槍玉その66 『漢倭奴国王から日本国天皇へ』冨谷至 臨川書店 2018年3月刊 批評文責 棟上寅七 2019・10.26

◆はじめに:この批評文は、2019年度の古田武彦記念古代史セミナーでの中村通敏名での発表用に準備したものです。そのセミナーに発表内容のレジュメを先ず提出し、本番にはそのレジュメに基づいての発表となるわけです。

今回の冨谷先生の著作は、“古田武彦氏の多元的古代日本“という日本の古代とはあまりにも異なる日本古代史であり、その論述にも多岐に亘り、とてもセミナー会場での限られた時間内で述べられる内容には収まらないと思われました。

そこで、それを補うために、このホームページで、発表内容が時間にの制約を受けずに伝えるために、このホームページに私が伝えたいことの全部を挙げておき、セミナー会場ではそのエキス部分を制限時間内に報告し、不足分はこのホームページを開いてみてもらうようにセミナーに参加の皆様にお伝えする、という目的のものです。

この発表文は、本文を「黒色」、冨谷先生の文章は「赤色」、レジュメの文章は「青色」で色分けしています。

かなり長い批評文となりました。ネットの文字は読みにくい、通して読むのは大変かとも思います。また、PCの自が読みにくいという方もおられるか、と思います。

このいわば「通し」の論文を分割し、各項目を別ファイルにし、別フォントの字体を使ってみました。

【本論目次】の各疑問点それぞれの項目ごとに、「リンク」を貼っておきますので、そちらもご利用ください。

◆この冨谷先生著『漢倭奴国王から日本国天皇へ』(副題国号「日本」と称号「天皇」の誕生)の内容について

簡単に内容を目次にて紹介しておきます。

第一章 倭国の認識・「倭」とは・楽浪海中に倭人あり・海の向こうに憧れた孔子・朝鮮半島出土の『論語』 (7~23頁)

第二章 漢倭奴国王・出土した光武帝の金印・「漢倭奴国王」はどう読むのか・朝貢の真の意味 (23~46頁)

第三章 親魏倭王卑弥呼・祁山悲秋の風更けて、陣雲暗し五丈原・親魏倭王となす・『日本書紀』が記す「魏志倭人伝」 (47~58頁)

第四章 倭の五王の時代・邪馬台国 その後・漢人王朝の終焉・安東大将軍倭国王――倭の五王・複雑な官職名、称号・一品官をめざして・南朝と北朝の抗争の中で (59~84頁)

第五章 日本列島における漢字の伝来・倭王武の上奏文・出土資料が語る・渡来人と漢字・石上神宮の七支刀 (85~104頁)

第六章 疎遠の六世紀――南朝中華主義の没落・南朝梁と倭国・中華主義への憧憬――職貢図 (105~120頁)

第七章 遣隋使・煬帝に聞いてみなければわからない・日出処、日没処・天子・皇帝菩薩と当今如来・海西菩薩天子・『日本書紀』の遣隋使の記載 (121~154頁)

第八章 天皇号の成立 飛鳥池遺跡跡遺跡出土「天皇」木簡・天武以前の資料・天皇号に先立つ称号・オオキミ、王、皇・天皇号の誕生 (155~184頁)

第九章 国号日本の成立・倭国、改めて日本国と曰う・「禰軍墓誌」の発見・国号「日本」の成立 (185~202頁)

終わりにあたって 以上目次紹介終わり

注目すべきところは、歴史の叙述について冨谷氏は「書かれた文章の内容の分析とは異なり、どのような用語を使用し、どのように書かれているのかに比重をおく方法が、歴史・思想の研究に極めて有効である」と考え「個別用語の考証」が七世紀以後多くなる、という断り書きが入っているところでしょう。(同書123頁)

つまり『隋書』などの記事が七世紀当時の『記・紀』の伝えるものとあまりにも異なり、理解不能・説明不能を前もって弁解しているようです。

◆著者の略歴など

冨谷至〈とみや・いたる〉氏は、1952年生。京都大学東洋史学専攻、文学博士。京都大学名誉教授。中国法制史、簡牘学専門、と奥書にあります。この本は京大人文研東方学叢書の第四弾として刊行されたものです。

【京大人文研は、前近代中国の思想、文学、歴史、芸術、考古の研究を90年に亘り続け、「京都の中国学」、「京都学派」と呼ばれてきていて、我々は曲学阿世の徒にあらずして、正学をもって対処してきた】、と冨谷氏は述べます。

【正学がいかに説得力をもっているか、われわれは世に訴えていくため、この叢書を刊行する旨、叢書刊行第一期世話人 冨谷至】と最後に書いてあるのです。(巻末に参考資料として添付)

◆この本の内容について

正学の中国学での著述、ということで期待されるむきもあるかもかもしれません。朝鮮半島や日本に存在した木簡の論語の標識の話や、古代中国の役職についての詳しい話、また職貢図にまつわる話などは、通常の古代史本ではあまり語られることのないものではあります。

まずおことわりしておきたいことは、そのような図書全般にわたっての批評ではなく、この批評文は、寅七が読んでみて、疑問に思った点についてのみの批評文である、ということです。この本の各章ごとにその時代についての教科書の叙述が掲載されています。これらはいずれも「京都学派」とは異なる、言ってみれば「東京学派」の産物であり、それに対しての「京都学派」からの批判、ということをにおわせています。

しかし、一般読者にとっては「中国学」という眼新しい方向からの古代史論議なので、古代史フリークには受けが良いようで注目もあり評価は高いようです。刊行は2018年4月です。通販のアマゾンでのこの本の購入者のカスタマーレビューに9件掲載されています。☆の数で肯定度を示しているのですが、☆5 5件、☆4 3件、 ☆1 1件 でした。(2019年9月現在)ちなみに☆1の評価者は小生ですが。

とにかく、京都学派を理解しないとこの本は理解できないようです。内藤湖南以来の「實事求是」をモットーに東洋学の研究をしてきているという自負がおありのようなのです。この京都学派について巻末に調べてみたことを記しておきます。(巻末参考資料その2)

【本論目次】 本論はかなり長文になります。読み通していただくのも結構ですが、各項目ごとに内容を単独に参照できるようにリンクを貼っておきます。01などの数字をクリックしてください。ご利用の程、よろしくお願いいたします。

◎疑問点の数々 の項目◎

【01 金印の読みについて】

【02 景初2年か3年か】

【03 邪馬臺国はヤマト国なのか】

【04 倭王武は雄略天皇なのか】

【05 冨谷先生の倭人の能力評価について】

【06 俀国は倭国なのか&多利思北孤について】

【07 利歌彌多弗利を和哥弥多利と記すのはなぜ】

【08 隋書の文字なしの解釈】

【09 冨谷先生が伝えない隋書の記事】

【10 冨谷先生の天皇称号始まりの意見】

【11 冨谷先生の国号日本の起源の意見】

◆おわりにあたって

参考資料(1)京大人文研東方学叢書 刊行にあたって

参考資料(2)京都学派の古代史史観について

参考資料(3)「百済禰軍墓誌」冨谷氏の解釈

参考資料(4)八王子セミナー配布レジュメ

◎本論に入ります◎

【01 金印の読みについて】

◆教科書の記述と三段読みについて

先ず金印についての教科書の記述、山川出版社の『詳説 日本史B』では【1784(天明4)年、福岡県志賀島で一農夫が偶然に掘り出したもの。印には「委奴国王」とあり、「漢〈かん〉の委〈わ〉の奴の国王」と読まれている。こうした印は、文書の秘密を守るための封印に用いられるもの】および、

三省堂『日本史B』の【1784(天明4)年に筑前の志賀島で偶然発見された。蛇の装飾のついた金印には、「漢委奴国王」と記され、「漢〈かん〉の委〈わ〉の奴〈な〉の国王」と解読されている。】が紹介されています。

教科書に見える倭人の国の名前について、「漢の委の奴国」という教科書に見える、所謂三段読みについて次の様な疑問を冨谷先生は述べます。

疑問(1) 「漢の配下の倭に属する奴」というAのBのCという印文は不自然ではないか。

疑問(2) 「奴」という国が後漢光武帝時代に日本列島に存在していたのか。

疑問(3) 中国が賜与する称号で「国王」という称号があるのか。

しかし、冨谷先生が上げる疑問(1)については先人がいるのです。この三段読みについて批判した先人、稲葉君山氏や市村瓉次郎氏の業績を紹介しつつ、三段読みについての自説を述べた古田武彦氏を全く無視し、まるで自分が発見者のような書きようなのです。(なお、三品彰英氏『邪馬台国研究総覧』創元社1970年で稲葉説を紹介しています)

◆委と倭について

「漢の委(倭)の奴国」という三段読みを否定しても、二段読み、「漢の委(倭)奴国」として、あとはその「委(倭)奴」をどう読むのか、という問題が残ります。

冨谷先生は【七世紀の聖徳太子以前にあって、わが日本国の名称は、「倭〈わ〉」であり、その地域の居住者が「倭人〈わじん〉」と呼ばれていたことは周知のことである】(p09)と冒頭に述べています。

次いで、「倭」とはどういう意味があるのか、『説文解字』の倭の字義の解釈を述べます。

【「倭」が「委」に通じ、「委」は「委随〈いずい〉」と熟すように「したがう」「直」という意味をもつ。そこから「委」=「倭」=「従順」との語釈が導きだされる。(『文選』による別説、中略) まずここで、次のことを確認しておきたい。「倭」「倭人」は、中国側が朝鮮半島南の海を隔てた地域そこに居住する人間を、そのように呼称したものであり、「従順」という意味をもっていた】(p10~11)

冨谷先生は、このように、委と倭は意味が通じると縷々説明し、教科書に委〈わ〉とあることについては不問です。

『後漢書』には「倭」とあり、金印には「委」とあるのですが、「委」が「倭」とと同じように「わ」と読めるのか、という論議には入らないのです。つまり、教科書に「委」に「わ」とルビがあるのを奇貨として、漢語専門家であるにもかかわらず、それに、中国で「委」が「わ」と古今読まれたという証は無いにもかかわらず、知らぬ顔の半兵ヱを決め込んでいます。

冨谷先生のこの本では、「倭」が古代中国で「ゐ/い」と読まれていたこと。後年「わ」と同様な読みなった、しかし、「委」は「わ」と変わらなかった、ということについては、中国学専門家らしくなく、なぜか俎上に上げることに慎重のようです。

冨谷先生は、「倭」の原義の説明で、原義としては倭=委であること、後漢期でも同様であったことを史料から次の様に説明します。

【「委奴」を「伊都」のこととする見方もある。これはいささか九州、伊都国にひきつけた我田引水と言わざるを得ない。「委奴」を「伊都」、もしくは「委」を「伊」と表記する他の用例はみあたらず、かつ「倭」と「委」は後漢期にあって通用していたこと、既に「倭」の字義を考えた本書で解説した。さらに、「倭奴国」と明記している『後漢書』光武帝紀および東夷伝の金印授与が志賀島出土の金印であるとの土俵に立つ限り、そこに伊都国が入り入り込む余地はない】(p32)と。

しかしながら、「委」が「ゐ/い」と読まれていて「わ」とは読まれた例がない、という論議には注意深く避け、あたかも「委」が「わ」と読めるかのような書きっぷりなのです。

◆倭/委の複合語について

冨谷先生は「倭」の複合語にもいろいろルビを振っています。そのことについての疑問も述べておきたいと思います。

中国の史書にはこの「倭」「委」に絡んだ言葉が多く出てきます。冨谷先生もいろいろその例を出され振り仮名も施されています。倭人〈わじん〉・委随〈いずい〉・倭傀〈わかい〉・大倭〈やまと〉・倭皇〈わこう〉などと。

「倭人」については、その読みが「ゐじん」であったものがいつの頃「わじん」に変わったのか、はっきりとしませんが、「大倭」については「だいゐ(い)」であったと思われる節がありますが、何故か冨谷先生はこのことについては無言で、和訓の「やまと」と書いています。

冨谷先生が「委」に振り仮名を付けていないのは、この本の第2章の冒頭に日本史Bの教科書の読みが掲げられています。それには全て「委」に「わ」とフリガナが振ってあるこので、それでよし、としているのでしょう、かなりの策士です。

冨谷先生のこの本に出て来る「大倭」は、『日本書紀』の雄略5年秋7月の記事と、『万葉集』の武市の黒人の歌の「倭」の解説で、【八世紀では「ヤマト」には国名としての呼称と、都大和の呼称の二通りが存在し、それは「日本」とも「倭」「大倭」とも漢字表記されたことは確かである】(同書90頁)とされます。

しかし、冨谷先生が取り上げていない「大倭」関係の語はいくつもあるのです。例えば『魏志』東夷伝倭人の条には、邪馬壹国の社会状況の説明のところに【収租賦 有邸閣 国国有市 使大倭監之】と「大倭」という言葉が出ています。

冨谷先生のご専門は本の奥書によれば、古代中国の法制史だそうですが、この日本の古代の管理組織についての記事を無視されているのが不思議に思えます。この文章に出て来る「使大倭」という言葉は、「使大倭」という官名なのか、「使」は動詞で「大倭に・・・せしむ」なのか、議論があってしかるべきかと思いますが、冨谷先生は取り上げません。

また、『後漢書』東夷伝倭 の記事も冨谷先生は前述のように、たくさん引用されています。その『後漢書』には、『魏志』の「邪馬壹国」は「邪馬臺国」の誤りの証拠の一つとしてよく引用されるのですが、「其の大倭王は邪馬臺国に居す」とあります。

原文は「其大倭王居邪馬臺国」(案令邪靡惟音之訛也)」です。ところが、冨谷先生はこの記事を無視されるのです。この国は「大倭国」でその国王は「邪馬臺国」に居る、と記しているのに、その「大倭」を取り上げていないのです。

この文を読めば、この本の32頁に見られるような「邪馬壹国」に無理に壹(たい)とフリガナを振る必要もないのに何故、と思えるのです。ただ本文に付けられている注釈が「やまいの音が訛った」というようについているので避けたという推測が的を射ていると思われるのです。

ともかく、冨谷先生は「大倭」についての論議については、「委」は「わ」とは読めないという論議とともに、「大倭」という漢字の「だいゐ(い)」という発音を聞きたくないとしか思えないのです。これは私のひがみでしょうか。

◆「俀国」を無断で「倭国」と変えているのはなぜ?

そのひがみの元になるのが、冨谷先生が『隋書』東夷伝俀国について述べるのに、原典の「俀国」を何の断りもなく「倭国」と「俀」を「倭」に書き変えていることがあるのです。

「俀」は「たい」と読まれる漢字です。この「たい」が「大倭」の読みに関係している、という古田武彦氏の指摘があることから、その話題に近づかないようにしているのでしょう。幸い教科書などにも「俀国」となく、「倭国」としているので取り上げる必要がない、としているのでしょうか。

古田武彦氏の『失われた九州王朝』での説明は、「俀」という字は「タイ」と読んで、「弱い」という意味があると指摘しています。ここから類推できることは、日の出ずる処の天子の国書には、「大倭(委)国」という国名が記されていたのではないか、ということです。

中華帝国と対等な立場、二人の天子を主張するとは小癪な「ダイヰコク」だ、と新王朝王莽によって「高句麗を下句麗」と名前を変えさせた前例もあることだし、と「ダイヰコク」を発音が近い「俀国」という表記になったのではないか、と言う推定に理があると思います。

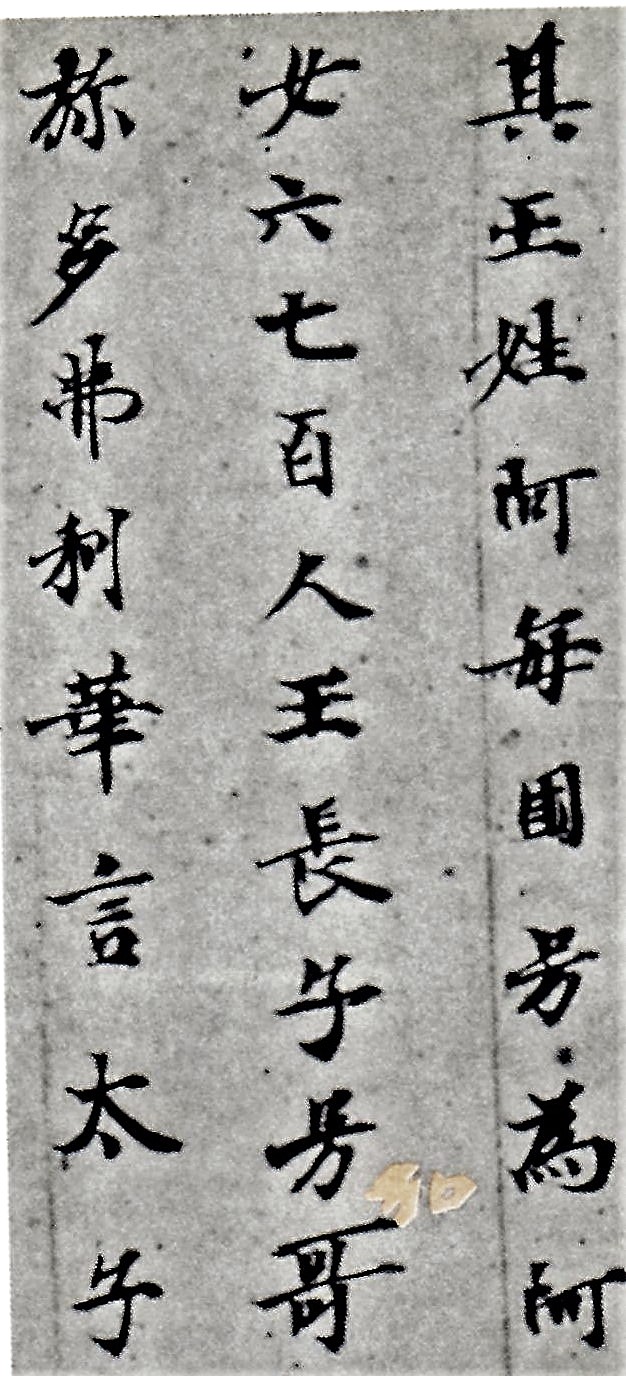

この本には、古田武彦氏の「邪馬壹国」という主張のことについては一言も述べていません。しかし、ものすごく意識していると思われるのは、前にも述べましたが、冨谷先生が「倭人伝」の女王国への行路記事を紹介しているところに現われています。投馬国の次にある国の名に「邪馬壹〈(台)国」とルビを振っているのです。(p32)

このことが意味するものは、何でしょうか。もう世の中に邪馬壹国の主張を受け入れるものはおらず、壹は台ということになっているよ、という勝利宣言のように取れるのですが、これも僻みからでしょうか。この32頁の部分に朱線を入れて掲載しておきます。か。

◆「漢倭奴国」の読みは間違っている

冨谷先生は、「奴」の読みについて検討し「ど」であるとします。特に教科書にある「委」の振り仮名「な」についての意見は何もありません。

冨谷先生は、倭人伝に記載がある三十ヵ国の倭人国にルビを振っていらっしゃいますが、「奴」を全て「ド」なのです。声を出して読んでみますと、日本の地域の名前とはとても思えない異様な感じがします。日本の地域名には「ト/ド」が入ることもありますが、それよりも「ノ」が入っている地域名の方が多いのです。

ところが冨谷先生のこの本を読んでみて、なぜ奴は「ド」という発音であったとされるのか、については具体的には全く示されていないのです。かろうじて「匈奴」の読みは「きょうど」だから「倭奴」も同じと言うようなことが書かれているということしか見当たりませんでした。

少し長くなりますが、その部分を紹介しておきます。

【范曄の『後漢書』に「倭奴国」とあり、また別の個所には「倭国」という異なった表記がされているのは、基づいた“原『後漢書』”の表記の差だと私は考えている。当時、中国は「倭」を「倭奴国」とも呼んだのであり、以後の史書にも倭は倭奴ともなっている。范曄がどこまでわかっていたかは知らないが、中国の史書はなべて「倭」と「倭奴」は同一とみている】(p35)と述べ、

倭人伝の記事に「X奴国」という国々が多数あることを記し、【さらに我々は漢の強敵として有名な北方騎馬民族国家「匈奴〈きょうど〉」を知っている。「匈奴」の「匈」は匈河〈きょうが〉という河水の名称であり、それに卑字の「奴」をつけて「匈奴」の二字が成立する。印文は、「倭の奴」ではなく「倭奴」と解釈せねばならないのである】(p36)と主張されています。

このように“匈奴がキョウドと読まれているということはあなた方読者もご存知でしょう、つまり「奴」は「ど」と読まれていた”、というように主張されています。

しかし、奴=ど と当時読まれていたのかどうか、について単に「匈河」の振り仮名に「きょう・が」と付け、「匈奴」にも「きょう・ど」と振り仮名を付けて、奴=ど と言うように持っていくのは大道香具師の手品を見る思いです。

冨谷先生の説明のどこに問題があるのでしょうか。それは「匈奴」が古代中国で「きょう・ど」と発音されていたのか、という説明が抜けているのです。

「匈奴」は現代中国語では「ション・ヌ」と読まれています。「キョウ・ド」という読みは七世紀の後に我が国に入ってきた、いわゆる長安音によるものと思われます。ちなみに呉音では「ク・ヌ」です。

『漢書』には匈奴が中国に降伏したので「恭奴」と表記した、という記事がありますので、漢代には匈=恭で〈キョウ〉という発音であったか、と思われます。しかし、それ以前には諸説があるようです。

調べてみますと、「匈」の読み「キョウ」が入ってくる前の発音は、「ハン」乃至「フン」ではなかったのかと思われます。例えばハンガリー(英文Hungary)という国の名を中国語では「匈牙利」と記しています。4世紀末からヨーロッパに進出したフン帝国は中国語表記では匈帝国です。

日本でも「匈奴」には「フン・ナ」という読みを配した白鳥庫吉氏もいます。(『東西交渉史より見たる遊牧民族』より)それにもまして、、朝鮮半島に漢語が入ったのは中国との地理関係からみて、我が国よりも当然早いと思われ、ハングルでは匈奴は「フン・ノㇺ」(倭人はウェノㇺ)です。

これらのことから、冨谷先生の説かれる“匈奴は〈キョウ・ド〉と読まれる。だから倭奴も〈ワ・ド〉であり、奴は「ド」である“とはとても思えないのです。

冨谷先生は、これらのことも踏まえたうえで、「匈奴」の古代音について京都学派の中国学正学の徒として、再構築されるべきではないか、と提言します。

『魏志』倭人伝に沢山出て来る「奴」について調べてみますと、「奴」は「ド/ト」ではありえないのです。以下にその理由を述べます。一つは数学面からの検証結果から、と、もう一つは字音漢字というのですか借音漢字というのでしょうか、「奴」に「ド/ト」に当てると、「ヌ」に当てる漢字に何があるのか、という二つの点からの検証です。

◆奴は「ド」ではない、数学面からの検証

『魏志』倭人伝に書かれている三十国の名前は、魏使達が倭人に聞いて、もし彼らが漢字表記で答えられない場合は、それを魏使達が和語を字音漢字にて表記した、ということには疑問の余地はないでしょう。

ところで我が国の地名や人名に、長野、上野、野田、日野、大野など「ノ」が入っていることが多いのです。また、古代には「ヌ」と表記されていた地名が、例えば福岡市西区の「額田」が「野方」に変化していますし、岡山県甲奴郡(現在の三次市の一部)が平安時代には「カフノ」呼ばれ、現在では「コウヌ」と表記されていたり、沖縄地方では、沖縄県人以外の日本人のことを「ヤマトヌ(ン)チュ」と現在でも発音するように、所有格の「ノ」が「ン」と「ヌ」に近い発音であることは良く知られていることです。

ところで、冨谷先生が主張されるように「奴」を「ド」としますと、「X奴国」は「和語」的な感じが全く消えてしまうのですが、「奴」を「ヌ/ノ」としますと、それが「和語」的な響きに一変するのです。

弥奴国〈ミドorミノ〉、妲奴国〈シャドorシャノ〉、蘇奴国〈ソドorソノ〉、鬼奴国〈キドorキノ〉、烏奴国〈ウドorウノ〉、奴国〈ドorノ〉などそれぞれの国名を〈ドorノ〉で書いてみました。前者と後者の国名の響きから、後者の方が直感的に和語的と感じられることでしょう。

倭人伝に出ている、三十国のうちに「奴」が付く国は八ヵ国あります。倭人伝には「ト」と思われる漢字「都」が別に二箇所使われています。この問題もありますが、この「奴」が入っている国を全て「ド」読みをしますと、30もの国の名前に「ノ」が全く入らない、という不思議さが浮かび上がってくるのです。

この不思議さを、数学的に検証できないか、と私が試みたことがあります。倭人伝の国々のサイズは、今の県より小さく郡程度の大きさでしょうから、『和名類聚抄』から西海道の郡名を数えたら255郡ありました。そのうち、「ノ」を含むものは21郡数えることができました。

この数学的処理をある物理学者に頼んで計算してもらいました。255個から30個を任意に拾い上げてみて、その中に一個も「ノ」が入らない確率の計算をしたら、4%でした。つまり、奴が「ノ」である確率は96%でした。(古田史学会論集十二集に掲載)このように、奴=ド/トとするより奴=ヌ/ノの方が、確率がはるかに高いのです。

◆奴は「ド」ではない、字音漢字からの検証

それにもまして、奴がド/トではあり得ない、という証拠が別にあります。これについては古田武彦師も誰も気付いていないようです。(どなたか先学の方がいらっしゃいましたらお教えください)

それは、「ド/ト」の字音漢字に当てる漢字には、度・土・塗・斗・都・徒などなど「奴」以外に沢山あります。しかし、「奴」を「ド/ト」の字音漢字に当ててしまうと何が起こるのでしょうか。

「ド/ト」の字音漢字に「奴」を使ってしまうと、「ヌ」という「音」に当てる漢字が存在しなくなることです。どんな漢字辞典を引いてみても「ヌ」に当てられる漢字は「奴・怒・駑・孥〈意;つまこ〉」のように「奴」を原字とした漢字以外には見当たらないのです。

『三国志』の著者陳寿は、後漢代に「倭奴国」から朝貢があったことは知っていたのは間違いないでしょうし、現地「ヰヌ」国からの使者に「倭奴」の字音漢字が使われていたことも知っていたのでしょう。

ですから「ト」が入る国名には、「伊都国」「好古都国」というように、「都」が使われていますし、冨谷先生が主張されるように、邪馬臺国とヤマト国と音通が繋がるのであれば、邪馬都国と陳寿は記していた筈です。

「奴」の漢音は「ド」であり、「ヌ」は呉音である、という反論があることでしょうが、では「ヌ」の音を漢音で示せ、と言われてもできる人はいないでしょう。

中國の中古代北方音でも「ヌ」の音は「奴」ではなかったか、と判断しても間違いないと思われます。例えば、北方民族の将軍から後金帝国の皇帝に登った人に「ヌルハチ」がいます。中国の史書には「奴児哈赤・弩爾哈斉」と字音漢字で表しています。この皇帝の本名はドル八チであったと、冨谷先生は主張しなければならなくなるのです。「奴」は「ヌ」の字音漢字として使われたことは、前述のように間違いないことです。

冨谷先生は、「古田武彦」については何も述べていません。古田武彦氏は“「奴」の読みは「ナ」ではなく、「ド/ト」もしく「「ヌ/ノ」であろう”(『よみがえる九州王朝』第二章参照)というところ迄にとどまっているのです。古代の音韻について「音韻文献学」という方向からだけの考証では、「倭人伝」における「奴」の読みを決定するには至らなかった、ということでしょう。

金印の読みの結論は「漢の委奴〈ヰヌ/イヌ〉もしくは〈ヰノ/イノ〉国王」なのです。

尚、韓国語は「奴=no」です。「奴隷」は日本語では「ド・レイ」ですが、ハングルでは「ノ・イェ」と読むのです。ついでに付け加えますと、倭奴〈ワ・ノm〉です。委と倭の発音の違いについては、例えば委任は〈ウィ・イm〉倭人は〈ウェ・イn〉と「倭・委」について発音が異なる場合があります。これは、その言葉が入ってきた時代によるものかと思われます。(ハングルの発音はウエブサイト「ほっとコリア 韓国語翻訳」によりました)

◆金印の印文の読みの結論

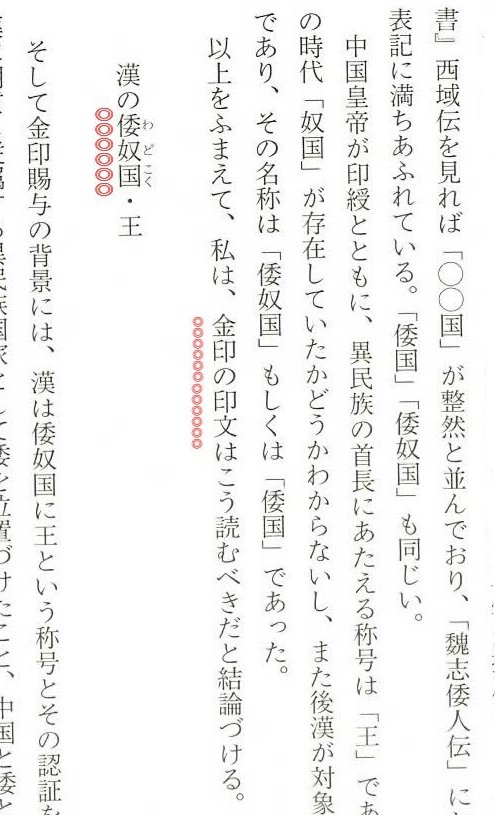

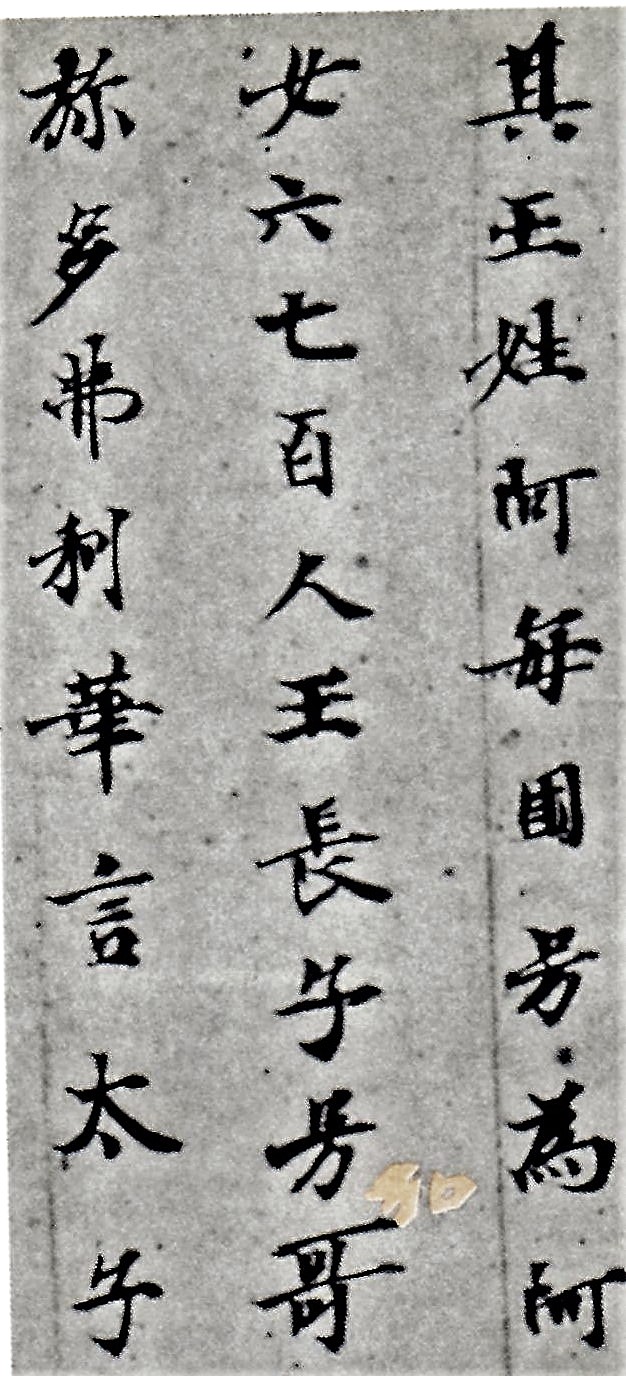

冨谷先生は、結論として、【私は、金印の印文はこう読むべきだ】と次の様に結論づけるのです。

【漢の倭奴〈ど〉国〈・王

【漢の倭奴〈ど〉国〈・王

そして、金印賜与の背景には、漢は倭奴国に王という称号とその認証を示す印綬を与えたることで、漢に朝貢し従属する異民族国家として倭を位置づけたこと、中国と倭との政治的外交関係は、ここから始まる。そして本書を貫く重要な鍵詞〈キーワード〉は、この「王」と言う一字であることを今ここで申し上げておきたい】(p38)と。

しかし、倭・奴の読みについて検討してきた通り印文の読みは、「漢の委奴〈国王印」と結論せざるを得ないのです。

この印文「漢委奴国王」の国名の読みについての冨谷先生の結論は残念ながら大間違いであったのです。

金印の読みとして「漢の倭奴〈ど〉国〈こく〉・王」と読む(38頁)とし、金印の印文にある「委奴」を強引に、金印よりも後世の史料『後漢書』にある「倭奴」と読むべき、と主張しているのを読みますと、冨谷先生は錯乱しているとしか思えないのです。その錯乱したと思われる部分を朱◎印をつけて左に示しておきます。

しかしながら、「王」について冨谷先生はキーワードとして位置づけています。どういう意味なのか、どういう方向に導こうとされるのか、今後の本書の内容検討となります。

【02 景初2年か3年か】

◆伝写の過程での誤りとの主張

冨谷先生は、史書間の漢字が違う問題について、「伝写の過程で生じたあやまり」とされます。その「伝写の過程での誤り」には、当時の史書が「草書体」で筆写されていたからではないか、と驚くべき仮説を述べられます。その傍証として「三」と「二」の草書体の「三」と「二」を並べて見せて、このように間違い易い字でしょう、と次のように言われます。

【おそらく写本を何度か伝写して版本に至るまでに、草書で書かれていた「三」を「二」と誤って判読したことに起因するのであろう】と。(p52)

このように、冨谷先生は『魏志』の倭人伝にある景初二年は三年の誤りではないか、という問題や、『日本書紀』に、魏に使いした使者の名前が、倭人伝には「難升米」とあるのが「難斗米」になっていることを上げられています。(p53)また、『宋書』の倭王珎が『梁書』には倭王弥とあるのも伝書の過程での誤りとされます。(p67)

その「草書で書かれた二と三」のコピーを示しますが、「二」と「三」ではそれほど間違いやすいとは思われないのですが、冨谷先生は間違えやすい字だとされます。

この冨谷説の根幹にある「唐朝では正字体は草書であった」という主張を理解しないととても受け入れられないかと思います。

冨谷先生はこの本とは別の論考でも、『魏志』で「臺」が「壹」と記載されていることに対して「伝写の誤り」とされているのです。脇道に入りますが、このところを理解してもらわないと、この冨谷先生の主張が理解できないと思いますので。(理解していただけるとも思わないのですけれども)以下、“京大人文研漢籍セミナーシリーズ「漢籍は面白い」冨谷至” より引用します。

【唐朝の場合、秘書省に百名近くの写書生などを抱えていた。特に太宗は能筆家として知られ、王義之に私淑しその能筆振りは際立っていた。正式な書体「楷書」の意味は正字体、つまり美麗な草書体が採用されたのである。これによって、「臺」と「壹」が写し間違えられたのである】と述べられますが、同時に、その時代の唐朝での文書管理についても詳しく次の様に述べられているのです。

【中国では歴代、国家の転籍を管理し、また補修、訂正、書写するための機関としては、秘書監、秘書省といった官署があった。後漢の桓帝の時に秘書監がおかれ、宮中の図書・秘記を所轄することを職務とし、以後、魏晋南北朝にも引き継がれ、図書の増加と共に、機関の規模も大きくなった。

唐代になると、秘書省には、秘書監、秘書少監、秘書丞、秘書郎といった官があった。そして秘書郎の属官として、校書郎八人、正字四人、楷書手八十人などが配置され、特に楷書手は筆写を職務としたのであり、他の役人の数とは、一桁違う人数もそれなりに理解できよう。そして、こういった伝写、書写事業は、各王朝で引き継いで行われてきた。一説には、漢代には、七度、魏晋には六度、南北朝には十数回、唐代には四度、書物の校定が記録の上から確認されるという】と書物の筆者校訂作業が厳しかったことも述べられたうえで、それでも伝写の回数が増えるごとに誤写が起きた、と次の様に主張されています。

【『後漢書』『三国志』とも編纂されて版本に至るまで六,七百年間の写本の時代があり、その間幾度となく伝写されていて、その間に誤りが起きなかったと何故言えるのか? つまり著者の誤りでなく、写字生の誤写ということ。誤りは機会が増えるごとに起る確率が高いということならば、むしろ何度か行われた伝写が原因だ、とみる方が自然なのではないだろうか】と。

このような説明を受けて、なぜ草書という間違えやすい書体が「正字」となったのか、と言うことについて、唐の太宗が能書家であったことに原因がある、と詳しく述べられます。

小生はこの冨谷至先生の論『漢籍と錯誤』に、多くの疑問があることについて、「新しい歴史教科書(古代史)研究会」のホームページに詳しく紹介し、問題点について批評していますのでそちらを参照ください。

ともかく、「二」と「三」が草書体で似通っていて間違いやすい、ということと、その間違い易い「草書体」が公文書の「正字」となった、と言うところには論理の飛躍がありすぎます。

ちょっと考えてみても、そんな馬鹿な、国の文書管理の基準書体が「草書」など誰しも予想も想像もできない、ということになるでしょう。おまえには加増三百戸、と草書で書かれた詔書をいただいて喜んだら二百戸だったと、がっかりしたとか、借用書の二百文が三百文と誤読され、トラブルになるなど、すぐ思いつくトラブルの数々です。ありえな~い仮説ではないでしょうか。

やはり間違えにくい書体、後世「楷書体」として残されている書体に近い書体が「正字」として選ばれていた、というのが理性的判断でしょう。

冨谷先生が主張するように、唐の太宗の最盛期にそのような無理が通る時期があったとしたら、何らかの形で後世にその痕跡が、寓話や伝説、歴史遺物の木簡や佚文に残っていてもおかしくないと思います。しかし、冨谷先生は何も具体的証拠は示すことができていません。

結局は、それでの無理押しは無理と思われたのか、この景初二年か三年かの件は、内藤湖南はじめ通説の元になっている、公孫淵の死後、遼東の戦火が収まった景初三年に卑弥呼が遣使した、ということに、次のように落着させています。

【景初二年に公孫氏はほろんだ。翌三年にかけて魏は襄平に東夷校尉をおき、楽浪、帯方など朝鮮半島の北半分からから遼東一帯が完全に魏の支配下に帰した。魏の侵攻に対して危機感を抱いた倭の女王卑弥呼は、魏への朝貢の使節を派遣した。公孫淵滅亡の一年後、景初三年六月のことであった。以上の経緯がもっとも自然ではないのだろうか】と。(p53)

◆卑弥呼の情報収集が何故時宜を得ていたのか、という冨谷先生の疑問

冨谷先生は、景初二年にせよ三年にせよ、それにしても早い、どうしてそのように早く正確な情報を取り入れることができたのか、それが不思議だ、という方向に話を向けます。

【それにしても、私が気になるのは、邪馬台国はどのようにして中国大陸の政情にかんする情報をえていたのか、ということである。その行動は、行き当たりばったりはなく、魏の勢力について正確に分析した結果の行動であったと思える。それは何処から、また誰から情報を得ていたのか。朝鮮半島の居住者、集団からと考えることは容易であるが、推測を検証する術〈すべ〉は見つからない】と。(p53)

これは冨谷先生の根本的な歴史観に基づいたら、その答えを見つけることが難しいと思われます。冨谷先生は、『魏志』倭人伝の記事をそのまま受け取らず、何かフィルターを掛けて読まれているからそのような疑問が生じるのでしょう。

この本にはなぜか倭人国の一つとして書かれている「狗邪韓国」について一言も触れていないのです。まるで存在していない国を陳寿が書き込んだ、と言いたいような扱いぶりです。

これは「任那」についても同様です。『宋書』によれば、歴代の倭の五王が宋朝に対し朝鮮半島諸国など六国の軍事支配権を要求しているのですが、そこに「任那」が入っていることを当然知りながら、任那と日本との関係も含め全くと言ってよいほど無視されているのです。

そのような視点から、邪馬壹国がどのように大陸の情報を得ていたか、冨谷先生が分からないのは当然でしょう。公孫氏が勝利すれば、馬韓を挟んでですが、公孫氏と近距離で相対することになるのですから、情報収集に必死になっていたのは、倭人の国「狗邪韓国」であったことは間違いないことでしょう。単純なことです。

【03 邪馬臺国はヤマト国なのか】

◆冨谷先生の邪馬台国=ヤマト説

この冨谷先生の『漢倭奴国王から日本国天皇へ』という本には、いわゆる「邪馬台国」についていろいろ述べられていますが、その在処についてははっきりおっしゃらないのです。

どうやら冨谷先生は、古来大和盆地に倭奴国や邪馬壹(台)があった、と思われているように思えるのですが、はっきりしません。

何度読み返しましても、倭奴国は何処にあったのか・邪馬壹国は何処にあったのか・倭の五王の都督の根拠地は何処だったのか・俀国の都の所在地は何処にあったのか、については何も述べられていないのです。

沢山の中国の史書には、それぞれの時代に中国からの使者も行っていますし、その行路などについてもたくさん書かれているのですが、冨谷先生の本には、中国の諸史書のそれらの記事から、倭人国や俀国の国都の在処についての叙述は、全く顔を見せていないのです。

このことについて、参考になると思われる冨谷先生の発言は、第二章「漢倭奴国王」で次のような文章が見られます。

㋐【倭国が九州にあろうとヤマト盆地にあろうと、中国にあまり重要なことではなかった。重要なのは、海の向こう、南の果てからの中華への帰属であり、それ故、印綬を授けたのである】(p35)

㋑【倭奴国がどこにあるのか、またその実態がどうなのか、光武帝、後漢王朝がどこまで詳細を掌握していたのか、それもはっきりしない。しかしここで重要なのは、倭奴国は極東絶域の地であるという認識のもとの対応であった】(p43~44)

㋒【『日本書紀』の選者が『三国志・魏書』東夷伝を目にしていることは確かである。しかし、「邪馬台国」「卑弥呼」の国名と人名が見えない。それは、①卑弥呼、ヤマタイコクはヒメ・ヤマトという普通名詞であり、中国での呼称を記す必要がなかった。②神功皇后と倭女王との関係を調整することの困難さが記述の省略を招く。そういった理由があるのかも知れないが、いまのところ不思議と言っておくしかない】(p58)

以上のような叙述からでは、冨谷先生が、邪馬台国の所在について、上述の㋒でヤマタイコク=ヤマトとされているかと思われるのですが、憶測かもしれません。憶測で冨谷大先生の著作を批評したら失礼ですから、先生の他でのこの件に関する発言を調べてみました。

◆冨谷先生の古田武彦説批判

冨谷至先生は、前述のように、この本を出す前に関係学会のセミナーで「漢籍と錯誤」という論文を発表されています。そこには、前に述べましたが、『魏志』の記述で「臺が壹に」、「三が二に」、という間違いが生じている。これは、伝写の際の間違いによるもので、主な原因は、原典が草書体で書かれていたためである、というのが中心テーマなのです。

その論述の中に、古田武彦著『「邪馬台国」はなかった』を批判して、邪馬台国はヤマトである、と述べているところがありますので紹介しておきます。

(“邪馬壹国が邪馬台国の間違い、と大方が考えそれに落ち着いているのは、『後漢書』『梁書』『北史』『隋書』などなどが全て「臺」に作っていることに他ならない”ということを述べられて)冨谷先生は次の様に継がれます。

【既に四半世紀前のことになるが、この学会の「常識」にたいして敢然と異論を呈示した研究が発表された。古田武彦『「邪馬台国」はなかった』朝日新聞社1971 でありその衝撃的なタイトルからベストセラーになり、当時大学生であった私も購入して拝読したことよく覚えている。

古田氏は『三国志』全文の「臺」と「壹」を徹底的に調査し、そこから「臺」と「壹」は、三世紀から十二世紀にかけての字体の歴史の上から混同される可能性はなく、『三国志』においては「臺」と書くべきところを「壹」と誤記していている例は検出されない、つまり、「誤謬率ゼロ」という結論に達したのである。】(中略・誰もが知っている邪馬台国論争、大和奈良か九州か)、と述べられ引き続き、

【いずれにしても日本の国家形成を考えるうえで、邪馬台国の位置の解明は不可避の事柄といえる。その位置の特定の重要な要素は、ヤマトとyamataiとの音通であった。いま、yamaichi、yamai、ということになれば、奈良大和、大和朝廷は根本から考えなおさなければならないのではないか】(太字化by棟上寅七)

以上のように冨谷先生の話は進み、結局は『後漢書』の記事「邪馬臺」が正しいとされています。(詳しくは「新しい歴史教科書(古代史)研究会のホームページで「『漢籍と錯誤』冨谷至 批評」をご覧ください」)

つまり、冨谷先生ご本人も、ヤマイチ、ヤマイであれば、邪馬台国ヤマト説は間違っていたことになるという危機感を持っていることを表明しています。しかし、この冨谷先生の「ヤマタイなら大和に音通からそうなる」と言えるのか、という大きな問題が存在しています。「臺」が「ト」と読めるのであればかなりの説得力を持つことでしょうが、果たしてどうでしょうか。

そこが崩れると、根本のところで間違っていると、その後の我が国の発展段階で生じた天皇という称号や日本という国号の起源など、当然、間違った結論になっているということになる、ということが論理の赴く処の必然ではないでしょうか。

なぜ冨谷先生のこの本には、ヤマタイコクなどの都は何処かということが述べられていないのか、というところに話を戻しましょう。

このように倭奴国も、邪馬台国も、倭の五王の国も、俀国も、全て大和であるという前提での冨谷先生の今回の論述ですから、『魏志』や『隋書』にあるそれぞれの都への行路記事など目に入らないのでしょう。

◆臺は「ト」と読めるのか

ともかく、その冨谷先生の主張するように「邪馬壹国」は間違いで、「邪馬臺国」だとしても、では、邪馬臺がヤマトという音通があるのか、という問題があるのです。

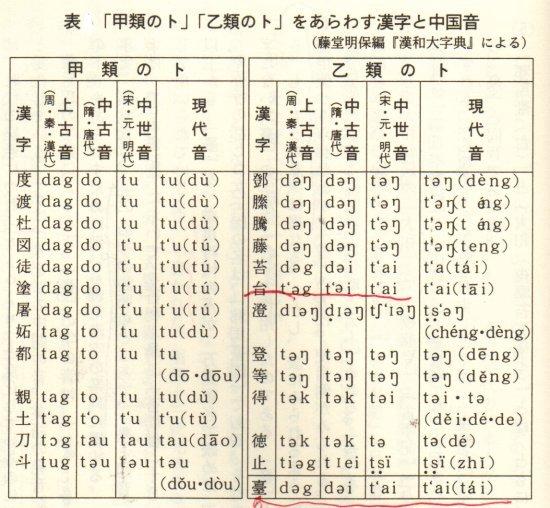

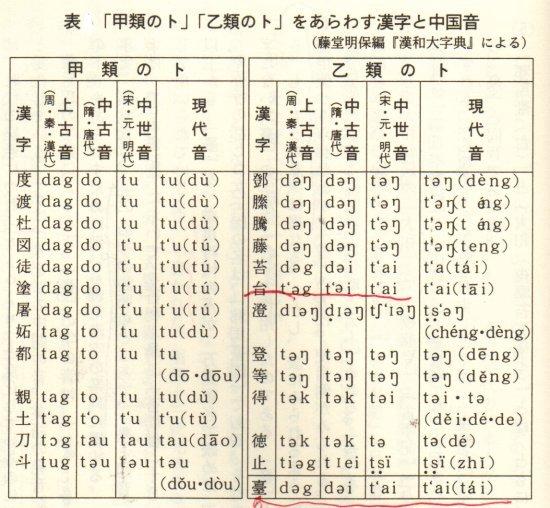

藤堂明保編集学研社の『大漢和辞典』には、上古音に「ト」と読めるかのような発音記号が付されています。「臺」の上古音は「 d ə ɡ」とあります。「

ə 」はアとオ、エとオの間の音とされます。

つまりダ、デ、ドのいずれともとれる発音の字ということなのです。ですから、それを根拠に、「臺」はド・トと読める字とされる古代史研究者も多いようです。

故古田武彦氏が生前、「臺がなぜトと読めるのですか」と、学研社の漢和大辞典を編纂された藤堂明保氏に聞かれたそうです。その経緯について、概略次のように『邪馬壹国への道標』で述べています。

【奈良時代以前に「臺」を「ト」と表音文字として使われた例はないのに、どこから、この読みを、との問いに、藤堂先生は次のように答えました。日本の歴史学者の皆さんが、「邪馬臺」は「ヤマト」と読まれるので、と】

これでは、「臺」の読みが「ト」である証明にならないのは、中学生でもわかる話です。邪馬臺(台)国はヤマダ(タ)イ国です。冨谷先生が主張する“「音通」で邪馬臺(台)国は当然ヤマト”という根拠は薄れ、むしろ、邪馬壹(やまいち)や大倭〈たいゐ〉に音通が繋がることになるのです。

また、冨谷先生は、卑弥呼の宗女の名を『魏志』の「壹與」に代えて「台与」とされて「トヨ」と振り仮名しています。(p61)これも無理筋です。何故「壹」を「台」に理由もおっしゃらずに変えるのでしょうか。中国学学者とは思えない措置です。

『魏志』の著者陳寿は西晋の史家で、生前に倭国女王壹与が遣使していたのを目にしていた可能性もあるのです。倭人伝には卑弥呼が死んで男王が立ち、それでは国が収まらずに、壹与を立てて収まった、とあります。名前を間違えて書くとは思われません。

なぜ「壹与」を勝手に「台与」と変えてよいのでしょうか?ひょっとして、「壹」を「臺」に変えて、「臺与」としても、「臺」は「ト」と読めない、という古田説を気にして、「臺」ではなく「台」であれば「ト」と読めるので、「台与」とされたのではないか、とも思われるのです。

いずれにせよ、三世紀段階の中国で、「臺」が「ト」と発音されていたことを、京都学派京大人文研の世話人冨谷至氏は、証明する必要があります。冨谷先生が証明出来て初めて、冨谷先生は前に進めることができましょうが、それができなければ、それができるまで、この『漢倭奴国王から日本国天皇へ』の販売は自主的に差し止めることを「京都学派」の名誉のためにお奨めしたいのです。

◆『日本書紀』に邪馬台国が見えないのは

冨谷先生は、なぜ邪馬台国や卑弥呼・壹与が『日本書紀』に示されていないか、以下ご紹介するように説明されていますが、まったく当を得ていません。

【『日本書紀』の選者が『三国志』魏書・東夷伝を目にしていることは確かである。しかし、「邪馬台国」「卑弥呼」の国名と人名が見えない。

① 卑弥呼、ヤマタイコクはヒメ・ヤマトという普通名詞であり、中国での呼称を記す必要がなかった。

② 卑弥呼、邪馬台国を『日本書紀』にどう位置づけるのか、神功皇后と倭女王との関係を調整することの困難さが記述の省略を招く。そういった理由があるのかも知れないが、いまのところ不可思議と言っておくしかない。むしろ次の事柄の方が、私は気になる。

③ 魏から「親魏倭王」の称号と印綬を賜与されたこと、『日本書紀』はなぜ明記しないのか。「親魏倭王」は倭国がわざわざ洛陽まで使者を派遣し朝貢を申し出たその見返りに与えられた称号であり、先に述べたように、倭、卑弥呼にとっては魏から承認された正当性の象徴である。誇示してしかるべき、それを『日本書紀』が明記していないこと、私はそれが最も不可解なのである】(p58)

これが冨谷先生の本音であり、また冨谷先生の疑問が解けないこともこれまでの「漢倭奴国王」の読みによって、間違った認識、それはヤマト朝廷の出来事であった、という前提が間違っていたのです。それを全く気付いていない、冨谷先生の史観から来ているのです。

冨谷先生は、なぜ『日本書紀』に取り上げられなかったについて、次の様に付け加えられています。

【『日本書紀』は「親魏倭王」をわかっていながら、故意に書かなかった。つまり、三世紀倭女王の時代では、誇示すべき「親魏倭王」が『日本書紀』が編集された八世紀養老四年(七二〇)段階では、隠蔽いしておきたいことがらになっていたのだ。ではその間の五〇〇年間にどのような変化があり、表と裏が置き換わったのか、その解答を求めて、四世紀から時代を降っていこう】(p58)と第四章「倭の五王の時代」へと章を改めています。

三世紀の時代にヤマト政権が全国を支配していた、とすること自体が間違っていますし、『日本書紀』のなかにも『日本旧記』によれば、という文面もあり、『日本書紀』の編集者たちは当然、「邪馬壹国」を知っていたのは間違いないことです。

『三国志』の記事によれば、卑弥呼には弟がいて、子供は無く、男王が跡を継いだが争いは収まらず、十三歳の縁戚の娘に後を継がせたら収まった、という経緯に合う人物は、『日本書紀』が編纂されてから現在まで、いろいろと史家が説を立てていますが、誰もその経緯に当てはまる人物群を探し当てることができず、女王ふたりを神功皇后の事績ではないか、と無理やりこじつけておくより術(すべ)がなかったのでしょう。

冨谷先生が依って立つところの、中国学の立場からみたら、神功皇后説は間違っている、別の国の話ではないのか、と疑うのが本筋でしょう。まあ、何が表で何が裏であったか、それを冨谷先生がどう解き明かせたのか、たどってみましょう。

【04 倭王武は雄略天皇なのか】

◆倭王武=雄略説は正しいのか

冨谷先生の「倭の五王」についての説明は次のように始まります。

【いわゆる「倭の五王」とは、讃・珎・済・興・武であるが、五人として挙げられるのは、『宋書』に422年に朝貢してきた倭讃に対する詔にはじまり、478年の倭王武の上表まで、この五人の倭王が登場することによる。この五人の倭王が、日本側でどの天皇に当たるのか、武=雄略、興=安康、済=允恭は異論は出されていないが、讃と珎にかんしては、応仁、仁徳、履中、反正のどの天皇に配当するのか、説が定まっていない】と。(p67~68)

このように「異論が出ていない」と勝手に決めつけて、検討をしなくても良いのでしょうか。中国学のオーソリティ冨谷先生にはそれでヨシとされているのは残念です。

異論は出ているではありませんか。古田武彦の異論は目に入らないのでしょうか。冨谷先生は古田武彦『「邪馬台国」はなかった』については学生時代に読んだことを別の論考で書いていますが、続いて朝日新聞社から出た『失われた九州王朝』について読んだかどうかはわかりません。

読んでいないとは思われませんが、読んでいなければ改めて読んでいただきたいものです。国内の歴史学者さんがよく使う、「権威ある学会の査読を得ていない」という逃げ口上を使われるのでしょうか、冨谷先生あなたも。冨谷先生には、中国学学者としての矜持はないのでしょうか。

古来、この五王が日本の同時代の天皇の系図にあてはめ諸説が出ています。倭王讃などについては省略して、冨谷先生が「異論が出ていない」として採用されている「倭王武=雄略天皇」について古田武彦氏が『失われた九州王朝』で、それらの説が不当である、としている点について紹介しておきます。

「武の亡霊」という項を建てて概略次の様に述べています。

・【『宋書』に次ぐ『南斉書』『梁書』にも、次の様に、この武の奉献・授号の記事が現われる。

・『南斉書』倭国伝 建元元年(479)「進めて新たに使持節都督、倭新羅任那加羅秦韓六国諸軍事安東大将軍倭王武に除し、号して鎮東大将軍と為す。」

・『梁書』武帝紀中、第二 天監元年(502)「鎮東大将軍倭王武、進めて征東将軍と号せしむ。」

・倭王武の在位は、『宋書』の四六二年の倭王興の死と倭王武の即位記事と、『梁書』の倭王武への五〇二年の授号記事から、少なくともこの期間は倭王武の治世期間であったと言える。

・ところが、雄略天皇は『日本書紀』では四五六-七九年の治世となっているから、『梁書』の記事は雄略の治世をはるかにオーバーしている。

・それに、『日本書紀』によればこの期間の日本の天皇は雄略・清寧・顕宗・仁賢・武烈と五代に亘っている。

・また、この期間の『日本書紀』の天皇方の行状と中国の史書が伝える倭王方の行状との不一致、系列の不一致があり、とても武と雄略を同一王朝の人物とみなすことは不可能】

と故古田武彦氏は断じています。

冨谷先生は、「中国学」から古代の日本と中国の関係を見ると、初めに広言されています。是非とも、雄略天皇は「中国学」の立場から検討したら、倭王武と同一人物であるということを、論理的に説明していただきたいものです、それができるのであれば是非。

冨谷先生は熊本県江田船山古墳出土の鉄剣名、および埼玉県稲荷山古墳出土の鉄剣銘について、通説通りの解釈を述べています。そして、結論的に次の様に述べています。

【刀剣の銘文は、確かに漢文ではあるが、固有名詞、官職名は和語の音を漢字で表記したもの、つまり字音仮名に属す。先に和音があり、それに漢字の音をあてはめたのであり、字音に対応する漢字は、普遍的でなく多様な漢字表記が存在することがそれを物語っている。

獲加多支鹵(ワカタケル:幼武、若建、稚武)、乎獲居臣(オワケオミ:小別臣)、足尼(スクネ:宿彌)、斯鬼宮(シキノミヤ:磯城宮)、一方で杖刀(タチハキ:授刀、帯刀)のように、漢字の意味を意識して和音を漢字で表記した和訓も一部に見られるが、杖刀の二語が後に普遍化しなかったことからみれば、漢字の意味を理解しての表記は、まだ根付いていなかったといってもよかろう】と。(p95)

この冨谷先生の主張は、のちに出て来る「倭王武の宋朝への堂々たる上奏文」とは著しく異なる鉄剣銘文に見られる字音漢字のオンパレードは、倭王武がそのような立派な文を書けたはずがない、という主張と密接に結び付いていると思われます。

◆冨谷先生の「杖刀」の理解は間違っている

冨谷先生は、江田船山古墳出土の鉄剣銘と、稲荷山鉄剣銘に刻まれた大王名が同じである、という前提で話を進めています。はたして同じと言えるか、という問題が存在します。

冨谷先生の稲荷山の鉄剣銘文の解釈を拝見しますと、とても漢字についての専門家とは思えないのです。

冨谷先生は「個別言語」の解釈を重要視される、と言われています。しかし、冨谷先生は”「杖刀」=「タチハキ(帯刀)」とか「授刀」”と主張しています。これが一般の古代史論者であるならばともかく、京都学派の中国学の代表を自認する冨谷先生の、あまりにもの浅薄な「杖刀」の解釈です。冨谷先生の「倭人の漢語使用についての知識の無さを示している」ことを公表されていることに他ならないのです。

「杖刀」を東京学派?の解釈と同様に、「杖刀の首」を「王の護衛隊の長」と解釈しているようですが、「杖刀」はそのようなものではないのです。例えば『正倉院の大刀外装』小学館(1977年発行)によれば、「漆塗鞘杖刀」および「呉竹鞘杖刀」という二振りの刀が「杖刀」として奈良正倉院に保存されていることが掲載されています。

前者については、刃長1尺9寸であることなど、詳しく次の様に述べてあります。「刃長壹尺九寸、鋒偏刃、鮫皮把、金銀線押縫、以柒塗鞘、以鉄裏鞘尾銀鏤其上献物帳云、長四尺六分、今検長四尺三寸二分、把押縫把約鞘口及尾約闕、今修補之」(正倉院御物目録)とあります。後者についても同様に、「長弐尺壱寸六分・・・略」とあるのです。

その「杖刀」がどのように使われていたかについては、養老律令の「医疾令」に詳しく述べられています。その「医疾令」の義解〈ぎげ;説明〉にある「呪禁〈じゅこむ〉生」という職名は、古代に於て杖刀と呪術を用いて病魔を退ける「医官」であり、世襲職である、とあるのです。このようなことも知らずに、日本列島の古代の漢語の定着を説くのは、反省してしかるべきでしょう。

後に出てきますが 国号「日本」の成立に入ったところで、「養老公式令〈くしきりょう〉」について述べられています。当然「医疾令」についても一度は目を通していらっしゃると思うのですが、その気配は感じられません。

京都人文研には多くの研究員を擁しているのですから、小生がちょっと調べてみて得ることのできる事柄ですから、これらのこともご存知の研究員は当然いらっしゃるに違いないと思います。それらの情報が上に届かないのは、京都人文研という組織が、冨谷先生が仰るような、理想的な研究組織であるのか、に疑いを抱かざるを得ないのです。

小生が思うに、このような不名誉なことを、小生のような一介の古代史好事家から言われる立場に陥ったのは、ひとえに、これら二つの鉄剣銘を雄略天皇に安易に結び付けたことに、その原因があるのです。(この「杖刀」については、平野雅曠『九州王朝の周辺』杖刀随想 熊本日日新聞情報文化センター1985年2月刊 に負うところが多いことを申し添えておきます)

◆二つの鉄剣銘文の解読について

稲荷山鉄剣銘にある大王名に関係すると思われる五文字の読解については、最初の字は、けもの扁の字で旁は隻であり、最後の字は歯の米部分が九と見える字、それで「獲加多支鹵」と読ませるのは、「可能性はある」、ということ位しか言えないと思われます。

同じく鉄剣銘文が出土した、熊本の江田船山古墳出土鉄剣銘にも似たような問題が存在します。「歯」に読めるような字が刻まれているのです。

日本の学者は「歯」とよんで反正天皇の諱の「瑞歯別」の「歯」に当てたのです。稲荷山古墳で「獲加多支鹵大王」という鉄剣銘文が見つかり、それまでケモノ偏に复を蝮に宛てていたものを獲と強引に読み直し、双方ともにワカタケル大王とこじつけました。それに冨谷先生は、乗っかっているだけなのです。

常識的に考えても、大王の名をワカタケなどと幼名で刻む、それも字音漢字は適当に当てて、などあり得ないでしょう。大泊瀬(おおはつせ:『日本書紀』)、大長谷(おおはせ:『古事記』)などの名を刻まなくてよかったのでしょうか?雄略天皇が知ったら、献上者は打ち首ものでしょう。

ところで、江田船山古墳出土の鉄剣銘の解読には海外からも異論が出ているのです。この銘文の頭書部分を、「治天下復百済蓋鹵大王世」と読む説です。

熊本大学学術リポジトリという報告書(2010年5月)で堤克彦氏が「江田船山古墳の被葬者について」報告しています。(堤克彦 熊本大学社会文化科学研究科研究紀要『江田船山古墳被葬者他』2010.5刊)

詳しくは次のURLで読むことができます。http://reposit.lib.kumamoto-u.ac.jp/bitstream/2298/15155/3/KumaTK-Tutumi201005r.pdf

この報告書では、江田船山古墳出土の鉄剣銘について、その解読や被葬者比定の歴史について、白石太一郎氏・東野治之氏その他の説を詳しく紹介しています。その中に銘文を朝鮮の吏読文字として解読した、金錫亨氏や李進煕両氏の説を紹介しています。それによると百済蓋鹵大王ということになるのです。

冨谷先生もこれらの説について、正しく批判し退けることができて初めて「京大人文研」の名を挙げることができるのではないでしょうか。

【05 冨谷先生の倭人の能力評価について】

◆冨谷先生は自虐史観者?

この本を通じて読み取れるのは、倭人の能力の評価があまりにも低いと思われる表現が多く、自虐史観とでも思われる表現の数々です。いくつか例を挙げてみましょう。

① 第二章「漢倭奴国王」では、東夷は中国にとって「暗黒の未知の世界」であった、と言います。しかし、その「暗黒の未知の世界」から遣使されてきた者たちが「大夫」と称した、という記事の評価は述べられません。

② 漢朝から与えられた金印は陰刻であり、封緘に用いるものであるが、その印が封緘に用いられた可能性はゼロに近い(中略)そもそも、印がいったいどのように使用されるのかもわかっていなかったのだと私は思う。(p29)

金印が下賜された一世紀当時の倭国の漢字の使用状況については明らかにできる金石文の存在は知られていませんが、先の「大夫」という漢語由来の言葉を伝えていることである程度の漢字および漢語の知識を倭人は既に持っていた、とするのが理性的な判断でしょう。

③『魏志』本紀に俾彌呼の上表の記事があること、人偏付きの卑弥呼だったことを指摘したのは古田武彦氏です。本人が書いたのではないにしろ、漢文での文書が往復していることを「倭人伝」では次のように伝えています。「倭人伝」にある一大率の任務の説明の中に「伝送の文書・賜遣の物、女王に詣るに差錯するを得ざらしむ」と。

しかし、冨谷先生は、卑弥呼が上表した、とか、伊都国に一大率が帯方郡との文書について管理していた、とかの記事があること、それに、近年の弥生期の硯が北部九州地域に多数出土していることについては一切のべません。

④ この本の「終わりにあたって」のところで、【そもそもこの邪馬台国において漢字が日本列島に定着していたのかは、はなはだ疑問であり云々】(p204)という記述がみられるのです。むしろ、中国学のオーソリティであれば、『三国志』倭人伝にある言葉、「持衰」や「使大倭」は漢語か和語か蘊蓄をかたむけていただきたいものです。

⑤ 冨谷先生は『古事記』にある応神天皇の時代に「千字文〈せんじもん〉」が到来した、ということはあり得ない(p92)と書きます。

その『古事記』記事とは“百済に賢い人がいたらこちらに来させてくれませんか、と頼んだら、ワニキシという人物に論語十巻と千字文一巻を送ってくれた”という記事なのです。しかし、「千字文」は、6世紀に周興嗣〈しゅうこうし〉が編纂したものであり、魏の鐘繇〈しょうよう〉(AD151~230)の説もあるが確かな証拠がない、と退けています。しかし『論語』については何も異議をさしはさんでいないのです。

だとすれば、四世紀のわが国には『論語』の写本が入ってきて、それについての読解力も当然強まった、ととるのが常識的な論理の至るところではないでしょうか。

冨谷先生の論議は、「千字文」について『古事記』の記事に異議を挟みながら、『論語』についても一緒に「暗黒の未知の世界」に引き込もうとされているような筆致が気になります。

このように「暗黒の未知の世界」からそう簡単に這い上がることなどできるわけがない、もしできたように見えることがあるとすれば、どこかに何かの謎が存在している、という評価が顕著に表れているのが『宋書』に見える倭王武の上奏文についての発言です。

冨谷先生は、かの有名な倭王武の上奏文を要求した当時の、宋朝の状況を説明し、【倭は滅亡に瀕する宋につけこみ、火事場泥棒的に一品の最高官職を要求したのである】(p83)とされます。その表現の下品さも当方に負けない激しさがありますが、

【(この倭王武の上奏文に含まれる語句の出典を『礼記』から『詩経』まで28の史書を挙げ次の様に結語を述べます。)かかる正当漢文を果たして雄略天皇もしくは周辺の倭人が作文することができたのであろうか。この文章をものにするには、典拠となる古典に習熟しそれを暗記していること、さらに習熟するために各書籍が日本列島に伝来していること、少なくともこの二つの条件が満たされなければならない。いったい五世紀半ばにその条件が完備していたのか】と。

倭王武=雄略天皇と決めつけていることについては別に論じましたが、この冨谷先生の意見に対して、ではその条件が完備していなかったのか、と反論しても水かけ論になりましょう。

冨谷先生は、次の様に誰がこの情報文を書いたのかを推理されます。 倭王武たちが立派な上奏文を書けた理由として、【漢字漢文と同様、朝鮮半島から渡来してきた韓人から得た知識と情報だった】(p99)と断定的に述べられます。

なぜ、邪馬壹国の三十国の内に朝鮮半島に存在した「邪狗韓国」や、倭の五王が軍事権について授号を受けた朝鮮半島の国々に「任那国」が存在するし、『日本書紀』にも「任那日本府」が記されていることについては冨谷先生が口をつぐんで、見えないもの、存在しないもの、というような扱いをしていた理由がわかります。

すこし観点はずれますが、2012年に日中歴史共同研究の成果が外務省から発表され、のちに勉誠出版社から出版されています。そこに中国側委員から興味ある報告がなされています。「ブックロード」というタイトルの文章です。中国側の委員王勇氏が次のように、日中間はシルクロードならぬブックロードが存在した、と意見を述べています。

大まかに紹介しますと、一つには遣唐使たちが土産品として何よりも書物を購入し持ち帰ったこと。それらの内の中国には現存しない貴重な書物が奈良の正倉院に保管されていることなどを、「正倉院珍宝」「遣唐使の使命」「書籍東伝の道」「漢文典籍の還流」の項を立てて述べています。ここでは最後の「漢文典籍の還流」の結語的部分を紹介しましょう。

【中国は安史の乱と会昌の毀仏があったことによって、文物典籍の散逸は深刻であった。五代十国の時代(唐の滅亡から北宋の建国までの九〇七~九六〇年の時代)に、呉越国の天台僧義寂が宗門の復興を図ろうとし、また経蔵の無いことを嘆いた。ついに呉越王の銭弘俶が大金を出し、使者を海外に派遣して書を求めさせたところ、高麗の諦観と日本の日延が要求に応じて書を送ってきた。こうした散逸した書の回帰は清朝の末期から民国の初期にかけて幾度も高まりを見せ、大量の文化遺産がそっくりそのまま戻ってきた】と述べています。

おしまいの言葉として、【古代~近世の書籍の交流から見て、日中間はシルクロードでつながっているのではなくブックロードで繋がっていたといえる】と締めくくっています。

本好きは冨谷先生の専売でなく、古来日本人が持っている「好奇心」に基づくものではないでしょうか。小生もまだ古代史にのめりこむ前、中越戦争が終わった頃で、紅衛兵を称える軍歌が流行っていた中国に社用で長期滞在したことがありますが、帰国の時に上海辞書出版社刊の5kg越える重さの『辞海(上中下)』三分冊を自分の土産に買って帰ったことを思い出します。この辞書jは40年後、戸川芳郎監修『全訳漢辞海』三省堂 として翻訳本が出版されています。

◆倭王武の上奏文の評価について

冨谷先生は、倭王武の上奏文を倭人が書けたはずがない、と次の様に書きます。

【五世紀、倭の五王の時代、日本列島に漢字は伝わってきて、漢字を用いた表記は行われていた。ただ、当時の日本語の音を漢字で表記する段階で、漢字の意味を習熟し、漢文の文章を倭人が自由に書けるはずのレベルには未だ達していなかった。ましてや文章の作成にあたり、倭王武の上奏文のような典拠を縦横に駆使した正当漢文を倭人がものにしたとは考えられないのである】(p96)

では、誰が作成したのか、については次の様に書きます。【漢字漢文と同様、朝鮮半島から渡来してきた韓人から得た知識と情報だった】(p99)と。どうしても、狗邪韓国や任那という語を出したくなかった、という冨谷先生のなんとも姑息な理由が理解できました。

武の上奏文の最初の出だしに、「自ら甲冑をまとい、山川を跋渉し」という『左氏伝』のフレーズを使ったことは、先方、宋の朝廷に、「ああ、こやつナカナカの男だ」と思わせたことでしょう。出だしで、全体の文章のトーンを見事にまとめあげている名文である、と、なぜ評価できないのでしょうか?

遠い倭国の地で、中国最古の詩篇『詩経』や『左氏伝』を読み、その教養が滲み出る名文だったから、『宋書』にも特筆掲出された、と思うのが自然でしょう。夷蛮の王が一千年以上前の書物を読んでいる、ということだけで驚いたのではないでしょうか?

冨谷先生は、ワカタケルという鉄剣銘の出土が埼玉と熊本という地域から出土したことで、雄略天皇が全国を支配していた、という前提で判断されています。その考えですと、和語を字音漢字で、それも「大王の名前の書き方も統一されていない」という雄略天皇時代の国内の漢字文化の浸透度はまだ低い段階と判定され、この大王が「宋朝への上奏文」みたいな立派な上奏文が書けるはずがない、という論理の帰結になるわけです。

あの二つの鉄剣銘の主人公は雄略天皇ではなかった、それぞれの地域の大王的人物というのがその答えなのですが、冨谷先生はとても納得されないことでしょう。

六世紀後半からの倭国の状況については、『隋書』に詳しく書かれています。しかし、そこでは冨谷先生のトーンはガラリと変わります。【ここには引用を控えたが『隋書』東夷伝がのべる倭国の風俗、政治も極めて原始的で七世紀の倭国の事情正確に記しているとは思えない】(p125~126)というように変わります。この時代あたりの『日本書紀』の記す状況と合わない、という冨谷先生の史観が良く表れているのです。

この『隋書』についての冨谷先生の意見に対する疑問の数々については、項を改めてまとめることにします。

【06 俀国は倭国なのか&多利思北孤について】

◆俀国は倭国ではない

俀〈たい〉の国名について冨谷先生は、『隋書』東夷伝俀国 の「俀」を「倭」に変更しています。この本では、いろいろと読者のために「漢字」にフリガナを付けて下さっているのですが、この「俀」にフリガナを付けるのではなく、中国の二十四史の一つ『隋書』にある「俀国」という国名を理由も上げず「倭」に変更しているのです。とても、中国字の専門家として信じられない行動をとられています。

ここに至って、この本の中で、第一章から第六章まで、「大倭」という語について出現する記事を避け、「倭」の発音の中に「い」があることなどについての論議を、冨谷先生が避けて来たことの意味が分かりました。

「委」と「倭」の読みで論じたところですが、例えば、冨谷先生は、『後漢書』の記事をたくさん引用されていますが、「大倭王」とか「使大倭」などについては論議に入られていないのです。

特に『魏志』での邪馬壹国は、『後漢書』では邪馬臺国とされて、「壹は臺の誤り」の証拠に使われる記事ですが、その原文には「其大倭王居邪馬臺国」(案令邪靡惟音之訛也)」のようにあります。しかし、そこに付けられている范曄の解説“「邪靡惟」が訛って邪馬臺になったのではないか”という冨谷先生に都合の悪い文章がくっついているので、遠ざけたものと思われます。

『魏志』の「国国有市 使大倭監之」の「使大倭」について述べないことについては、冨谷先生がその文意を理解できなかったからではないかな、と推定するしかないのですが。

何故、『隋書』に「俀国」という見慣れない文字が使われているのか、については、日出ずる処の天子の国書に国名が「大倭」とあったのではないか。それを中華意識から、高句麗を下句麗に変えた故事に倣い、「俀」に変えた、とすればすんなりと理解できるのです。

しかし、この説は“日本の古代は八世紀はじめまで多元的な支配構造が存在した”と主張する古田武彦氏が主張するものです。冨谷先生が、幼いころから古希を過ぎる現在までに刷り込まれた知識のなかにある、近畿天皇家中心歴史観で中国史書を読むと、このような歪んだ判断となり、そのことを恥じるところも無く公表なさることに唖然とさせられます。

前述の”『隋書』の倭国の記事は倭国の事情を正確に記しているとは思えない”という冨谷先生の意見は、将にその通りではないでしょうか。『隋書』が描き出す「俀国」の状況は「大委国」の状況なのですから、冨谷先生が指摘されるように「ヤマトノクニ」の状況と合わなくて当然なのです。

古田武彦氏が半世紀前に『失われた九州王朝』で、この「俀国」と『隋書』に記されたことを検証しています。改めて掲載しておく必要があるようです。

◆俀国の由来(古田武彦『失われた九州王朝』第三章そのⅣ『隋書』俀国伝の示すもの より)

ここで「俀」という、私たちにとって“耳馴れぬ”文字を国名とした由来について考えてみよう。『隋書』俀国伝の記述は、先にのべたように、多利思北孤の国書に直接もとづいている。だから、この国書の中に自国の国名を「俀(タイ)国」と名乗っていた。そう考えるほかない。

この国がみずから「タイ国」という発音の国名を名乗っていた、という証跡は、同じ『隋書』俀国伝の中のつぎの表記だ。「邪靡堆に都す。則ち魏志の所謂、邪馬臺なる者なり」。右で「魏志の所謂」と言っているが、これは『後漢書』によって「訂正」して書いているのだ。(この点、前著『「邪馬台国」はなかった』角川文庫90~92ページ参照)

<三国志> 邪馬壹国=山・倭国(倭国の中心たる「山」の都)

<後漢書> 邪馬臺国=山・臺国〔大倭国〕(臺国〔大倭国〕の中心たる山の都)

<隋書> 邪靡堆=山・堆(堆[大倭]の中心たる「山」の都) 〔靡(マ)は麻に通ずる。靡は、亦、麻に作る。〈呂覧〉〕(以下略)

このように、五世紀以来、「タイ国」という名称が用いられていたのが知られる。今、『隋書』では「倭」に似た文字を用いて、「俀国」と表記したのである。このように一字で表記したのは、中国の一字国号にならったものであろう。

なお、「倭」字に中国側で「ゐ→わ」という音韻変化がおこり、「倭」を従来通り「ゐ」と読みにくくなった。このような、漢字自体の字音変化も「俀」字使用の背景に存しよう。(以上引用終わり)

【07 利歌彌多弗利を和哥弥多利と記すのはなぜ】

◆冨谷先生の『翰苑』の記事の謎

冨谷先生の『隋書』の「利歌彌多弗利」については次の様な発言が見られます。

【『隋書』東夷伝には、すでに紹介したように倭国の大王はじめとする名称が紹介されている。

倭王、姓は阿毎、字は多利思比孤、号は阿輩雞弥、・・・王の妻は雞弥と号す。後宮に女六七百人あり。太子を名づけて利歌弥多弗利と為す。・『隋書』東夷伝(『北史』東夷伝も同じ)

倭王の名前:阿毎(アメ;天)、字:多利思北孤(タリシヒコ:足彦)、号:阿輩雞弥(大王)、王の妻(雞弥:キミ:君)、太子(利歌弥多弗利:リカミタフリ)

太子を名づけて「利歌弥多弗利」は、『翰苑』注では、「王長子、和哥弥多利、華では太子と言う」とあるが、「和哥(歌)弥多利」にしろ「利歌弥多弗利」にしろ、『隋書』のこの条は、倭国の一般的な称号を述べる内容であり、特定人物をさす固有名詞ではない】(p144~145)

冨谷先生の説明は、わざと意識的に間違えた、としか思えない記述です。『隋書』には「多利思北孤」とありますが、『北史』では「多利思比孤」とあり、「北」が「比」になっているのです。

なぜ『隋書』と『北史』では「北」が「比」に変わったのか、という説明が中国学学者冨谷至先生には必要と思います

しかも、この冨谷先生が引く最後の『翰苑』の記事はいささか奇妙なのです。紹介した冨谷先生の文章の中に、二箇所この「和哥弥多利〈ワカミタリ〉」と読める長子の名か出ています。誤植かと思いましたが、一つは「和哥(歌)弥多利」とわざわざ「哥(歌)」と注釈の意味でしょうか付け加えています。

“『翰苑』には「和哥弥多利」とある”、としている本には小生はお目にかかったことがありません。冨谷先生のお仲間のどなたかの『翰苑』の「和」の書き込みについての意見があって、そのことからの孫引きではないかと推察されます。ともかくこの件は、中国学専門家の著作にしてはお粗末な史料処理と言えましょう。

この『翰苑』に「和」という注があることに注目して太子「ワカミタフリ」説を発表したのは竹内理三氏(明治40年生まれ、平成9年没 東京大学史料編纂所所長)です。そして、これについて、その説の不当であることを発表したのが古田武彦氏です。

古田武彦氏の『翰苑』の問題箇所の朱字の「和」の書き込みについての意見の概略を伝えておきたいと思います。

◆『翰苑』の「和」の書き込みについて(古田武彦氏の説明の概略)

①この太宰府天満宮に残されていた『翰苑』は、かなり誤字の多い写本であり、それらの誤字について特に朱書の訂正注はなされていないこと。

②カミタフリのところに「和」という朱字で書き込みを入れたのは、原典の筆跡とは明らかに異なり、後世のこの書物の持ち主と取るのが正しい史料評価である。

③その証拠として、太宰府天満宮に残されていた『翰苑』写本原典に多数存在する「和」の筆跡と、朱色の書入れ部分の「和」の筆跡を、原典の当該部分の写真を掲載して、論じています。尚、『九州王朝の論理』明石書店2000年刊に掲載されている多数の原典写真の一部分をコピーして紹介します。

この『翰苑』の記事は「太子号けて哥弥多弗利」ということであり、『隋書』の古田氏の解読、「太子号して利、カミタフの利」の正しさを示すものともいえましょう。

冨谷先生がおっしゃる【和にしても利にしても特定を指す固有名詞ではない】(p145)というように逃げないで、冨谷先生同様、中国の史書から日本の歴史を新しく析出した、いわば中国学者の先輩である古田武彦氏を毛嫌いせず、『九州王朝の論理』を読んでいないのでしたら是非読んでみていただき、「ワカミタフリ」説の不当なことを認識していただきたい、と思います。

【08 隋書の文字なしの解釈】

◆冨谷先生の『隋書』の「文字なし」の解釈

冨谷先生は、【百済から仏教が伝来したのは、552年(もしくは538年)のころ、欽明天皇の時代であった。「百済jから仏典が伝わり、そこで初めて漢字を習得した」という【隋書】の記載はいささか誇張があるにしても、仏教経典の舶来が漢文の浸透に寄与したことは、確かであろう。】(96頁)と述べています。どうやら「文字なし」を漢字なしととらえているようです。

『漢書』みえる倭人の朝貢に際して、使人は「大夫」と称し、『魏書』には、倭人は航海するとき、「持衰」と称する人物を載せている、など、とても「漢字」を知らなかったとはとても思えないのです。

しかし、この『隋書』がいう「文字」とは、漢民族にとっての文字「漢字」と同じく、各民族それぞれの固有文字と取るべきではないでしょうか。また、仏教伝来を「仏典が伝わった」ととらえていらっしゃるようですが、仏典とともに仏僧などの渡来も伴っていて初めて「仏教伝来」といえると思います。

『隋書』には「仏教を百済から求得して文字有り」とあります。仏教伝来は九州王朝に公伝され、その時期は418年の戊午年である蓋然性が高い、と指摘する中小路駿逸氏の説があります。(『古事記通信 77号』多元的古代研究会2001年9月 による。同様の趣旨の論述は、『濱口博章教授退職記念国文学論集』1990年刊にもあると聞きます)

また「文字有り」とは、「漢字有り」でないことは自明のことではないでしょうか。漢字が無いところの国から来た使者が「大夫」を自称したり、『魏志』倭人伝に数多くみえる、職名・人名を「漢字無しの世界」のことである、という証明をすることは不可能でしょう。

インドから仏教が中国に伝わったのは後漢の初期といわれていますが、十一代の桓帝(在位146~148年)の時に、仏典の漢文への翻訳作業が洛陽で盛んに行われたそうです。(Wikipedia中国の仏教伝来より)

この場合、サンスクリット語系の文字から意訳で漢字に変換できない固有名称などは、漢字を「借音漢字」として使って仏典の漢語訳を完成させているのです。

私見ですが、漢字を自然発生的に「借音文字」として使っていた万葉仮名でしたが、百済から仏典を求得した倭人が、中国人のやり方を見習って、和語一語に漢字一字を対応させることに気付いたのではないでしょうか。また、新羅が朝鮮語の発音を特有の漢字をあて「吏読文字」として使用していることもヒントになったとも思われます。

万葉仮名が、平仮名・片仮名へと発展していくのです。その流れのどのあたりを見て「始めて文字有り」としたのかは不明ですが、その「借音文字」の普及を見て『隋書』は「始めて文字有り」といっているのではないでしょうか。

中華帝国にとって、周辺の民族が「その民族固有の文字を有する」かどうかで民度を見ていたのではないでしょうか。『隋書』夷蕃伝では40国あまりの国に伝が立てられていますが、「文字無し」とあるのは4か国です。俀国は「文字有」です。南蛮諸国は、交趾郡がおかれた歴史があり、朝鮮半島にも漢の四郡がおかれていたのですから、当然「文字有」でしょうが、残りの多数の国々は、特に何も書かれていません。

中国周辺諸国の文字を持つ民族の、文字使用の歴史をWikipediaで調べてみてみましたら、次の様なことが分かりました。

西蔵(7世紀)・突厥(5世紀)・ウイグル(8世紀)・西夏(11世紀)・朝鮮(吏読5世紀、ハングル15世紀)・満州(16世紀)とそれぞれが固有の文字を持っています。これらのことを認識して『隋書』の「俀国には百済から仏教が入って文字ができた」という意味を考える必要があります。

今後、言語学・民俗学など多方面からの研究の進展に期待する、ときり現在では言えないようです。ただ、冨谷先生は、前に述べたように、この本では、文章全体の意味を追求することよりも、個々の用語の確定から史料への引用とそれへの考証が自分の方法、と述べているのですが、この「文字」という実際の用語の意味の確定ができていずに、論証を進めているのは問題だと思います。

【09 冨谷先生が伝えない隋書の記事】

◆裴世清の肩書について

多利思北孤を多利思比孤と北史の記述に従って記したということだろうと思われますが、それ以外にもたくさんの冨谷先生が述べない『隋書』の記事があります。

冨谷先生は中国の法制史が専門と書かれていますが、中国から派遣されて来た裴世清がどういう肩書であったか、について『日本書紀』では「鴻廬寺の掌客」、中国の『隋書』では「文林郎」と異なっていることについてはなぜか無言です。中国法制史の専門家であれば、冨谷先生になにか意見があってもおかしくないのでは、と思うのですが。

裴世清は隋朝では文林郎であり、唐朝ではそれより格下の鴻廬寺の掌客であったそうです。俀国への使者としてきたときには文林郎であり、大和朝廷に来た時にはもう唐の世に代わっていて、身分も鴻廬寺の掌客になっていた、という解釈もできます。

また、『日本書紀』が編纂されたときには既に唐の時代であり、まだ唐の時代ではなかった時の出来事であったが、あとの時代の身分で記載した、という解釈も可能なのです。古代中国の法制の専門家にも解決できない、判断ができない、と正直に意見をおっしゃるべきではないでしょうか。

◆「俀国」の組織などについて

冨谷至先生は、中国法制史が専門ですので、この本でも倭の五王の時代の『宋書』の倭国伝にある、使持節や諸軍事など沢山の称号が出てきます。その称号には九段階の序列があり九品とよばれていた。倭王武はその最上級の一品官を目指していた、などくどいほど詳しく説明されています。

しかし、『隋書』東夷伝俀国の条には、俀国の管理体制が次の様に記載されています。【俀国の官僚に十二の階級、大徳・小徳・大仁・小仁・大義・小義・大礼・小礼・大智・小智・大信・小信があり定員というものはない。軍尼という中国の牧宰の役目のものが百二十人いる。中国の里長のような役目の伊尼翼が八十戸に一人いて、十伊尼翼が一人の軍尼に属す】というように。

『隋書』の管理組織について、『魏志』倭人伝と不思議な暗合があることに気付きました。「伊尼翼が八十戸に一人いて、十伊尼翼が一人の軍尼に属す」と「伊尼翼が120人いる」ということから計算すると、総戸数は9万6千戸です。「倭人伝」では、戸数が書かれているのは、「対海国千余戸、末蘆国四千戸、伊都国千余戸、奴国二万余戸、邪馬壹国七万余戸」とあります。水行20日という遠隔の地、投馬国と、「家」という単位で推計されている一大国、不彌国のは除外しますと、9万6千戸なのです。北部九州の女王の国の直轄領域と俀国の領域が同じだということを『隋書』が示している、というのは考えすぎでしょうか。

この俀国の管理組織について冨谷先生は直接何も述べていませんが、【ここに引用は控えたが『隋書』東夷伝がのべる倭国の風俗、政治も極めて原始的で七世紀の倭国の事情を正確に記しているとは思えない】(p125~6)と切り捨てています。

古代の日本列島において、このような統治のための組織がおかれていた貴重な文献ですが、古代日本には『日本書紀』に描かれているような政治組織のみが存在していた、という固定観念の人にはとても理解できないのでしょう。この様な中国法制史専門家冨谷至氏にしても、同様なのだなあ、という慨嘆あるのみです。

◆『隋書』本紀の大業六年の「倭国」奉献記事について

冨谷先生は『日本書紀』にある「遣唐使派遣」を「遣隋使派遣」と読み替えてのべています。しかも、『日本書紀』には記載されていない「多利思北孤」の遣使は『隋書』にあるから第一回の遣隋使とされます。しかし、『隋書』には「俀国」からの奉献記事とは別の「倭国」からの2回の奉献記事があるのです。「帝紀三 煬帝上」にある大業四年と六年(推古十八年610年)に倭国(俀国ではない)朝貢記事です。

多利思北孤王の遣使は『日本書紀』には載っていませんがヤマトからの遣使とされていますのに、特に、この大業六年の遣使は東夷伝に載っていないので、読者は気付かないと思われたのか、大事な古代日中交流の記録を冨谷先生は無視されています。

大業4年の方の遣使は、東夷伝の俀国からの遣使も同年にあるので、なんとかごまかせるのですが、この大業6年というのは「此後遂絶」という記事より後に生じている可能性が高い、という考証が古田武彦氏によってなされています。少し長い引用になりますが紹介しておきます。(『失われた九州王朝』第三章高句麗王碑と倭国の展開Ⅳ『隋書』俀国伝の示すもの 俀と倭の間 より)

【「俀」と「倭」は音の異なる別寺である上、【隋書】では、この「俀国伝」とは別に、「倭国」の記事が現われている。このことから芽をそむけてはならぬ。

A (大業四年)(三月)壬戌、百済・倭・赤土・迦羅舎国並遣使貢方物。〈隋書帝紀三、煬帝上〉

B (大業六年)(春正月)己丑、倭国遣使貢方物。〈隋書帝紀三、煬帝上〉

右に現われた倭国が「俀国伝」の「俀国」と同一国だ、と見ることができるだろうか。

それはつぎの理由によって不可能である。

一 俀国伝では、大業四年は隋側が裴世清を俀国に国使として派遣した年である。

これは、前年(大業三年)の俀国王、多利思北孤の遣使に答えたものである。この大業四年派遣の国使裴世清の帰国に際し、俀国はまた、使者を随行せしめ、貢献したという。「復た使者をして清に従い来って方物を貢せしむ」〈隋書、俀国伝〉。しかし、この記事をもって先のA(帝紀、大業四年)の記事に該当せしめることは不可能である。なぜなら、それは大業四年の三月であるから、わずか一~二月の間に裴世清が俀国におもむき、はやくも帰国した、ということとなり、それは到底、時間的に無理だからである(事実、推古紀によると、推古十六年―大業四年―の四月に裴世清は筑紫に来ている。この年の三月に還れるわけはない)。以上によって、この帝紀中の「倭国」は「俀国伝」中の「俀国」ではない、と見なすほかないのである。

二 さらに一段の明白に「俀国」と「倭国」が別の存在であることを示しているのは、先のBの記事だ。

これを「俀国伝」末尾の、次の記事と対照しよう。「(大業四年)此の後遂に絶つ」。これは、先に上げたように、大業四年、裴世清が俀国におもむき、帰途俀国の使者う使者をともないかえった、と記した直後の記事だ。この印象的な一句をもって「俀国伝」はむすばれているのである(この裴世清の帰国は、推古紀によると、大業四年(推古十六年)九月である)。

だから、帝紀のように、大業六年(推古十八年)倭国が貢献してきたという記事は、右の俀国伝の断定的な結びと決定的に矛盾しているのである。これを『隋書』の著者がみずから帝紀中の記事を忘れ、あやまって「此の後遂に絶つ」と記した、というような、むちゃな”言いにがれ”は誰人にも許されないであろう。すなわち、この「倭国」は「俀国」ではない。――これが史料のしめす冷厳な事実である。】

『隋書』が「俀国」と「倭国」を書き分けていることになると、冨谷先生には説明ができないので無視することに決めたのでしょう、きっと。

◆「此後遂絶」について

同じように冨谷先生には理解が及ばない、と思われても仕方がないのが『隋書』東夷伝俀国の条の最後のフレーズ「此後遂絶」でしょう。「隋と俀とがこれらの出来事の後に国交が途絶えた」としか読み取れない言葉です。

冨谷先生はご自分の手に負えないと思われたのか、「此後遂絶」については触れられていません。「俀国」=「倭国」=大和朝廷とすると解けない謎なのです。もし、無理に進もうとすれば、「中国史書のいい加減さ」という方向きり残っていないのです。

『隋書』を素直に読めば、「俀国」と大和朝廷とは別の国であること、「俀国」が隋朝と関係を絶った時期に、別の倭人の国(大和朝廷)「倭国」が継続して通交を求めていたことが分かるのに、と思います。このようなことから考えると、『日本書紀』に記載のある推古二十二年(614年)の犬上御田鋤派遣記事が『隋書』東夷伝俀国 に出ていないのは「俀国」からではない国からの遣使ですから当然のこと、と理解できるのです。

◆『隋書』流求国伝について

冨谷先生は、琉球国はれっきとした日本国の沖縄県であり、中国の史書『隋書』に「伝」がたてられているのに完全に無視しています。そこには、隋が流求国に侵攻し国人多数を連行したことなどが記されています。これを知った俀国が絶縁した、という仮説はかなり可能性のある推定と思われます。

これは、高校教科書でも無視しているから、(大津透東大教授の『天皇の歴史01』でも同じ)同様の路線を歩かざるを得ないのでしょう。「正学」を目指す、というのが大言壮語という誹りを受けても仕方ないことでしょう。

『隋書』にあるこれら古代日本に関係する「情報」を無視することについて、京都大学の由緒ある人文学研究所の学者さんたちの誰もが、この問題に異見を述べられない雰囲気なのでしょうか? そうでしたら人文研究所の学問的な成果を将来に期待するのは難しいことでしょう。

【10 冨谷先生の天皇称号始まりの意見】

◆いつから天皇号が始まったのか

冨谷先生は日本国の天皇という称号が、『日本書紀』などに何時から公式に「天皇」を名乗るようになったのか書かれていない、教科書にも書かれていない、ということで、そのところを「中国学の立場から、はっきりさせたい、ということでの以下の論述です。

この本には【天武期になり、それまでの大王にかわって「天皇」という称号が用いられるのも、この頃のこととされる】という簡単な内容の、山川出版社と三省堂の「日本史B」の関係記述が掲載されています。

これに対して冨谷先生は、次の様に述べます。【現在「天皇」という称号が使われ始めたのは、推古・天智・天武の三説がある。しかし、「日本国の象徴であり日本国民統合の象徴」である天皇号の由来がはっきりしないのは、残念と言うより恥ずかしいことと私には思える】(p157)と。

そのために7世紀の天武朝あたりの金石文に見える「天皇」に関する「証拠」を渉猟されます。その結果、次の五個の物的証拠を示され、説明されています。一応参考に、京都学派に対する東京学派ともいうべきでしょうか、東大の大津透教授の『天皇の歴史01』講談社刊2011年刊での、「天皇号の成立」についての意見を紹介しておきます。

【天皇号の成立に学問的検討を加えたのは津田左右吉で、推古朝の金石文「法隆寺の薬師如来光背銘」に天皇号がみえることから、推古朝の成立とした。その薬師如来の光背銘は天武朝の製作であることが高い、などということから、天武・持統朝に天皇号の成立、という説が呈示され、教科書にも記され、多くの研究者もそれを支持している。しかし、天武・持統朝の成立にも疑問の点があり、近年では推古朝に、やはり天皇号が成立したとする説が出され、筆者もそれでよいと考えている】と。(『天皇の歴史01』p252~256要約)

これらのように説がまだ固まっていないことについて冨谷先生が謎解きに挑むわけです。

◆天皇の称号の証拠物件

冨谷先生が、天皇という称号の証拠物件として五個取り上げられます。しかし取り上げてみたものの、天武期以前とは思われないとして退けられたのは次の四件です。(五個目の野中寺〈やちゅうじ〉台座銘文については後述)

①飛鳥池工房跡出土木簡

まず、冨谷先生が取り上げるのは、飛鳥池工房跡出土木簡です。この木簡は飛鳥池遺跡から出土し「加尓評」や「里」以前の区画表示「五十戸」の記載があります。これは持統天皇二年に「里」に統一される以前の「戸」表示があり、この木簡は670年代の天武朝と推定できる、旨述べます。(p158)

②法隆寺金堂薬師如来光背銘

ついで、天武以前の史料として「法隆寺金堂薬師如来光背銘」をあげて内容の検討をされます。そこには「天皇」の文字の記載があり、年次記事から用明天皇の頃の作成と見える。しかし、光背銘の刻字はメッキが内面に達していず、若草伽藍焼失の後に刻まれた、という奈良文化財研究所の調査結果から、後年の製作として、用明天皇説を退けています。

③天寿国曼荼羅繍帳

ついで「天寿国曼荼羅繍帳」を取り上げますが、「斯帰斯麻宮治天下天皇」(=欽明天皇)と銘文の文書記録には出ているけれど、実際の刺繍は断片きり残っていず、天皇号登場の実証史料として使うことは危うい、とされ退けています。

④船王後〈ふねのおうご〉墓誌

四番目に冨谷先生が取り上げるのが「船王後墓誌」です。【王後は舒明天皇の末年丑年(641)に没、天智天皇戊辰年(668)に夫人と合葬された。墓誌には「天皇」の号が刻まれており、天智朝に天皇号が成立していたことを示す資料となるともいえる。

しかし、文中には「官位」という語が使われており、これを飛鳥浄御原令以前の用語とみなすのは難しいことから、この墓誌は後年追葬時のものとするのが定説となっている】(p164)として退けています。

・しかし冨谷先生の「船王後墓誌」の史料批判は、不当であることについて次の諸点が挙げられます。

㋐王後の没年齢の推定について。天智の没年に合わせたのではないかという疑念。

㋑王後が仕えたのは三人の天皇ですが、その人物比定が述べられていないこと。

㋒その仕えた天皇の宮処の所在地の比定がなされていないこと。

㋓「官位」という語が飛鳥浄御原令以前にはなかった、という断定。

この船王後墓誌についての疑問、㋐~㋒については、古田武彦氏が、この王後が仕えた天皇は近畿王朝の大王たちではない、と概略次の様に述べています。

【辛丑(641年)に王後が亡くなっていることから「時限」が特定できる。墓誌にあるオサダの宮・トユラの宮・アスカの宮の三天皇に仕えたとあるが、従来当てられてきた三天皇、敏達・推古・舒明とはピッタリ対応はしていない。しかも、三天皇の間には、用明・崇峻という二天皇がいるのだが、無視されている。

さらに、船氏王後は「大仁」という顕官であるのに『日本書紀』にはその名が一切見えない。このようにこの墓誌は、「同時代史料」ではあるが『日本書紀』・『続日本紀』とは一致しないことは明らかである。

これに反し、九州には「天皇」に対応する痕跡が多い。江戸時代の資料に「生葉郡正倉院崇道天皇御倉一宇」とあるが、近年その遺構が福岡県大刀洗町の下高橋官衙遺跡から出土している。墓誌にある「乎娑陀、等由羅、阿須迦」の宮処は、それぞれ「曰佐(博多)・豊浦(長門)・飛鳥(筑前)」にあたり、いずれも九州王朝の「神籠石」遺構配列の内部に位置している】と。詳しくは『年報日本思想史』第9号2009年の「近世出土の金石文と日本歴史の骨格」古田武彦 を参照ください。

㋓の「官位」という言葉は、飛鳥浄御原令以前にはない、と冨谷先生は言われます。冨谷先生は、この本の中で『隋書』の記事については、七世紀の日本の事情を正しく述べていない、として取り上げていない記事がたくさんあります。そのうちの一つが「俀国」の官僚制度についての【内官に十二等があり、云々】とある記事です。

「官位」という言葉はありませんが、この「俀国の内官制度で、位階を受けた人物が「官位」を受けた、という表現をしてもおかしくない、と思うのですが冨谷先生は無視されます。冨谷先生が「官位」という語は、浄御原令で初めて出て来る。それ以前に「官位」という語が存在することが不審、とするのは杓子定規の「個別言語」の解釈と言わざるを得ません。

◆野中寺〈やちゅうじ〉金銅弥勒菩薩台座銘

冨谷先生が天皇の称号が明確に出ている、として挙げられるのが、⑤野中寺金銅弥勒菩薩台座銘です。しかし、これもその台座銘文の銘文の検証から、「天武以前」という論証には至らない、とされます。

丙寅年四月という記述から、666年であり、そこに「中宮天皇云々」の刻字がある。666年は天智天皇の時代ではある。しかし、「・・・・記」というのはこの仏像を寄進した「とき」を示している。仏像の完成はその数年後であろう、とされます。(p166~172)

この「野中寺金銅弥勒菩薩台座銘」の「台座銘」の発見のいきさつは、大正七年(1918)に大阪の羽曳野市にある聖徳太子建立と伝えられる野中寺宝蔵のゴミの中から発見された、というのがこの弥勒菩薩像です。その台座に62字が刻字されていた、というものです。

その銘文には丙寅年四月に「中宮天皇」の病気祈願で栢寺の住職など118名が弥勒菩薩を寄進した、と言うように読める銘文なのです。

冨谷先生は、この冒頭の年紀は「記」とあることから、この銘文を記したのであって、像の作成の年月ではない。中宮天皇などという名称は史料には見えない。寄進当時の天皇がいた「中宮」に詣ったのである。したがって銘文の記す干支が合う天智朝の時代に「天皇」という称号があったということはできない、とされます。

このような冨谷先生の説明を聞いていますと、第一に「中宮天皇など」という名称は史料に見えないと言えるのか。第二にどのような経緯で岡山県の栢寺の仏像が大阪の羽曳野の野中寺に移ったのか、という疑問が浮かんできます。同時に、古田武彦氏の「法隆寺の釈迦三尊の光背銘」についての解釈がパッと頭に浮かんできました。

そして次に、ああだからこの釈迦三尊の光背銘にある「上宮法皇」を「法皇」という「天皇」に無関係とは思えない称号が刻まれている金石文を、冨谷先生は出さないのだなあ、中国学の立場から意見を述べたらよいではないか、それを「中宮天皇など」とひとくくりにして「そのような名称は史料に見えない」とまで言いきるのは、やはり古田武彦を意識しているのではないか、ということをいやでも気付かされます。

第二の問題は、法隆寺の再建にあたって太宰府の観世音寺を解体移築した、という研究が数多くなされています。法隆寺の釈迦三尊も太宰府から持ってきたもの、ということが語られています。この天智~天武~持統の時期に、このような大和から遠い地方の寺院の廃院と、大和地方での寺院の新築が行われた、その原因に思いをはせないと、その答えは得られないと思います。

「栢寺」で中宮天皇の病気回復祈願が盛大に行われたことが墓誌に書かれています。しかし、栢寺は伝承によれば白鳳年間に取り壊され、「栢寺廃寺」遺跡として記録に残っているだけです。

近年(2008年4月)栢寺廃寺の近傍で道路拡張工事が計画され、工事に取り掛かったら、大量の古瓦が出土し、大文字遺跡として保存し調査がなされています。出土した古瓦の中に、岡山地方での最古の文字記入の瓦がかなりの数発見され、その字は「人」・「大」・「奉」・「評」が線刻されていたそうです。

七世紀から八世紀にかけてのこのような寺社の変遷・移転について、今後もっと検討され研究が進むことが期待されます。

◆国内史書に見える「天皇」について

冨谷先生は、「天皇」という称号の起源について、「金石文」からその起源の時期を探され、「文献」からの探索はなさっていません。しかし、『日本書紀』などの日本の史書にも、「天皇」という称号の痕跡は沢山残っているのは周知のことです。

冨谷先生は、「遣隋使」などについてはいくつもの『日本書紀』から記事を引用されていますのに、なぜか、「天皇」とか「日本」とか重要なテーマなのに国内文献史料にはあまり目を向けられないのです。

継体天皇の死亡時年齢について『百済本記』を注の形で引用している『日本書紀』継体紀25年の死亡についての有名な次の記事があります。

【『百済本記』によってこの文章を造った。その文には、大歳辛亥の三月に、軍進みて安羅に至り乞乇〈こっとく〉城を築く。この月に高麗、その王、安を殺す。又聞く、日本の天皇および太子、皇子倶に崩薨りましぬと云えり】と。

このように「日本天皇」「皇子」という今検討している「天皇」という称号の起源に関係する「語」が出ているのです。この『百済本記』記事が正しくて、そのまま『日本書紀』に掲載されていたのであれば、「天皇」という称号は、継体天皇の時期に既に用いられていることになり、冨谷先生が検討しているように、天武期前天智天皇の頃からか、というより100年も遡ることになるのです。

そのような重要な資料なのに、それについて検討するそぶりすら見せない態度には呆れる以外ありません。その冨谷先生が「称号天皇」について取り上げる『日本書紀』の記事は、雄略紀の「天王」という語がみえる「雄略紀」の記事です。【(雄略五年、461)蓋鹵王、弟昆支君を遣わして大倭にもうでて、天王に侍らしむ、云々】です。

これについての冨谷先生の説明は、雄略紀の「天王」については、古本によっては前田本などは「天皇」としているし、雄略紀では「天皇」と「天王」が混在していることを述べ、次の様に締めくくられます。

【『日本書紀』にみえる「天王」は、「大王」とあったのを編集のとき、すべて「天皇」に直そうとして、「皇」と「王」が通用することから「天皇」と(ママ)「天王」としてしまった結果ではなかったかと私は考えている】(p180)と。

どうやら『日本書紀』の編集者のいい加減さに責任を押し付けているような文章のようです。しかし、何度読み返してもこの文章はおかしいのです。この文は“「天皇」と「天王」として”ではなく、”「天皇」とすべきところを「天王」として“のミスではないか、と思われます。

◆天皇の称号の淵源

しかし「天王」という称号は、中国の史書にあります。古田武彦氏の説くところでは、4~5世紀に存在した「北涼」で「天王」という称号が用いられていたこと。当時の倭国の支配層が「天王」を4,5世紀段階で使うことは何ら不思議ではないと説かれています。(古田武彦『失われた九州王朝』第四章隣国史料にみる九州王朝より)

「天皇」という日本での称号として使われたのは4~5世紀の「倭の五王」から「俀国王タリシホコ」の間で既に用いられていた、と理解するのが史料の示すところでしょう。冨谷先生が「天皇」の称号のはじまりが天武期か天智期かというものではなく、早ければ四世紀から存在していた可能性が高いのです。

今まで見てきましたように、冨谷先生が「ヤマタイコク」問題で【その音通からヤマタイコク=ヤマト=大和】という等式に寄りかかり、「邪馬壹国」の北部九州を中心として存在した所在地の探求をおろそかにし、“「ヤマイッコク」=大委国=倭の五王の国=タリシホコの国”が存在した、という認識ができていないと、今回のように「天皇の起源」でも論理的に説明ができない、という結果になります。

その本質的な問題から外れて「阿輩雞彌」=「オオキミ」=「大王」→「天皇」とし、「スメラミコト・「スメミマ」・「スメロギ」、「治天下大王」・「御宇天皇」などの論議に持ち込んでいます。

それよりも「王朝」に欠かせない物は「称号」「国号」とともに「年号」です。その「年号」についての研究がこの冨谷論考には抜けているのです。これは、次のテーマ「日本国号の起源」についての中で、論じたいと思います。

【11 冨谷先生の国号日本の起源の意見】

◆冨谷先生の日本国号の説明は

『漢倭奴国王から日本国天皇へ』の最終章第九章 国号日本の成立 までやってきました。しかし、先生の文章を何度読んでも先生の論述の道筋がハッキリとしないのです。そこで、先生の論述を、順を追って箇条書きにしてみます。

①第一節「倭国改めて日本国と曰〈い〉う」で中国の史書から日本の国号についての四つの記事の紹介。

『史記』五帝本紀 張守節「正義」“武后、倭国を改め日本国と為す。”

『史記』夏本紀 張守節「正義」“倭国、改めて日本国と曰う。”

『旧唐書』東夷伝 “日本国は、倭国の別種なり。其の国の日辺に在るを以て、故に日本を以て名と為す。或いは曰く。倭国、自ら其の名の雅ならざるを悪みて、改めて日本と為す。或いは云う。日本もと小国なり。倭国の地を併せるなり。其の人、入朝せしもの、多く自ら矜大にして、實を以て対えず。故に中国はこれを疑う。”

『新唐書』東夷伝日本 “咸亨元年(670)、使いを遣わして高麗を平らぐを賀す。のちようやく夏音を習い、倭の名を悪み、あらためて日本と号す。

使者、自ら言う。国は日の出る所に近くして、以て名を為す。日本は乃ち小国にして、倭の併せる処と為る。故に、其の号を冒〈いつわ〉る。使者、情を以てせず。故にこれを疑う。

不思議なことに、三番目の『旧唐書』には「東夷伝」とだけ記していますが、「東夷伝」には「倭国」と「日本国」を書き分けられているのです。 冨谷先生が引用する文章は、「東夷伝」の内の「日本国」の条なのです。別に「倭国伝」があり、“倭国は古の「倭奴国」なり”という文章で始まっているのですが、日本列島に「倭国」「日本国」の二国へ併存が説明不可能なので、二国併存を隠そうと努められているように思えます。

②第八回遣唐使によって国号の変更が唐に伝えられたと『続日本紀』の記事を紹介。

「何れの処の使人なるや、日本国の使いなり」、「国号、何に縁てか改称せん」「海東に大倭国あり」、問答の背景には、唐側は「倭」という従来の国号をそのまま使い、日本国側の国号変更を知らない、もしくは理解できなかったことがある。栗田真人は、「では、貴国も大唐から大周に国号を改称しているではないか」と、国号の解消に関して切り返し、また新しい国号「日本国」を誇示したとみたい。

③冨谷先生の感想【「倭」は、中国側が一方的につけた名称であり、日本側にとっては決して好ましい名称ではなかった】

④遣唐使の随員でもあった山上憶良の和歌「早日本辺大伴乃」、高市黒人の和歌「倭部早白菅乃」を紹介し、漢字表記が変わってもヤマトという和音呼称は変わっていない、と説く。

⑤ヤマトには奈良のヤマトと国名のヤマトの二通りが存在していた。そして、ヤマトは、日本・倭・大倭とも漢字表記されていた。

⑥701年段階では「日本」が国号として定められたが、国内ではいつ頃から「倭」に代わる国号として採用されるのか、の疑問の呈示。

⑦それについての新たな史料が発見された、と第二節「百済禰軍墓碑銘」に移る。

⑧その墓碑銘文を検討の結果は“墓誌に見られる「日本」は、倭の国号はもとより、倭に代わる名称と見なすことはできない。670年代には「日本」という国号が未成立ということを実証している資料であった”。

⑨次いで第三節「白村江の戦いの分析に入り、「倭と唐の全面戦争」という理解は誤り、であり、百済遺臣の復興戦への少しばかりの倭から義勇兵参戦、とする。

⑩その「倭国側の自意識過剰」が、この敗戦が672年の壬申の乱への水流となる。天武が目指したのは、これまでの中国との関係を清算した新しい統一国家である。「御宇日本国天皇」の名称は飛鳥浄御原令(689年制定)で規定されたのである。(と断定している)

⑪第四節 国号「日本」の成立にはいる。養老公式令〈くしきりょう〉に「天皇」「日本」がみえ、『古記』に引用されている。(棟上寅七注;養老律令は757年成立。「天皇」は見えるが「日本」は見えないといわれているのだが)

⑫「日本」という国名は「日出る処」「東方」という普通名詞として中国で使用されていた。「倭」という中国から命名された蔑称・卑辞を忌避したものであり、その制度的確立は天皇号とおなじく飛鳥浄御原令におくことができよう。

⑬「天皇」も「日本」も対中国外交の上に成立する対外的漢字表記としてのものであり、国内の呼称は、スメラミコト(オオキミ)・ヤマトであった。 以上のような流れで説明されています。

⑭しかし天皇の称号でも日本国号の始まりについても、それとセットとしてあるべき「年号」についての議論が見えない、これが最大の問題ともいえましょう。

◆冨谷先生の日本国国号の成立についての説明への疑問(その1)

まず、⑭に述べた「年号」の問題です。何といっても、「天皇という称号」、「日本という国号」に続いて、「年号」というキーワードが何故出てこないのか、が、この冨谷先生の日本古代史についての問題点の捉え方、に基本的な欠陥があると思われるのです。『日本書紀』には大化・白雉・朱鳥などの年号が切れ切れに記載されていて、大宝の年号になって初めて年号が制定される「建元」の詔勅がだされ、以後の年号は「改元」されながら現在の令和にまで続いているのです。

『日本書紀』の編集時に、倭奴国の末裔大委国の年号「九州年号」のいくつかが、大和朝廷の歴史の装飾のために嵌め込まれたという仮説があります。15世紀の李氏朝鮮で編集された『海東諸国記』に記載されている倭国の年号や『二中暦』他の国内史料により、「九州年号」が実在したのは確実と思われるのですが、そこに足を踏み込むことを冨谷氏は賢明にも?避けたのでしょう。東京学派組も「九州年号」を無視しているので、京都学派も無視しても文句は言われない」と思ってのことでしょう。

次に①に述べた冨谷先生が引用される『史書』の選択に関する疑問です。この「倭から日本」問題について、冨谷先生は『史記正義』から二つ、それに『旧唐書』からおなじみの東夷伝の記事と『新唐書』東夷伝の記事を紹介しています。

しかし、国内史料『日本書紀』に見える百済系史料からの引用文に多くの「日本国天皇」関係の記事があるのです。その史料が『日本書紀』のみに残っている秩文という理由から史料として使うにはためらいがあったのか、津田左右吉博士の「書紀編集者による書き変え」説によるものかわからないのですが、「天皇の称号の始まり」では、多くの百済系史料を引用されているのに、この「日本国号の始まり」では引用されないのは解せません。これらについて「何故引用できないのか」という冨谷見解を入れることは、読者に対してなされてしかるべきかと思われるのですが。

しかも、冨谷先生が引用されている『新唐書』の記事ですが、そこでは咸享元年(670)年に倭国から使者が来たこと、”のち”に「倭」という名を悪み「日本」に代えたとありますが、その変えた”のち”の年次までは特定できていません。

史書『冊府元亀』にも同様の記事があるのですが、そこには“日本国は倭国の別種なり”と断じていて、日本列島に二つの政治勢力があることを明記しているので、引用を避けたと思われるのですが当方の僻みでしょうか。

ところで、隣国の史書『三国史記』「新羅本記」には「日本国」についての次の記事があるのは、古代史の世界では知られていることです。

*文武王十年(670)12月 倭国が国号を日本と改めた。

*考昭王七年(698)3月 日本国から使者が来た。崇礼殿で引見した。

冨谷先生が『新唐書』の咸享元年(670)の記事を挙げているのは、一種の不在証明アリバイ工作かな、とも思われるのです。つまり、この記事は、「670年に高麗を平らげたことを賀す使者の到来」の記事であり、それに続く「のち、稍く夏音を習い、・・・更らためて日本と号す」とあるのです。

つまり、咸享元年の「何年かあと」に国号変更があったことを示している、ということを言いたいための『三国史記』の記事の無視、『新唐書』の記事の引用、ではないかという疑いです。

『冊府元亀』は1013年完成の中国の史書、『三国史記』は朝鮮の史書で1145年の完成です。後者は倭国からの国号変更を伝えてきたことを記していて、中国史書の記事とは独立した記事であり、事実が記されているとみてよいでしょう。

これを誤記誤伝として退けるわけにもいかず、これらの史料は、自説、国号変更天武期説に不利なので隠したのでしょうか。それとも、『冊府元亀』や『三国史記』の史料批判の結果、史料として使えないという結論に至ったのでしょうか。後者であれば、堂々とその所論を述べればよいのにと思います。

●冨谷先生の日本国国号の成立についての説明への疑問(その2)

この本の最終章「日本の国号」の成立の時期、について検討の結果、日本と言う国号に代わったのは養老公式令が発布された757年の頃というのはほぼ間違いない、という冨谷先生の結論になりました。

そうなると、大きな問題が浮上するのです。670年に新羅に国号変更を告げた国はどこの国なのか、ということです。

670年というのは、天智天皇が称制をやめて2年後、という時期になるのです。その時期には唐軍代表として郭務悰もわが国に来ていて、筑紫に滞在していますが、天智天皇に会ったという記録はありません。

この時期に隣国に使者を送れた国は何処なのか、という問題が新たに生じるのです。もし天智天皇が送れたのであれば、『日本書紀』に堂々と掲載されてしかるべき事柄でしょう。

冨谷先生が国号「日本」の始まりについての章の始めに上げている『旧唐書』の国名変更についての記事には、「日本は旧と小国なり。倭国の地を併せるなり」とあります。そもそも『旧唐書』には東夷伝には、「倭国」と「日本」の二つの国が並置されているのですが、冨谷先生はその事実を認めたくないのか、隠しているようにも思われるのです。

これは白村江以前の政治状況を記す『隋書』について、冨谷先生は「当時の日本列島の情勢を正しく記録していない」として、殆ど史料としての検討を避けられました。しかし、その『隋書』の記事をそのまま受け取りますと、「俀国」とは別に「倭国」と記述されている国が日本列島に存在していたようにとれるのです。

『隋書』にある、「多利思北孤王」の「俀国」と、それまで中国の史書に時に記載されている日本列島の東に在った「倭種の国」、『隋書』本紀(大業六年 610)に「朝貢があった」と出ている「倭国」が『旧唐書』が伝える八世紀当時の中国の認識の「倭国」と「日本」であるというのが論理的に判断できるのです。

その『隋書』の記述を引き継いでいると思われる『旧唐書』の記事についても、冨谷先生は不信感を持っておられるようです。この『旧唐書』東夷伝について、この冨谷さんの本に見えるのは、「百済禰軍墓誌にみえる「日本余噍」の件で『旧唐書』についての見解の中の次の文章です。

【ここにみえる「日本」が国名、否、正式国名でなくても倭を示す語であれば、「倭」に代わる「日本」という名称が中国側に定着していたことになる。とすれば、702年の遣唐使の国名変更の提言はどう考えるべきか、また『唐書』の倭と日本にかんする必ずしも明瞭でない「日本」の語は、八世紀になっても唐側の認識不足を巧くまずして表している。これらの事柄は、「日本」という国号が、遣唐使によりはじめて唐に伝えられ、その後、唐で定着するまでに時間を要したということを示唆していると考えられる】(p198)

ここには『唐書』とあり、「新・旧」ともになのか、どちらかを指すのか不明ですが、この本に先立って公にされた論文「漢籍と錯誤」の中では『旧唐書』について次のように言及されています。

【『旧唐書』に、倭国と日本とが別国として記され、『日本書紀』の第一回の遣唐使は倭国伝に、第七回の遣唐使は日本伝に記載されている。『旧唐書』の編纂者には倭と日本が同じ国という確たる認識がなかったのだ】と。冨谷先生は、『旧唐書』の認識が間違っているとします。その先生の、日本は一つの国であったという確固たる信念が、中国史書の記事の評価の基準になっている、そのことがよくうかがえる文章です。

しかしながら、中国の史書『隋書』『旧唐書』『新唐書』をそのまま読んでいけば、『隋書』が記す俀国(大委国)が百済義勇軍の主体であったと思われます。その大委国が、唐の代表郭務悰の了解の元に「日本」と国名を改めた。その後、大海人皇子という人物が、唐の代表郭務悰の了解も得たものとおもわれるのですが、壬申の乱を経て、「倭種の国(大和)」の大王となり、「日本」を併合し、「新日本」の初代の天皇になった、というストーリーに行きつくのですが。

●冨谷先生の日本国国号の成立についての説明への疑問(その3)

冨谷先生は百済禰軍墓碑銘に「日本の余噍が扶桑に逃れた」とあることについて。つぎのように述べます。

【扶桑は日本列島をイメージしているといってよいとすれば、「日本の残党が誅殺を逃れようとして扶桑にいく」という文脈において、「扶桑」は、中国から東の海の向こうの地域、ここでは日本列島をイメージしているといってよい。とすれば、「日本の残党が誅殺を逃れようとして扶桑にいく」とかかれていることから「日本」は「扶桑」ではなく、中国から観た同じ東方、つまり滅ぼされた「百済」を指していると考えるのが自然であろう】(「日本」と「扶桑」が同じところを意味して、文脈に奇妙さが生じる)(p194)

そのような解釈から、次の様に結論されます。【以上の諸点から、禰軍墓誌に見られる「日本」は倭の国号はもとより、倭に代わる名称とみなすことはできない。つまり、670年代には、まだ「日本」という国号が成立していなかったということを実証する資料と言うことになろう】と。(p198)

冨谷先生は禰軍墓誌の文章の中の対語と思われるところを拾い出すのに集中し、「日本余噍」を百済の残党というように持っています。これは、東野治之氏が岩波書店の月間『図書』にて、禰軍墓誌の「日本余噍」について、墓誌の文章の「対句」を検討し、扶桑は百済など半島内部の地域説とされいるのと同様に見えます。

しかし、それまでの中国史書には見えない、「扶桑」についての情報が記載されている、『梁書』は禰軍の生存時、つまり同時代の史書です。そこに記載されている「扶桑」を意識しない、墓誌作成者とは思われないのです

(注:この冨谷先生の「百済禰軍墓誌」についての見解は、切れ切れに引用していますが、興味ある方もいらっしゃるかとおもいますので、全文を参考資料として巻末に上げておきます。)

。

この「扶桑」についての冨谷氏の結論には、当時の中国人の「扶桑」の認識について基本的な誤りがあると指摘しなければならないでしょう。正史『梁書』は、姚思廉が父姚察の遺志をついで、629年に完成しています。中国の歴史書で「扶桑」について詳しく述べているのはこの『梁書』以外にはないと言ってよいのです。

当時の中国人の「扶桑」についての知識は『梁書』にある「扶桑」の記事から得たものと言っても過言ではないのです。百済弥軍が死亡したのは678年です。同時代に正史とされた史料なのです。墓誌作成者も当然「扶桑」のイメージは正史『梁書』から得たと思って間違いないでしょう。

「扶桑」は『梁書』がいうところの、倭国よりもっと東の倭種の住む地域で、仏教が伝わっていた地域、であれば、それはのちの『旧唐書』が伝を建てている「近畿地方」と見るのが論理的帰結でしょう。

『梁書』によれば、扶桑国は“大漢国の東、二万余里、中国の東方にある“(扶桑在大漢國東二萬餘里、地在中国之東)とあります。

『魏志』によれば、中國の版図の東端の帯方郡から邪馬壹国まで一万二千余里ですから、魏志の里(一里=80米弱)が扶桑国でも用いられていたのであれば、扶桑国は邪馬壹国から八千里(約640キロ弱)となります。博多~新大阪間の新幹線の距離程では622kmですから。扶桑国の位置は関西地方に一致するのですが?

冨谷氏はこの本の中で『梁書』の記事をいくつも引用・参照していますが、この「扶桑」に限って引用するのを避けているのは解せないのです。禰軍墓誌の文章の中の対語と思われるところを拾い出すのに集中し、日本の余噍を百済の残党というように持っていくなど、論語読みの論語知らず、を地で行っているような感じです。

冨谷先生のように、三世紀の昔からヤマトが日本列島を一元的に支配していた、と信じるシナノロジストには驚天動地の結論かもしれませんが。しかし、この『漢倭奴国王から日本国天皇』の論述を、故古田武彦氏の論述を参考にしつつ、常識と理性で丁寧に追ってきた結果なのです。

◆おわりにあたって

冨谷先生は、「終わりにあたって」という文章で、この著書について振り返り、「倭国」という中国側の名付けた国名を「ヤマト」と和訓してきたことや、「大王」という中華帝国に従属する称号を嫌って「天皇」という称号にした、ということについて、いろいろとご自分の考えを述べられています。

しかし、「倭国=委国」でありその発音は「ゐ/い国」であった筈、という説については徹頭徹尾読者には知らせていず、邪馬台国の壹に「たい」と振り仮名して、「壹は臺の間違い」ということを言外に告げている、古田武彦批判の本なのです。

東京学派?の定説「奴国=な国」説を廃して「ど国」読みを呈示できたことが唯一の「京都学派」としての戦果かもしれません。しかし、その説の底の浅さも、素人中国学学徒?の反論、“和音の「ド/ト」に「奴」を使ってしまうと、和音の「ヌ」に当てる漢字がなくなる”という中学生にでもわかる筈の道理に再反論できるのでしょうか?

この本が、京都大学の「京都学派」の中国学が到達できた最高のレベルのもの、とは思いたくない、というのがこの5か月取り組んできた、素人中国学学徒の、ワークを終えての感想です。

今回のテーマ「天皇の称号と国号日本の起源」について、冨谷氏の大和王朝一元史観では真実にたどり着くことができないことがよく分かる本ではあります。今回の冨谷先生の論述には「古田武彦」は全く顔を見せていませんし、「邪馬壹国」は変なお面をかぶせられて描かれています。

「天皇の称号」「国号日本」の誕生を論じるのに、冨谷先生のように、三世紀の昔からヤマトが日本列島を一元的に支配していた、と信じるシナノロジストには解明不能であることが良くわかる本でした。

「九州にも王朝が7世紀末まで存在した」というのは、冨谷先生にはとても信じたくない驚天動地の説でしょう。しかし、この『漢倭奴国王から日本国天皇』の論述を、故古田武彦氏の論述を参考にしつつ、常識と理性で丁寧に追ってきた結果、「九州王朝」の存在を前提にしないと解けない「漢倭奴国王から日本国天皇へ」の歴史だったのです。

今回のような論述が世の中に「京都学派」としての古代史叙述として、教科書の正しからざるところをただす、という形で出てきています。しかし、今回このセミナーで、小生がいくらわめきたてても冨谷先生は何の痛痒も感じないでしょう。

わたしたち、古田武彦先生が世の中に衝撃を与えた「臺でなく壹なのだ」が忘れ去られないように、世の中に、それこそ正しい我が国の歴史を広めるために、何らかの行動が必要と思われるのです。 現在でも、たくさんの古田先生がまいた種が全国に根付いています。

この種を立ち枯れさせないように、全国の志を同じくする人々が小異は置いて 大同するための中核組織が必要ではないか、と切に思われます。自説に固執することなく、邪馬壹国歴史学の確立を目指す組織が今こそ

望まれていると思います。、このような似非正学による歪な歴史叙述に対して我々の意見を出版物やネットで広める力を付けなければならないと思います。

槍玉その66 冨谷至『漢倭奴国王から日本国天皇へ』の批評 おわり

参考資料(1)

京大人文研東方学叢書 刊行にあたって 第一期世話人 冨谷 至

京都大学人文科学研究所、通称「人文研」は、現在東方学研究部と人文学研究部の二部から成り立っている。前者の東方学研究部は、1929年、外務省のもとで中国文化研究の機関として発足した東方文化学院として始まり、当方文化研究所と改名した後、1949年に京都大学の附属研究所としての人文科学研究所東方部になり現在に至っている。

第二次世界大戦をはさんでの90年間、北白川のスパニッシュロマネスクの建物を拠点として東方部は、たゆまず着実に東方学の研究をすすめてきた。いうところの東方学とは、中国学(シノロジー)、つまり前近代中国の思想、文学、歴史、芸術、考古などであり、人文研を中心としたこの学問は、「京都の中国学」、「京都学派」と呼ばれてきたのである。今日では、中国のみならず、西アジア、朝鮮、インドなども研究対象として、総勢30人の研究者を擁し、東方学の共同利用・共同研究拠点としての役割を果たしている。

東方学研究部には、国の内外から多くの研究者が集まり共同研究と個人研究をすすめ、これまで数多くの研究成果を発表してきた。ZINBUNの名は、世界のシノロジストの知るところであり、本場中国・台湾の研究者が東方部にきて研究をおこなうということは、まさに人文研東方部が世界のトップクラスに位置することを物語っているのだ、と我々は自負している。

夜郎自大という四字熟語がある。弱小の者が自己の客観的立場を知らず、尊大に威張っている意味だが、以上のべたことは、夜郎自大そのものではないかとの誹りを受けるかもしれない。そうではないことを証明するには、我々がどういった研究をおこない、その研究レベルがいかほどのものかをひろく、一般の方に知っていただき、納得してもらう必要がある。

別に曲学阿世という熟語もある。この語の真の意味は、いい加減な小手先の学問で、世に迎合することで、その逆は、きちんとした学問を身につけて自己の考えを述べることであるが、人文研の所員は毫も曲学阿世の徒にあらずして、正学をもって対処してきたこと、正学がいかに説得力をもっているのかも、われわれは世にうったえて行かねばならない。

かかる使命を果たすために、ここに「京大人文研東方学叢書」を刊行し、今日の京都学派の」成果を一般に向けて公開することにしたい。 (平成二十八年十一月)

参考資料(2)

京都学派の古代史史観? について

冨谷先生が京都学派世話人と著書にあったので、「京都学派」に興味を持ちました。 たまたま鷲田清一氏が朝日新聞の折々の言葉というコラムで「京都学派」について『京都学派酔故伝』という本の名前をあげて、その中の京都学派の心意気みたいなところを紹介していましたので、さっそく図書館にいって読んでみました。

京都学派には「西田哲学」「内藤東洋史」「今西自然学」の三つの流れがあることを知りました。そして、内藤湖南の「実事求是」というモットーが共通に流れていることと、もう一つの特徴、お酒好きというか、酒乱的な方々も多くそれらのエピソード、など読みやすい内容でした。

考古学関係についても、樋口隆康氏が「考古学は實事求是でなくてはならない」と口癖のように言ったし、『樋口隆康 実事求是 この道』は樋口の伝記の表題であった、と『京都学派酔故伝』の著者、桜井正一郎は書いています。この本は、奈良県橿原考古学研究所長時代の発言を岩尾清治氏が「聞書」としてまとめられた本です。

しかし、他の京大関係の考古学研究者、例えば濱田耕作、梅原末治、小林行雄の先生方の名は見えません。このことについては、ネットで探して、考古学研究室のホームページの研究室の歴史のところに、次の様な説明を見つけました。

【「京都大学考古学研究室の歴史」 考古学講座は大正五年濱田耕作が設立した。我が国最初の考古学講座である。その後、梅原末治、有光教一、小林行雄、樋口隆康、小野山節、山中一郎が教授を務め、徹底した資料の観察と客観的記述にもとづく学風が築かれた。

巷間では「考古学京都学派」の用語も流布しているが、歴代教授は各々きわめて個性的で、関心事や研究方法も異なる。徹底した資料監察という「学風」が共通し、一連の研究テーマを継承・深化した「学流」はあっても、「学派」「学閥」は作らなかったと言える。】

ただもう一つの特徴、お酒好きのグループ、の方のさまざまなエピソードを読みますと、このような環境では、女性研究者は敬遠するだろうと思われました。案ずるにたがわず、この酔故伝に名前が挙がっている300名ほどの方々には、家族や外国の研究者を除いて女性の研究者名は一人もいませんでした。

ところで、湖南が唱えた「実事求是」とは、中国古典文学研究者、故吉川幸次郎に依れば“「実事」を通じて「是」を求めよ、意味を求めよ、それが正しい学問である。その反対、すなわち意味が先にあるのは正しい学問ではない。”(『儒者の言葉』より)と言うことだそうです。冨谷先生は、これを「正学」と表現されているようです。ただ気になるのは「正学」の説明での次の言葉です。

われわれは、小手先の学問で世を惑わす曲学阿世の徒ではなく、その逆、「きちんとした学問」を身につけて自己の考えを述べることである」との表現です。在野の研究者は「正学」の範疇に入らない、というように取るのは、きちんとした歴史学を学んだ、子のがない私の僻みかもしれませんが。

京都学派の東洋学の創立者ともいわれる内藤湖南の古代史史観をチェックしてみました。内藤湖南氏は、東の白鳥(九州説)西の内藤(近畿説)として著名です。

湖南の古代史の叙述の基本は、倭人伝の行路記事の解釈について、“支那の古書が方向をいうとき、東と南と相兼ね、西と北と相兼ねるのは、その常例ともいうべき」『卑弥呼考』と述べています。

戦前に京都大学文学部を卒業した著名な歴史学者三品彰英氏はその著『邪馬台国総覧』で、「湖南は原文を改定したのではなく、南を東に解し得る可能性を注意しているのである」と弁護的解説をしています。

湖南の邪馬台国近畿説はこのように、「南は東を兼ねる」ということで成り立っているのです。また、『隋書』の日出る処の天子云々の国書は、『日本書紀』にはないのに、「その語気から察するに聖徳太子が出したものであろう」と言うように、とても「実事求是」というモットーにほど遠いものです。

今回の冨谷先生の『漢倭奴国王から日本国天皇へ』という本も、きっちりこの湖南先生のはめられたタガ内に収まっています。

「師の説に、な、なずみそ」と説く古田武彦と正反対の「師の説にすっぽりと、なずんでいる」冨谷先生の論述です。むしろ「実事求是」を実行していたのは古田武彦の方でした。

参考資料(3)「禰軍墓誌」の解釈 冨谷至氏による

百済禰軍墓誌の「日本」についての解釈 冨谷至『漢倭奴国王から日本国天皇へ』より

原文(日本にかんする部分)

去顕慶五年、官軍平本蕃日、見機識変、杖剣知帰、似由余之出、如金テイ(石扁に旁は單)之入漢、聖上嘉嘆、擢以栄班、授右武衛滻川府折衝都尉、于時日本余噍、拠扶桑以逋誅、風谷遺甿、負盤桃而阻固、万騎亘野、与盖馬以驚塵、千艘横波、援原虵而縦沴

読み下し文(冨谷至氏による)

去る顕慶五年(660)、官軍の本蕃を平らぐる日、機を見、変を識〈し〉り、剣を杖つきて帰せんことを知る。由余〈ゆうよ〉の出に似て、金テイ〈きんてい〉(石扁に旁は單)の入漢の如し。聖上は嘉〈よろこ〉び嘆じ、擢〈えら〉ぶに栄班を以し、右武衛滻川〈さんせん〉府折衝都尉を授く。時に日本の余噍〈よしょう〉、扶桑に拠りて以て誅を逋〈のが〉れ、風谷の遺甿〈いぼう〉は、盤桃〈ばんとう〉を負いて阻固〈そこ〉す。万騎、野に亘〈め〉ぐり、盖馬〈がいば〉と以て塵を驚かし、千艘、波を横〈わた〉りて、原虵〈げんだ〉に援〈たよ〉りて沴〈わざわい〉を縦〈ほしいまま〉にす。

「日本の余噍」の「日本」が倭国の新たな国号をさしているとの解釈がなされ、それに異を唱える説もだされ、今日まで続いている。確かに、墓誌には「日本」と明記されている。しかし、私は、以下の諸点から禰軍墓誌のこの「日本」を倭国の新しい国名とみることには同意できない。

①この部分の行文、用語は、典拠をともなう語句を対におく行文となっている。

問題の「日本」と「風谷」は、また「日」と「風」の対語を含むのだが、「風谷」が国名はもとより地域名称とは考えられない以上、対になる「日本」を国名とみることは無理である。ただ、「風谷」は、高句麗を意識した五であり、それは高句麗が「山谷」に囲まれた地であるというのが当時の一般通念となっていたからとみてよい。

一方の「日本」、これは、いうまでもなく「日出処」つまり東方をさしていることは明らかであろう。ただその場合、当方の倭国を意味しているかといえば、そうではない。

「日本の余噍が扶桑に拠って誅をのがれる」という文脈において、「扶桑」は、中国から東の海の向こうの地域、ここでは日本列島をイメージしていると言ってよい。とすれば、「日本の残党が誅殺を逃れようとして扶桑にいく」と書かれていることから「日本」は「扶桑」ではなく、中国から観た同じ東方、つまり滅ぼされた「百済」を指していると考えるのが自然であろう。

なお「扶桑」と対になる「盤桃」は東海にあるとされる桃の大木、転じて東方を指すが、ここで「盤桃」との二字が出てきたのは、ひとつには、「桑」の対語に「桃」をあてたこと、また「盤桃」という語が、隋煬帝の高句麗遠征の詔にも当方の絶域を意味する語として登場し、当方高句麗に縁〈ゆかり〉をもつ語だからではないだろうか。

「于時日本余噍、拠扶桑以逋誅、風谷遺甿、負盤桃而阻固」、それは「おりしも、日出の東方(日本)の残党(東方朝鮮半島の亡国百済の残党)は、海の向こう扶桑の地に逃れ、山谷後の遺民は、東北の盤桃の大木のもと、頑なに抵抗している」と私は解釈する。

②続く「万騎亘野、与盖馬以驚塵、千艘横波、援原虵而縦沴」も対語、対句であるが、野・騎馬 と海・舟が対置され、前者は東北高句麗の山野、後者は倭国を含む東の海、①の高句麗の遺甿と日本(百済)の余噍の抵抗を述べた内容である。「原虵〈げんだ〉に援〈たよ〉りて」の「原虵」こそ、倭国を指していると考えられる。我々は、かの「漢委奴国王」が蛇紐出会ったことを覚えている。

「原虵〈げんだ〉に援〈たよ〉りて沴〈わざわい〉を縦〈ほしいまま〉にす」の主語が「日本の余噍」であれば、この「日本」が「百済」を指すことは明らかである。

③「于時日本余噍」は、「去顕慶五年、官軍平本蕃日」、つまり百済の滅亡を受けて展開された文章である。「余噍」とは亡国の残党という意味であり、「日本余噍」は、そこから百済の残党であり、この個所で白村江で敗北した倭国の残党が唐突に記載されるのは、理解できない。(以下、「余噍」と『旧唐書』などに見える「百済余燼」の語と「日本余噍」との類似表現についての意見をのべているが略す)

④留意しておかなければならないことは、墓誌は中国に於て作成された、いわば中国側の史料ということである。

墓誌作成が678年の禰軍の死亡前後、遅くとも702年より前であるとすれば、そして、ここにみえる「日本」が国名、否、正式国名でなくても倭を示す語であれば、「倭」に代わる「日本」という名称が中国側に定着していたことになる。

とすれば、702年の遣唐使の国名変更の提言はどう考えるべきか、また『唐書』の倭と日本にかんする必ずしも明瞭でない「日本」の語は、八世紀になっても唐側の認識不足を巧くまずして表している。これらの事柄は、「日本」という国号が、遣唐使によりはじめて唐に伝えられ、その後、唐で定着するまでに時間を要したということを示唆していると考えられる。

以上の諸点から、禰軍墓誌にみられる「日本」は倭の国号はもとより、倭に代わる名称と見なすことはできない。つまり、670年代には、まだ「日本」という国号が成立していなかったことを実証する資料ということになる。(同書192~198頁より)

参考資料(4)セミナー会場で配布された【レジュメ】

◆はじめに この一文は、表題にあるように冨谷氏の著作に対して、「疑問の数々」について私見を述べたものである。いわゆる、「批評文」ではなく、対象の書についての内容などの紹介は、発表者の疑問に関するところのみであることをお断りしておく。

◆著者の略歴など

冨谷至〈とみや・いたる〉氏は、1952年生。京都大学東洋史学専攻、文学博士。京都大学名誉教授。中国法制史、簡牘学専門、と奥書にある。この本は京大人文研東方学叢書の第四弾として刊行されたもの。

◆この本の内容の特徴

中国学専門学者の著述、ということで期待されるかもしれない。朝鮮半島や日本に存在した木簡の論語の標識の話や、古代中国の役職についての詳しい話、また職貢図にまつわる話などは、通常の古代史本ではあまり語られることのないものである。

特徴的なこととして冨谷氏は「書かれた文章の内容の分析とは異なり、どのような用語を使用し、どのように書かれているのかに比重をおく方法が、歴史・思想の研究に極めて有効であると考え“個別用語の考証”が七世紀以後多くなる」という旨の断り書きが入っている。(123頁)つまり『隋書』などの記事が七世紀当時の国内史料の伝えるものとあまりにも異なり、理解不能・説明不能を前もって弁解しているようである。

◆疑問点について

01)金印の読みについて

冨谷氏は冒頭に教科書の読み方を紹介する。そこには「漢の委〈わ〉の奴〈な〉の国王」と三段読みにし、委に〈わ〉、奴に〈な〉とルビが振ってある。その三段読みには問題があるとし、問題点を指摘している。しかし、この三段読みについて批判した先人、稲葉君山氏や市村瓉次郎氏の業績を紹介しつつ、三段読みについての自説を述べた古田武彦氏を全く無視し、まるで自分が発見者のような書きようである。

冨谷氏は、「奴」の読みについて検討し、「な」ではなく、「ど」であるとする、と共に「委」という漢字の「読み」について細心の注意を払っているようだ。

「委」と「倭」は意味が通じると縷々説明し、教科書に「委〈わ〉」とあることについては不問であり、「委」が「わ」という読みがあったことを容認しているようである。それに加え、「委」から「倭」が生じ、意味としては共通している、ということは述べるが、「倭」の読みにも「委」と同様に「い・ゐ」という発音があったことなどこの本には全くと言ってよいほど顔をみせない。

「奴」が「ど/と」ではありえない、「ぬ」である、ということについて私見を述べる。

「ど/と」の和音が入る国名に漢字を充てる場合陳寿がどうするか、を考えてみた。「ど/と」の発音を持つ漢字は、土・度・奴・戸・都・斗・・・など多数ある。しかし和語の「ど/と」に字音漢字として「奴」を選ぶと、「ぬ」に当てられる漢字には、怒・駑・孥 のように「奴」由来の字きり残らないのである。陳寿が「奴」を選ぶ筈はない。

後金王朝創始者ヌルハチの中国史書での表記は「奴児哈斉」とあるし、冨谷氏は「匈奴」に「キョウド」とルビを付けているが、中国語での発音は「ションヌ」なのである。

最後に金印の読みとして『後漢書』という後世の史料に従い、「漢の倭奴国・王」と読む(38頁)とし、金印の印文にある「委奴」を強引に「倭奴」と読むべきと主張している。

02)景初2年か3年か

『魏志』に卑弥呼の遣使は景初二年とあるが、冨谷氏は、これは三年の間違いとされている。その原因は「伝写の誤り」とされている。それは、当時、史書を写本するのに草書体が正字とされていたため、書写されるときに間違いが生じやすかった、とされている。

しかし、「二」と「三」が草書体で似通っているから間違えやすい、ということと、その間違い易い「草書体」が公文書の「正字」になったということには、論理的に矛盾している。

冨谷氏も無理押しと思ったのか、内藤湖南他の主張する、遼東の戦火が収まった後、という説に収めている。冨谷氏は別の論考“京大人文研漢籍セミナーシリーズ『漢籍は面白い』「錯誤と漢籍」冨谷至”では「臺」と「壹」についても同様な講釈をされている。

03)邪馬臺国はヤマト国なのか

この本には、いわゆる「邪馬台国」がどこにあったのか、という問題には無言である。

『三国志』や『隋書』にも、その首都と思われる地域への行路についての記事があるのだが、それらについての言及は全くない。

これに関係すると思われる発言は、「倭国が九州にあろうとヤマト盆地にあろうと、中国にあまり重要なことではなかった」(35頁)とか、卑弥呼が親魏倭王の称号と金印、それに銅鏡百枚を受けたことについて述べ、「銅鏡のこと、さらには邪馬台国の位置については、本書の目指すところではないのでここでは論じない」(54頁)と書く。

この本のテーマ「日本の国号や天皇の起源」を論じるのに、その国がどこにあったのか、を論証せずに進めてよいのか甚だ疑問である。

冨谷氏は、倭人伝の記事を紹介するのに「邪馬壹(台)国」と原文に(台)を加えて紹介するが、そこにある「壹」に、このように 「たい」とルビを振っている。(32頁)

「たい」とルビを振っている。(32頁)

また「卑弥呼の死後、台与という血縁の少女を王に擁立し」と原典の「壹」を何の断りもなく「台」と書き変え「台与」とルビを振っている。(61頁)

つまり、『魏志』のいう邪馬壹〈いち〉国は邪馬台〈たい〉国であり、「ヤマトコク」に通じると宣言している、と取れる。これに憤慨しない古田武彦の弟子はいないと思う。

冨谷氏はまた、『日本書紀』に何故「卑弥呼」「邪馬台国」が書かれていないのか、それは「ヒメ」「ヤマト」という普通名詞であり、中国側が付けた名称を記す必要がなかったのでは、と思う。今は不思議と言っておくしかない、と述べる。(58頁)

邪馬臺国は「ヤマト国」に通じるという冨谷氏の主張のためには、「臺」が「と」と読めるか、という音韻上の問題があることは古田武彦氏が指摘しているところである。この問題をクリアーできずに、邪馬壹国を奈良ヤマトへもっていくことは、中国学学者として失格であろう。

04)倭王武は雄略天皇なのか

冨谷氏は倭の五王について、概略次のように述べる。「倭の五王が日本側でどの天皇にあたるのか、武=雄略、興=安康、済=允恭は異論が出されていない」と。(67~68頁)

異論は出ている、古田武彦説が。冨谷氏は『「邪馬台国」はなかった』を学生の頃に読んだそうである。『「邪馬台国」はなかった』に続いて出た『失われた九州王朝』で、古田武彦氏が、『宋書』に続く『南斉書』『梁書』でも武王への授号記事があり、『梁書』の場合はその授号は502年であり、雄略の没年は479年であると指摘し、中華帝国は倭王武の亡霊に授号していたことになる、倭王武は雄略に非らず、と論じているのである。

冨谷氏は本の冒頭に、「中国学」から古代の日本と中国の関係を見ていく、と広言している。中国学の立場から雄略天皇と倭王武は同一人物である、と論証してもらいたいものだ。

加えて、江田船山古墳、及び稲荷山古墳から出土した鉄剣銘から「ワカタケル」と読み取れる文があることから、雄略天皇としている。冨谷先生は銘文の解釈で「杖刀人」を「大王の親衛隊」とする。「個別言語の考証」を旨とする著者としては大きなミスであろう。

「杖刀」とは、養老令中の医疾令に、呪禁に杖刀を持ち、呪文を唱えて病災を防ぐ、との説明もあり、正倉院にも、その杖刀二口が現存しているのである。『正倉院の大刀外装』1989年小学館発行にその二口の仕様概略が記されているのである。

05)冨谷氏の倭人の能力評価について

・金印をもらったものの、その印章をどのように使うのかわかっていなかった。(29頁)

・邪馬台国において漢字が日本列島に定着していたかは、はなはだ疑問。(204頁)

・倭武の上奏文は、古典に通暁していなければ書けない。五世紀にはありえない。(91頁)

このような表現で、倭人の能力を非常に低く評価している。『魏志』や『後漢書』に見えるように倭国の使者は「大夫」と称していたし、近年北部九州中心に弥生時代の硯の出土が続出していることも冨谷氏の見方を否定する。また、『魏志』倭人伝には、一大率の任務として、伝送の文書・賜遺の物をチェックすることが書かれているように、三世紀の頃には「文書の往復」があることを無視している。

06)俀国は倭国なのか、及び 多利思北孤について

・冨谷氏は『隋書』にある「俀国」を「倭国」と全て書き変えて紹介する。(123頁)

・隋書にある第一回の遣使は日本側の記録にはないが、『隋書』が記す内容から、倭王が誰であるかはさておき倭国が派遣した正式な使いであったとしておかしくない。(124頁)

・アメ・タリシホコ・を姓・字とするのは隋の的外れの解釈である。(125頁)

・天・足彦・大王という説に異論はない。(125頁)(つまり阿輩雞彌は個人の号でなく、大王という称号としている)

・『隋書』の倭国の記事は、倭国の事情を正確に記しているとは思えない。(125頁)

冨谷氏はこのように、『隋書』の記事について自分の評価を述べているが、肝心の俀王の名「多利思北孤」を「多利思比孤」としていることについて何ら説明はない。『隋書』の記事についての冨谷氏の説明について、以下に疑問をいくつか述べる。

07)利歌彌多弗利を和哥弥多利と記すのはなぜ

冨谷氏は、倭王の太子「利歌弥多弗利」について、『翰苑』注で「和哥弥多利」とあるとし、「和哥弥多利」にしろ「利歌弥多弗利」にしろ、一般的な称号であり、特定人物をさす固有名詞ではない。(144~145頁)という。

この冨谷氏の主張には二つの問題がある。『翰苑』に「和哥弥多利」とあるのは本当か。二箇所に出ているので誤植とは思えない。もう一つは、ワカミタフリは「一般的な称号」という解釈である。 太宰府天満宮に伝わる『翰苑』写本を古田武彦氏がその実物を見て、「和」の書入れは後世のものと考証している。古田武彦『九州王朝の論理』にその「和」という朱字の書入れの部分、全体の文章の写真が掲載されている。『翰苑』原典の記事は、「太子号〈なづ〉けて哥弥多弗利」であり古田武彦の「太子の名はカミタフのリ」説を支持するものである。

08)隋書の文字なしの解釈

冨谷氏は「文字なし」を漢字なしととらえている。(96頁)しかし、この『隋書』がいう「文字」は漢民族にとっての文字「漢字」と同じく、各民族それぞれの固有文字と取るべきではあるまいか。

『隋書』には「仏教を百済から求得して文字有り」とある。仏教伝来は九州王朝に公伝され、その時期は418年の戊午年である蓋然性が高い、と指摘する中小路駿逸氏の説がある。(『古事記通信 77号』多元的古代研究会2001年9月 による)

また「文字有り」とは、「漢字有り」ではないことは自明のことではあるまいか。サンスクリット語系の文字から意訳で漢字に変換できない固有名称などは、漢字を「借音漢字」として使って仏典の漢語訳を完成させている。このように漢字を「借音文字」として使っていることを、百済から仏典を求得した倭人が、中国人のやり方を見習って、和語和文を漢字表記する道具として、いわゆる「万葉仮名」が出来し、その後、平仮名・片仮名へと発展する。その事を『隋書』は「始めて文字有り」といっているのではあるまいか。

09)冨谷氏が伝えない隋書の記事

・俀国への使者裴世清の肩書が『日本書紀』と異なること。 ・俀国の管理組織 ・俀国からではない「倭国」からの朝貢記事 ・「此後遂絶」などについては言及なし。

つまり、『日本書紀』に記述のない『隋書』の記事は、ヤマタイコク以来大和が一元的に支配していた、という信念の持ち主には、説明不能な『隋書』の内容なのではあるまいか。

10)冨谷氏の天皇称号始まりの意見

冨谷氏は、教科書には「天皇称号の始まりは天武期の頃か」とあるが、推古・天智・天武各朝の三説がある。日本国民の統合の象徴天皇号の由来がハッキリしないのは残念と言うより恥ずかしい(157頁)という。

天皇号を記している、「飛鳥池工房出土木簡」「法隆寺金堂薬師如来光背銘」「天寿国曼荼羅繡帳」「船王後墓誌」「野中寺金銅弥勒菩薩台座銘」を検討し、称号天皇の始源は天武期を遡れないという材料に使う。結局、推古・天智朝に天皇号が既に登場していたとの史料は無いとし、天皇の名称の確定は飛鳥浄御原令に落ち着くのではないだろうか、と教科書の記述と変わりない結論となっている。

大王から天皇へ、というのだが、金石文には、隅田八幡の鏡銘文に「日十大王」とあり、また、「法皇」という天皇に無関係と思われない法隆寺金堂釈迦三尊の光背銘は取り上げていない。しかも国内史料に残る朝鮮諸国史書の逸文について、検討する気配も見せていない態度は、歴史学者として不遜な態度と指摘されても仕方ないのではあるまいか。

11)冨谷氏の国号日本の起源の意見

冨谷氏は、国号が日本となっても和音呼称はヤマトであったとする。ヤマトの漢字表記は倭、大倭、日本とも表記された。701年大宝律令で国号日本が定めら、702年に遣唐使粟田真人が唐に説明したが、国内的にはいつからそうなったのか不明とする。

百済彌軍墓碑銘に「日本」が出ている。冨谷氏は、この銘文を検討してみたが、この墓誌の「日本」は、倭の国号はもとより、倭に代わる名称とみなすことはできない。冨谷氏の強引な百済禰軍墓誌解読、特に扶桑の考証のずさんさにも驚く。この墓誌は、670年代には日本と言う国号が未成立という資料である。

御宇日本国天皇の名称は689年の飛鳥浄御原令できまった、と述べる。しかし、天皇の称号の検討と同様国内史料に現われる朝鮮諸国の史料からの引用にある「日本」の記事については無視している。

特に『三国史記』新羅本記にある「文武十年(670)倭国が国号を日本と改めた」の記事を無視してよいのか。670年というと郭務悰等が筑紫に来ていた時代である。(669年と671年に郭務悰ら二千人の到来)この時期に天智が国号変更していれば『日本書紀』に特筆大書されていてもおかしくない。九州を本拠とする「大委国」の存在を無視しては解けない「日本国号の起源」の謎なのであるまいか。

◆おわりに

今回のテーマ「天皇の称号と国号日本の起源」について、冨谷氏の大和王朝一元史観では真実にたどり着くことができないことがよく分かる本ではある。

今回の冨谷氏の論述には「古田武彦」は全く顔を見せないし、「邪馬壹国」は変なお面をかぶせられて描かれている。

このような論述が世の中に「京都学派」としての古代史叙述として、教科書の正しからざるところをただす、という形で出てきている。しかし、今回このセミナーで、小生がいくらわめきたてても冨谷氏は何の痛痒も感じないであろう。

我々も、古田武彦氏が世の中に衝撃を与えた「臺でなく壹なのだ」が忘れ去られないように、例えば「邪馬壹国の歴史学の会」とでもいう中身で集まる組織が必要な時期であろう。全国で志を同じくする人々が集結し、このような歪な歴史叙述に対して我々の意見を出版物やネットで広報する手段が必要になっている、と思う。 (以上)

ホームページトップに戻る

【漢の倭奴〈ど〉国〈・王

【漢の倭奴〈ど〉国〈・王