倭王、姓は阿毎、字は多利思比孤、号は阿輩雞弥、・・・王の妻は雞弥と号す。後宮に女六七百人あり。太子を名づけて利歌弥多弗利と為す。・『隋書』東夷伝(『北史』東夷伝も同じ)

倭王の名前:阿毎(アメ;天)、字:多利思北孤(タリシヒコ:足彦)、号:阿輩雞弥(大王)、王の妻(雞弥:キミ:君)、太子(利歌弥多弗利:リカミタフリ)

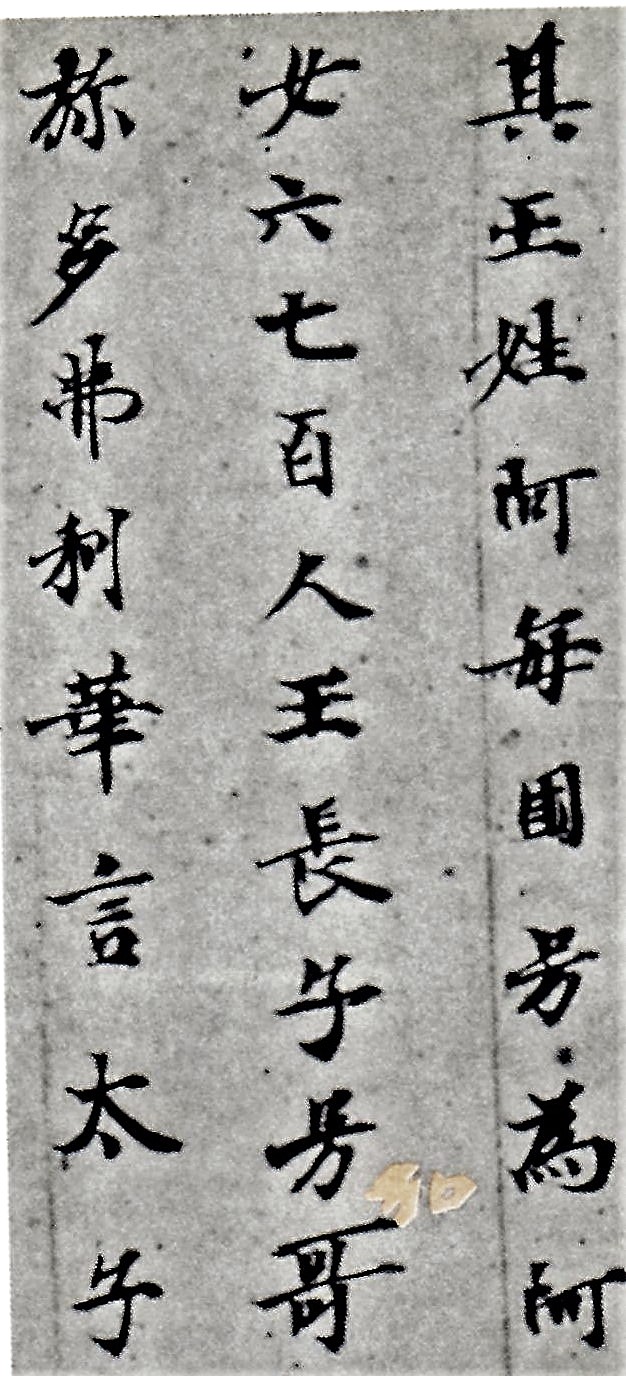

太子を名づけて「利歌弥多弗利」は、『翰苑』注では、「王長子、和哥弥多利、華では太子と言う」とあるが、「和哥(歌)弥多利」にしろ「利歌弥多弗利」にしろ、『隋書』のこの条は、倭国の一般的な称号を述べる内容であり、特定人物をさす固有名詞ではない】(p144~145)

冨谷先生の説明は、わざと意識的に間違えた、としか思えない記述です。『隋書』には「多利思北孤」とありますが、『北史』では「多利思比孤」とあり、「北」が「比」になっているのです。 なぜ『隋書』と『北史』では「北」が「比」に変わったのか、という説明が中国学学者冨谷至先生には必要と思います

しかも、この冨谷先生が引く最後の『翰苑』の記事はいささか奇妙なのです。紹介した冨谷先生の文章の中に、二箇所この「和哥弥多利〈ワカミタリ〉」と読める長子の名か出ています。誤植かと思いましたが、一つは「和哥(歌)弥多利」とわざわざ「哥(歌)」と注釈の意味でしょうか付け加えています。

“『翰苑』には「和哥弥多利」とある”、としている本には小生はお目にかかったことがありません。冨谷先生のお仲間のどなたかの『翰苑』の「和」の書き込みについての意見があって、そのことからの孫引きではないかと推察されます。ともかくこの件は、中国学専門家の著作にしてはお粗末な史料処理と言えましょう。

この『翰苑』に「和」という注があることに注目して太子「ワカミタフリ」説を発表したのは竹内理三氏(明治40年生まれ、平成9年没 東京大学史料編纂所所長)です。そして、これについて、その説の不当であることを発表したのが古田武彦氏です。

古田武彦氏の『翰苑』の問題箇所の朱字の「和」の書き込みについての意見の概略を伝えておきたいと思います。

◆『翰苑』の「和」の書き込みについて(古田武彦氏の説明の概略)

①この太宰府天満宮に残されていた『翰苑』は、かなり誤字の多い写本であり、それらの誤字について特に朱書の訂正注はなされていないこと。

②カミタフリのところに「和」という朱字で書き込みを入れたのは、原典の筆跡とは明らかに異なり、後世のこの書物の持ち主と取るのが正しい史料評価である。

③その証拠として、太宰府天満宮に残されていた『翰苑』写本原典に多数存在する「和」の筆跡と、朱色の書入れ部分の「和」の筆跡を、原典の当該部分の写真を掲載して、論じています。尚、『九州王朝の論理』明石書店2000年刊に掲載されている多数の原典写真の一部分をコピーして紹介します。

この『翰苑』の記事は「太子号けて哥弥多弗利」ということであり、『隋書』の古田氏の解読、「太子号して利、カミタフの利」の正しさを示すものともいえましょう。