槍玉その47 『天皇の歴史01 神話から歴史へ』大津透 講談社 2011年11月刊

槍玉副題 これでよいのか東大国史学史観 批評文責 棟上寅七

目 次

はじめに・著者略歴・最初の感想・文字に書かれて歴史になる・本のあらすじ

(一)卑弥呼以前の歴史

『三国志』以前・『後漢書』の倭奴国(志賀島の金印)について・稲葉君山の漢倭奴国王印考・極南界とは・寅七と古田武彦氏

(二)『三国志魏志』と我が国の歴史

倭人伝解釈の歴史・狗邪韓国と任那・卑弥呼は国王か・「邪馬台国」問題・大津教授の九州説の説明・卑弥呼は纏向にいたのか・近畿説の狗奴国の位置は・「邪馬台国」行路記事・三角縁神獣鏡・繰り上がる弥生時代・三角縁神獣鏡は卑弥呼の鏡に非ず・佐伯有清氏の見解・銅鐸について・古代の男女政権・卑弥呼の鬼道とは・ヤマタイコクの読み方と纏向遺跡・「壹」と「台」・森浩一氏の「壹と臺」論・大津教授の邪馬台国論の破綻・箸墓と卑弥呼の朝日新聞記事の検討・ところで邪馬壹国とは・倭人伝の「里」の問題・卑弥呼の墓の大きさと冢・三種の神器

(三)金石文と我が国の歴史

七枝刀問題・百済記の貴国と沙至比垝・高句麗好太王碑文・稲荷山鉄剣銘

(四)『宋書』と我が国の歴史

倭の五王・安本美典氏の倭の五王説・古代天皇在位十年説・正解は・倭王武の上奏文の評価・倭王武=雄略=ワカタケル説の破綻・平西将軍問題

(五)『日本書紀』・『古事記』の伝える天皇

大津教授の『記紀』批判・神武東征伝承・マヘツキミ論・景行紀のマヘツキミ・継体天皇の問題・仏教受容の歴史

(六)『隋書』と我が国の歴史

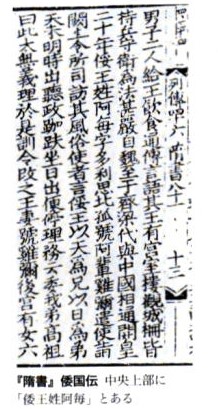

俀国伝とは・大津教授の理解は・阿毎多利思北孤問題・阿輩雞彌と阿輩台と河内直の三題噺・裴世清問題・兄弟政治について・国書問題・冠位十二階問題・遂に絶つとは

(七)『旧唐書』と我が国の歴史

中国との通交記事一覧・高校教科書では・学習指導要綱では・王子と礼を争ったのは誰か・泰山封禅の儀に参加したのは誰か・大津教授が言う第一次遣唐使とは・倭国と日本国・蝦夷国遣使・百済救援の戦いとその意図・敗戦戦後処理・天智(称制)の甲子の宣・天智の防衛策・大化改新と乙巳の変・郡評問題・壬申の乱

(八)天皇号・日本国号成立問題

万葉集解釈について・天皇号成立について・日本国号について・元号開始と中断問題・天皇を神とする思想

(九)おわりに 大津教授が語らないこと

(十)真の天皇の歴史

はじめに

★ 著者略歴

大津透氏の略歴は『天皇の歴史01』のブックカバーに次のように記載されています。

【1960年生まれ。東京大学大学院修士課程修了。山梨大学助教授を経て、現在、東京大学教授。専攻は日本古代史、唐代史。 主な著書に『古代の天皇制』『日本古代史を学ぶ』(岩波書店)、『日本の歴史06巻 道長と宮廷社会』(講談社)など。本シリーズ編集委員。】

Wikipediaによりますと、武蔵中・高卆、1983年東京大学文学部卒(国史学専攻)とありますので、常に東大入学者数トップクラスの名門武蔵高から現役入学し留年することなく、極めてスムースに国史学の泰斗の地位を占められ方のようです。

★最初の感想

この本を読んでまず感じたのは、「通説に凝り固まって、問題があるところは他人の説を紹介する、それを肯定的に行うかどうかで婉曲的に方向づけを行う、たまには独断的に裁断し、手に余ることは無視する」という本だなあ、ということでした。これを批判するとすれば、縄文晩期から八世紀までのわが国の歴史全部を掘り返さなければならない、これは大変だなあ、ということでした。

このホーム頁を開いて7年足らずですが、古田武彦私設応援団の立場から勉強させていただき、槍玉にあがって頂いた方も40人を越します。古田武彦著の書物・論文なども脳内に収まらないくらいになっています。何とかなるだろう、と騎虎の勢いで始めました。ただでさえ、小難しい古代文献解釈などが多い批評文ですが、最後まで目を通して頂ければ幸いです。

読み易さのために、大津教授の著書の引用箇所を赤字で、古田武彦先生の著書からの直接引用箇所を青字で表しました。

さて、大津教授の大先輩の井上光貞氏に『日本の歴史I 神話から歴史へ』中公文庫という著述があります。旧石器時代からの日本の歴史を叙述しています。今回は出版社の企画によって『天皇の歴史』となったものでしょうが、大津教授がこの井上先輩の本を意識されて独自色を出されようと努力されたことと思われます。

天皇の統治組織として、これの氏姓制度・王権の象徴レガリア・即位儀礼などに重点を置かれた叙述になっています。しかし、史料の検討が不十分なまま、次のステップ、王権・レガリア・即位儀礼などに進まれますので大津教授の「天皇の歴史」はおかしくなっているようです。

『魏志』倭人伝では、考古学的整合性はゼロなのに卑弥呼は纏向に居たと断定、『宋書』では、雄略の即位時には倭王武はまだ即位していないのに、武=雄略とする、『隋書』では、多利思北孤には合う天皇がいないので適当にごまかしてみたものの全く説明不能状態、『旧唐書』では、倭国と日本国の区別を無視する、というように、全くお粗末な史料批判の上での大津教授の『天皇の歴史 神話から歴史へ』の叙述です。

これでは天皇が可哀想です。『いつわりの大津史学』とでも言いたい気持ちとなり、主として史料批判の立場から一介の素人古代史好きが現職東大教授の著述に挑んでみることにしました。 ともかく、中学生とはいかぬまでも高校生には理解できる程度に噛み砕いて、なおかつ、大津教授の手の込んだ目くらまし的論議にも反論していくには、こちらも史資料の読み込みが必要で、結果的に1年ちかく時間がかかってしまいました。

「日本の歴史」では、普通「縄文時代」あたりから入って、渡来人が来て稲作が広まり「弥生時代」になって国家が出来始める、というように書いています。しかし、この大津透教授の本には縄文時代の話は全く出てきません。

「天皇」というと大層な位のようですが、まだ石を加工した道具を使って生活していた縄文時代でも、やはりその地域のリーダー「地域の天皇さん」はいたのではないでしょうか? 日本列島各地の巨木文化遺跡の発掘状況や、火焔土器に代表される「縄文時代」の技術レベルを、インターネットでも容易に見ることができます。

この本では、「王権」とか「レガリア」・「三種の神器」などについても詳しく書かれます。その三種の神器の一つ「勾玉」は縄文時代から宝物とされていたものと思われるのですが、それらについては殆んど述べられませんし、弥生時代の宝器「銅鐸」については全く触れません。その上で、大津教授は「歴史は文字で書かれた史料によるべき」とおっしゃいます。

しかし、無文字時代に残された文字以外の資料から、当時のリーダー(天皇の祖先)像を描くことも、歴史家の務めと思うのですが、大津教授はそうは思われないようです。

★文字に書かれて歴史になる?

大津教授は、「文字に書かれて歴史になる」と次のように言われます。

【『古事記』や『日本書紀』のもとになった史料は津田左右吉が明らかにしたように、六世紀前半に「帝紀」と「旧辞」として文字にまとめられたものと考えられ、それ以前には文字による記録はなく、たとえば『日本書紀』が記す三世紀の伝承にしても数百年ののちに文字にされたもので信頼性に乏しい。歴史学はより信頼のおける史料にもとづいて史実を再構築するのが原則である。】 (p38)

このように、”記紀の伝承は六世紀の史官によって文字化され信頼性に乏しい”、と一刀の下に切り捨てます。日本書紀に出てくる「数多くの一書」に曰く、とか「日本旧記」からの引用書自体も同様とされる先輩津田説に全面的に従っているようです。

そして、【一番信頼がおけるのは同じ時代に記録された文章であり、文書や記録は存在しないので、ここでは金石文とよばれる石碑や金属器に刻まれた銘文である。

高句麗が建てた五世紀初頭の好太王碑文や埼玉古墳群の稲荷山古墳鉄剣銘(四七一年)がこの時代の歴史を描く第一次史料である。 とはいえきわめて断片的なものである。

そこで次によるべきは、当時文字による記録を作成していた中国の史料である。(中略) したがって『三国志』魏志東夷伝倭人条に記される「卑弥呼」、『宋書』倭国伝にみえる「武王」など五王によって日本の歴史は始まる。 】(p39)と続けられます。

私は大津教授の「文字があって歴史が始まる」というこの意見を読んで、へ~そうなんだ、文字がなかったアメリカインディアンやアフリカの文字を持てなかった人たちには歴史は語れないのかなあ、などと疑問が浮かびました。

しかし、ざっと読んだところでは、大津教授は「文字に書かれた史料」の判断基準が理性ではなく別の判断基準で取捨選択されているような気もしました。例えば「那須国造碑文」という金石文は全く取り上げられません。このような大津教授の史資料の取り上げ方を中心にして、この『天皇の歴史01 神話から歴史へ』をみていきたいと思います。

大津透教授の本の、わが国の古代史のストーリーはどうやら次のようなものの様です。日本の最高学府の国史学の最高峰の現役教授がお書きになった四〇〇頁に近い大部の著書を、四〇〇字足らずに圧縮してしまって申し訳ありませんが、この論議を読んでいただく読者の便宜のために、まず書き上げてみます。

★『天皇の歴史01 神話から歴史へ』という大津透教授の本のあらすじ

① 三世紀の『魏志』倭人伝と三角縁神獣鏡の分布関係から、卑弥呼は纏向にいたとわかる。九州説は成り立たない。しかし、卑弥呼の前後の即位状況は世襲制ではないから、大王王権が確立されていたとは言えない。

② 四世紀の「好太王碑文」の内容から、『記・紀』の神功伝承は史実の反映と言える。

③ 五世紀の『宋書』の「倭の五王」記事から、倭国がそれまでの中国世界から離れたと言える。国内の二つの「ワカタケル」の金石文から、「治天下」というように独自の天下を作ったと言える。

④ 七世紀の『隋書』などから、煬帝の怒りで国内体制を改めたことがわかる。『日本書紀』はこのあたりの事情(「王子と礼を争う」や「第一次遣隋使派遣」など)を隠している。

⑤ 八世紀の『旧唐書』と『日本書紀』の記事から、白村江の敗戦から日本がうまくその社稷を安んじることができた事情がわかる。

ということの様です。 従いまして、それぞれの「史書」と、併せて大津教授が沢山引用される『万葉集』などの歌の解釈について検討していくことにします。

(一)卑弥呼以前の歴史

★『三国志』以前

大津先生がおっしゃるように、文字に書かれて初めて歴史史実となる、ということを信じるとしたら、じゃあ、卑弥呼が活躍する三世紀の前には、日本の歴史はなかったのか、ということになります。勿論大津先生はその様なへまはなさいません。 卑弥呼が活躍する三世紀の、『三国志』魏志が書かれる前の史書にも、日本の前身の倭国や倭人が出てくることを述べられます。

じゃあ、卑弥呼の前にも日本の歴史はあるじゃないの、といいたくなりますが、待って下さいこの本は「天皇の歴史」なのです、日本の人々の歴史とは違うのですよ、と大津先生からチェックが入ることでしょう。しかし、その基礎史料の判読の信憑性の確認が決定的に重要でしょう。その基礎がしっかりしていなくていい加減な推論の上に立てられた、一見立派に見える論証も砂上の楼閣です。

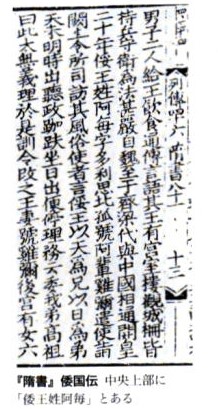

大津教授が古代史の「基礎史料」とされる、『魏志』倭人伝、『後漢書』、「好太王碑文」、「稲荷山・江田船山鉄剣銘」、『宋書』倭国伝、『隋書』俀国伝(大津教授は「倭国伝」とされます)、『旧唐書』倭国伝・日本国伝などの大津教授の解釈を読ませていただいて検討させていただきます。

ただ注意しなければならないと思いますのは、この本を通読して感じた次のことです。それは、「日本の記録で、外国の記録に合うと思われるものは事実であろう」、というのは当然としても、「外国の記録にあっても日本の記録に無いものは、日本側が都合によってそれを隠したのだ」、という態度に問題があると思われることです。外国の記録にあっても日本の記録に無いものは外国の記録の間違い、という態度に繋がっているのではないか、と思われることです。

「日本の記録で、外国の記録に合うと思われるものは事実であろう」、という大津教授の態度です。外国の記録にあっても日本の記録に無いものは外国の記録の間違い、という態度に繋がっているのではないか、と思われることです。 大津教授は三世紀以前の、卑弥呼以前の「歴史」について次のように『後漢書』の金印の話から入られます。

★後漢書の倭奴国(志賀島の金印)について

この大津教授の後漢書記事の理解について検討してみたいと思います。まず、大津教授の原文の理解が果たして正しいのか、もし誤った理解をしたら、「倭国の成り立ち方」も間違った方向へ進んでしまうでしょうから、そこのところから入りましょう。

大津教授は次のように書きます。

【(倭女王が「親魏倭王」に任じられる以前には、)『後漢書』倭伝、五七年(建武中元二年)に、”倭の奴国、貢ぎを奉りて朝賀す。使人自ら大夫と称す。倭国の極南界なり。光武、賜ふに印綬を以てす。”とあり、ここでは倭の中の一国である奴国王が冊封されたのである。

さらに、安帝一〇七年(永初元)のこととして、”倭国王帥升等、生口百六十人を献じ、請見せんことを願ふ。(中略)“とあり、ここで「倭国王」というまとまりが初めてみえるが、生口一六〇人と多いことと、「帥升等」という複数形の表記から倭の諸国の支配層からの持ち寄りであろう、実質的に初代の倭国王となったのが卑弥呼だったといえるだろう。】p41~42 要約

つまり、中国から「漢委奴国王」という金印を貰ったのは、倭人国の内の「奴国」という小国であり、倭国王というまとまりのある国家ではなかった。漢書に倭国王として出ている帥升という人物も、伊都国王とかそのような小国の王と思われ、倭国全体の王ではなかったのだ、ということでしょう。

これについての疑問を上げてみます。まず何といっても、大津教授の読み下し文です。これでは全く文章の意味が通りません。擬古文調の大津教授の文章を平たく読んで見ましょう。

「倭の奴国が貢物を持ってやってきた。使いの者は自分を大夫と名乗った。(倭の奴国は)倭国の一番南の界〈だ。ということで光武帝は印綬を賜わった。」ということになりましょう。

建武中元の記事の原文は次の通りです。 「建武中元二年倭奴国奉貢朝賀使人自称大夫倭国之極南界也光武賜以印綬」

大津教授の読み方では次の様な疑問が出てきます。

①倭奴国」は「倭の奴国」でよいのか。 ②倭国之極南界也」は「倭国の極南界なり」でよいのか。 ③「光武賜以印綬」は「なにを以って印綬をあたえたのか。

①については古来諸説があるようです。志賀島から出土した「漢委奴国王」印の「委奴国」も同様の問題を含んでいます。今は後漢書の記事の「倭奴国」の読み方について検討します。

中国の天子が夷蕃国に「漢の倭の奴国」というように、三段読みをするような国へ印綬を与えた例があるのか。つまり、倭国の中の奴国という、間接的な支配権がある小国に直接印綬を与えるものだろうか?

これは例えて言うと、旧幕体制時に幕府が陪臣に直接領地の支配権を与えるようなもので、理解するのが難しい。やはり、ここは、漢帝国が自分の庇護下にあることと支配権を認めることを示した印綬渡し、と考える方が合理的解釈と思われます。

つまり、「漢の倭奴国」に印綬は授けられたということでしょう。 そうすると「倭奴国」とは何と読むのでしょうか。一世紀前後の読みについても諸説あるようです。

倭を「ヤマト」と読み、奴を「ノ」と読んで「ヤマトの国」とこじつけた江戸時代の亀井南瞑がいます。一般的に、「倭」は「ヰ」「ワ」の両説、「奴」は「ド(ト)」「ヌ(ノ)」「ナ」の三つの読み方。 この双方を組み合わせて、「イド、イヌ、イノ」などが得られています。

『魏志』にもその国名が出てくるので「伊都国」説が一般受けされるようです。 この倭奴国は、印綬下賜の半世紀後にも「倭国王」という記事が出てきていますから、この倭奴国が倭国の代表であったという理解の方が、「倭国の中の奴国」という理解よりもはるかに合理的と思います。

後の正史『隋書』にも「倭奴国」とあり、その国が乱れて歴年王がなく、卑弥呼が王となって治まった、とあります。「奴国」という小国ということではとても理解できないのです。

大津教授が主張される、この「漢の倭の奴国」という三段読みに対する問題提起は、稲葉君山(本名稲葉岩吉 陸軍大学教授)という方が1911年『漢委奴国王印考』で次の様になされています。

【一、 金印は「奴」のような小国に与えるものではない。 二、 金印を与えるのは宗主国(中心の統率国)に対してであって、その陪従者(被統率者)ではない。 三、 漢が、倭の陪従者である「奴」を認めて大国の王とし、金印を与えたとするのは、すなわち漢制に反している。】(古田武彦『失われた九州王朝』ミネルバコレクション版p23)

「王権」という問題について検討するのがこの大津教授の『天皇の歴史』でしょうから、もっとまじめに後漢書の倭国記事を検討して貰いたい。稲葉君山氏に反論していただきたいと思います。

次に「大夫」という倭奴国の管理組織長名と思われる「大夫」が書かれています。この「倭奴国」が以前より「管理組織・漢字」などの大陸文化が摂取されていたことがうかがえる記事でもあります。『天皇の歴史』と銘打って、天皇の統率組織等について述べられる大津教授が、この後漢書に現われる「大夫」について無視されるのはいかがなものでしょうか?

つぎが、②「極南界」問題です。

この極南界問題には大津教授は触れていません。しかし、印綬を与えられた「倭奴国」のありかを示すかのような記事なのです。大津教授の理解を越えた記事で、「中国史書の誤り」位の理解ではないだろうか、と僭越ながら思ってしまうのです。この問題を理解できなければ、③のなぜ、光武帝が「金印」を与えたのか、が理解できないでしょう。

倭奴国が倭国の極南界ということを文字通りに理解してみた方に豊田有恒氏がいます。SF作家として著名ですが、古代史にも造詣が深い方です。その著書の一冊に『歴史から消された邪馬台国の謎』青春出版二〇〇五年刊があります。

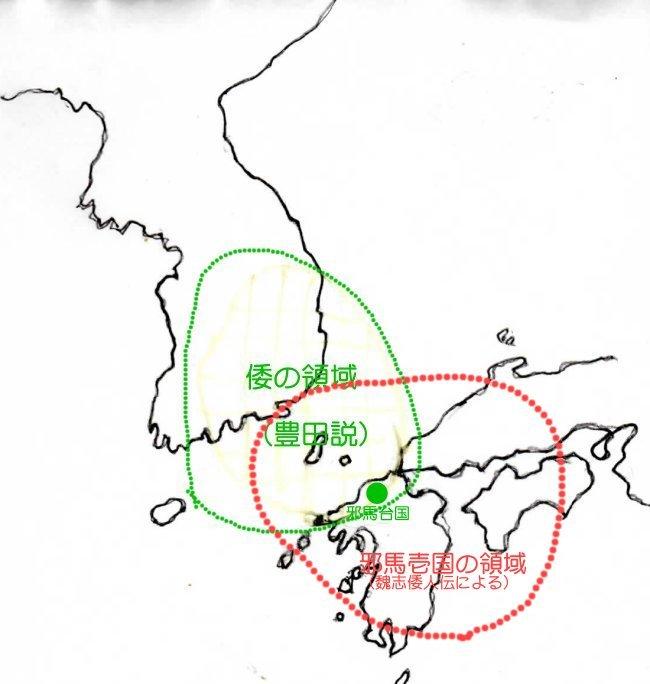

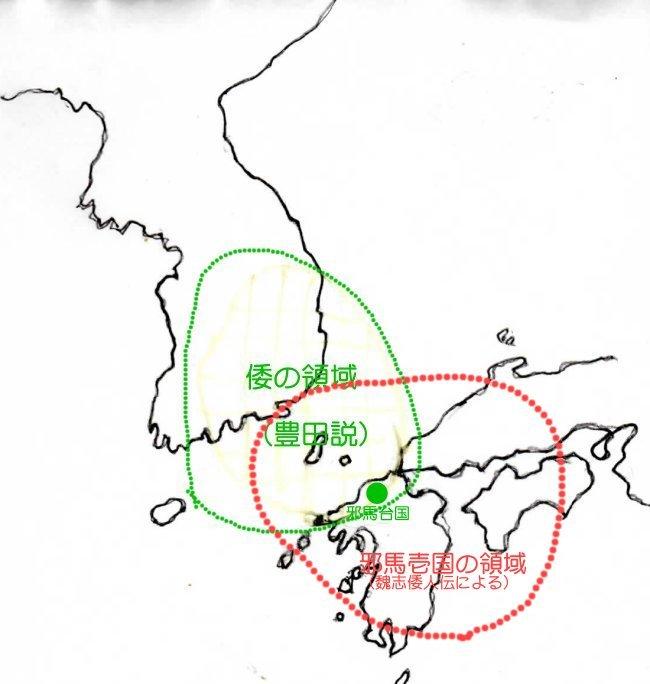

豊田氏の主張は、【漢の時代は、朝鮮半島南部と九州北部が倭人の国であった。それで倭奴国はその極南界である、という記述になった。】と云われるのです。魏の時代になると、日本列島にまで倭人の国となったので、『魏志』倭人伝の記述する三十カ国になった、というのです。

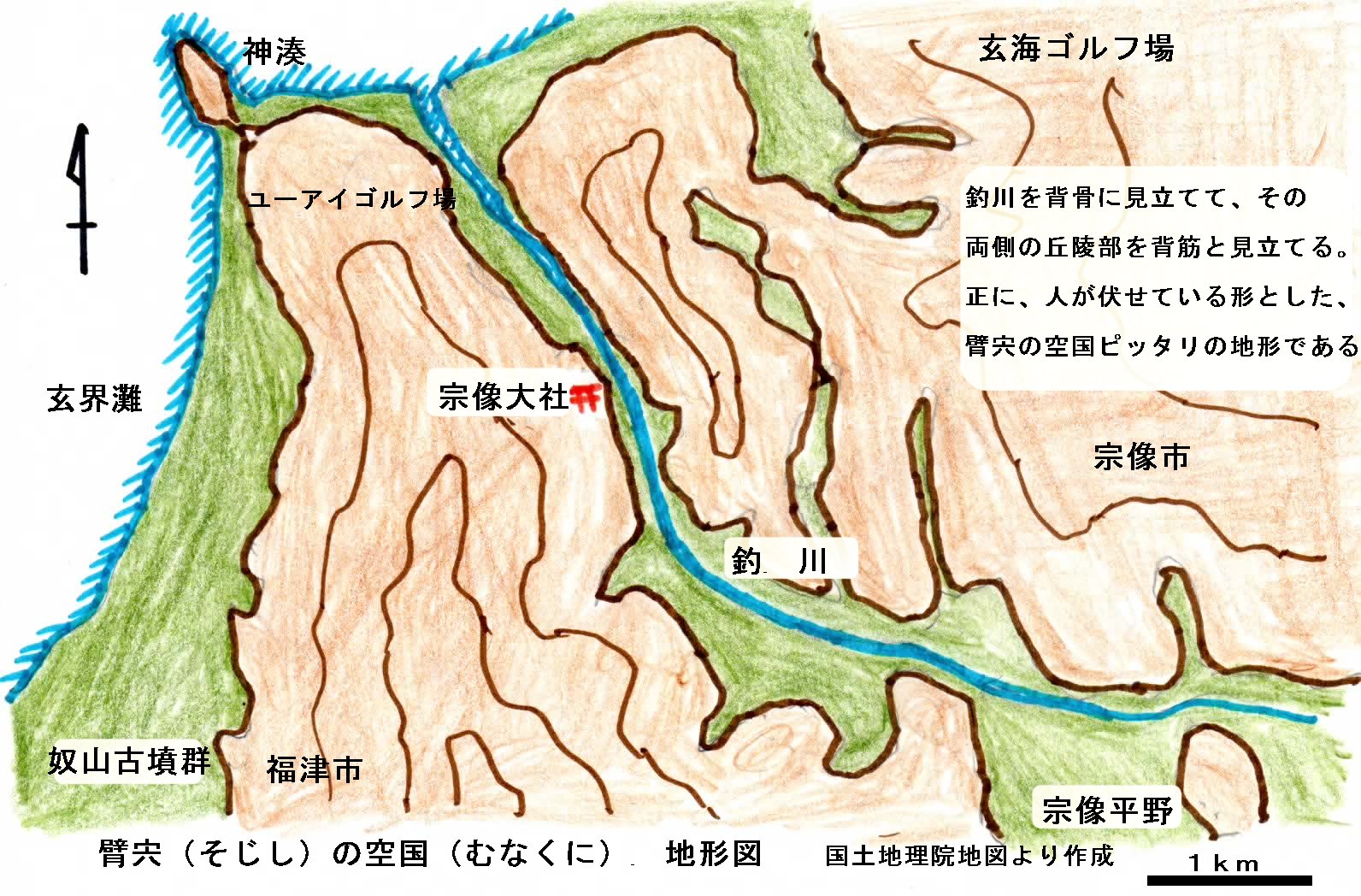

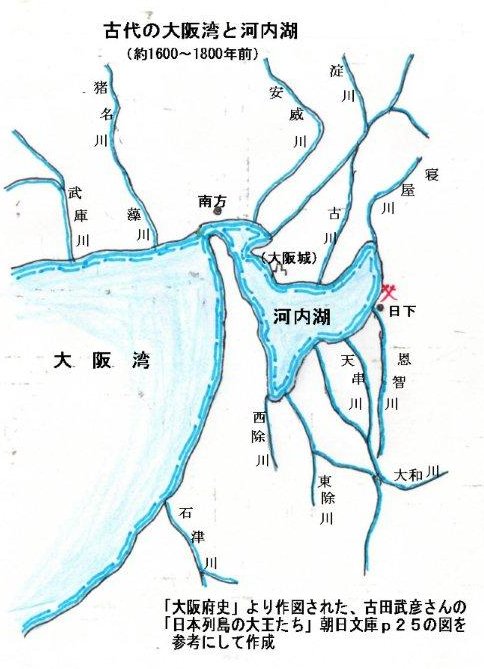

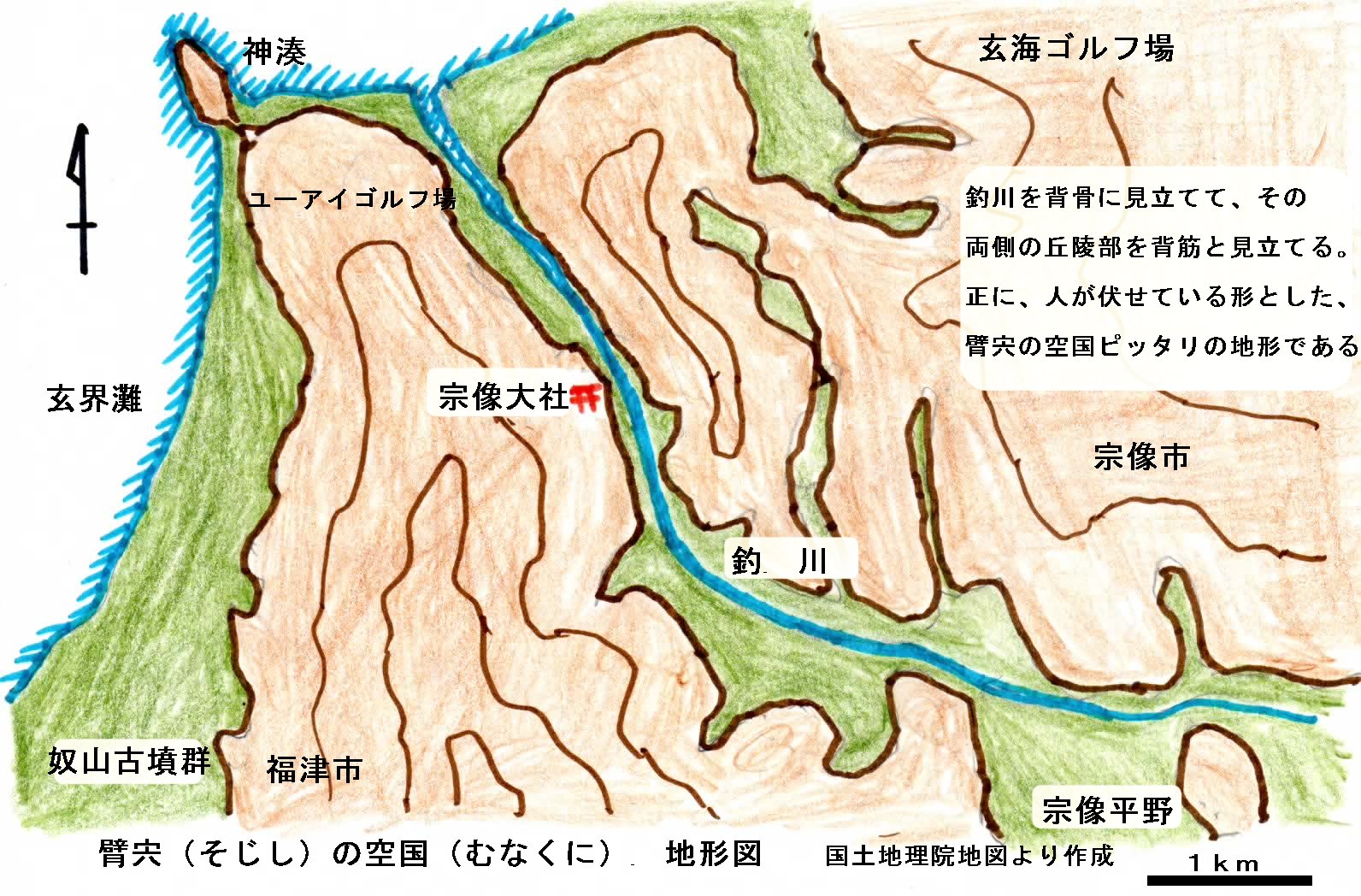

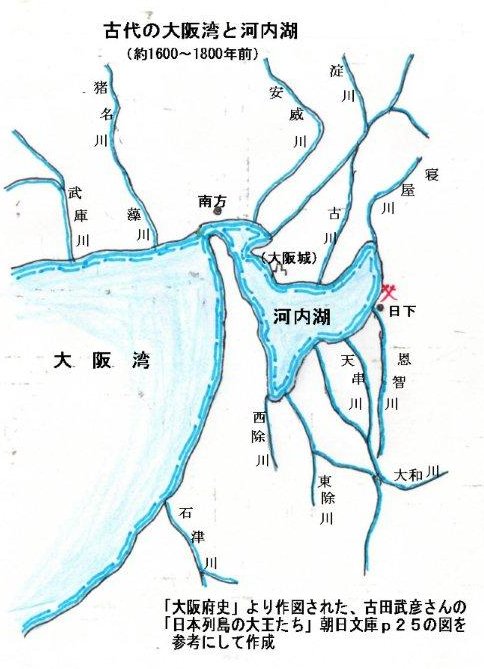

豊田有恒氏の説によると、後漢書が示す倭の領域は、右の図の緑色部分になります。

ただ残念ながら、朝鮮半島が倭人の国であったと云うのは、中国古代(禹の時代)の地理書『山海経』海内北経に、「蓋国在鉅燕南倭北。倭属燕。」という一節があることを根拠にしますが、『漢書』地理誌には紀元前一〇八年に朝鮮半島に漢が楽浪郡はじめ四つの「郡」を置いており、これは随分と無理筋です。

それも「倭奴国は倭の極南界」、つまり南の果て、という地理認識に合わせようと無理をしていることから来ていることに他なりません。大津教授も極南界問題を地理認識に合わせることは至難の業ということで関わりたくないのでしょう。文意が通らない読み下し文を掲げて平然とされています。

では、この問題は解けないのでしょうか?中国文には句読点がありません。そのこともこの記事の解読を難しくしている面があるのでしょう。③の「光武賜以印綬」は「なにを以って印綬をあたえたのか」とも関わって来ます。つまり、②と③の文章は一つの文章なのです。「倭国之極南界也光武賜以印綬」を一つの文章として読み下せば意味はすっきり通るのです。

「倭国の南界を極めるや光武賜うに印綬を以てす」(『失われた九州王朝 ミネルヴァ社コレクション版』p537)、と古田武彦氏は読まれます。 「倭国の南界を極める」という言葉がどのような意味があるのか、恐らく「南界を極めた」何らかの証拠的なものを献上したのでしょう。

古田武彦氏は、魏志倭人伝にある「裸国・黒歯国」のことではないか、と言われます。ともかく、光武帝が印綬を与える程の働きがあった、と認めたからだったのでしょう。

大津教授の読み方では、「倭奴国が朝貢したので印綬を与えた」と言うことになり、朝貢してきた国には金印をお構いなしに誰にでも与えているかのような印象です。それならそうで、中国史書でその様に金印の授与がなされていた、ということを示す必要があるのではないでしょうか?

次に安帝の107年の記事です。

大津教授は前述のように、【160人という大量の生口が贈られたこと、帥升等という複数形であることから、まだ王権の確立した国家としてのまとまりは見られない】、という考えのようです。どうしても近畿王権が成立し日本全土を統一した、ということを以て日本国家の始まりとしたいようです。

『後漢書』にもあります様に、「倭国が乱れた」時代はあったようです。『魏志』倭人伝にも元百余国とありますように、小国があって乱れていない時代があったのは間違いないでしょう。

そのまとまりが倭奴国王、倭国王というまとまりになったのでしょう、たとえ近畿地方は入っていなくても。(『漢書』「地理志」や『後漢書』には倭国以外に東鯷国、や拘奴国などがあることが書かれていますが、大津教授は天皇王権と無関係とされるのか無視されます。)

大津教授が云われるように、極東の百余国もある倭人の国の一つの小国に、このような「金印」与えるというような事例があるのか、何故与えたのか、など当然の疑問に対し、大津東大教授は答える義務があるのではないでしょうか。

ところで、上述のように、大津教授の著作を批評するのに古田武彦氏の著作を引用させてもらっています。この大津透著 『天皇の歴史01 神話から歴史へ』の批評は、これまで引用していることでお分かりのように、古田武彦氏の著作およびその真理探究精神に負うところが極めて多いことをお断りしておきます。

★棟上寅七と古田武彦氏と、について少々説明しておきます。

このホームページを当初から読んで頂いている方々にはお分かりになっていらっしゃるかもしれませんが、改めてこのホームページを開いた経緯について一言しておきたいと思います。

私、寅七は、『「邪馬台国」はなかった』が出版された辛亥の年、一九七一年当時には企業戦士の一員として海外にいまして、日本の情勢、特に、古代史の分野で、辛亥革命・ニクソンショック以上の衝撃を与える、『「邪馬台国」はなかった』がこの年に朝日新聞社から出版されたことを知る由もありませんでした。

一九七二年に帰国し、一九七三年のオイルショックで企業活動が一時混迷の時代に、角川文庫の『「邪馬台国」はなかった』に書店で出会いました。一読して一驚、その論理の組み立て方、緻密さに目の覚める思いがしました。引き続き、角川文庫 から、『失われた九州王朝』・『盗まれた神話』と立て続けに古田武彦氏の本が出版され、勤務の合間にむさぼるように読みふけったものでした。

それまでは、『或る小倉日記伝』以来のファンであった松本清張『古代史疑』や、目が不自由になりながら鋭い感覚で邪馬台国探しをされた宮崎康平『まぼろしの邪馬台国』を読んでは、やはり邪馬台国の確定は無理なのか、と思っていましたが、女王国は博多湾岸に接したところとわかり、積年のツカえが取れた感じで、これで日本の古代史の蒙昧さも晴れた、と思っていました。

それから、瞬く間に三十五年を閲して、紅顔の青年も企業戦士の役を終え、年金生活に入ることになりました。青少年時代乱読した本も読み返す時間は出来ました。古田武彦氏の一連の著作も改めて読み、その後の古代史論争はどうなったのだろう、と興味をもちました。

書店の歴史本コーナーを見てみますと、「君が代論」・「万葉集新解釈」・「多元国家論」などなど、古田武彦著の多彩な本が並んでいます。しかし驚きましたのは、たとえば、『君が代を深く考える』 古田武彦著の中で、“『「邪馬台国」はなかった』、以来、表に立った歴史学会からの批判はなく、邪馬台国の所在は『近畿説九州説両論あり』と頬被りを学会が極めこんでいる、なぜ日本の「古代史学会」は沈黙を続けるのか、”と憤慨されていたことです。

古代史関係の学会というところは、論理で諾否の判断が出来ず、都合の悪い意見は学会内で取り上げない、といういわばムラのルールを押し通すところなのだろうか。 義を見てなさざるは勇なき也、と非才をも省みず、蟷螂の斧を私なりに振るってみようか、ということで、「新しい歴史教科書(古代史)研究会」という古代史本批評の、古田武彦私設応援団会員一名のホームページを立ち上げたのが2006年春、私が70才のときでした。

以後勉強会などで古田武彦氏ご本人にもお近づきできました。古田史学会の会報にもいくつかの論文を投稿したりもしました。氏は、私、ペンネーム棟上寅七、のつたない古代史論議にも丁寧にご意見を頂いたり、二〇一一年夏『鏡王女物語』という処女作小説を原書房から私家版出版した時には、過分な推薦文を書いて頂けました。

というような次第で、この大津透教授の『天皇の歴史01 神話から歴史へ』の批判検討にあたって、古田武彦全著作を参照・引用させて頂いていることをまずもってお断りしておきます。

(二) 『三国志魏志』と我が国の歴史

さて、大津教授が文字に書かれた歴史書として一級の史料とされる、『魏志』「倭人伝」について、大津教授の考えを聞かせて頂きます。

★倭人伝解釈の歴史

大津教授は倭人伝については詳しくない、と謙遜されながらもご自分の解釈を述べられ、倭人伝の解釈の歴史についても述べられます。

流石に現職の東大教授として、白鳥庫吉(東大)の九州説、内藤湖南(京大)の近畿説などという学閥の流れなどには乗ることもせず、ご自分?の解釈を述べられているようなのです。

ここでご自分の?と?を付けましたのは、どうも大津先生のまとめ方は、大学の国史学科の大先輩佐伯有清氏の意見によく似ているようです。しかし、この本では佐伯有清氏に直接言及されてはいません。 佐伯有清氏は大津教授と同じ東大国史学科の卒業です。北大の教授をされ、東大に戻られることなく定年退官後、成城大の教授に迎えられ、沢山の古代史関係の著述をなさいまして2005年に80歳で亡くなられました。

佐伯さんの研究の一つの柱は『魏志』倭人伝について、つまり「邪馬台国」についての研究でした。邪馬台国研究史・邪馬台国論争などがその代表的なものです。享年直前に出版された『邪馬台国論争』にいたって、それまでの「東大の九州説」から「内藤湖南への復帰」を提唱されました。つまり、邪馬台国畿内説が正しい、というご自身の結論を出されたのです。

この同窓の大先輩の「邪馬台国畿内説が正しい」という意見が、大津教授がそれまでの「東大=九州説」からの決別に大きな支えになったであろうことは想像に難くありません。この本で大津さんは、邪馬台国論争には詳しくないと言われながらも、小林行雄氏の説を紹介する形で【卑弥呼は纏向に居たはず】(p44)と言えているのは、佐伯有清さんの意見の上に立ってのことでしょう。

そこで『後漢書』に戻ります。そこに出てくる「倭奴国」についての読み方については前述しました。では『三国志』魏志倭人伝に出てくる「奴国」は何と読むのでしょうか。中国人が倭人から国名を聞いて、表音文字として漢字を選んで書いたものに違いありません。

大津教授は無条件に奴国とルビを振っています。 それで本当に良いのでしょうか。

倭人伝には「奴」の様な表音文字に使われた字が沢山あります。ところが「ナ」には「那」という字が使われています。そして、「ノ」という字が入った国名が全くない、という特異点があります。

このことを数学的に証明出来ないだろうか、と検討を試みました。その結果「奴」がナでなくヌ若しくはノである確率は96%という結果を得ました。 その結果を『古田史学の会 論集古代に真実を求めて 第12集』に、「奴をどう読むか」棟上寅七 を発表しています。 クリックしてみてください。

結果は、100%でなく96%ということで、断定できないのは残念ですが、常識上の判断としては、「奴」は「ナ」でなく「ヌ」若しくは「ノ」であった、と言えると思います。

★「狗邪韓国」と任那について

ちょっと脇道にそれますが、倭人伝に「狗邪韓国」という国が出ています。大津教授はこの「狗邪韓国」について何も書かれていません。しかし、「倭人伝」には倭国の一国というように記載されています。

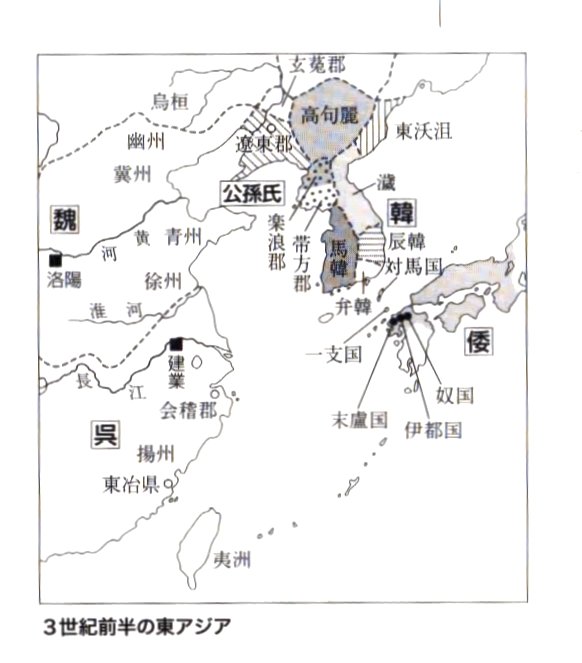

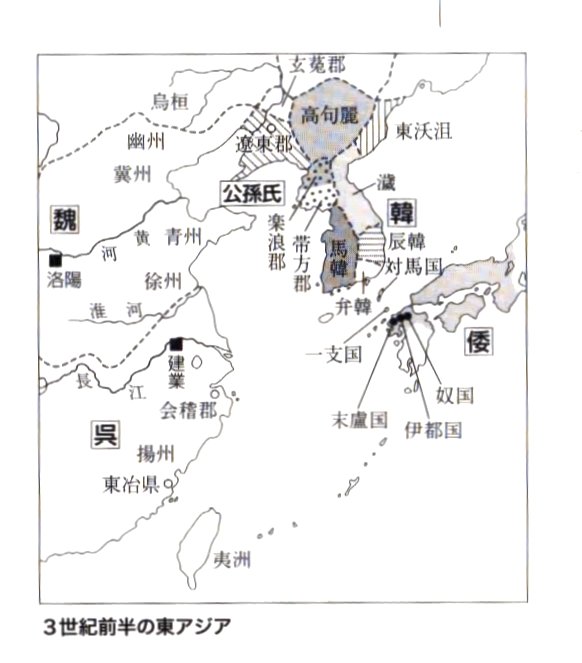

大津教授は、「三世紀前半の東アジアの地図」を掲載(p40)しています。(下図)

三世紀、「倭人伝」が記述する東アジアの状況を説明する地図に、大津教授は何故か「狗邪韓国」を抹消されています。何故なのでしょうか?

大津教授のいうように、卑弥呼の時代になって倭国が初めてまとまった、畿内にいて、その後のヤマト政権成立に関係がある、というような順序を辿った、のであれば、朝鮮半島の一部が倭国の勢力範囲であったと、と取れる「倭人伝」の記事があるということは、特筆しておいてよいのではないでしょうか。

三韓征伐・任那日本府などの戦前の皇国史観と同一視されることを嫌ったのでしょうか、用心深く「狗邪韓国」に触れていません。 ところが、【日本が一時新羅を圧服した事は事実である】p120と突如述べられ、その「事実」の内容の説明はありません。不思議です。

後に述べます、『宋書』倭の五王の授号記事の内容をみますと、倭王は、新羅など六カ国の軍事についての権利を認められています。その中には「任那」も明記されている問題について、大津教授は、次のように書きます。

【 倭隋への六国諸軍事の授号について、隋は百済について除き加羅を加えて六国として認めた。加羅と任那は同一実態なので意味なく云々】p85とか、p162に四世紀末の朝鮮半島の地図が載せられていますが(下図参照)、 地図の説明では加耶(別名任那)とあり、【 安羅は好太王碑文に「安羅戍兵」とあり倭軍の別働隊であり、安羅と倭の間には深い関係があった。】p163 とも説明されています。

『日本書紀』継体六年の任那四県割譲記事について、【これは加耶地方を百済が実力で支配下においた、ということだろう。】p197 と言われます。 これらの大津教授の任那についての言及の基には、「任那地方は我が国の支配地域であった」という認識があると思われます。しかしながら、「狗邪韓国」については一言も触れられないのは不思議です。

倭国の範囲についての『魏志東夷伝』の記事を認めたくない、ということが基本にあるのでしょうか。それを認めると、卑弥呼が纏向に居た、という説に不利になるからと推測するのは邪推でしょうか。

★卑弥呼は倭国王か

大津教授の説明はこうです。【実質的に初代の倭国王になったのが卑弥呼だったといえるだろう。なお、卑弥呼が都するところが邪馬台国という用例もあるだろうが、やはり諸国が共立したので、邪馬台国を中心とする邪馬台国連合と考えるのが正しいだろう。】(p40)とおっしゃいますが、これは倭人伝の記述とは随分と違った印象です。

例えば伊都国の説明で、「世に王あるも皆女王国に統属する」とか、「女王国以北には特に一大率を置き検察せしむ。諸国之を畏憚す。」とかの記事があります。この記述からは、「小国の連合」というイメージには程遠いと思われるのですが、大津教授はどうしても「邪馬台国連合」という緩やかな組織をイメージしたいようです。

ところで、大津教授の「邪馬台国」についての基本認識を見てみたいと思います。

【邪馬台国はどこにあったのか。いわゆる邪馬台国論争は、江戸時代以来つづいている古代史の長年の課題である。いわゆる九州説をとれば、倭国は九州を中心とする地域にすぎず、その外側に大和政権へつながる強力な畿内勢力があったことになるが、大和説をとれば当時倭国として少なくとも畿内から九州までの列島のかなりの地域の政治的なまとまりが成立し、それが大和政権へと展開することになる。

筆者の能力もあり邪馬台国論争に詳しく立ち入ることはできないが、最近の動向について簡単に紹介しておこう。 邪馬台国の位置は「魏志倭人伝」に記載があり、伊都国へ到ったあと、奴国・不弥国・投馬国につづけて以下のように記す。 南、邪馬台国に至る、女王の都する所なり、水行十日、陸行一月。(中略)七万戸。

この記述によると、北九州の伊都国などからはるか南方、九州の南の海上に邪馬台国が存在することになり、方位または距離のいずれかに誤りがあると考えざるをえない。 九州説については、榎一雄により、伊都国以降の行程は順に読むのではなく伊都国から放射状に読み、「水行ならば十日、陸行ならば一月」という説が唱えられ、九州内に納めることが可能になる。 一方大和説では、南とあるのを東の誤りだとして読みかえる。

「倭人伝」のなかに「その道里を計るに、まさに会稽・東冶の東にあるべし」「倭の地を参問するに、海中洲島の上に絶在す。あるいは絶え、あるいは連なり、周旋五千余里ばかりなり」とあり、会稽は浙江省、東冶は福建省であるから、倭はその東の海上にあり、つまり北九州から南へ琉球・台湾あたりへのびる列島だと考えていたらしい。東へ読みかえることは一定の根拠がある。 】(p42~43)

この大津教授の「倭人伝認識」は、「天皇の歴史」という観点からでしょうけれど、何か先入観があるのではないかと疑われます。「邪馬台国(原文は邪馬壹国)=日本列島の殆んどの地域」と「倭人伝」には書いてありません。朝鮮半島南端の狗邪韓国・対馬・壱岐・松浦・伊都という北部九州の地名が出てきて邪馬壹国に至る、と書いてあるのです。どこにも瀬戸内や大和三山の話もないのです。

★邪馬台国問題

「邪馬台国」と一般に言われていますが、倭人伝の原文は「邪馬壹国」なのです。大津教授はじめ古代史関係者の多くの人が「邪馬台国」と書き表すのは「ヤマト」国と読みたいからなのでしょう。

『魏志』「倭人伝」のどの版を見ても「邪馬壹国」である、と『史学雑誌78-9』 (昭和四四年)に発表されたのが古田武彦氏です。しばらくの間、古代史のシンポジウムなどで、古田武彦氏も発表者として発言の席が与えられていました。

しかし、氏の妥協のない非大和王朝一元論を煙たがる学会・ジャーナリズムによって忌避されるようになり、『東日流外三郡誌』を評価する氏の立場を、野外の考古学の論客である安本美典氏が『季刊邪馬台国』を根城に行った反古田武彦の大キャンペーンなどにより、発言の場が極めて限られてしまっているのは、古代の真実の歴史を解明する立場にとって悲しむべき現状と言えましょう。

大津教授は、「邪馬台国九州説は、倭国は九州を中心とする地域にすぎず、云々」(p42)と否定的な根拠とされている口ぶりです。しかし、その通りではないのですか。卑弥呼の国が倭人国、倭種の国々全体を統括していた、などとは一言も倭人伝には書いてありません。卑弥呼の天敵狗奴国、海を渡って東に倭種の国がある、などと書かれているのです。

本居宣長が言ったように「九州の熊襲の酋長が国王を偽僭した」、と言う方が大津教授の説よりも的を射ているのです。 おまけに、大津教授は九州説を説明するといいながら、古田武彦説については全く言及されません。

古田武彦氏の「九州説」というのは簡単に言いますと次のようにまとめらると思います。【いわゆる「邪馬台国」は博多湾岸にあった。その分派(神武)が東侵して大和王朝をたてた。その本流は筑紫を根城に「倭の五王」の王朝、多利思北孤王朝と続き、白村江の敗戦で滅びた。】と。

★卑弥呼は纏向に居たのか?

わからないのは、大津教授は何故卑弥呼の国を纏向にもって行きたいのか、ということです。

大津教授が主張されるように、【 卑弥呼はまだ「実質的に王権を確立した国王」ではないし、卑弥呼は大和王朝のだれそれという比定することには意味がない】(p56)し、

【 箸墓の被葬者が、神がかりして神意を伝え、三輪山に鎮座する大物主神の妻とされ三輪山祭祀を行う巫女であることは、前述の卑弥呼の性格と不思議に一致していて興味深い。しかしながら、卑弥呼は第七代孝霊天皇の娘(倭トトト日百襲姫)であり、政治を担当した「男弟」が第十代崇神天皇であると論じても、それほど意味があることではないだろう。】(p57)、

ということであれば、なぜ南を東に読み変えることまでして大和に持っていきたいのでしょうか。

倭国は周旋五千里の島山に依る国。気候温暖で野菜を生食する風俗。地域名称は北部九州と思われるところが多く近畿地方を示唆するものは皆無。それでも大津教授は、卑弥呼は纏向にいた、とされる小林行雄氏説に肯定的なのはなぜでしょうか?

【卑弥呼は世襲王権ではない・・・・もう少し時間が必要だろう】(p55) 結論的には【 天皇家がここに成立したとは云えず】(p55)ともおっしゃいます。卑弥呼は天皇家の系譜には繋がらない人物と断定してもおかしくないのに、何となく歯切れが悪く、倭迹迹日百襲媛命 説に引っ張られている感じです。

しかし、纏向遺跡は『記・紀』の伝える天皇の系譜と繋がっている可能性は高いと思うのですが、大津教授はそうはされずに、纏向と卑弥呼との繋がりを一生懸命探そうとされます。

【卑弥呼は天皇系譜に位置づけられるのか。大和王権の発生の地が纏向だとして卑弥呼が大和政権の初代の王であり、のちに天皇制へつながっていくといえるだろうか。天皇の歴史の始まりになるのかというのが本書にとっての課題である。

わかりやすい問いにかえれば、たとえば卑弥呼を、「記紀」の伝える天皇系譜の中に位置づけることが可能なのか、そういう試みに意味があるのか、である。】(p55) と半ばギブアップ状態となっています。

大津教授は、倭人伝が卑弥呼の死後、男王が立ち、国が乱れ、卑弥呼の宗女壹與が立って治まった、と記していることから、【明らかに「記紀」の伝える「天皇」家のような世襲王権は未成立である。王権の次元が違うことに留意すべきである。】(p55)とされます。

王権の次元が違う、とは「万世一系」的な王権を「天皇の王権としてあるべき姿」ととっているようにも思われますが、穿ちすぎの見方でしょうか? ともかく、「邪馬台国=纏向遺跡」と唱えても、もう自分の地位を脅かすものではない、先輩達の説と違っていても叱られるおそれはない、逆らう弟子たちもいないと確信されているのでしょう。

また、【三輪山のふもと纏向の地には、箸墓古墳二八〇㍍が最初の巨大前方後円墳とされるだけでなく、それに先行する纏向型古墳といわれる帆立貝形の古墳が分布する。

さらに纏向遺跡からは巨大な溝や祭祀遺跡が発見され、また関東から吉備・九州にいたる日本列島の広い範囲からの土器が持ち込まれたことがしられ、多くの他地域からの人々が集まり住む都市的な場であることを、寺澤薫氏が詳しく論じている。(王権誕生) また宮殿のような大型建物の跡も発掘され纏向の地に王宮があったとの推定を大きく支持することになった。】(p53-54)ともいわれ

しかし、纏向遺跡の考古学的出土品からみても、倭人伝の描く女王の都とは大きな隔たりがあります。

例えば「倭人伝」に出てくる物には次のよう物があります。①鏡 ②矛 ③刀 ④鉄鏃 ⑤珠・玉 ⑥錦 ⑦金 これらが纏向遺跡から出て来たのでしょうか? 纏向遺跡からは、朱色に塗った鷄形木製品・木盾・木鏃・土器などで、辛うじて倭人伝に載っている「物」に近いのは絹製巾着袋位のものでしょう。

「倭人伝」に出ている「物」について、次のような報告が古田武彦著『ここに古代王朝ありき』に見られます。数値はすこし古いのですが、全体の傾向は変わっていないと思われます。

a)弥生期の漢式鏡の出土は、福岡県149 奈良県0

b)三角縁神獣鏡(舶載)は、福岡県22 近畿四県96(但し、三角縁鏡は弥生期でなく古墳期に属する)

c)銅矛 壱岐・対馬97 福岡県123 近畿六県0

d)鉄鏃 九州51 纏向では0だが、近畿全体だと22

e)鉄製の武器(刀・剣・矛・戈))だと、九州83 近畿2 五尺刀という表現のある大刀は、福岡佐賀だけでも12 関西では和歌山県有田市千田での1例だけ。

f)珠・玉については、日本が真珠の国であり、翡翠は糸魚川流域が産地として有名であり、出土例は全国的である。しかし、ガラス製の勾玉や管玉の出土は北部九州に限られ、その鋳型さえも出土している。

g)絹製巾着が纏向遺跡で出たことを注目されているようだが、福岡県では多くの絹関係出土例が報告されている。

①立岩遺跡刀子柄平絹の巻糸2点

②春日門田遺跡 剣身、柄巻の平絹2点

③吉武高木遺跡

④須玖岡本遺跡 鏡の平絹二点、房糸

⑤長崎三会村遺跡甕棺内の平絹

h)金については、どのような目的で使用されたのか出土品から見て、鏡等の鍍金、刀剣類の象嵌、王冠などの宝飾品と思われる。沖の島の龍頭・指輪、一貴山古墳の金メッキ銅鏡、宮地嶽古墳の 「頭椎大刀」残片など7点 など七世紀とされる古墳の金メッキ製品から、北部九州での金の使用が王族の権威を示す印として金が用いられたと思って間違いない。

余談ですが、一貴山の黄金鏡は現在京都大学博物館所蔵となっています。昭和二十七年に発掘調査が京都大学故小林行雄先生によって為され、研究のために大学に持ち帰られそのままになっています。筆者は二年前、一貴山古墳のある二丈町が町村合併になり糸島市になり、新たな市長選挙が行われたました。その折に、新市長に「黄金鏡里帰り運動」を計画しているのだが、と相談したことがあります。

当方の目的としては、黄金鏡を地元に取戻して、科学的にその「金」の精密な成分分析を行えば、産地にかかわる何らかの手がかりが得られないものだろうか、と内心望んでいました。しかし、市長が部下の方を使って調査されたところでは、【法的に所有権は京都大学にある。現在この黄金鏡は、何も隠匿しているのではなく、各地の博物館などの要請し従って貸し出し展示をしている。市としては取り上げる根拠がない。】とのことで、腰砕けになってしまいました。

閑話休題。この様な弥生期の倭人伝に係わりのある「物」が女王国の在処を示すのは、明らかに北部九州であり、纏向遺跡などの近畿地方ではないことは明らかです。大津教授のように、卑弥呼が纏向にいたとすると、近畿以西がまとまっていてそれがヤマト政権に発展した、ということになり、天皇の歴史をこの辺からはじめようとするのに都合が良い説ではありましょう。

★近畿説だと「狗奴国」の位置に矛盾がでる。

しかし、大津教授のように纏向=女王の都とすると、倭人伝の「狗奴国」との関係で矛盾が出てきて、又「南を東へ」と原文を読み変えなければならなくなるのです。

「狗奴国は女王の国領域の奴国の南」と書かれているのに合わなくなるのです。 大津教授だけではなく、卑弥呼は纏向にいた、と主張する方々も沢山いらっしゃるようです。

白石太一郎さんとおっしゃる国立歴史民族博物館名誉教授もそのお一人です。『古墳とヤマト政権』文春新書という本を一九九八年に出されています。卑弥呼が纏向にいたとすると対立していた狗奴国は何処にあった国だろうか、と誰しも思い浮かぶ疑問でしょう。

白石名誉教授は「尾張にいた」と主張されます。その本のなかで、狗奴国=尾張について述べているところを紹介します。

【邪馬台国のさらに南にあって、卑弥呼と戦った狗奴国との関係が想定される。玄界灘沿岸諸国のはるか南にあるとされる邪馬台国が近畿の大和にほかならないとすると、この南は東と読み替えることが可能となる。近畿のヤマトより東で対等に戦える勢力としては、濃尾平野の勢力を考えるのが自然である。邪馬台国と狗奴国の戦いは、その後の古墳の展開を見る限り前者の勝利に終わったのであろう。】

白石氏の意見について詳しくは、リンクを貼っておきましたので、当HP「槍玉その22古墳とヤマト政権」をクリックし参照下さい。

このように、倭人伝の行路記事を、南を東へ読みかえて、卑弥呼の国を纏向にもって来ると、狗奴国の位置も南を東に読みかえなければならなくなるのです。読みたいように読み替える、という手法がまかり通っているのが古代史学会の現状のようです。

★邪馬壹国への行路記事

しかし、『魏志』倭人伝というれっきとした中国の史書に出ている邪馬壹国への行路記事が、どうしてその様に理解しがたいものなのでしょうか。この書は西晋の時代に出されました。壹与が晋朝に朝貢したことを人々が知っている時代です。この「倭人伝」を読んだ当時の人は理解できた筈です。

陳寿(二九七年歿)が書いた『三国志』(倭人伝を含め)に、後に裴松之(四五一年歿)によって詳しい注書きがなされていますが、行路記事では何も記されていません。少なくとも、裴松之には矛盾なく理解出来たと思って間違いないと思います。

古代の中国文は句読点が無く、特別なことがなければ改行もしません。後漢書の「倭国之極南界也光武賜以印綬」でも、「也」で切るか切らないかで文意が大きく変わります。近年でも中国文には句読点はありません。文章の切れ目にスペースを空けることで、字間があることを示して文章を区切って文意をはっきりさせています。

この倭人伝の外国への行程記事としては、「距離」と「日程」、つまり中国とどれくらい離れていてどれくらいの日数でいけるのか、が不可欠です。

この点に注目して、行路記事に、投馬国の次に書かれている「南至邪馬壹国水行十日陸行一月」は、今なら改行された文章でしょうが、これは行路の締めくくりであって、「帯方郡から邪馬壹国への総日程」と読んだのが古田武彦氏でした。

この画期的な説は『「邪馬台国」はなかった』というタイトルで朝日新聞社から一九七一年に刊行されました。 以後四〇年になりますが、この行路記事を始め、邪馬壹国が九州に存在したという説が、大和王朝一元説の学会の牙城を崩すには至っていないのが現状のようです。

しかし、歴史学界以外では、大和王朝だけがあったのではなく、古代には九州にも、出雲にも、関東にも、東北にもそれぞれ「国としてのまとまりがあった」という、合理的な考えは拡がっているようです。

大津教授は、文献だけでなく鏡という出土品からも邪馬台国は纏向だとされますので、それらと合わせて、もう少し「邪馬台国論争」を見ていきましょう。

★邪馬台国問題と三角縁神獣鏡について

大津教授は、重要なのは小林行雄氏(故人 元京大教授)による三角縁神獣鏡の同笵鏡の分有関係の研究である、として小林氏の研究を紹介されます。

【これは縁部が三角形状に突起し神仙や獣の図様を持つ大型鏡で、「景初三年」などの魏年号を持つところから魏に朝貢して卑弥呼に賜与された鏡と考えられる(のちに仿製三角縁神獣鏡が作られる)。その同笵鏡(一個の鋳型から作られた複数面の鏡)の分有関係を調べると、椿井大塚山古墳など畿内が中心で、九州から関東へ配られたことがわかり、卑弥呼は畿内にいたはずである(太字化は筆者)。

なおこの三角縁神獣鏡は中国大陸では出土していないことから、日本製ではないかとの説がある。しかし鏡研究家によれば、舶載鏡(大陸から搬入した鏡)と仿製鏡(日本で真似て製作した鏡)には技術に差があり、認められないようである。 (中略)

もし仮に日本製だとしても、年号などから卑弥呼が魏から賜わった鏡として配られたことはあきらかだから、中心が畿内にあることは動かないだろう。 小林氏は、古墳に三角縁神獣鏡が埋納されることについて、古墳時代の開始は四世紀初頭であるので、卑弥呼が各地の首長に配布したあと、五〇年以上大切に宝物として保管し、その後古墳に埋納されたと考えた。しかしこれに対して九州説では、邪馬台国あるいはそれを滅ぼした某国が、三角縁神獣鏡など邪馬台国の財宝をもって東遷して畿内に入り、大和政権を樹立し、古墳に鏡を埋めたと考えるのである。 】(p44~45)

大津教授は小林行雄氏の研究を紹介する形で「卑弥呼が畿内にいた」と説明されているととれます。小林行雄さんは1911年生まれで、考古学の大御所として君臨された方です。それにしても古い学説を持ち出されたものです。

いくら小林さんが偉い方でも、その説に非合理な点を数多く含んでいることは、最近の学説も含め以前から数多くの方から指摘されています。しかもそれらの疑問点は合理性に富むものです。大津教授が小林説を正しいとされるのであれば、おかしな「九州説」を説明するのでなく、まともに向き合って貰いたいものです。

大津教授は、卑弥呼に魏朝から下賜された三角縁神獣鏡は、地方の小支配者に分配された、と次のようにも述べます。

【地方豪族に対して剣や鏡が分与され、一方で豪族は服属の証しに彼らが祭る剣や鏡を献上したのだろう。福永伸哉氏によれば現在確認されている三角縁神獣鏡の数は、舶載鏡が約三九〇面、仿製鏡が約一三〇面併せて約五二〇面となる。卑弥呼がもらったのは一〇〇面だから、おそらくその後半世紀にわたって魏や中国東北部から輸入がつづけられたのであろう。

仿製鏡の製作の契機は、小林行雄氏の「大和政権が地方の小支配者にたいして中国鏡を分配していった段階において、中国鏡のストックが底をつく時期が到来した。そこで応急策として、「仿製鏡をもって中国鏡にかえるという方法が立案され」たという理解が妥当だろう。】(p72)

全く東大国史学科教授というわが国最高峰の学者らしからぬお粗末極まる立論と思いませんか。『魏志』倭人伝にくわしく卑弥呼の国との関係が述べられている末盧・伊都・不弥・奴などの北部九州には弥生初期の墳墓から沢山の中国鏡(漢鏡)は出土するのに、なぜ三角縁神獣鏡は出土していないのか、その説明も必要でしょう。

「三角縁神獣鏡は、卑弥呼が魏から下賜されたものである」、ということへの疑問の主なものは次の六個にまとめられるかな、と思います。

①現在までに発掘された三角縁神獣鏡は五五〇面を越えるという。発掘されていない同様の鏡はその数倍乃至十倍はありうる。魏から倭国への特注品としても無理な数ではないか。

②黒塚古墳が顕著な例だが、三角縁神獣鏡は棺外に多数配置され、中国鏡(後漢鏡)が棺内に置かれている。このような状況からみて、三角縁神獣鏡がそれほど崇拝に値する物ではなかったのではないか。

③中国にも朝鮮半島にも三角縁神獣鏡が出土しないこと。つまり国産である可能性が非常に高い。

④当時の倭国では鏡を鋳造出来ないというが、弥生期の代表的な青銅器の一つ銅鐸はどうなのだ。大型銅鐸を鋳造できた当時の技術レベルを軽視しているのではないか。

⑤三角縁神獣鏡が出土する古墳は四世紀の物が多く、三世紀の古墳(つまり卑弥呼の時代)からの出土はみられない。(最近の古墳時代の繰り上げが、この「無理」を修正したいという勢力の願望による圧力でなければよいのですが。)

⑥魏朝は部下に分配せよとは言っていない。皆に見せて魏朝のオボシメシを知らしめよ、と「倭人伝」に書いてある事に反する。 などが上げられます。

これらについて大津教授は、①最近の研究で古墳築造年代が繰り上がった。②中国から卑弥呼への特注品であった。などと反論されていますが、前述のように【 かりに日本製としても年号などから卑弥呼が魏から賜った鏡として配られたことは明らかだから、中心が畿内にあることは動かないだろう。(太字化は筆者) 】(p44-45)と強弁されています。

つまり箸墓古墳は三世紀中葉までさかのぼり、卑弥呼の時代に合うということがその論拠になっているようです。

しかし、三角縁神獣鏡が出土するのは四世紀以降の古墳からのみで、卑弥呼の時代である三世紀の墳墓からは一面も出土しておらず、年代が合わないのです。箸墓の築造年代が三世紀に繰り上がっても、その箸墓から一面も鏡の出土はありません。

第一に前述のように、古墳期前期の黒塚古墳に副葬された鏡は、棺内被葬者頭部に画文帯神獣鏡(漢鏡)が置かれ、三角縁神獣鏡は棺の外に三十二面も配置されています。この例からも明らかに三角縁神獣鏡は「卑弥呼からの下賜品」らしくない扱われ様なのですが、大津さんは「 考古学は素人であるが」(p44)として逃げることだけなのです。

最後には「 卑弥呼が魏から賜った鏡として配られたことは明らかだから・・・」(前出)と断定するなど、東大教授らしからぬ蛮勇をふるわれるのは驚きです。

このような大津透教授が率いる東京大学国史学科の将来はどうなることかと心配です。

★「繰り上がる弥生時代」

わずかに頼みの綱とされているのが、三角縁神獣鏡への疑問⑤と関係があるのですが、「繰り上がる弥生年代」という最近の測定技術の進歩による仮説です。「繰り上がる弥生時代」とはどういうことなのか、このことについて大津教授は次のように述べます。(p45-46)

【弥生時代は紀元前四~三世紀にはじまり、紀元後二~三世紀ころまで、というのが大体の通説であった】、と言うような事を述べ、【 ところが近年、弥生時代の年代がもっと古くなり、(弥生時代)後期は紀元後一世紀から二世紀まであるいは二五〇年くらいまでと五〇~一〇〇年繰り上がって考えられるようになった。】と書かれます。

その理由として「年輪年代法」と「放射性炭素法」の研究の進展に伴うものである、と説明されています。【 しかし、放射性炭素法に従うと弥生時代は五〇〇年も従来より遡るということになり考古学会ではあまり従う人はあまり多くなく、専門外の筆者には判断できない。ただ年輪年代法とあわせれば、弥生時代の年代は少し古くなることは確かなようである。】と結ばれています。

春成秀爾氏(国立民俗歴史博物館教授)の『考古学はどう検証したか』によりますと、弥生時代の始まりは紀元前九百~一千年で、北部九州と近畿地方ではその始期が百~百五十年ほど差がある(北部九州が早い)と報告しています。 大津教授は、【年代年輪法、放射性炭素法によって弥生時代が五〇〇年ほど繰り上げられ、古墳時代も若干繰り上げられるだろう】、と言います。

しかし、「古墳時代の繰り上がり」については、一般的な個々の古墳が土器分類年代測定などとの関係で変更されたのか、箸墓の築造年代変更に伴っていわば機械的に引き上げることにされるのか、もう少し詳細な説明が要ることでしょう。

例えば、従来の古墳年代設定で四世紀とされていた箸墓古墳のみならず、今まで四世紀初めごろの築造とされていた北部九州の前方後円墳・那珂八幡古墳や前方後方墳・焼の峠古墳もその築造年代が繰り上がるとすれば、単に「卑弥呼の墓=箸墓」問題のみならず、前方後円墳形式の「近畿→全国の伝播経路」にも大きな影響があるといえます。(前方後円墳の九州発祥説が有力になるなど)

それにしても、前方後円墳の伝播の最初の原形式が「最大規模の箸墓」という説には、かなり説明に苦しむ説と思います。なぜなら、「大→小という墓の変遷」というのは常識外れの判断で、小→大となり、あまり大きさを競うようになり再び→小というのが常識的判断、というものでしょう。

古墳時代も引き上げられる、として次のように述べられます。(p47-48)

【一九九七年から一九九八年にかけて天理市黒塚古墳から、なんと三三面もの三角縁神獣鏡が発掘された。二〇一〇年になってメスリ山古墳から鏡の破片が八一面分出土し、中に「正始元年」銘の三角縁神獣鏡があった。このことは卑弥呼の邪馬台国がまさに奈良盆地南部のヤマトにあった可能性を強める。】

また、【これらの魏鏡は二四〇年前後に古墳に納められた可能性が高い(福永伸哉氏説)により、古墳時代の始まりも三世紀中葉に引き上げられることになり、この事は弥生時代の新しい年代観とも合致するのである。】と話を進められます。

三角縁神獣鏡と卑弥呼との関連について、【したがって、卑弥呼の遣使、鏡の賜与と古墳への埋納とは時間的に連続することになり、邪馬台国が東遷して大和にはいってから鏡の配布をしたとする九州説は成立しなくなったといえる。そして卑弥呼は二四七年頃没したので、最初の巨大前方後円墳である箸墓と年代がほぼ重なると考えられ、箸墓は初代の倭王卑弥呼の墓だという新聞報道がさかんになったのである。】というように言われます。

大津教授は、鏡の分有関係から見て卑弥呼は畿内にいた可能性が高く、古墳時代が引き上げられたことにより、九州にあった邪馬台国が東遷したとする九州説は成り立たなくなった。卑弥呼の死亡年代と箸墓の築造年代とも合う、ということになった。だから、新聞など報道機関も纏向遺跡に注目するようになった、と最後は新聞報道に判定を求めるかたちで結ばれています。(この新聞報道などについては後述)

前述のように「黒塚古墳」での多数の三角縁神獣鏡の出土状況は、疑問②に述べたように、問題があるのに大津教授は、あえて問題から目を逸らされます。 また後述しますが、「箸墓=卑弥呼の墓」説には数多くの疑問が投げかけられていることも大津教授は充分知っていながら無視されるのです。

しかし、大津教授の立論にはそれ自体に論理の飛躍を含んでいます。つまり、「三角縁神獣鏡が沢山古墳から出土した」ことが、「卑弥呼がヤマトにいた」ことの証明にはならないということです。大津教授が並べる資料から得られる結論は、大和地方の大王というか酋長というか、ともかく実力者が鏡の信奉者であり、鏡を製作し配布した、ということくらいまででしょう。

三角縁神獣鏡が卑弥呼の貰った鏡ではありえないことについての、古田武彦氏の意見を紹介しておきます。

【まず、伝世説への疑問。四世紀以降築造の所謂古墳期の遺跡から三世紀の鏡 (三角縁神獣鏡)が出土する。それを「これらは全て弥生期から伝世したものです」、と主張する学者がいる。なぜ、三角縁神獣神鏡は魏鏡と認定されたか、それには富岡謙蔵氏の意見(詳細略)が大きかった。

景初三年鏡を以て魏鏡の証拠ともされるが、この鏡の銘は「景□三年」であり、これを景初とすることは自ら字を補って自説の証拠とする手法「自補自証主義」と言える。(この「初」でなく「元」を入れると蜀の年号となるし、「帝」と入れると前漢の年代となり、「徳」といれると宋の年代となる。)中国・朝鮮で出土せず日本列島でだけ大量に出土する、このことだけでも国産は明らか。

なのに何故中国製とするかというと、ちゃんとした銘文があるから中国製だ、当時の日本には文字が到来していなかった、ということだろう。新しい見地からの三角縁神獣鏡の見方は次のようである。

(一)出土分布図から見て、三角縁神獣鏡は当然日本列島内での製作品である。

(二)しかし、これが、中国や朝鮮半島からの渡来人やその弟子の作品である可能性は充分ある。

(三)上質の銅で作られている場合、「輸入白銅」で作られた可能性もある。

(四)倭人伝から見ても、『記』『紀』の「王仁の『論語』『千字文』」伝承説話からみても、四世紀の日本列島に「文字」が伝わっていたことは確実である。“文字がある”という理由で三角縁神獣鏡を「非国産と見なすことは出来ない。

(五)逆に四~五世紀の日本列島(近畿領域)に“文字が知られていた”ことは、この三角縁神獣鏡という「文字ある銅鏡」の大量出土自体が遺憾なく証明している。】(古田武彦著『ここに古代王朝ありき』より抜粋) 以上です。

大津教授の「卑弥呼が部下に分配した」という仮説が全く成り立たないことが理解頂けるものと思います。

ところで、大津教授の大先輩、佐伯有清氏が『邪馬台国論争』2006年で三角縁神獣鏡について次のように述べられています。

三角縁神獣鏡と称せられる鏡が近畿地方の古墳から夥しく出土していて、これらの鏡が、『魏志』に記してある魏帝から下賜された鏡であり、したがって卑弥呼の国は近畿に相違ない、という邪馬台国近畿説について、同書の第五~六章にかけて、所謂三角縁神獣鏡と邪馬台国についての論争が述べられます。

古墳で有名な森浩一さんの、古墳時代の出土鏡は三世紀の魏鏡でないという研究結果を発表された、『日本の古代文化―古墳文化の成立と発展の諸問題』一九六二年 を紹介しながらも、結論的に佐伯氏は次のように締めくくられています。

【二〇世紀百年を経た邪馬台国論争は、二一世紀に入ったいま、どのような方向に深められていくのであろうか。恐らく三角縁神獣鏡をめぐっての邪馬台国論争が、いっそう熾烈なものになることは間違いないであろう、云々。】(同書 188)

この佐伯さんの期待にこたえたのか、大津教授が「三角縁神獣鏡は卑弥呼の鏡に間違いない」と発展させられているのはさすが東京大学国史学科の佐伯さんの後輩の面目躍如です。この佐伯有清さんの『邪馬台国論争』批判を当HPで発表しています。リンクを貼ってきましたのでクリックし、ご参照ください。

★銅鐸について

それにしてもこの大量の銅鏡の材料をどうやって確保したのでしょうか?また、この近畿地方から数多く出土する銅鐸、これについて大津教授は何も述べられません。

近畿地方には「王権の象徴」として「神器 銅鐸」が存在していたのではないでしょうか。鏡は全て中国からの輸入というわけではなく「仿製」つまり国産を認めておられるのですから、鏡の材料、銅の入手についても考えを巡らすべきではないでしょうか。

先述の三角縁神獣鏡疑問点④にも上げましたが、銅鐸を検討すれば、三角縁神獣鏡舶載説の根拠は崩れてしまいます。だから、とは思いたくないのですが、大津教授は銅鐸について述べたくないのでしょう。

もうひとつ重要なことは、弥生後期の大型銅鐸が、奈良県には殆んど出土しないという考古学上の謎があります。このことについて大津教授の古代王権史からの見解をお聞きしたいものです。 このような祭祀器具の変更は王権の交替と考えるのが理性的だと思いますし、ヤマト政権の発生と関係があると思うのも合理的推測でしょう。

以前のヤマトの王者が銅鐸信奉者であり、後に銅鏡信奉者にとって代わられ、銅鐸は集めて鋳潰され、銅鏡に生まれ変わった、というのは合理的推論と思うのですが大津教授如何でしょうか?

この出土分布の異常さについては、著名な考古学者佐原真氏(故人 元国立民俗歴史博物館長)も、邪馬台国大和説に立たれながら、説明に苦慮されたようです。 『銅鐸が描く弥生時代』という本があります。考古学者として著名な金関恕氏(天理大名誉教授)と佐原真氏の共著となっていますが実質的には佐原さんと、そのお弟子さん的な寺沢薫さんなど六人の共著です。

奈良県の銅鐸不出土問題に直接答えているわけではありませんが、佐原さんに代わって寺沢さんなどが、「なぜ銅鐸は消滅したのか」、という推論を述べています。ことわっておきたいのは、これらの方々は邪馬台国九州説とは無縁の方々ということです。 何故壊されたのか、何故消滅したのか、について概略次のように言われています。

【破片となった銅鐸出土は「見る銅鐸」でそれも近畿式銅鐸に多い。破片出土の銅鐸が全て故意に裁断されたとはいえないし、再利用された場合もある。弥生終末期にはより急激な社会変動を来たしたようだ。集積・埋納され一部は破壊破棄され銅鐸祭祀は終焉する。これは、広域社会の崩壊を意味し、新たな地域社会の幕開けと理解できる。】

これも当HP上で紹介しています。次のURLです。クリックしてご参照ください。

http://www6.ocn.ne.jp/~kodaishi/yaridama24doutaku.html

大和には初期銅鐸の出土はあっても所謂後期の「大型の聞く銅鐸」の出土がない。 銅鐸学者は何故、神武東征伝承を避けてとおるのでしょうか。この疑問への解として、古田武彦『ここに古代王朝ありき 邪馬一国の考古学』での古田武彦氏の意見を紹介しておきます。

【大和には初期銅鐸の出土はあっても所謂後期の「聞く銅鐸」の出土がない。銅鐸学者は何故、神武東征伝承を避けて通るのか。 ヤマトにおいては弥生中期では、「銅鐸盛行の時代」として「銅鐸」そのものや鋳型が出土する。

ところが「無金属期(銅鏃を除く)」に近い「弥生後期」(ことにその前半)を経て、「銅鏡盛行の時代」が始まる。この「銅鐸~銅鏡」の変転について、これを同一地域の、同一種族による(自然なる)変転とみなすことは、人間の理性、その常識において困難だ。

「銅鐸という自己の地伝来の『宝物』(神器)を捨て、他地域(北部九州)の『宝物』(神器)たる銅鏡を取る。」というには、単なる「流行の変移」などにあらざる、決然たる意志が不可欠である。】

このように、折角、民族の伝承、記紀に残る神武東征の物語を、考古学的出土品と関連して考える事のできない、「皇国史観」の自縄自縛を批判されています。 大津東大教授にも、トロイの遺跡と神話を見事に結合し昇華させたシュリーマン同様に、もっと大きく目を見開いてもらいたいものです。

★古代の男女政権について

大津教授は話を次に「男女政権」に話を進めます。 【卑弥呼も男弟がいて「男弟ありて国を治む」と倭人伝にある】、と紹介しています。【 『記・紀』や各種『風土記』などから、宇佐の莬狭津彦・莬狭津媛、阿蘇の阿蘇津彦・阿蘇津媛、吉備の吉備比売・吉備比古などの例を引き、古代は男女二重政権だっただろう。】(p48)とされます。

そのこと自体はともかく、それから話は神功皇后もその例ではないか、という風に話が進みます。 そして【神功皇后の日本書紀の記事と倭人伝の卑弥呼のシャーマン的な記事と重ね、神功皇后と仲哀天皇の夫妻が、卑弥呼と男弟と同様の二重主権だったと考えられる】(p50)、とされます。

その後の、推古天皇が神祗を祭った記事、皇極女帝の雨乞いの記事などを上げ、【 天皇には卑弥呼以来の呪術の能力を、おそらく男帝も、継承している】(p52 後出)、と話を進めるのです。

この男女王権とシャーマン的な王という問題について、なぜか大津教授は「兄弟王権」ということについて足を踏み入れないのです。単に「男女」というペアだけでなく、「兄弟」というペアの王権が資料に残っています。『古事記』に伝わる小碓命の熊曾建兄弟征伐や、金石文として残っているのが、大津教授も紹介されている和歌山県の隅田八幡の鏡の銘文です。

そこには、「大王と男弟王」とはっきりと記されています。また、隋書に書かれている「多利思北孤」の「日が出るまでは兄が仏に仕え、日が出た後は弟が政事を行う」兄弟施政の例など、『記・紀』にその例がみられないので大津教授は取り上げたくないのでしょう。しかし、この大津教授の本は「天皇の歴史」というメインタイトルです。是非大津教授の見解をお聞きしたいものです。

★卑弥呼の鬼道について

もう一点の話は、卑弥呼のシャーマン的な倭人伝の記事です。「倭人伝」には“卑弥呼は鬼道に仕え衆を惑わす”というように書かれています。三世紀当時の「鬼道」という意味はどのようなものであったのかチェックする必要があるでしょう。

先ほど引用しましたように大津教授の見方は、現代風に「シャーマン的」つまり、超自然的存在と直接接触・交流・交信する役割を主に担う役職で、呪術者・巫女・祈祷師などと同様にとられているようです。 大津教授は大略次のように書きます。

【 皇極元年(642)にはひでりが続き、さまざまな雨乞いの行事が試みられ、蘇我入鹿は仏教により大雲経を読ませ、自らも香炉を焚いたがあまり効果がなかった。そこで皇極女帝が“天皇、南淵の川上に幸して跪きて四方を拝む。天を仰いで 祈ひたまふ。即ち雷なりて大雨ふる。遂に雨ふること五日。溥く天下を潤す。

是に天下の百姓、倶に称万歳びて曰さく「至徳の天皇なり」とまうす。”と自ら雨乞いに成功した。『日本書紀』には天皇の日常の宗教活動は記されないが、卑弥呼以来の呪術の能力を継承しているのである。(おそらく男帝も) 】(p51~52)

なんとなく、大津教授は「天皇」を特殊人間視しているようにもとれます。

大津教授は、この『天皇の歴史01』の最初の章で「天皇研究の出発」という項目を立て、日本史にとって最大のテーマ・戦前から戦後への古代史研究について網野善彦氏の”王権論からの考察”などを紹介されています。

【網野善彦『異形の王権』、黒田日出男『王の身体 王の肖像』が刊行され、後醍醐天皇の分析など、絵画資料を用いながら王の「異形」や「身体」を考察している。(中略)エルンスト・カントーロヴィチの王には物理的肉体と別に永続性のある次代の王に継承される身体が、つまり二つの身体があるとの指摘などもふまえて、「王権論」が日本中世史に導入されたといえる。】(p20)

このように、「天皇論」は神秘主義に同意するかのような大津教授の論調で進められていることに留意しながら、この本は読む必要があるようです。

「倭人伝」がいう鬼道とは端的にいうと「敵を祭る」ということだ、と古田武彦氏は説きます。

【論語に「鬼神に事える」という言葉が出てくる。よく使われる「断じて行えば鬼神も之を避く」などもある。鬼神とは、「孝を鬼神に致す」という言葉に在るように「先祖の霊」を鬼神と孔子は言っている。

卑弥呼の「鬼道」はどういう意味なのか。同時代の遺跡「吉野ヶ里遺跡」では沢山の首なし甕棺が出土している。これは「敵を祭った」のであろう。同時代の崇神天皇の説話「建波邇安を殺したあと、彼の出身地の河内の豪族を神主として、大物主大神を祭らせた」というのも「敵を祭る」という行為として、卑弥呼の「鬼道」と同様な精神だ。

神道の大祓の祝詞にも「天つ罪、国つ罪」の双方を「祓へたまひ清めたまへ」も天つ神、国つ神双方の罪を許すようねがっている、これも同様な精神の流れであろう。(続けて)楠正成の千早城に敵方の立派な墓碑が、乃木希典の対ロシア軍人に対して、第一次大戦の対ドイツ兵に対して、日清戦争における清国兵に対して建立された墓碑等にその精神が公的に受け継がれている。】(『日本評伝選 俾弥呼』古田武彦 p324~332から抜粋)

大津教授は、卑弥呼の鬼道について「シャーマン的」という現代人の感覚的なもので解釈されているようですが、三世紀のわが国は「敵を祭る」という鬼道があったこと、それが引き継がれていることを理解した上で、天皇家の儀式の底に在る精神を理解しなくてはいけないのではないでしょうか。

★ヤマタイコクの読み方と纏向遺跡

そして話は「邪馬台国が大和にあった可能性」という、いわば「邪馬台国論」の花道へ到るのです。大津教授は次のように書きます。

【邪馬台国が大和にあったとすると、後の大和政権につながることになる。卑弥呼により大和政権が成立し、卑弥呼が大和王権の初代の王・大王ということができるだろうか。】(p52)と問題設定をされます。

つづいて、【邪馬台国は、ヤマタイコクと訓むが、これは便宜的にそうしているので、本来ヤマトに中国人が邪馬台の字をあてたもので、ヤマト国である。そのヤマトは、大和国の中の地名ヤマトに起源があり、おそらくは山(三輪山)のト(ふもと)の意だろう。】(p52)と「邪馬台国」の国名の起源についても断定的に述べられます。

ヤマトは山の麓乃至入り口の意でしょうし、大和国だけでなく、全国に沢山あることでしょう。大和に起源があるとどうして断言できるのでしょうか、東大教授なら断言できる権限をお持ちだと錯覚されているのでしょうか。東大教授らしく、理に基づいた学問の大道を歩いて欲しいものです。

Tokyo古田会NewsNo.147(2012年11月)に平松健氏が、”「邪馬臺は「やまと」と読めるか”という論文を発表されています。棟上寅七よりももっと深い資料探索をされての結果を発表されていますのでお知らせしておきます。

ところで、三輪山のふもとの纏向の地に「箸墓古墳」が存在することについて、大津教授は概略次のように述べられます。

【 箸墓古墳が最初の巨大前方後円墳とされるだけでなく、それに先行する纏向型古墳といわれる帆立貝型の古墳が分布する。さらに纏向遺跡からは巨大な溝や祭祀遺跡が発見され、日本列島の各地から土器が持ち込まれ、多くの他地域の人々が集まり住む都市的な場であることを寺沢薫氏が詳しく論じている。近年大型建物遺構が発見され、纏向の地に王宮があったとの推定を大きく支持することになった。】(p53-54)と。

それでは卑弥呼が天皇系譜に位置づけられるのか、というとそこまでは言えないとされます。その理由として次の事を挙げられています。

【 卑弥呼の死後について倭人伝は「邪馬台国連合は、卑弥呼を共立しその呪術力によってようやく治まったが、その死後、別の男王を立てたが治まらず、ようやく台与(壱与とも)という十三歳の少女を王として治まった。卑弥呼の宗女とあるが、卑弥呼には夫はいないので、血縁はあるかもしれないが娘ではなく、やはり呪術力が期待されたのだろう。」とあり、明らかに記紀の伝える「天皇」家のような世襲王権は未成立である。王権の次元が違うことに留意すべきである。つまり天皇家がここに成立したとはいえず、世襲王権の成立にはなお時間が必要だろう。】(p55)と述べ、

【 日本書紀には垂仁天皇が纏向の珠城宮、景行天皇の纏向の日代宮と伝えている。個別断片的には大和政権の発祥の宮の記憶をつたえているのかもしれない。】(p56)とされます。そして、【 日本書紀は神功皇后を卑弥呼にあてているが、「三韓征伐」」は卑弥呼の時代とあわないし、次に立てられた男王に応神天皇を比定することは無理といわざるをえない。】(p56)とギブアップ状態となり、次に話を三種の神器などの「レガリア」から天皇位の継承を見ていこう、ということになります。

しかし筆者は、纏向遺跡は大津教授も「垂仁天皇が纏向の珠城宮、景行天皇の纏向の日代宮などの『日本書紀』の記述を紹介されているように、『記・紀』の伝える天皇の系譜と繋がっている可能性は高いと思うのですが、大津教授は卑弥呼との繋がりを一生懸命探そうとされます。そして、卑弥呼は天皇系譜に位置づけられるのか、と大津教授は自問されます。

【大和王権の発生の地が纏向だとして卑弥呼が大和政権の初代の王であり、のちに天皇制へつながっていくといえるだろうか。天皇の歴史の始まりになるのかというのが本書にとっての課題である。わかりやすい問いにかえれば、たとえば卑弥呼を、「記紀」の伝える天皇系譜の中に位置づけることが可能なのか、そういう試みに意味があるのか、である。】(p54)

しかし、後述のように、神武東征神話を検証すると、邪馬壹国の分流が大和に侵入し、三世紀にはそれなりの地方政権を建てた可能性は非常に高いのです。そうなると卑弥呼と同時代に活躍していると思われる崇神天皇あたりと箸墓との関連性を検討することは、『天皇の歴史』にとって大きな意味があることと思いますが、大津教授如何でしょうか?

津田左右吉大先輩以来の「創作説」の金縛りにあっているのは痛ましい限りです。大津教授の言う【 王権の次元が違う】が、「万世一系」的な王権を「あるべき王権の姿」としているのであれば本末転倒の論議に思えます。

★「壹」と「台」について

【卑弥呼の死後、宗女台与(壱与とも)を立てた】、というように大津教授は書いています。(p54ー55) 倭人伝には「壹与」とはっきりあるのに、何故「トヨ」になるのでしょうか。

壹と台(臺)の問題について、まず検討してみましょう。「壹と臺(台)」、これは実はいわゆる「邪馬台国」問題の基本なのです。三国志の版本には全て邪馬“壹”国となっているのに、なぜか壹は臺の誤り、として歴史教科書などでも、邪馬臺国ないし邪馬台国と記しています。

なぜか、ということで古田武彦氏が史学雑誌に発表されたことは先に述べました。 「壹を台と読む」これも、後に出てくる稲荷山鉄剣銘文の「獲加多支鹵」を雄略天皇に持っていきたい為に「ワカタケル」と読む、その精神と同じです。邪馬壹国では「ヤマト国」と読めない、邪馬台国なら「ヤマト国」と読める、という恣意的な誤字説なのです。

しかし、この倭人伝の中には、邪馬壹国・壹与(三回)・壹拝と、臺(因って臺に詣り)などと、臺と壹とは完全に書き分けられています。「臺」を「ト」と奈良時代以前に訓んだ例は見えないのですが、「台」は「ト」と訓じた例もあるのです。だからヤマトと読みたい人は邪馬臺国と書かず、邪馬台国を使うのです。大津教授もその先入観念に捕われた囚人のお一人のようです。

魏志倭人伝には「壹與」とはっきり書いてあります。なぜこれが「台与」になるのか、大津教授は頬かぶりで済ませています。一般には「壹は臺の書き誤り」として済ませていますが、大津教授もおそらくは、この通説に無定見に乗っていらっしゃるのでしょうが、理由も何も言わないのは傲岸無礼という言葉を失礼ながら思いだしてしまいました。

しかし、「壹」を「臺」と書き換えても邪馬臺国ではヤマト国とは読めないのです。そこでもうひと捻り加えます。「臺」を使わず「台」を使い邪馬台国とすると、やっとヤマト国と読めるようになるのです。 現在「台」は「臺」の略字として使われているのですが、元来は別の文字なのです。

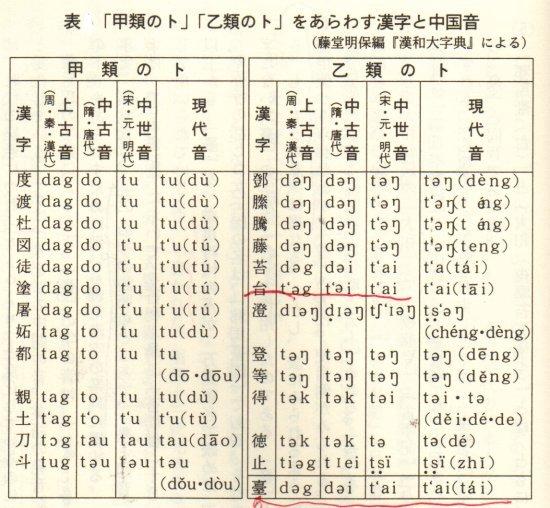

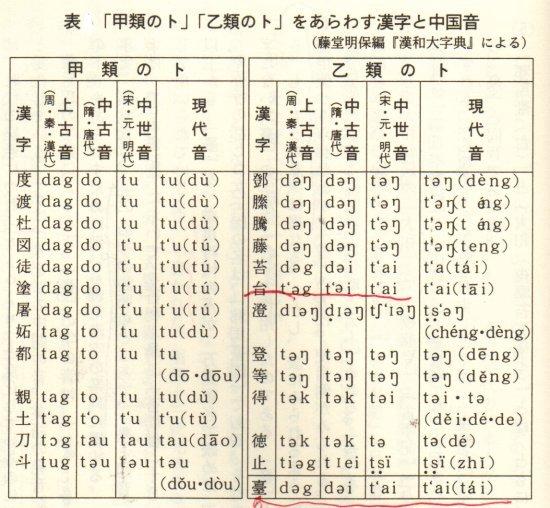

「臺」が「ト」と読めるか、という問題について古田武彦氏は次のように解説されます。氏が、「臺がなぜトと読めるのですか」と、漢和大字典を編纂された藤堂明保氏に聞かれたそうです。その経緯について、概略次のように『邪馬壹国への道標』で述べておられます。

【奈良時代以前に「臺」を「ト」と表音文字として使われた例はないのに、どこから、この読みを、との問いに、藤堂先生は次のように答えました。日本の歴史学者の皆さんが、「邪馬臺」は「ヤマト」と読まれるので、と。】

漢和大字典には藤堂先生編集の、「ト」を表す漢字一覧表があります。確かに漢和大字典では乙類の「ト」の一覧表に、一番下に一線を画して臺もトと読む類に分類されています。

著者は安本美典氏の『虚妄の九州王朝』という本を、このHPで批評したことがあります。興味ある方は「槍玉その19 虚妄九州王朝」批判にリンクを貼っておきましたのでクリックしてみて下さい。

安本美典氏は、藤堂明保先生編集の『漢和大字典』「ト」を表す一覧表を出されていますので、参考に転載しておきます。

★森浩一氏の「壹と臺」と「景初三年」論

大津教授が邪馬壹国を邪馬台国と何の断りもなくつかわれるのは、ひょっとしたら、古代史で一定の評価がある森浩一氏の減筆説もあり、それに乗っていらっしゃるのかもしれません。 森浩一氏は『魏志』にある壹は臺の略字(減筆による)と堂々と主張します。

森浩一氏の減筆説をご存知ない方もいらっしゃるでしょうから、本筋からは外れますが、「臺は壹の間違いではない」という説明の例として紹介しておきます。 倭人伝の誤記誤写関係で「景初二年問題」も出ていますが、大津教授も【景初二年は三年の誤り】(p40)としていますし、参考に森浩一氏批判を引用します。ちょっと長くなりますがお許し下さい。

森浩一『倭人伝を読みなおす』ちくま書房 2010年 の倭人伝の誤記誤写の箇所について

(A)。景初二年の遣使は三年の誤りとされます。

森浩一氏は、倭人伝が卑弥呼の遣使を景初二年としていることについて次のように説明されます。 【景初三年の遣使としているのは『日本書紀』が神功皇后の三九年の条に引く『魏志』であり、このほうが本来の『魏志』の文章を伝えているとみられる。『魏志』は日本でも早くから読まれていた。】

しかし、森浩一氏はこの本で「倭人伝」の参照原本として、乾隆四年の「乾隆欽定本」を上げているのです。そこには「紵」が、糸扁に右の旁が、ウ冠の下が「丁」でなく「一」となっているのです。これを減筆の例と挙げられます。

他の版本、「紹興本」(南宋紹興年間 、刊行された)、「紹煕本」(南宋紹煕年間(1190-94) の刊行とされる)、には全て「紵」とありますし、異字体として辞書にも見えません。これは誤刻と取るのが学者としての判断であるべきでしょう。

しかし、森浩一氏は数ある倭人伝関係の史資料の内から、わざわざ「乾隆欽定本」を上げています。ところが、皮肉なことにそこには景初「二」年とあるのです。だとすれば、森浩一氏はなぜ、「乾隆欽定本」に逆らって「三」年とされるのか、その理由を説明する責任があると思います。しかし、森さんは口をつぐんでいます。

著者が推し量るに、「乾隆欽定本」に「紵麻」の紵が左下図のような異常な字が使われていることに、森さんが着目したからでありましょう、「これは使えるぞ!」「減筆の例に!」と。 これは、中国の辞書にもみられない異字体で、誤写ないし誤刻は明らかだ、と思われるのですが、それは森浩一氏にとっては持ってこいの「減筆の流行」の例であったのでしょう。

前述のように、森浩一氏が参照原本として全文掲示されている「乾隆欽定本」には、卑弥呼の魏朝への遣使の時期は、景初「二」年とあります。それがなぜ、景初「三」年に増筆されたのか、古代学者森浩一氏の見解は、【『日本書紀』の編集者が参照したであろう『魏志』の記事に三年とあった】と、「二」を「三」とされるのです。

「倭人伝」より五世紀も後の、『日本書紀』編集者が、どのような史料を参照したのか分からないのに、中国の史書を後世の日本の史書の記事に基づいて修正する、これでは中国の歴史研究家は勿論、理性ある歴史家には納得できないことでしょう。

この『日本書紀』引用の『魏志』については、佐伯有清氏も『魏志倭人伝を読む』の中で、誤りがあると指摘しています。【『日本書紀』神功皇后摂政三十九年の条に引用されている『魏志』には、「大夫難斗米」に作る。「斗」は「升」の誤記であろう。】(同書下巻p68)と。

このように、『日本書紀』の引用する『魏志』の記事の正確性には疑問があります。 又、森浩一さんは折角、参照原本として「乾隆欽定本」を上げているのであれば、そこにある景初二年をそのままにしておいても何ら差し支えないと思います。差し支えがあるとすれば、古代史関係の学会が「二年は三年の誤り」としている不文律に触れる、ということなのでしょう。

景初二年は誤写・誤刻ではなく、それが正しいとされる古田武彦氏の説明を紹介しておきます。

まず、『日本書紀』の記事について、その間違いを指摘されます。【日本書紀の「明帝景初三年六月」というのはおかしい。明帝は景初三年一月に死んだ。明帝の景初三年六月はありえない表記だ。】(『「邪馬台国」はなかった』より)。

年号などの史書の記載方法に疎い筆者には、もう少し突っ込んだ説明が欲しく調べてみました。 魏志では、景初三年一月に明帝が死に、翌年が正始元年になっています。だとすれば、景初三年六月という表記は存在したと言えます。事実『魏書』「三少帝紀第四」に「景初三年十二月」の詔勅の記事があります。つまり、次の皇帝、(斉王)景初三年六月として表記されるのが筋であり、『日本書紀』が書くように明帝景初三年六月というように「明帝」が頭に付くことはあり得ない、ということがわかりました。

古田武彦氏は『「邪馬台国」はなかった』で、【景初二年にはまだ公孫氏との戦いは終わっていなかった、その時点での卑弥呼の遣使だから魏の皇帝は非常に喜んだ】と説かれます。【戦争が終わってからの遣使なら、あれほどの下賜品を与える理由がないのではないか】と。説得力がある説明と思います。

森浩一氏は、考古学者らしくなく、「倭人伝」が記す魏と倭国の交互の贈物についてあまり言及されません。勿論、卑弥呼のささやかな献上品と、魏朝からの豪華な下賜品との差については、全く言及されていません。森浩一氏の景初三年説には、説得できる根拠がなく、『日本書紀』の編集者の判断に責任を被せるという姿勢には、古代学者と自称する資格があるのか疑われます。

(B)。邪馬壹国は邪馬臺国の誤り

森浩一氏は、邪馬壹国は邪馬臺国のあやまりであり、それは「減筆」によるもの、とされます。 この「減筆によるもの」という説明がその著書『倭人伝を読みなおす』には数多く出てきます。その内最大のものは、「邪馬壹国は邪馬臺国のあやまり」を「減筆」のせいとされるのです。つまり、臺を壹としたのは当時の「減筆の流行」によると言われます。

これは、森浩一氏の独創かどうか知りませんが、森浩一氏が史家としての鼎の軽重を問われなければならないくらいの暴論でしょう。『三国志』で臺を壹と減筆していた例があったとは、浅学かも知れませんが今まで聞いたこともありません。(書き間違えた説はありますが)

邪馬臺国→邪馬壹国を、「国名の減筆の例」として挙げていることについての傍証としたいのでしょうか、志賀島の金印について、で次のような説明があります。 【金印の読み 漢委奴国王 は木簡で伊委之と委がワと読まれたと思うので、「漢の倭の奴国王」でよいと思うが、中国での公式の使用において国名を減筆した例があるかどうかの検討が必要となる。】と言われます。

そのくせ『魏志』に初めて出てくる「卑彌呼」は人扁つきの「俾彌呼」なのですが、これはどうしてなのか、「減筆」の例として上げても良さそうなのに、森浩一氏は何も言いません。氏は、「倭人伝」だけを読んでは理解できない、と次の様に言われているのです。【著者の陳寿は自分よりも後の時代に『三国志』を読む人は、最初から順々に読んでくれることを前提に書いている。】と。

読者が『魏志』の本文のところに、人扁つきの「俾彌呼」の遣使記事があることを気づかないとナメてかかっているようにもとれます。人扁が取れた「卑彌呼」となぜそうなったのか、『魏志』本文には「倭国女王」と出てくるので、「狗奴国抜きで倭国王」等あり得ないという森浩一氏の立場としては、そこに読者の眼の焦点を向けたくなかったからではないか、と思われます。

これは、【「俾彌呼」は倭国から魏朝への国書に書いた自署名で、「卑彌呼」は陳寿が用いた「卑字」であろう】と、とされる古田武彦氏の推論が正鵠を射ていると思います。

森浩一氏はこの「減筆文字」の延長で、壹与と臺与問題も述べられます。【今日みる倭人伝では臺与でなく壹与にしている。この壹は臺の減筆を示すのであろうから、イヨとするよりトヨと発音したものとみられる。】と。

これは無茶苦茶、暴論に過ぎるのではないでしょうか。『三国志』の中には「臺」は沢山用いられています。「倭人伝」以外で「臺」が「壹」と減筆されている例を上げてみられたら如何でしょうか。その上で、「臺」が「ト」と読むことが出来る、ということを論証しなければならないでしょう。「減筆」で、「壹」の読みを「ト」と、読みまで変えてしまうとは、大した大道香具師ぶりです。

詳しくは当ホームページ、「槍玉その45森浩一 倭人伝を読みかえす」にリンクを貼っておきましたのでクリックしてみてください。

倭の女王壹與(壱与)に関する問題として、この「壹」は一字姓ではないか、という古田武彦氏の問題提起もありますが今回は割愛します。

★大津教授の邪馬台国論の破綻

なぜ大津教授が卑弥呼と天皇との関係の考察にギブアップ状態になったのか、その原因は簡単な話です。「 卑弥呼が纏向に居た」という大津教授の仮説が間違っていたからです。

「纏向の地に宮殿遺構も発見され、近くには巨大前方後円墳があり、かなりの権力者がここに居た」ということはまず間違いないことでしょう。それを無理やり卑弥呼に結びつけようとするからどうにもならなくなるのです。むしろ、垂仁天皇が纏向の珠城宮、景行天皇の纏向の日代宮などの伝承を掘り下げて検討する方向性を出すのが妥当な結論だと思います。

大津教授は【「箸墓は卑弥呼の墓」という新聞報道がされた】(p48)ということで自説の正当性をカバーされるようです。ここで少し話を変えて、当時の新聞報道批判を、ネット上で筆者が試みた事があります。大津教授の言われることと、どちらに合理性があるか読み比べて頂きたいと思います。

子供たちにも分かるように理路整然と簡明に答えるためには、一度文章にしてみよう、自分の勉強も兼ねて、「邪馬台国は纏向遺跡ではないよ、ここですよ」という小記事にまとめることにトライしてみることにしたものです。

中学生の皆さんへ

この朝日新聞の子供向けの「箸墓卑弥呼の墓?」という記事は、二〇〇九年五月に国立歴史民俗博物館が箸墓を炭素14年代測定法で測定した結果、築造年代は三世紀後半で、卑弥呼の没年と一致する、という発表を受けたものです。

このジュニア向け記事は、「邪馬台国は纏向遺跡であり卑弥呼の墓は箸墓である」、という歴史民族博物館春成教授の説に合う形で作られています。私は今回の朝日新聞の記事を読んで、これはおかしいなと思いました。なぜ?という説明を皆さんにしてみたいと思います。

(a)昔の国の姿

縄文時代から弥生時代へと人々の生活はつながっています。それぞれの時代に人々は、住みやすい、外敵から身を守りやすい場所に集まります。それは日本全国どこでも共通です。それは 出雲(いずも)(島根県)であれ、吉備(きび)(岡山県)であれ、関東平野でもそうであったでしょうし、讃岐(さぬき)(香川県)でも筑紫(ちくし)(福岡県)でもそれぞれ集団で生活をしていたことには間違いありません。

今、奈良県で纏向(まきむく)遺跡の発掘が行われています。建物の基礎が出たり、木のお面が出たり、多くの土器などが出土しています。最近の科学的調査法、炭素14年代測定法という方法で調べたら、その遺跡の中でも最大の、箸墓古墳が造られたのが三世紀後半という結果が、国立歴史民俗博物館から発表されました。

中国の史書魏志倭人伝という本に、卑弥呼の死んだ年(三世紀後半)と、その墓を造ったことが書いてあります。それでこの箸墓が卑弥呼の墓ではないか、と一部の学者が主張しています。 しかし、倭人伝には、朝日新聞の記事にもあるように、『気候温暖で、一年中生の野菜がたべられた』ことからいっても、近畿地方ではなくて、日本の西南部であろう、ということは容易に察せられます。

(b)箸墓は卑弥呼の墓ではありえません

倭人伝にはいろいろ書いてあります。卑弥呼に錦を贈ったことや卑弥呼からも日本製の錦を贈ったことも書かれています。錦とは絹織物のことです。この絹が弥生遺跡から出ているのは福岡県北部地方が主で、近畿地方には全くといってよいほど出ていません。このこと一つからでも卑弥呼の国が纏向遺跡ではありえない、北部九州地方の可能性が非常に高いと言えます。

次の問題は箸墓が卑弥呼の墓の大きさと形の問題です。倭人伝には「径百余歩」と書かれています。箸墓は前方後円墳といわれるもので円部の径は百五十米、長さは二百八十米あります。 この魏の時代の一歩の長さは二十五センチ程度という数学者の説によりますと、墓の大きさは三十米の円墳かもしくは方墳となり、大きさからいって箸墓ではありえないことになります。そのサイズの墓でしたら大きさが合う古墳は沢山あります。

別の説では、漢の時代の長さの基準書から、一歩は六尺で一.八米とも言われます。しかも、その説に従うと百余歩と倭人伝に書かれている卑弥呼の墓は百八十米以上の大きさということなり、箸墓のサイズに近い、ということになります。これが、「箸墓が卑弥呼の墓説」の人たちの主張です。このような数学的な問題と思えることも、古代史の学問の世界ではなかなか決着が付かないのは不思議ですね。

もう一つの問題は「径」と倭人伝には書いてあることです。もし箸墓のように前方後円墳という、丸と台形の組み合わせの中国では見られない特徴のある形でしたら、径百余歩という表現にはならなかったことでしょう。このことだけでも箸墓が卑弥呼の墓ではない証拠といえるでしょう。

(c)「邪馬台国」のありか

「邪馬台国」はどこにあるのかなぜ分からないのでしょうか。「邪馬台国」への行路が分からないのは、読み方を間違えているからです。なぜ読み間違えたのでしょうか。その原因の大きなものに地名比定いうことが上げられます。昔から大和が日本の政治の中心だったから、中国の史書に日本の首都が書いてあれば「ヤマト」の可能性が高い、という 先入観(せんにゅうかん)で倭人伝を読むことにあります。実は倭人伝には、「邪馬台国」ではなく「邪馬壹国」と書いてあるのです。つまり、倭人伝にある邪馬壹国をヤマト国と読みたい、ということから邪馬臺国と読み替えていることがあげられます。もう一つは中国文に句読点がないのでいろいろと文章の解釈ができる、ということが上げられます。

八世紀以降、大和王朝が日本を代表する政権となったことは、中国の史書からも明らかです。しかし、それ以前が不明なのです。中国の史書によると、朝日新聞の記事にもありますが、三世紀ごろは西日本の国々が集まって「邪馬台国」を造ったように書かれています。それが何故八世紀には近畿地方が中心になるのか、そこがなかなか理解できないことなのです。それは八世紀に出来たわが国の史書、『日本書紀』の記述には、「邪馬台国」の流れの政権の歴史がカットされているからです。しかも、大和政権が作った『日本書紀』が書いているように「神話の時代から大和政権が日本全国を支配していた」、と無意識のうちに思い込まされているからなのです。

倭人伝の行路記事では、不弥国というところまでは学者の皆さんの読み方は、ほぼ一致しているのですが、不弥国の次の邪馬壹国が分からない、ということなのです。 なぜかといいますと、伊都国の斜め隣の国として「奴国」というわりと大きな国があるとされているのを、「ナ国」だとすることに原因の一つがあります。奴国とは昔、那の津と呼ばれた「博多」のことだと決めつけてしまっているので、邪馬壹国が分からなくなってしまっているのです。「奴国」とは「ノ国」であり、福岡の室見川流域の国と思われます。「倭人伝」を自然に読めば博多湾岸の不弥国の隣の国、邪馬壹国=御笠川流域福岡平野の国となるのです。

今年(二〇〇九年)、平城京遷都一三〇〇年ということで、奈良地方では活発に遺跡調査などが進められています。いままで述べたように、古代から人々は集団生活を送ってきたのであり、この地方の古代の中心の一つが纏向であったことは否定できないと思います。

しかし、卑弥呼の墓を箸墓であるということを証明するためではなく、本当に卑弥呼の国と墓のことを知りたいのであれば、今度の箸墓の年代測定に使われたのと同じ方法で、全国の古代の遺跡を調べ直すことが必要でしょう。特に、纏向遺跡と比較にならない 絢爛(けんらん)とした出土品がある福岡の、吉武高木・須玖(すく)岡本(おかもと)・三雲・平原・那珂八幡・立岩・一貴山(いきさん)などの遺跡が造られた年代を調べ直す必要があるでしょう。そういうことが分かった今回の国立歴史民俗博物館の調査結果であった、と理解するべきと思われます。

ともあれ、朝日新聞社という日本一と自負する新聞社の記事としては、ちょっとお粗末だったと言われても仕方がないようです。

★ところで「邪馬壹国」とは

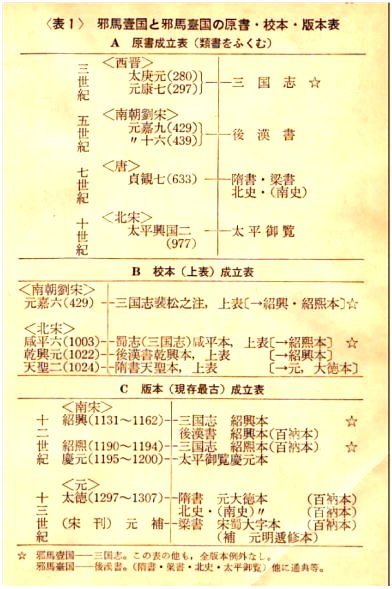

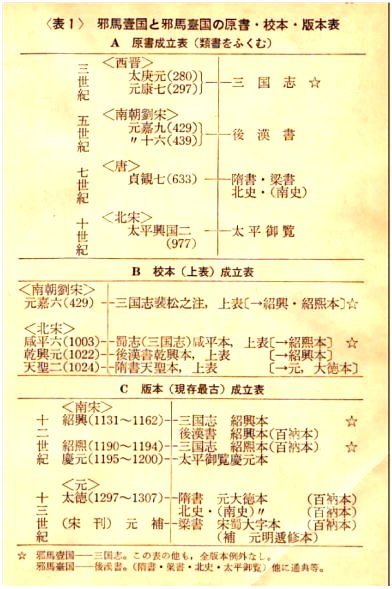

邪馬台国と普通いわれていますが、『三国志』魏志には邪馬壹国とあるのです。全ての版本にこぞって「邪馬壹国」と書いてあるのです。それがなぜ「邪馬台国」とされるのか、これが問題です。

『三国志』は280年頃に陳寿によって書かれ、公になったのは陳寿の死(297年)後で300年前後です。卑弥呼が亡くなったのが248年頃、壹与の朝貢266年頃ですから、殆んど陳寿により同時代に執筆された記録と言ってよいのです。

また、この三国志には宋朝の歴史家の裴松之によって注釈が全編に亘って行われ、429年に完成しました。注釈の分量の方が本文より多いくらいの注です。その裴松之の注釈ですが邪馬壹国については、邪馬臺国の間違いとかそのようなことは何も書かれていません。

ところが、陳寿よりそれより150年後に、三国時代より前の後漢時代の史書が欠けていたので、范曄(398~445年)が432年に『後漢書』を著しました。その本では、わが国が「邪馬臺国」と表記されているようなところがあります。 この事実から言えるのは、魏の時代から約150年後に、我が国の名前が「邪馬壹国」から「邪馬臺国」に記載が変わっていた、ということでしょうか。

しかし、後漢書の記事では「大倭王は邪馬臺国に居す」と書いているのです。この文からは、全体の国の名は「大倭」であり、その都が邪馬臺国ということです。

又、邪馬壹国は邪馬臺国の書き間違い、という説が根強くはびこっていて、大津教授もそれに乗ってか、「邪馬壹国」など丸で無いもの同然の書き方です。これでは、中国の正史に対して失礼極まりないでしょう。

古田武彦氏が邪馬壹国か邪馬臺国なのか、版本での記載の違いを表にしています。 (『邪馬一国の証明』角川文庫p90 より転載)

右の表から分かるように、三国志はどの版本も「邪馬壹国」なのです。

ところが、我が国の歴史家は、『後漢書』の記述「邪馬臺国」が正しい、『三国志』魏志の「邪馬壹国」は誤り、と決めつけてしまったのです。その理由は、「臺」は「ダイ、タイ」と読みますが、その略字とされる「台」は「ダイ、タイ、ト」と読めるのです。

「邪馬台国」と書けば「大和国」(ヤマトコク)というわが国おなじみの国名になる、これに間違いなし、ということになってしまったのです。勿論、中国の史書に「邪馬台国」は存在しません。

歴史的には江戸時代の松下見林の『異称日本伝』一六八八年成立 でおおまか次のようにこの問題についての見解を示しています。

「外国の史料と日本書紀と合わないところは我が国記を基に取捨すればよい。倭人伝でも「日本書紀」によれば、景初・正始など魏の明帝の時期は、日本の神功皇后の時代である。だから、当然中心は「大和」である。だから「ヤマト」と読めぬ「邪馬壹」は捨て、「ヤマト」と訓むことのできる「邪馬台」を採ればそれでよい」というまことに明瞭な論理です。(邪馬壹国 『史学雑誌』78-9 昭和44. 9 古田武彦)

残念ながら大津教授もこの束縛から逃れることが出来ないでいるのです。 なぜこのようなことになったのか、古田武彦氏はおおむね次のように指摘します。

【『三国志』魏志倭人伝では、「南、邪馬壹国に至る。女王の都する所、・・・・七万戸なる可し。」とあり、『後漢書』倭伝では、「その大倭王は、邪馬臺国に居る。」とある。

この二つは同じ国を説明しているのではない。 『三国志』では七万戸の国全体の呼び名としての「邪馬壹国」で、『後漢書』では大倭王ひとりの居る場所が「邪馬臺国」である。つまり意味が違うのだ。

西晋の滅亡東晋の成立と中国では大きく政治が動くが、わが国でも邪馬壹国の都が、博多湾沿岸部から内陸へ遷った可能性が高い。論理的に「三国志」と『後漢書』との一見理解できないように見える「邪馬壹国Vs邪馬臺国」問題も、前後の文脈から論理的に考えるとこの様な帰結になる。】(『俾弥呼』古田武彦ミネルヴァ書房2010年)

その様に基本認識が間違っているのに、大津教授が「卑弥呼は纏向に居た」、とおっしゃるのはいくらかでもこの問題を聞きかじっている者にとっては空々しく聞こえます。

しかし、日本の最高学府のそれもこれが専門の国史学科の教授がおっしゃるのですから、「邪馬台国」問題も纏向で解決、と思われる方もいらっしゃることでしょう。誠に残念な現状と言えましょう。

★倭人伝の「里」の問題

大津教授は、【倭人伝とか文献学には自分はあまり詳しくはない】、とおっしゃいますが、倭人伝に記載のある「距離」の問題に目を向けないのは歴史学の教授としていかがなものでしょうか。

大津教授のこの『天皇の歴史01』での「里」についての記述を拾ってみました。 大津教授の『天皇の歴史01 神話から歴史へ』には、倭人伝の「里」については殆んど書かれていません。わずか一か所「邪馬台国」所在について、二つの説の説明のなかで、「倭の地を参問するに(中略)周旋五千余里ばかりなり」というところだけです。

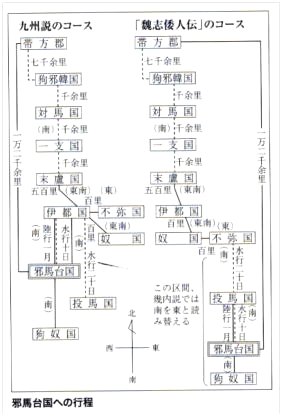

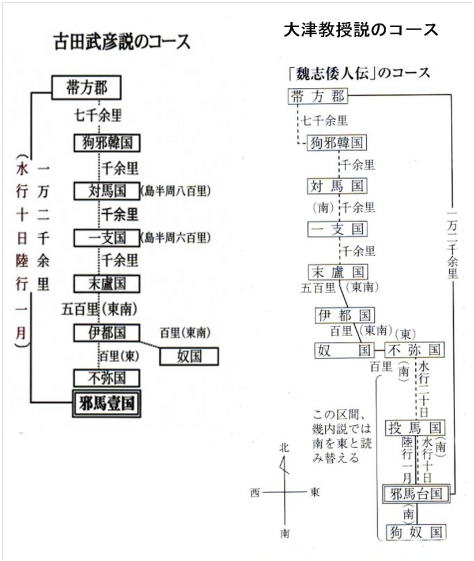

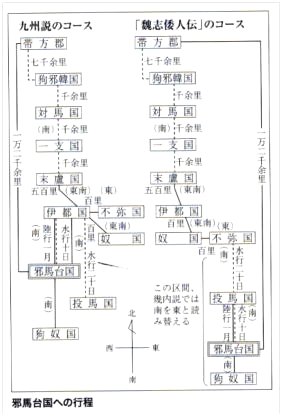

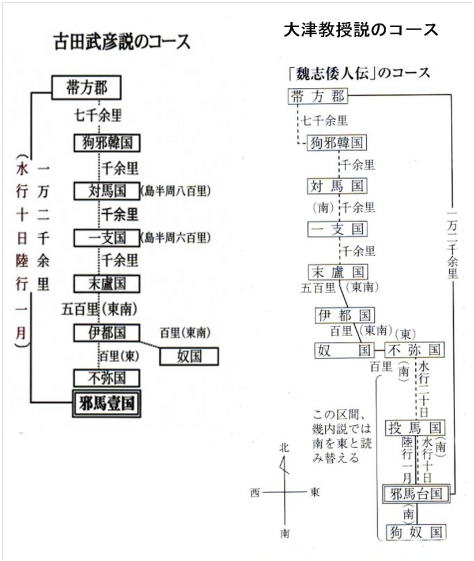

あとは、次の右下図に「倭人伝」のコース、九州説のコースという説明図のなかに、倭人伝に書かれている各地点間の「里」が描かれているだけです。

『三国志』の記述に在る「里」の問題、特に「倭人伝」では、その行路記事の里数から卑弥呼の都が何処にあったのかを定める大きな因子ともいえるでしょう。 大津教授の行路図は、【不弥国からの行程を“南を東に読み代えれば“邪馬台国は畿内にある、ということになる】、という説明図です。【 トータルとしては帯方郡から一万二千余里というところは九州説と同じ】とされます。

大津教授の「九州説」の行路図は、伊都国乃至不弥国から水行十日陸行一月で邪馬台国に着く、という説明です。

しかし、この大津教授の「倭人伝」の行路記事の読み方に決定的な欠陥があるのです。 状況が良く分からない中国の皇帝はじめ高官たちに上呈する歴史書です。未知の女王国への行程について、常識的にどのような報告をするでしょうか。どれくらいの距離があるか、どれくらい日数がかかるか、この二つが絶対必要条件でしょう。

そのミソもクソも同じ理解をしているから陳寿が詳しく女王国の在りかを書いているのに、「ヤマト国」に目をくらませてしまっていて行路が理解できないのです。 帯方郡から、一万二千余里の距離で、日数にしたら水行十日陸行一月というところに女王国はある、と陳寿ははっきりと書いているのです。

大津教授がこの理屈が理解できないので【 南を東に読み代えることは一定の根拠がある】(p43)などと邪道に走って、「卑弥呼は纏向にいた」というとんでもない方向に走ってしまうのです。四世紀の中国史官の文書を、二十一世紀の東京大学の現役歴史学教授が理解出来ないことを江湖に示す失態といえましょう。

今から四十年前に、古田武彦氏が『「邪馬台国」はなかった』一九七一年朝日新聞社 で綿綿密密に検証されています。大津教授が出されている行路図と同様に「古田武彦説のコース」を作ってみました。すっきりして誰でも理解できる行路図と思いませんか?

今あらためて、ミネルヴァ書房からコレクション版として出ています。大津教授がお読みになられることを期待します。

★卑弥呼の墓の大きさと冢〈

「魏の時代の里」について大津教授は全く触れられていませんが、同じく長さ単位の「歩」についても何らコメントされません。それなのに、【 (卑弥呼の死亡時期と)最初の巨大前方後円墳である箸墓とほぼ年代が重なると考えられ、箸墓は初代の倭王卑弥呼の墓だという新聞報道がさかんになった】(p46)とされ、「倭人伝」に記載のある「径100余歩」を無視されています。

魏の時代の「歩」はどれくらいの長さであったのか、各説があります。前出の朝日新聞の記事の批判(槍玉その32)で、この問題について述べましたので改めてはのべません。(例えば藪田嘉一郎『中国古尺集説』によれば約25cm)

大津教授も【纏向の地には、箸墓古墳(280メートル)云々】(p53)とその大きさはご存知のようですから、「歩」の長さが分かれば自然、箸墓が卑弥呼の墓といえる大きさかどうかが判明するのです。

大津教授が、東京大学という最高学府の、担当する歴史学の教授としての自覚を持たれているのでしたら、魏の時代の「長さ」についての検証プロジェクトを立ち上げ、学際的にリーダーシップをとられては如何でしょう。もし成果が得られれば、坂本・井上師弟郡評論争よりも歴史に大津透の名をとどめることになると思うのですが。

もう一つの問題があります。「倭人伝」には卑弥呼の墓のところで、「大いに冢を作る」と書いてあります。大きな墳を作るとは書いてないのです。

冢と墳は違うと古田武彦氏は指摘されます。『邪馬一国の証明』1980年 角川文庫「邪馬壹国と冢」にて、『三国志』に冢と墳の違いが書いてある、と次の様に述べています。大津教授は「冢」という見慣れない語について調べてもみられなかのでしょうか。

【「山に因りて墳を為し、冢は棺を容るるに足る」 孔明の遺体は漢中の定軍山に葬られた。そのとき生前の遺言によって右のような質素な冢が 既存の山(定軍山)を墳に見たて、その一角に築かれた、というのである。

『三国志』では墳と冢の両概念は明晰に区別されている。「大君公侯墓」の場合は、通例「墳」であった(蜀志十四)。これに対し、「棺を容るるに足る」程度のものは、当然「冢」であって「墳」ではないのである。孔明は中国三分の非常時たるにかんがみ、多大の人力・経済力を消費する「墳」を、自分の遺骸のために築かれることをいさぎよしとしなかったのであろう。

こうしてみると、卑弥呼の場合、「大いに冢を作る」とあり、それは「径百余歩」の規模だった、という。よく知られているように(藪田嘉一郎著『中国古尺集説』にも書かれている)「歩」は「里」の下部単位であり、「一歩=三〇〇分の一里」である(後世は三六〇分の一里)。

従って「漢の長里=約435メートル」なら、百余歩(130~40歩)は、「180~200メートル」の巨大 古墳となろう。ところが、「魏晋朝短里=約75メートル」なら、「30~35メートル」となって、大き目の「冢」となる。この程度では到底「墳」とはいえないのである。

すなわち、陳寿がこの条に至って「径百余歩」と書いたとき、 その脳裏に描かれた規模は決して200メートル近い大古墳ではなかった。それなら必ず「大いに 墳を作る」と書いたはずであるから。逆に 30メートル前後のイメージ だったから、これを、「大いに冢を作る」と表現したのである。】と。

卑弥呼の墓は、大津教授が主張する箸墓古墳では、その大きさからいっても到底ありえないのです。

★三種の神器について

【なぜ剣と鏡が大和王権のレガリア、王位の象徴になったのだろうか】(p64)、 と大津教授は自ら設問されて、その解答を述べられます。 しかし、弥生期の代表的青銅器は、西日本の銅矛銅戈銅剣であり近畿以東の銅鐸です。

中国地方東部近畿地方西部には銅剣の出土もあり両者の文化が入り混じった地域とも言えるでしょう。 その様な中間地帯大和でで、大和朝廷の神器を論ずるのであれば、「銅鐸」がなぜ入らなかったのか、などを概観して頂きたいものです。

勾玉が天皇の即位にあたり奏上されるレガリアにならなかったのか、については駄じゃれ的な説明も入れて、次のように述べられます。

【八坂瓊曲玉も天皇の宝器であったが、勾玉は縄文時代以来の伝統的な日本固有の宝器である。玉=タマ(霊)であるから、祖霊のシンボルとして代々存在していた可能性は高いが、それだけでは天皇位を付与するレガリアにはならなかったのだろう。】(p68)と。

大津教授が王権のレガリアの説明資料として使われるのは「倭人伝」であり、石上神宮の七枝刀であり、稲荷山古墳鉄剣などです。 ここでは一応大津教授の流れに乗ってみることにします。

まず、「倭人伝」にかかわる問題について、大津教授の考えを拝見してみましょう。

「倭人伝」で神器にかかわるものは、先述のように、鏡・矛であり刀と珠でしょう。ところが、弥生期には近畿地方には銅鐸は沢山出ても、鏡・刀は殆んど出ていません。弥生期にこれらの出土が多いのは、圧倒的に北部九州なのです。『日本書紀』に出てくる三種の宝物、「鏡・剣・勾玉」の三種の神器がセットで出てくるのです。年代的には 吉武高木遺跡→三雲遺跡 →須玖岡本遺跡→井原遺跡→平原遺跡となると思われます。弥生期の近畿の古墳からはこれら三種の神器がセットで出た、ということは全くありません。

なのになぜか、大津教授はこれらの遺跡と「天皇」のルーツとを結びつけようともされないのです。 大津教授は「三種の神器」を取り上げてはいるのですが、北部九州の三種の神器を出土する遺跡には極めて冷淡で殆んど無視されます。

「記紀の説話は六世紀に創作された」説に乗るとしても、個々の伝承の内容にはそれなりの実体が反映している、ということは自説に都合が良い限りにおいては、認められるようです。まして、現実に遺跡から三種の神器が出土しているから、古代史学者としての意見があってもしかるべきかと思うのですが、それに背を向けて、大和王権のレガリアという今風の衣を着せて大津教授の三種の神器談義となります。

【「倭人伝」に記されている魏朝から下賜されたもろもろの中には、五尺刀と鏡がある】と指摘され、【 王権のレガリア(王権を象徴する宝物)が剣と鏡】とされます。なぜか、魏朝から「親魏倭王」の印綬はレガリアの資格がないといわんばかりです。 そのあたりの大津教授の説明は次のようです。

【(魏朝から卑弥呼に宛てた)詔書で、卑弥呼は「親魏倭王」に任じられ、「金印紫綬」を賜り、魏の臣下となり官職に任命された―これを冊封という―ので、それは魏の権威により倭王の地位を国内・国外に認めさせるためだった。

まさにその目的で刀と鏡を特に賜り、刀・剣は「汝が国中の人に示し、国家汝を哀れむを知らしむべし」とあるように魏が卑弥呼に権威を与えたことを示すための宝物であり、倭王側の要望により特に下賜されたものだろう。

五尺刀はおそらく王権のシンボルとして用いられ(二口なのは卑弥呼と男弟の二人分か)、「銅鏡百枚」は、朝廷から下賜された三角縁神獣鏡が全国の古墳から出土していることから、各地の豪族に配布され、地方の首長の権威を支えたのだろう。】(p65)と。

この大津教授の意見には数々の疑問が涌きます。刀・剣だけでなく大津教授も紹介しているその詔書には、次の①に上げる品々が書かれています。

疑問を列記してみます。

①「紺地句文錦三匹・細班華罽五張・白絹五十匹・金八両・五尺刀二口・銅鏡百枚・真珠・鉛丹各々五十斤」という大層な下賜品です。卑弥呼が貢物として届けたのは、「生口男四人女六人、班布二匹二丈」でありその落差の大きいことに驚くのですが、大津教授は何とも感じられなかったのでしょうか。

②これらの内の「五尺刀二口と鏡百枚」のみが、なぜ倭王側の要請による、と判断されたのでしょうか。

③魏の皇帝は「これらの品々を国中の人に示せ」と指示しています。分配せよとは言っていないのですが、この魏朝に逆らって行ったという大津教授の判断の根拠は何でしょうか?

④『日本書紀』などが記す宝器は刀でなく剣なのですが、その事についても何も言われないのは何故でしょうか。

⑤西日本の各地から出土する広幅銅矛や、中部日本の銅鐸などの宝器と思われる弥生期の青銅器について、大津教授が無言なのは何故なのでしょう。「王権の象徴の宝器」の歴史を探るのには必要な検討されるべき弥生期の遺物と思いますが。

⑥何にもまして不思議なのは、三種の神器がセットで出土している弥生期の遺跡について、一言も述べないことです。これほどアンフェアーな態度でよくも『天皇の歴史』と堂々といえるものだ、と寒心させられます。この「三種の神器問題」は改めて述べます。

⑦倭奴国の金印といい、卑弥呼が貰った「親魏倭王」の印といい、王者は部下に与える「印綬」という形で支配権を行使しているといえるでしょうが、このことが「天皇の歴史」には無関係で良いのでしょうか。「玉璽」との関連ありなしも語られないのは不思議です。

神器と玉璽について大津教授は以上の事を発展させて、『古語拾遺』などを引き合いに自説を構築されます。しかし、何時の時代にか中国の冊封体制から離れた時に、「倭国」も自身の「国璽」を作成した(恐らく半島の諸国も)、とする方が、当然の思惟のなり行きではないでしょうか。

九世紀に書かれた『古語拾遺』に「八咫鏡及び草薙剣の二種の神宝を以て、皇孫に授け賜ひて永に天璽(所謂神璽の剣・鏡是れなり)と為たまう。」とあるから、それも注書の「神璽の剣・鏡」が天璽とあることから、【 律令規定の、天皇御璽・太政官印なども「神璽の剣・鏡」をさしているとすることもできる。】と大津教授がおっしゃるのはあまりにも飛躍し過ぎではないかと思います。

そして、大津教授は、【欽明・允恭・顕宗・清寧の各天皇の即位時に「璽印・璽」などを群臣が奉った、とあるがこれらは中国史料などにより潤色した表現であり、天皇位を象徴する玉製の印璽はなかった】(p63)と、何を理由にしているのか言われずに断定されます。東京大学国史学教授の私が言うことだから弁明不用ということなのでしょうか?

また、記紀に書いてあると、仲哀天皇が筑紫に来た時に岡県主の熊鰐や伊覩の五十迹が、賢木に鏡・勾玉・剣を掛けて迎えた、ということを挙げて、【 神器を捧げて配下になったことを示し、王は己の神器を下賜し主従関係を作って行く】というように書いています。【 これは司祭者的性格を持つ地方首長が祭祀権を天皇にさし出すことを示す、服属の儀礼である。】(p70)とも言われます。

この論理は自家撞着ではないでしょうか?なぜなら、大津教授は、 卑弥呼は魏から下賜された鏡を各地の豪族に分け与えて国を纏めていった、といわれるのに、もう既に各地のボス達に鏡が誰からか下賜されていた、ということになるわけですから。そうすると、例えば熊鰐は、仲哀天皇以前に誰からか、別の大王から神器を下賜されていた、ということになるのです。

この論理からいくと、大津教授が認めたくない西日本の別の大王の存在を認めなければならないのではないか、と思うのですが大津教授はそのことに気付かれないようです。

大津教授は神武天皇架空説を信奉されているせいなのでしょうか、『日本書紀』からいろいろと沢山引用されますが、なぜか神武紀には冷淡のようです。

神武紀には東征中、近畿でニギハヤヒ一族に出会って「同族の印」として弓の靫の模様を見較べるシーンがあります。敵味方の見分けは古代にあってはとても大事なことであったと思います。仲哀紀の話もこのような意味、「我々は同族である、敵ではない」という意思伝達だったととるのが合理的判断でしょう。

大津教授は前述のように、なぜ、剣と鏡が王権の象徴となったのか。卑弥呼に贈られた五尺刀二振りと銅鏡100面が倭王側の要請によって送られた、と、されます。

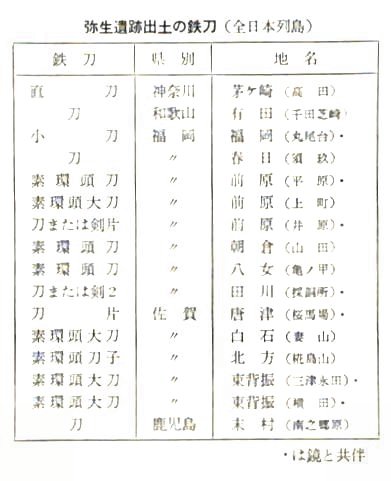

この説明を聞いて不審に思うのは、五尺刀が王権のレガリア、であるのなら何故纏向遺跡から出ないのか。特に五尺刀については、弥生期の出土例は大和には皆無で北部九州から多数出土している、ということについて大津教授は口を噤んでいます。

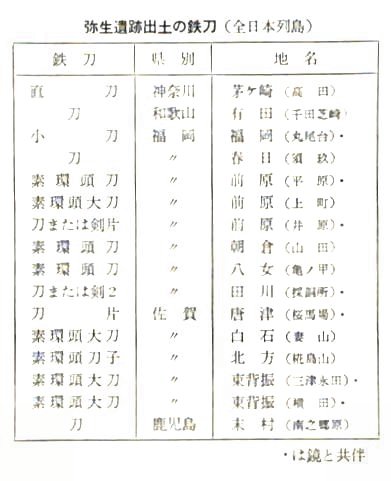

古田武彦氏によれば弥生期の鉄刀の出土状況は次のようです。 その中の福岡県前原町上町出土の大刀は長さ1.19mで魏尺の五尺(1.21m)と同じといってよいものである、などと指摘されています。(『ここに古代王朝ありき』第一部邪馬一国の考古学第二章「倭都の痕跡」より転載)

★三種の神器問題の結論

大津教授が「剣と鏡」の二種の神器のように論じられるのは、津田左右吉大先輩の説を継承されているからのようです。この点も含めて古田武彦氏は次のように述べていますのでご紹介します。

【「三種の神器は天皇家の宝器として、戦前は万世一系の証拠物のように喧伝された。津田左右吉は是は記紀成立期の造作とみなし、『古語拾遺』の二種の神器や『日本書紀』崇神紀の「神璽鏡剣」の記事を本来形とした。

しかしながら近畿の和泉黄金塚古墳や、福岡県の一貴山古墳、熊本の江田船山古墳からもこの三種の神器セットが副葬品として出土している。そして、弥生期の遺跡、福岡県の三雲・井原鑓溝・須玖岡本・高木吉武・平原からも「三種の神器」のセットの副葬品が出ていて、津田左右吉の「後代の造作」との判断は明らかに早計であった。(筆者注:大津教授は無批判に受け入れているようですが)

ま た、近畿地方の古墳からの「三種の神器」セットは、九州地方のに比べると明らかに貧弱だという事実もある。 「三種の神器」の出土事実から、『記・紀』の叙述が真実で、近畿天皇家の万世一系論が復活出来るかというとそうではない。

た、近畿地方の古墳からの「三種の神器」セットは、九州地方のに比べると明らかに貧弱だという事実もある。 「三種の神器」の出土事実から、『記・紀』の叙述が真実で、近畿天皇家の万世一系論が復活出来るかというとそうではない。

この出土事実から、明らかに弥生期の権力のシンボル「三種の神器」から古墳期へという“文明伝統の継受”があったとしか考えようがない。つまり本流は一貫として九州にあり、近畿に分流したのである。

このように、考古学的出土物の実証する「三種の神器」セットも歴史的出土状況と分布は、天皇家を日本列島の永遠の主流とみなす「万世一系論」などを支持していなかった。戦前の皇国史観流の論者の架構するところ、いわば空中の楼閣に過ぎなかったのである。】(以上『風土記にいた卑弥呼 古代は輝いていたI』朝日文庫より要約)

また古田武彦氏は「三種の神器」について次のように『昭和天皇独白録』寺崎英成 文春文庫を紹介されます。

【「三種の神器」は現在の天皇家にも伝えられ歴代天皇が崇拝の対象としている。一九四五年の日本の敗戦時に、昭和天皇が心配したのは、三種の神器が敵国アメリカ軍に奪われることであったといわれます。

アメリカ軍が伊勢湾付近に上陸すれば、伊勢・熱田両神宮が直ちに敵の制圧下に入り、神器の移動の余裕が無くその確保の見込みが立たない。これでは日本の国体護持が難しい。故にこの際私の身は犠牲にしても、講和をせねばならぬと思った。】(『失われた日本』第十二章「空白の三種の神器より。」

このように「三種の神器」と「万世一系の国体」は、現在の天皇方まで束縛されている思想のようですし、キチンと解明する必要があると思いますが、大津教授には、この『天皇の歴史 神話から歴史へ』を読む限りどうやら無理のようなのは誠に残念です。

ところで、この本を読んでいると、いろいろと大津透教授 が参照された本やその内容の引用が出てきます。井上光貞・直木孝次郎・土田直鎮・吉田孝・熊谷公男などの各氏です。 それらの方々が、今回の大津教授の『天皇の歴史 神話から歴史へ』という本と似たような本を出されています。

井上・直木・土田の各氏は中央公論社の『日本の歴史』シリーズ(中公文庫)の執筆者、熊谷氏は講談社のシリーズ『日本の歴史03 大王から天皇へ』など、いずれも同工異曲の歴史を語られている感じです。このようにしてわが国の歴史学者が再生産されていくのだなあ、と改めて感じ入りました。

(三) 金石文と我が国の歴史

★七枝刀問題

大津教授は、王権の象徴の例として七枝刀を挙げられています。この七枝刀に書かれている銘文は数少ないこの時代の金石文です。この銘文の解読が間違っていると、その銘文の理解によってなされる「王権の象徴論議」も的外れになることは自明の理です。

大津教授は刀が王権の象徴になった例として七枝刀を写真付きで次のように紹介します。

【石上神社に伝わる七枝刀には「泰和四年五月十六日丙午」と東晋の年号(369)を記し、東晋の意思をうけて百済王世子の奇生が倭王旨のためにこの刀を作ったとの銘文がある(川口勝康説による)。倭王はこのような中国・朝鮮からの下賜刀を保有し、後述する江田船山古墳鉄刀などのように刀剣の分与によっても倭国内の秩序を形成した。

剣も鏡もともに中国や朝鮮からの下賜をその権威の源とし、支配を行ったと考えられる。『日本書紀』神功皇后五十二年に、百済の使者久氐らが千熊長彦に従って日本国王に「七枝刀一口・七子鏡一面、及び種々の重宝」を献上し、日本に長く朝貢しようと誓ったことを記す。】 (p66)

この大津教授の説明文を読んで、「東晋の意を受けて百済王子が倭王旨の為に作った」というフレーズに問題点がある、ということを理解できる人は、失礼ながら少ないのではないかと思います。

大津教授はまた、“下賜された刀であるのに、「百済が日本に長く朝貢しようと誓った」”、という『日本書紀』の取り扱い方を紹介しています。このことは、『日本書紀』の記述が粉飾されているということを言いたいのかな、ともとれますが、何か奥歯に物が挟まった言い方です。

『日本書紀』は、大和朝廷が天下に君臨していて、外部から物が送られてくれば、「朝貢」であり、先方にものを贈れば「下賜」という、大義名分で書かれていることはいわば常識です。このあたりの理解のために、ちょっと面倒と思われるかも知れませんが「七枝刀」について整理しておきます。

天理市(奈良県)にある石上神宮に神宝として伝わる珍しい枝分れした、古代の鉄刀があります。その表と裏に金文字の象嵌があり、明治の初期、石上神宮の菅政友宮司が世の中に紹介しました。

その象嵌された銘文にはいくつかの判読不能の文字もあり、何人もの古代史学者がこの銘文の解読に努めました。今回、大津透教授が説明されている前述の解読文は、川口勝康氏の説によるとされています。この七枝刀については大津教授の著書にもあるように、『日本書紀』にその伝来の記事もあります。

まず、銘文をご紹介します。原文は次のような文章です。 表面 泰和四年□¹月十□²日丙午正陽造百錬鉄七支刀□³辟百兵冝供供矦王□□□□⁴作 裏面 先世□⁵来未有此刀百滋□⁶世□□⁷生聖□⁸故為倭王旨造傳示□⁹世

以上の判読が不確かな文字について (1)と(2)は日付の文字であろうことは容易に察せられます。 (3)は「生」という字であろうということは学者間でも異論はあまりないようです。 (4)は作者名だろうということでしょう (5)は「以」の旧字体ではないか (6)は「王」ではないか (7)「子」と「奇」ではないか (8)「音または晋」ではないか (9)「後」ではないか というのが諸学者の意見のようです。

読み方の上で意味が大きく違ってくるのは、(8)の「音」又は「晋」というところです。大津教授は、河口勝康首都大学教授(東大修士卆)の意見を取り入れる形で、(8)の不明字を「晋」と解し、泰和という年号は東晋の年号と判断されて、【 東晋の意を受けて百済の皇子が倭王旨に贈った(下賜した)】という風に理解されたのです。

しかし、「泰和」という年号は百済の年号にも存在していること、倭王旨というのは誰を指すのか、ということを曖昧のまま「七枝刀」は王権のレガリアの象徴とされるのは如何なものでしょうか。

この銘文の中に矦王という言葉が出てきます。大津教授は全くこの言葉について注意を払っていません。古田武彦氏によれば、【矦王は候王と同義であり、『漢書』に「異姓諸候王表」があり、中国の天子のもとにある諸王に対して用いられている用語】と指摘されます。

つまり、この銘文で百済王(候王)が倭王(候王)に贈ったもので、「献上」や「下賜」でなく対等の立場での贈り物であることを示しているのです。古田武彦氏はさらに、【倭王旨は、中国の一字姓を見習っていた当時の倭国の王であろう】、とされます。

勿論そのような伝統の無い「大和王朝の大王」ではなく、「倭の五王」で倭讃から倭武の五人の王たちと同じ王朝の王、倭王旨であったと古田武彦氏は推論されるのです。ご承知のように、倭王旨という人物は『日本書紀』には出ていません。ですから大津教授は、この倭王旨について、大和朝廷の誰かだろうという以上のことを述べることが出来ないまま説明が終わります。

このように、七枝刀の金石文の解明を充分にせず、『日本書紀』の記述を頼りに判断し、『日本書紀』の記述に見えない「倭王旨」については不明のまま、その上で大和王朝の「王権のレガリア」の象徴としています。これは論理的に飛躍が過ぎます。

石上神宮にいつの時代に納められたのかという伝承の無い七枝刀でもあることから、この刀は百済から大和ではなく「倭の五王」の王朝、倭王旨に贈られ、それが何らかの理由で後年奈良の石上神宮の宝物になったもの、と古田武彦氏は推定されていますが、確度の高い推測でしょう。(以上の七枝刀についての説明は『失われた九州王朝』古田武彦に拠るものです)

★「百済記」の貴国と沙至比跪

この七枝刀の『日本書紀』の記事のところに、百済とわが国との間にイザコザが生じ、わが国が襲津彦という人物を派遣し解決しようとしたとあります。百済の歴史書では「沙至比跪」がトラブルメーカーであったような記事となっている、ということについて大津教授が次のように意見を述べています。

大津教授は、まず葛城一族と天皇家との関係について述べ、葛城襲津彦という人物が『日本書紀』の神功紀・応神紀・仁徳紀に合わせて四回登場し、勇将として描かれている、と書かれています。

そして『日本書紀』に分注として「百済記」が引用されている、としてその一部分を紹介しています。その説明に【 「百済記」は百済滅亡後日本に逃れてきた百済人が百済の記録を基にしながら百済が日本に協力した事蹟を述べようと提出したもの(坂本太郎説)】とされます。

その証拠として、【 日本のことを「貴国」と称していること、「天皇」という号が用いられていることから、天皇号が定まった推古朝以降に作られたことがわかる。その「百済記」に沙至比跪という人物が出てくるがこれは葛城襲津彦と同一人物であり実在した可能性が高い】、というように述べています。(p157~159要約)

大津教授はこのような論理の組み立て方をして、上記のように葛城一族の繁栄の基を判断し、天皇家との関係に言及されていきます。

この大津教授の発言の中の、(a)『百済記』の貴国とは何を指すか、(b)襲津彦と沙至比跪が同一人物か、などの疑問点について検討してみます。

(a)『百済記』の貴国とは何を指すか

『日本書紀』に引用されている百済系史書には、『百済記』のほかに、『百済新撰』『百済本記』がありますが、いずれも現存していません。『日本書紀』に引用されていることによってこれらの史書の存在していたことを知ることができる貴重な史料なのです。

その『百済記』を【 日本のことを貴国と表現しているから、百済の渡来人がこの『百済記』を作って献上した。】というように大津教授は主張しています。つまり、百済から戦難を逃れて我が国に来た百済人が、我が国の求めに応じて百済とわが国との通交の歴史を綴ったので、「貴国」という表現になった、と言われるのです。

しかし、この『日本書紀』の『百済記』からの引用文の「貴国」についてみてみますと、その様に「日本を貴国と敬称として書いた」という様なものではないのです。『日本書紀』にあります「貴国」の記事を上げてみます。

(イ)神功紀四十六年(本文)是に卓淳の王末錦旱岐、斯摩宿禰に告げて曰はく、「甲子年の七月中、百済人久氐等三人我が土に到りて曰はく、『百済の王、日東の方に日本の貴国有るを聞きて臣等を遣して、其の貴国に朝でしむ。・・・』といふ。時に久氐等に謂りて曰はく『本より東の方に貴国有ることを聞けり。然れども未だ通ふこと有らざれば其の道を知らず。・・・』という。仍りて曰ひしく『若し貴国の使人、来ること有らば、必ず吾が国に告げたまへ』といひき。如此いひて乃ち還りぬ」といふ。(百済の王)「吾が国に多に是の珍宝有り。貴国に貢らむと欲ふとも道路を知らず。・・・」とまうす。

(ロ)神功紀六十二年(分注) 百済記に云はく、壬午年に新羅、貴国に奉まつらず、貴国沙至比跪を遣して討たしむ。

(ハ)応神紀八年(分注) 百済記に云へらく、阿花王立ちて貴国に礼无し。故に我が枕弥多礼及び峴南・支侵・谷那・東韓の地を奪われぬ。是を持って王子直子を天朝に遣して先王の好を脩む。

(ニ)応神紀二十五年(分注) 百済記に云はく、木満致は、是木羅斤資、新羅を討ちし時にその国の婦を娶きて生む所なり。其の父の功を以て任那に専なり。我が国に来入りて、貴国に往還ふ。制を天朝に承りて我が国の政を執る。権重、世に当れり。然るを天朝、其の暴を聞しめして召すといふ。

これらの「貴国」が日本のこと敬称として言っているとしたらおかしくはないでしょうか? 特に(イ)では「日本の貴国」とあります。「日本の日本」などという表現はあり得ません。

『日本書紀』は日本という語が使われていない時代の叙述でも、我が国の表現は日本とせよ、倭武尊は日本武尊というように書きなおされています。「倭国」は全てといってよいほど日本に書きなおされています。 つまり『百済記』の「日本の貴国」は元の文章は「倭の貴国」であったものに違いないと思われます。

また、この文章は、卓淳国の王に百済の王が貴国との通商の仲介を頼んでいるのです。その中で第三者の日本の事を「貴国」という表現はあり得ないと思います。

ところが、『日本書紀』の編者は「貴国」を日本と書き直すと「倭の貴国」の場合、「倭」は「日本」と書きなおす原則があることから、「日本の日本」となってしまい、文章として成り立たなくなるので、そのまま「貴国」と書いたと思われます。

では、我が国が「貴国」と呼ばれていたことがあったのか、という証拠があるか、という反論がされるかも知れません。 それでは、日本のキ国と呼ばれる地域があったのでしょうか。

現在まで残っている地名でキ国に該当するのは、和歌山県の「紀伊半島」、岡山県の「鬼ノ城」、福岡県の「基肄郡」などが上げられます。詳しく調べればもっと有ることでしょう。

朝鮮半島と地理的にも近く通商関係を結ぶなどを考えると福岡県の基山という古代山城遺跡のある基肄郡の「基肄」が貴国の有力候補と云えるかと思います。

古田武彦氏は『日本書紀』岩波本が熱田本(卜部本系列)という古写本に基づいているが、北野本という別の古写本によると、この「百済記」の「貴国」の記事が『日本書紀』とは違っている、と指摘されます。(『失われた九州王朝』より)

『日本書紀』神功紀六十六年に「倭の女王貢献」の記事があります。 岩波文庫では、「是年、晋の武帝の泰初の二年なり。晋の起居の注に云はく、武帝の泰初の二年の十月に、倭の女王、訳を重ねて貢献せしむといふ。」 北野本ではこれは「是の年、晋の武帝の泰初三年初の起居注に云う。武帝の泰初の始、二年十月、 貴倭の女王、重訳を遣して貢献せしむ」と。

明らかに「倭の女王」と「貴倭の女王」と異なっています。 この北野本と卜部本のどちらが『日本書紀』の原形を残しているのか、という考察を『失われた九州王朝』でされて、北野本の方だ、とされます。詳しくは同書をご覧ください。

その中で北野本の方が卜部本より古形を保つ例として挙げられているのに、『日本書紀』天智紀四年九月の「百済将軍」(卜部本)があります。北野本では「百済禰軍」です。古田武彦氏は『三国史記』に「司馬禰軍」という官職名があることを挙げ、その事を知らぬ卜部本の書写者が禰軍は将軍の誤りと誤断したもの、と推論されています。

この「百済禰軍」という呼称を持つ百済の軍人の墓誌が西安で発見された、と2011年10月23日の朝日新聞が報じていました。古田武彦氏の推論が正しかったことが約四十年後に、金石文という形で確かめられたことになります。もし、百済将軍と墓誌に出ていたら、古田武彦氏はボロクソに批判されていたでしょうが、その推測が当っていたらマスコミは全く古田のふの字も出しません。

ところで、この『晋書』の「貴倭の女王」というのは、その記事内容から邪馬壹国の壹与のことにまず間違いありません。となると、貴倭=卑弥呼の国で北部九州の国という帰結になるのです。 つまり、三世紀の邪馬壹国から~貴倭国~大倭国~俀国(六~七世紀)~日本(八世紀)という国号の変遷の過程の一部を、この「貴(倭)国」問題は示していると云えましょう。

このような「貴(倭)国」についての認識が、全く見られない大津教授の著書『天皇の歴史01 神話から歴史へ』なのは残念です。

(b) 襲津彦と沙至比跪が同一人物か

百済系史書と『日本書紀』の記事の違いについての大津教授の受け取り方を見るために、もうひとつ「葛城襲津彦」の件を取り上げたいと思います。 大津教授は、“「帝紀」からみた葛城氏”という項を立てて葛城襲津彦の伝承を検討しています。その結果、【 「帝紀」が、その襲津彦の検証によって正しかったことを示せた】、と言います。

その論拠にされるのは、井上光貞氏の『古事記大成』一九五六年という論文です。【 この論文は、五十年前のものだけれど今も色あせしていない(p155)(つまり自分も同意)】といわれます。

具体的には次のように葛城の襲津彦について述べられています。 (以下p157-158要約)

【『古事記』の仁徳天皇のところで、「葛城の曾都比古が子、葦田宿彌が女、名は黒比売の命を娶りて生みたまへる御子、市辺の忍歯の王、次に・・・・」とある。 「帝紀」によれば、倭の五王時代、三人の后妃が葛城氏出身であり、仁徳の子の履中・反正・允恭・市辺忍歯王、また雄略の子清寧がいずれも葛城氏を母にしたのである。五世紀に葛城氏は天皇家外戚として大きな政治的勢力を持った事が伝えられている。 『日本書紀』には襲津彦について四つの伝説がある。

①神功紀五年に、新羅が日本に贈っていた人質、微叱許智の物語がある。新羅に人質を帰すことになり、襲津彦をつけて本国に送らせようとしたが、人質は襲津彦を騙して逃げ帰った。襲津彦は怒って新羅へ攻め入り多くの捕虜を連れ帰ったという話。

②神功紀六十二年 新羅が朝貢しないので、襲津彦を遣わし新羅を討たせた。そして分注として「百済記」が引用されている。“壬午年に、新羅、貴国に奉らず、沙至比跪を遣はして討たしむ。新羅人、美女二人を荘飾りて津に迎へ誘る。沙至比跪、その美女を受けて、反りて、加羅国を伐つ。加羅国王己本旱岐(中略)、その人民を将て、百済に来奔ぐ。” この分注については後述。

③応神十四年と十六年条で、弓月君が帰化し引き連れて来た120県の人夫は、新羅人に拒まれて加羅国にとどまったため、ソツヒコを加羅に派遣して人夫を召そうとした。しかしソツヒコは三年たっても帰ってこなかったので、平群宿禰らを派遣して新羅に兵を進め、ソツヒコも人夫もともに日本に帰国した。

④仁徳四十一年条で、紀角宿禰が百済に派遣され、国境等を定めたが、百済王族の酒君が無礼を働いたので鉄鎖でゆわえ、ソツヒコをして献上させた話である。】と。

そして、②の分注として『日本書紀』に出ている「百済記」の話の内容を、大津教授は次のように解説します。 (p158)

【新羅がそむいたので沙至比跪を派遣したが、彼は美女に惑わされ、かえって加羅を討った。そこで加羅の国王、一族は人民をひきいて百済へ逃げこんだ。さらに国王の一族が大倭に訴えたので、「天皇、大きに怒り、即ち木羅斤資(百済の将)を遣はして、兵衆を領ゐて加羅に来集しその社稷を復せしむ」と記している。】と。

この説明は中途半端です。「百済記」の引用は【 ・・・・百済に来奔ぐ。】で大津教授は端折っていますが、説明は【 さらに国王が大倭に訴えたので・・・】と大津教授が言及しながら、「百済記」の引用をしない部分が『日本書紀』には記載されています。

大津教授にどのような魂胆でこのような中途半端な引用をして、引用していないとろの説明を付け加えているのか、不思議です。この件については後で「襲津彦と沙至比跪問題」で詳細に見てみることにします。

さらに、【②の分注に見える「沙至比跪」は「襲津彦」と同一人物と考えてよいだろう】、と大津教授は述べます。

【 この様に日本に伝わる「帝紀」「旧辞」とは全く別の系統の百済に伝えられた記録に「沙至比跪」の活動が伝えられているので、『日本書紀』に記されている「襲津彦」が実在の人物である可能性が高い】、とも大津教授は書き、

【 年代については、『日本書紀』が卑弥呼と神功皇后の活動期を合わせる為に、干支二運繰り上げているので、神功62年壬午年を262年に当てているが、382年のことだろう】、とされます。

次に、【③の応神紀の伝説も内容的に「百済記」の沙至比跪と大枠で一致していて同じ話であろう。襲津彦は伝説上の人物であるが、実在の人物が伝説化されたものである。好太王碑文に見える391~404年の日本の朝鮮半島での積極的な関与とほぼ重なるだろう。

「百済記」には日本本国への裏切り者として描かれるが、それは百済側の修飾であり、多くの捕虜を日本に連れ帰った勇将であったと考えられる。 このように、襲津彦の活躍時代を応神の頃とすれば年代も合う。ここから仁徳をめぐる「帝紀」すなわち皇統譜は一定の史実にもとづいている。】と結論づけます。

以上の大津教授の意見は、その様に即断してよいのかな、という疑問が起きます。まず、①この伝承から襲津彦は「勇将」といえるのか。②襲津彦と沙至比跪と同一人物といえるのか。③沙至比跪が仕えた天皇は誰か。などの疑問が出てきます。

応神紀の記事からみると、襲津彦は加羅に派遣されましたが『日本書紀』によりますと、三年もの長期間成果を上げられず帰国できなかったのです。そこで平群木莬宿彌等を派遣して目的を達成した、というような記事で、とても「勇将」と褒めそやす話ではないのです。

おまけに、大津教授は所謂「情報開示」をしていません。前述のように『百済記』の沙至比跪の記事は、肝腎なところが述べられていません。改めて『日本書紀』神功紀六十二年のところの、「百済記」の問題の全文を出してみます。 現代文では次のようになります。

【新羅が貴国に朝貢しないので沙至比跪を派遣した。沙至比跪は新羅から献上された二人の美女にたぶらかされて、新羅ではなく加羅を征伐した。加羅の国王たちは百済に逃げ込んでその庇護をうける。加羅の国王の妹が大倭に「天皇が沙至比跪を派遣して新羅を討つことを命じられたのに、沙至比跪は新羅の策略にはまって反対にわれら加羅を攻め滅ぼし、われわれは流浪の民となってしまった。」と申しあげた。

天皇は怒って木羅斤資に精兵を付けて派遣し加羅の国を復興させた。そして、沙至比跪は天皇の怒りを恐れ、こっそり帰国し隠れ住んだ。沙至比跪の妹が後宮にいたので、比跪はひそかに使いをたてて、妹に天皇がまだ怒っているか問い合わせた。妹は、天皇に夢話に託して「今夜沙至比跪の夢を見た」と話した。天皇は怒って「比跪がどの面下げて顔だし出来るのか」と言った。この事を兄に知らせてやると、比跪は、自分は許されないことを知って、石穴に入って死んだという。】

古田武彦氏が『ここに古代王朝ありき』のなかで、古代史についていくつかの著述がある兼川晋氏の言を紹介しています。

【天皇の皇居の近くまでひそかに帰って来て、妹に頼んで天皇が自分にまだ怒っているのか聞いて貰う。夢にことよせて聞いてみたら天皇はまだカンカンになっている、もう駄目だ、とはかなんで、「石穴」に入って死んだ、この話から、皇居と石穴はさほど遠くないところ、ということになれば、どこだろうか。大和の地に「石穴」という場所はないが、太宰府が都だったとすれば、太宰府近くの「石穴」現在の太宰府市石坂の「石穴神社」であろうか。】と。

いずれにせよ、沙至比跪は勇将どころか、女に溺れ、任務を全うできなかった男であり、自分を恥じて死んだ男、なのです。無理に、葛城の襲津彦と沙至比跪と同一人物として論じることは、襲津彦にとっても失礼な話であり、天皇家と沙至比跪の出自と大津教授がされる葛城氏と歴代の繋がり云々と言うように発展させることは小説の世界であって歴史学の論理からみて飛躍していると思います。

岩波文庫本でのここのところの解説は、「同一人が日本側に伝わって襲津彦、百済側に伝わって沙至比跪と記録されたものと考えられる。ソツヒコのソはサチヒコのサに、前者のツは後者のチに、まま交替する音。」としているのにそのまま大津教授は乗っているようです。

また、この説話からみると、沙至比跪は「天皇」の命令で働いているのです。その「天皇」は沙至比跪の妹と男女の仲なのです。とても「神功皇后」の命で働いた襲津彦と同一人物とは思われません。大体名前からして違っているのを同一人物にしたい、という気持ちが無意識の中に働いているようです。一方は「ソツヒコ」もう片方は「サチ(シ)ヒキ」です。

ところで余談ですが、この『百済記』では、沙至比跪を略称で「比跪」と呼んでいます。わが国の場合、襲津彦を略称で「彦」と呼ぶのかなあ、略称で呼ぶなら一般的な「ヒコ」でなく頭をとって「ソ」または「ソツ」になるのでは、と思われるのです。ただ、『百済記』では他にも人名に、 職麻那那加比跪など「比跪」が使われているので「彦」と同じように「比跪」が男子の名の接尾語的に使われていたと思われます。

しかし、当時の百済で「跪」を「コ」と発音されていた、というのは納得し難いところです。「跪」の読み方について調べてみると、清朝時代の三跪九叩頭の礼、明朝の小説水滸伝で跪伏礼などのいずれも「キ」という発音と思われるものです。

もっと古い用例をと調べたら、四世紀の事績を述べた、高句麗の好太王碑文第二面「六年丙申」の条にありました。好太王が百済を討伐し、百済王を跪王とし奴隷同様に仕えさせた、というような記事です。朝鮮半島での用例で「跪王」とあります。これも「キ」でしょう。

岩波文庫版『日本書紀』が「比跪」に振り仮名「ヒコ」と書いているのを、学者さん達が無批判に引用し続けますと、新版漢和辞典に、「跪」の読みに「コ」が加わって、それを疑問に思って、その漢和辞典の編集者に問い合わせると、「岩波書店が「跪」を「コ」としていて学者さん達も同意されているので」という返事、というマンガ的な状況も生じるのではと危惧します。

襲津彦の娘(磐之媛命)が仁徳天皇の後宮に入っていて皇后になった、と『日本書紀』は記しています。沙至比跪と同一人物ならば、このような問題児の娘を皇后に仕立てるには、何らかのエクスキュースが『日本書紀』にあっても然るべきと思いますが、『日本書紀』編者は沙至比跪を勇将と程遠い人物として紹介しています。

これらのことを大津教授は頬かぶりで、葛城熊襲津彦勇将説を特出評価して、天皇家との繋がりを強調するのは如何なものかと思われます。 つまり、大津教授には、原本が残っていない『百済記』よりも『記・紀』の「帝紀」「旧辞」など記録が信用できる、とされる大前提があるのではないか、と疑われます。

その前提を崩したくないので、襲津彦を勇将とし、葛城氏が歴代天皇の后妃を輩出した有力氏族である、としなければならないのでしょう。ですから、『百済記』の全体の記事を読者の前に顕わにしたくなかったのでしょう。

「三種の神器」の話に戻りますが大津教授は、【三種の神器から勾玉が外れ、鏡と剣の二種がレガリアになった】、と言われます。【 奈良時代には、勾玉が天皇家の宝物として存在していたことは疑う余地はないが、玉と剣・鏡とは、少なくとも役割や機能が異なっていたことに注意すべきである。】(p60)とも言われます。

ならば同様に、古墳時代は鏡の埋納が盛んだったのがなぜ止まったのか、せめてその考察があるかと期待したのです。銅鐸の消滅についても大津教授は無言でしたが、鏡の埋納の消滅についても考察はありません。

葬祭儀礼の変動と天皇系譜との関係など素人には興味があるのですが、大津教授は全く興味を示されません。興味を引かないのか、分からないことは話したくないのか、何も書かれていません。 いままで見て来たように大津教授の史資料の読みとり方は、理解に苦しむところが多いようです。次の項目「高句麗の碑文」の読みとり方はどうでしょうか。

★高句麗好太王碑文

四世紀の史料として高句麗好太王碑文があります。広開土王とも呼ばれる、高句麗王の碑文です。 この碑は第十九代高句麗王、好太王の業績を称えるために息子の長寿王が414年に建てたものです。

のち1880年頃に地元農民により発見され、明治十七年(1884年)に陸軍砲兵大尉の酒匂景信が拓本を取り、日本に持ち帰り解読し参謀本部に報告しその内容が発表されました。好太王碑は、当時は高句麗の支配下にあった現在の中国吉林省集安市に建っていて、碑の近くに好太王墓も発見されています。

碑の高さは6米強で幅は150糎の四角状の石碑であり、その四面に総計1802個の文字が刻まれています。文章は漢文での記述ですが風化によって判読不能な箇所もあります。 碑文には沢山の「倭」が出ています。

大津教授はこの碑文に出てくる「倭」について、次のように熊谷公男著の『大王から天皇へ』という本の「好太王碑文」の所の訳文を引用され掲出しています。

【百残(百済)・新羅、旧より属民にして、由来朝貢す。而るに倭、辛卯の年よりこのかた、海を渡りて百残(百済)を破り新羅を□□し、以て臣民と為す。六年丙申を以て、王躬みずから水軍を率ゐて、残国(百済)を討伐す。】 この読み方は果たして正しいのか、検討してみたいと思います。

この部分の原文は次のようです。永楽五年(395年)「百残新羅旧是属民由来朝貢而倭以辛卯来渡海破百残□□新羅以為臣民」

辛卯の年というのは永楽元年(390年)です。この碑が建てられた永楽五年の四年前に倭の侵入があった、ということです。

【この高句麗大王の功績をたたえる記念碑に「他国(倭)がわれわれの属民だった者たちを臣民にした」、という語を刻むのはおかしいのではないか、これは好太王が、倭が侵入してきて四年間ほど百済新羅から朝貢は途絶えたが、やっと永楽五年になって渡海作戦の成功により高句麗の臣民とした、と解すべき。】、と古田武彦氏 は主張しています。(『失われた九州王朝』「第三章高句麗王碑と倭国の展開」より)

これは、事の本質から見れば日本側の通説(大津教授を含む)とは180度異なった解釈です。(韓国学会の読み方とは似通っています。後述) この大津教授の本を読んだ方には、大津教授が依拠される熊谷さんの『大王から天皇へ』で実際どのように書かれているか知らないと思いますのでそのエキス部分を紹介します。

【日本に広開土王碑が知られるようになったのは1884年に、参謀本部の砲兵大尉酒匂景信がその拓本を持ち帰ってからで、その後碑文の解読も参謀本部で進められた。参謀本部にとって、辛卯年条は、日本が太古の昔に半島南部を支配下に置いていたことを示す動かぬ証拠と映ったのである。このことが、その後の碑文研究に大きな影響を及ぼしていく。

その後明治大学の李進熙氏が碑文改竄説を唱えたが、中国吉林省の研究所長王健群氏が詳細な調査の結果「碑文改竄説」の間違いを証明した。しかし王健群氏は「倭」を北九州の地方勢力、ないしは後世の倭寇のような海賊とみているが賛同しがたい。(中略)広開土王碑に見える倭が、列島を公的に代表する倭政権であることはもはや確実といってよいであろう。】(同書p39~043要約)

つまり、熊谷さんは、酒匂景信はスパイだった、などの刺激的な言葉を発しながらも、昔の参謀本部の解釈が正しかった、と言っていることになります。

ただ不思議なのは、大津教授は、【 日本書紀の神功皇后紀にある三韓征伐は、八世紀はじめに新羅は日本に従属する「蕃国」であるという律令国家の理念により潤色されたもので、事実ではない。しかし四世紀後半の、出兵したという神功皇后紀の記述は史実を反映しているのだろう。】(p80)と書かれます。

大津教授は何をおっしゃりたいのか、と素人は理解に苦しみますが、好太王碑文の「倭」は神功皇后の三韓征伐と見ていらっしゃるように取れます。そして大津教授は、新羅の服属は事実ではないとも言われますが、『宋書』を読むと事実ではないか、と推察されるのです。何を根拠にして『宋書』の記述を否定されるのか、示して貰いたいものです。

これについては、後で「倭の五王」のところで、もう一度見てみることにします。

ネットで調べましたら、韓国の歴史学会では、次のように碑文を解釈しているようです。【好太王碑は好太王の高句麗の業績のために造られており、好太王の業績を礼賛する碑だ。そこに、倭が主語となって百残、加羅、新羅を破り臣民としたと記述されるのは間違いだ】と主張し、以下のような解釈が韓国学会の定説となっているようです。

百殘新羅舊是屬民由來朝貢而倭以耒卯年來渡>海 破百殘■■■羅以為臣民 【新羅・百残は(高句麗の)属民であり、朝貢していた。しかし、倭が辛卯年(三九一年)に来たので(高句麗は)海を渡って百残を破り、新羅を救って臣民とした。】

「倭人伝」もそうですが、中国文の解釈は難しいと思います。おまけに、この碑文の場合は欠落字がありますので、特に難しいと思いますが、文全体の本質を掴んだ理解が必要でしょう。

この高句麗の好太王の活躍した時期は、四世紀末であり倭王讃の若い時代に対応します。(讃の朝貢記事413年~430年 没年は不明だが子の珍の即位は438年)つまり、倭讃の宋書の記事と好太王碑文の「倭」についての記述とは時期的に対応している、と言えます。

碑文改ざん説について大津教授は、熊谷公男氏が詳しく検討されている、として『大王から天皇へ』の書名を上げています。(p79) その熊谷公男氏の『大王から天皇へ』では改ざん説を次のように説明します。

【戦後、朝鮮人民共和国・韓国・また在日の歴史家から、碑文の改ざん説がでた。参謀本部が石灰を塗布して碑文を改ざんして拓本をとった。(中略)その後、中国の王健群氏が詳細な調査を行い、碑文の改ざんは為されていないことを証明した。西嶋定生氏によると、頭書の読みになった。】(同書p39-40)

その上で、問題部分の説明は、戦前のままで「倭が半島の人々を臣民にした。」ということになっているわけです。これは西嶋氏に責任を被せる形での説明です。 しかし、西嶋定生氏の論文『広開土王碑文辛卯の条の読み方について』(平凡社1985年)は、この碑文の論争が一段落した以後のものなのです。

実は、この碑文の改ざん説についての熾烈な論争が繰り広げられた時期があります。この碑文の論争が行われたのは一九七〇年代前半で、古田武彦氏が改ざん説の李進熙氏と度重なる論争の結果、改ざん説が根拠ないものであったことを論証されたのです。大津教授はこのことについて全く触れていません。(”好太王碑文「改削」説への批判 李進熙氏『広開土王碑文の研究』について”『史学雑誌』82-8 1973年8月)

大津教授の碑文の解釈の受け取り方は、戦前の解釈と殆んど変わらず、神功皇后の三韓征伐と関連付けされていますが、それだけでは済まないものをこの好太王碑文は示しているのです。

ところで筆者は、随分前にネット上で江上波夫著『騎馬民族国家』を検討したことが有ります。好太王碑文を「倭が新羅・百済の人民を臣民にした」という解釈を広げて、騎馬民族国家征服説が一時古代史を賑わせました。この江上波夫説についてもこのHPで批判していますので、下記URLをクリックしてみて下さい。

http://www6.ocn.ne.jp/~kodaishi/yaridama25kibaminzokukokka.html

大津教授は、「好太王碑文」について、【金石文は、この時代の歴史を描く第一次史料】とされます。(p38)

【碑文の内容は三段に分かれ、第一段は高句麗の始祖鄒牟王の創業より始まり碑を建てた由来におよび、第二段は好太王一代の功業を述べ、第三段は、守墓人の烟戸を細かく書き記している。史料として役立ち、注目されるのは第二段である。】(p78)とされて、「倭が渡海して云々」の論議となったわけです。

では、第三段は「天皇の歴史」に関係ないのでしょうか。東アジアの雄であった高句麗王の「守墓」体制を、日本列島の王者達が意識しなかったとは思われません。勿論、文化の流れは一方向とは限りませんが、相互に影響しあったことでしょう。

「第三段」としていますが、この第三段部分は「全体四面の碑文の内、第三面の半分と第四面を占めていて、この碑文の主目的はこの守墓制度をキチンと示すことを目的としている、といっても良いと思われます。

原文の紹介、釈文の紹介は煩雑ですので省きますが、高句麗が属国とした諸国の捕虜や従属民から守墓人を任命し、それに対する給付を規定しているのです。

古田武彦氏は、これについて次のように書きます。【日本の天皇陵よりずっと小さい好太王(広開土王)の陵墓にすら「守墓人」問題が重視されていたのに、日本側では、「作りっぱなし」で「墓守り」など、いなかった。必要としなかった、などとあなたは信じますか、わたしには信じられません。】と、陵墓と守墓について言われます、

そして、古墳の分布と被差別部落分布とが重なることに注目され、被差別部落の淵源は陵墓の守墓制度と考察されています。(『失われた九州王朝』ミネルヴァ書房コレクション版 「日本の生きた歴史(二) 第八 高句麗好太王碑と天皇陵」より)

現実から目をそむけて「天皇の歴史」が語れよう筈もありません。大津教授は、見たくないものから目をそむけて、上っ面だけの、いわば偽りの「天皇の歴史」を述べていると断じざるをえないでしょう。

★稲荷山鉄剣銘の大王は雄略か

大津教授は、p89ー92にかけて稲荷山古墳と江田船山古墳から出土した鉄剣銘について、要約次のように言われるのです。

【稲荷山鉄剣が出土し、その銘文の解読により、九州の江田船山古墳出土の鉄剣銘も雄略天皇のものとわかった。それにより雄略天皇が全国的な支配権を構築していたことが判明した、】と言われます。そして【 宋書の倭武が雄略天皇であり、雄略天皇は国から離れ、独自の秩序を形成した】、と断言されます。

それ程の価値ある「金石文」の出土ですから、その内容には充分吟味する必要があります。 「好太王碑文」の解釈でも、大津教授はご自分の史観に合うような論文を我田引水的に利用されていますので、そのあたりに充分注意を払って『天皇の歴史01 神話から歴史へ』を読まなければならないでしょう。

「ワカタケル」という銘文の読みについて、まず発見の歴史から言うと古い九州中部、熊本県菊池川沿岸の「江田船山鉄剣銘」の解読から入ります。 銘文は次のようにかなり判読不明の文字が多いものです。

「治天下①②③④⑤大王世奉⑦⑧⑨人名无⑩弖八月中用大鐺釜幷四尺■力八十錬六十捃三寸上好⑪刀服此刀者長寿子孫⑫々得其恩也不失其所統作刀者名伊太⑬書者張安也。(■=延繞に手 廷の壬が手になっている字 )

福山敏男氏の読解 ①は蝮の虫扁がけもの扁の字、⑤は歯、⑧は典、⑫は注、⑬は加。 この銘文の一番の問題点は治天下①②③④⑤大王という最初のフレーズです。昭和三十年代まではこの、福山敏男氏の、【最後の字⑤が「歯」に似ているとして、イミナに「歯」がはいるのは反正天皇の、「瑞歯別」ミズハワケだけである。最初の字をマムシと読み、多遅比瑞歯別宮、とタジヒ(蝮)のミズハワケ宮に反正天皇は天の下治しめしたので合う。】というのが有力な説とされていました。

大津教授も次のように江田船山古墳から銀象嵌銘の鉄刀が出土した、と述べられます。【その冒頭は「治天下蝮□□□歯大王」と読まれ、蝮之宮瑞歯とあてて、「多遅比瑞歯別天皇」=反正と解釈されてきた。ここに「獲加多支鹵大王」が発見されたことにより、この釈読も改められることになった。】と、それまで蝮之宮瑞歯大王と読み解いていたものが、稲荷山鉄剣銘の読解に合わせて「獲加多支鹵大王」とされた、といわれるのです。

五文字の内、最初の字がけもの扁の字、最後の字が歯か鹵か判別のつかない字、それで「獲加多支鹵」と読ませるのは、「可能性はある」、ということ位しか言えないと思われます。

鹵の字の付く王様は、わが国では見つかっていませんが、百済にはその時代に蓋鹵王というれっきとした王様が存在しています。この銘文の頭書部分を、「治天下復百済蓋鹵大王世」と読む説もあります。(堤克彦 熊本大学社会文化科学研究科研究紀要『江田船山古墳被葬者他』2010.5刊)

http://reposit.lib.kumamoto-u.ac.jp/bitstream/2298/15155/3/KumaTK-Tutumi201005r.pdf

ところで、大津教授の稲荷山鉄剣銘の読み方は次です。

【115字からなる長大な文章である。五世紀史の基本史料であるので、書き下して掲げる。辛亥の年七月中、記す。ヲワケの臣。上祖、名はオホヒコ。其の児タカリのスクネ。(中略)其の児、名はカサヒヨ。其の児、名はヲワケの臣。世々、 杖刀人 の首と為り、奉事し来り今に至る。 獲加多支鹵大王の寺(朝廷)シキの宮に在るとき、吾、天下を左治し(佐け治め)、この百錬の利刀を作らしめ、吾が奉事の根源を記すなり。 】 (p90)

つまり、「オホヒコから七代目のヲワケの臣がこの銘文を記した。歴代杖刀人の首であり今もそうだ。その杖刀人の首の私がワカタケルの治世に天下を左治した。」ということになります。

まず、このように、稲荷山鉄剣の銘文の読み方も大津教授が「獲加多支鹵」と振り仮名をふっていらっしゃいますが、これはかなり無理なよみ方ではないでしょうか。

獲はワクと読めますが、雄略天皇=倭王武であれば、「ワ」には「倭」を使うことでしょう。この字自体が「獲」でなく別の字ではないか、という説もあります。

第四文字の「支」も「キ」ないし「シ」と読めますが、「ケ」と読んだ例が、例えば万葉仮名などで、あるのでしょうか?

同じく「鹵」は□のなかは※でなく九のような字なのです。それを「ル」と読んだ例もあるのでしょうか。

以上のことを考えると、せいぜい言えても、無理すれば「ワカタケル」と読める、ということでしょう。それに加えて雄略天皇が「ワカタケル」と呼ばれていた証拠は何もないのです。強いて探せば雄略天皇の幼名「ワカタケ」です。それに、「武」の読みとして古代一般的に用いられたと思われる「タケル」、これを組み合わせて「ワカタケル」に持って行った、ということになります。

そして遠く離れた熊本の江田船山の鉄剣銘も「ワカタケル」と読めば、雄略天皇が関東から九州まで支配していたことを示せる、雄略天皇が全国を支配していた、ということが言える。その様に持って行きたいという前提に合わせた立論で、それが歴史家達のいわば暗黙の談合で定説化した、と言うことの様です。

大津教授は【 倭武=雄略が中国から離れ、独自の秩序を形成した(p89)】、そして【 稲荷山鉄剣銘が五世紀の基本史料である】(p90)と言われますが、この稲荷山の鉄剣銘文には「ワカタケル」の読み方以外にも数々の問題点があるのです。

第一に、その出土した礫床墓は古墳の副墓位置からであり、粘土槨の主墓(過去に盗掘にあってる)からではない、ということです。つまり、この鉄剣を副葬された被葬者は主墓の被葬者と主従関係にあった、と見るのが道理と思われること。(つまり、ワカタケルはここで亡くなったということになる。)

次に、鉄剣銘には、「斯鬼宮」とありシキ宮ということはまあ間違いないと思われます。しかし、雄略天皇の『記・紀』の記述にはハツセの朝倉宮とありシキ宮ではないこと。「シキ」という地名は全国的にみればかなり存在するでしょう。垂仁天皇は「師木の玉垣宮」にいた、というようにちゃんと古事記には出ています。

しかし、古田武彦氏が稲荷山に近い栃木県藤岡町に「磯城宮」という地名が残っていて、現在でも大前神社というお宮がそこにある事を指摘されました。

これ以外にも、第三に、寺が宮に在るという問題があります。中国古代では、天子のいる宮殿は「臺」、将軍たちのいる役所は「府」、その下の小さな役所が「寺」です。雄略が倭王武だとすれば、配下の乎獲居臣が「府」でなく「寺」といっているのはおかしいことです。なぜなら、特に倭王武は宋朝に対し「開府儀同三司」の権限を名乗っていたから認めろ、と宋に要求している人物なのですから、部下のヲワケ臣の役所は「寺」ではありえないのです。

第四の問題として、「杖刀人」「杖刀人首」の問題があります。『記・紀』のどこにもそのような役職はないのです。つまり、これらの役職は「ヤマト王権」のもとでの役職ではありえず、武蔵地方を統轄していた大王の定めた役職と思うのが論理的と思います。

その他にも、「意富比垝」という人名を「オオヒコ」と読んで古事記に出てくる「大彦命」にあててよいのか、そのまま読めば「イフヒキ」若しくは「オホヒキ」となる、近くにある地名「比企」との関連を考えるべき、などの問題があります。 (以上 古田武彦『関東に大王あり』「宮殿の所在地」より)

大津教授のおっしゃることには無理があり過ぎます。どれもこれも、稲荷山の獲加多支鹵を雄略天皇とする無理、その無理を江田船山古墳の鉄剣銘の不明の五文字に当てはめるという無理の二乗となっています。

「分からないことは分からない」とするのは、たとえ大学教授という地位にあっても、何も恥ずかしいことではありません。それなのに大津教授は意富比垝を大彦とし、『記・紀』に出てくる四道将軍の大彦命にあてて、論を発展させています。どうしても近畿の人物に当てないと納まらない大津教授のサガなのでしょうか?

【上祖オホヒコは有名な伝承上の人物である。崇神紀には「大彦命を以て北陸に遣はす。云々」とあり、印綬を授けられている将軍である】(p146)と『日本書紀』の記事を引用しています。これなど仮説の上に仮説を何段にも積んだいわば小説の世界でしょう。

その上で、【 ヲワケの臣は中央豪族であり、自ら鉄剣を作らせ、それを「杖刀人」として上番してきた武蔵の豪族に「杖刀人首」として下賜したもので、(中略)中央豪族において大王に奉仕するウヂの組織が形作られてきたと考えておきたい。】(p148)とされます。

では、主墓の被葬者と鉄剣との関係はどうなるの? 武蔵の豪族と主墓の被葬者との関係は? 杖刀人とはどのような役目だったの? などこれらについて大津教授は一言の示唆もありません 。

肝腎の重要問題としては、この銘文の最初にある、「辛亥年七月中記」とある「辛亥」を大津教授は次の理由で四七一年とされることが上げられます。【 倭武の上表が昇明二年(四七八)であるので、その七年前の辛亥年四七一年であると考えたらよい。】(p91)と書かれます。

鉄剣銘の不確かな推定からワカタケル=雄略天皇とし、中国史書にある倭王武が四七八年に宋朝に上表している、従って、倭王武を雄略とすると、全て辻褄があう、とおっしゃりたいのでしょう。

論理が逆立ちしています。 鉄剣銘が記す「獲加多支鹵」が雄略でなく、倭王武も雄略でなかったら、この辛亥年は決まらないわけです。この古墳は五世紀末から六世紀前半と言われているので、四七一年か五三一年ということになります。出土した他の品々の鑑定や年代年輪法、放射性炭素法に依る測定その他、の手法で年代を決めたら五世紀後半であった、という結果があればそれをまず示されるべきでしょう。

指摘しておきたいのは、その辛亥年と大津教授がされている年に倭王武が在位していたのか、という肝腎な点の確認が抜けていることです。後で述べますが、『宋書』の「倭の五王」の記事を検討すると、この辛亥年には倭王武の一代前の倭王興が在位しているのです。

学問の最高峰と目される東京大学歴史学教室で、このような非科学的な、神話より質の悪いSF小説的な歴史観が罷り通っていることについて驚きを通り越して呆れかえります。(この倭王武の在位と雄略の関係は、『宋書』「倭の五王」であらためて詳しく論じます)

その他にも大津教授の「稲荷山鉄剣銘」の解釈には沢山の問題があります。例えば①「吾左治天下」の意味は?、②稲荷山古墳の主棺の主人公は?、③昭和四四年の埼玉県の古墳調査報告書が、十年後に書き換えられた問題、④「臣」の問題。『日本書紀』によれば、武蔵国造は「臣」ではなく「直」である。⑤江田船山の銘文の主人公の文字は、稲荷山のそれとは違っているし、馬や花の模様が入っていて銘文の質が違う。

これらの問題についてお知りになりたい方は、古田武彦著『関東に大王あり』創世記社をご覧下さい。

大津教授の読み下し文は先にあげました。古田武彦氏のそれも上げて、この両者を比べてみたいと思います。

古田武彦氏の読み下し文:【辛亥の年、七月中の記。乎の獲居の臣、祖を上る。意冨比垝、その児多加利足尼と名づく。その児・・・・。世々杖刀の人首と為りて奉事来至す。今加多支鹵大王寺を獲て、斯鬼宮に在りし時に、吾左けて天下を治す。)】(『関東に大王あり』創世記より)

大津教授の読み方の問題としては、「獲加多支鹵大王」の解釈・「寺」が朝廷を意味するのか・「杖刀人」とはどういう役職か、などが上げられます。 古田武彦氏は、定説となっている読み下し(大津教授のも同様です)に対して、次のような四つのことを証明して貰いたい、と言います。

【第一に、「大王の寺―宮に在り」という文例。第二に、「左治天下」を田舎豪族や門番(杖刀人)の頭などが使えるのか。第三に、稲荷山古墳と指呼の間にある「磯城宮」がなぜ不適格なのか。第四に、副棺の位置の礫床から出た鉄剣が、近畿の天皇ワカタケルのことばかり書いていて、肝心の粘土槨の主について無視しているのはなぜか。】 これらについて、大津教授は答えることが出来るでしょうか。

実は、次の『宋書』とわが国の歴史の章で、倭王武の即位と雄略天皇の在位年代との食い違いという問題が出てきます。根本的に稲荷山の鉄剣銘の「辛亥年」には倭王武は即位していないのです。

つまり、稲荷山鉄剣銘の獲加多支鹵大王は倭王武ではないし、倭王武=雄略天皇とはならない、というのですから、獲加多支鹵大王=雄略天皇と見なしたいということ自体が無駄な試み、と言えます。

(四) 『宋書』と我が国の歴史

★倭の五王

次に好太王碑文と同時代史料『宋書』の「倭の五王」問題に入ります。

大津教授はこの本の 第一章 3 倭の五王と大王 で「中国的な姓秩序の中の倭王」の項を設け、中国風一字姓に関係した話をされます。その冒頭で次のように書かれています。

【 南朝の宋が建国された翌年の四二一年に倭は初めて宋に遣使朝貢して叙爵された。二六六年に倭の女王(台与か)が西晋に朝貢して以来、一五〇年ぶりに中国に朝貢し、中国の正史にあらわれる。以後、讃・珍・済・興・武の五人の王が宋に朝貢している。】(p81)

そして、倭の五王とは誰かという古代史上の大きな話題について、大津教授は大略次のように『宋書』に書かれた倭国関係の記事をまず紹介されています。 (p81-82)

【もっとも詳しい記事は四七八年の倭王武の年の朝貢記事である。『晋書』に、四一三年に倭国と高句麗が東晋に方物を献じた記事もあるが、倭の貢物が貂皮・人参であったと記され日本産でないので、高句麗が倭国の使者を随伴した、あるいは高句麗が倭国を従属させたことを示すため倭の使者と称して戦いの捕虜を連れて来たと推測されている。

百済の助言・協力のもとで倭は宋へ朝貢を始めたのだろう。なお四七九年に南斉、五〇二年に梁が、武王に鎮東大将軍、征東大将軍を授けているが、後述のように遣使したのではない。】 として『宋書』の倭の五王関係の記事一覧が掲げられます。 (熊谷公男氏『大王から天皇へ』からの引用として)

421 倭王讃、朝貢して叙爵される

425 倭王讃、司馬の曹達を遣わし、国書と信物を献上する。

430 倭国王(讃か)、遣使朝貢する。

438 倭王珍、遣使朝貢し、自ら使持節・都督倭・百済・新羅・任那・秦韓・慕韓六国諸軍事・安東大将軍・倭国王と称して、その除正を求めるが、安東将軍・倭国王に任じられる。また倭王の臣下の倭隋ら13人に、平西・征虜・冠軍・輔国の将軍号の除正を求め、認められる。

443 倭国王済、遣使朝貢し、安東将軍・倭国王を授かる。

451 倭国王済、安東将軍に使持節・都督倭・百済・新羅・任那・秦韓・慕韓六国諸軍事を加えられ、倭王の臣下の23人が申請通り軍・郡(将軍号と郡太守号)を授かる。

460 倭国、遣使朝貢する。

462 倭国王の世子興を安東将軍とする。

477 倭国王(武か)、遣使朝貢する。

478 倭王武、自ら使持節・都督倭・百済・新羅・任那・加羅・秦韓・慕韓七国諸軍事・安東大将軍・倭国王と称し、遣使して上表し、自称の開府儀同三司と他の官爵の除正を求める。百済を除かれ、使持節・都督倭・百済・新羅・任那・秦韓・慕韓六国諸軍事・安東大将軍・倭王に任じられる。

この記事一覧自体は一見文句はないように見えますが、四七七年の遣使が「(武か)」と書きこまれていることは、後に述べますが重大な問題が含まれています。なぜ、「武か」と書きこまなければならなかったか、ということは「稲荷山鉄剣銘」との整合性が保てなくなるからです。これについては後に詳しく述べます。

上記の大津透教授の説明の末尾の、「後述」の部分は、七頁後(p88-89)に次のように書かれています。

【宋は四七九年に滅び南斉が建国される。『南斉書』には「使持節・都督倭・新羅・任那・加羅・秦韓・慕韓六国諸軍事・安東大将軍・倭王武」に新除し、「鎮東大将軍」としたとある。さらに南斉には内乱が起き五〇二年に梁が建国される。梁の武帝即位二日後に、高句麗王高雲を車騎大将軍に、百済王余大を征東大将軍に、鎮東大将軍倭王武を征東大将軍に号を進めたことが描かれている。

しかしこれらには遣使朝貢している記事はない。両者とも、新帝即位に際して諸国王にいっせいに進号したのであろう。したがって五〇二年になお武王が在位していたかも疑問であるが、重要なことは、武王は四七八年以後は中国に遣使して官位を求めなくなった、つまり中国中心の冊封体制から離脱したことである。】

ここで感じられるのは、大津教授が『南斉書』『梁書』の記事について冷淡ということです。この記事に従うと、雄略天皇の没年のはるか後年に中国が授爵した、という不具合が生じるからでしょう。中国の大帝国が、相手の国王の生死も分からぬまま授号することがありうるのか、という常識的な判断に対して大津教授はどう説明されるのでしょうか、中国史書のいい加減さ、でしょうか?

中国の史書によれば、雄略が没したあと二〇年間に、大和朝廷の大王は何人もいた筈なのに、一切朝貢せず、授号せず、いきなり「死者(雄略)への授号」というのは誠に奇妙です。

大津教授は【 重要なのは四七八年以後は中国に遣使して冠位を求めなくなったこと】と言いますが、倭王武の最後の遣使の一年後の、四七九年には雄略天皇は亡くなっているのですから、この意見は「倭王武=雄略」と両立しにくい意見、ということに大津教授は気付かれていないのでしょうか。

ところで、大津教授のこの本には、五世紀の好太王碑文の記事の「倭」と関連付けて考える視点が全く見えません。

好太王碑文で見てきましたように、倭は高句麗と半島で争ってきています。大津教授が紹介するように、413年に倭と高句麗が共に東晋に朝貢してきた、というのは、412年に好太王が亡くなり半島で一時的に平和が訪れていたことを示すことだと思われます。倭が朝鮮北部の産物を貢物としたのは、半島北部にも倭の勢力範囲が存在する、ということを中国に認識させたかった、とも言えるのではないでしょうか。

大津教授はこれらの所謂「倭の五王」について、【この五王の続柄については、『宋書』倭国伝には珍と済の間の続柄の記述がない。なお『梁書』には彌(『宋書』では珍)と済を父子関係だとするが、史料的には『宋書』をもとにしたもので、信憑性が高いとはいえない。王統が異なるという説もあるが、中国側が知らなかったか、『宋書』が書きもらしたのかもしれない。】(p83)とされます。

大津透教授は、この「倭の五王」と大和王朝の天皇の系譜と一致しない問題、親子関係 兄弟関係 親子同時に死亡、の問題について【 倭王讃について各説あり】(p85)と書かれ、それ以外の四王については丸で問題ないという書きようです。中国の史書に特筆大書された「使持節・都督倭・百済・新羅・任那・秦韓・慕韓六国諸軍事」などが、日本の史書に全く影も見せない不思議さ、大津教授には不思議と思われないことが不思議です。

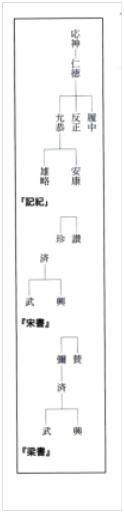

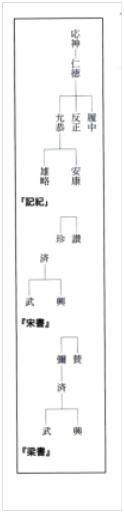

【『宋書』倭国伝では、最初に「倭讃」と記したあと、「珍」以下四名に「倭」がないのは、姓を省略しているのである。したがって珍と済の間に続柄が記されていなくても、同じ倭姓であり、王家一族であることは疑いないであろう。】(p84)と書き、次のような系図を掲げられます。

つまり、『宋書』にある五人の王は、応神天皇から雄略天皇までの七人の天皇の内誰かだ、雄略だけは間違いない、ということで問題解決というような書き方なのです。『天皇の歴史』と銘うっている本なのにこんないい加減なことで良いのでしょうか。

★安本美典説批判

この「倭の五王」について、筆者は「倭讃が応神天皇」という前田直典説をネット上で批判したことがあります。この場合、応神=倭讃、雄略=倭武ですから、五人の王に対して七人の天皇となります。

仁徳=倭讃とすると五人の王に対して六人の天皇でやはり数は合いません。合わせようとすると、倭讃=履中となるのですが、それでは『日本書紀』に書かれている履中の在位年代と『宋書』の倭讃の活動年代とが大きく違ってくるのです。

なぜ、このような不都合が生じたのかでしょうか。『日本書紀』は『三国志』や『晋書』を参考にしたことが、神功皇后紀に書かれているように明らかです。それよりずっと後世の『宋書』『梁書』『南斉書』に【倭国の五人の王やその配下に将軍位などを叙爵した】と書かれているのに、『日本書紀』には全く書かれていないのは不思議です。

この一大不思議をそのままにしておいて、大津教授が『天皇の歴史』を叙述しようというのは、不遜と言われても仕方がないでしょう。

在野の古代史史家安本美典氏は雑誌『季刊邪馬台国』に依って独特の古代史史観を発表されています。その著書に『倭の五王の謎』という現代新書の一冊があります。「倭の五王は応神~雄略」という前田直典氏の説を安本氏独特の古代天皇一代十年説で補強して述べています。

安本美典氏は邪馬台国九州説論者としても知られています。安本氏の場合、卑弥呼は天照大神であり神武が東征し大和王朝を建てた、という説ですから、「倭の五王」は大和王朝の大王たち、ということになります。

ひょっとしたら大津教授は、邪馬台国九州説論者も倭王武=雄略天皇に異論をはさむわけはないし、誰からも批判されるわけはない、と高をくくっているのかもしれません。

大津透教授の著書の「倭の五王」についての記述はコマ切れですし、安本美典氏の『倭の五王の謎』の方が問題点を鮮明に出来ると思い、それの批判を紹介したいと思います。それによって、倭王武=雄略とした場合、年代が合わない、親子・兄弟関係が合わない、なぜ日本書紀に書かれていないか、などの謎解きをします。

安本美典氏の古代史観は氏独特の「古代天皇平均在位十年説」に基づいているのですが、これについて本論からはずれるので極力省略し、「倭の五王の謎とき」部分を中心にします。

(詳しくは当HPで安本氏の著書『倭の五王の謎』、『虚妄の九州王朝』『大和朝廷の起源』について、それぞれ批判していますのでそちらをクリックしてご参照ください。)

大津教授の著書では「倭の五王問題」の全体像がはっきりしません。そこで大津教授の著書の記述の引用箇所と重複するところがありますが、「倭の五王問題」とはどういうことか、と簡単にまず触れておきます。 五世紀に倭国に王がいて、種々中国との交流があった、と中国の正史『宋書』『梁書』に五人の王の名が記載されています。

ところが、日本の史書に全く顔を見せません。これらの王達は誰なのか、大和王朝のどの天皇にあたるのか、というのが日本古代史上の大きな謎とされてきました。 その倭王の名を古い順番から上げますと、讃・珍(彌)・済・興・武 の各倭王です。

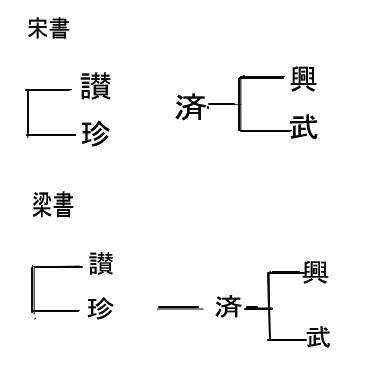

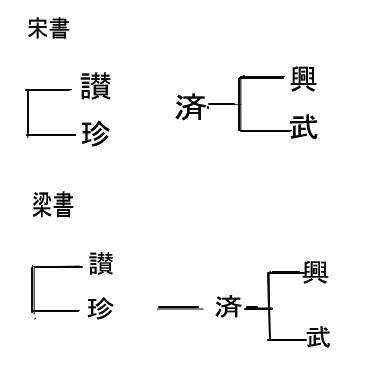

五人の王の相関関係は、史書によって若干異なり、一番古い『宋書』(486年成立)と『梁書』(636年成立)とでは若干異なりますが次のような関係です。(左図参照)

ところが、この『宋書』および『梁書』の記事がわが国の史書『古事記』・『日本書紀』に出てないのです。それより古い、中国の正史『三国志魏志』の卑弥呼朝貢などについては、『日本書紀』に出ている、というのに出ていないです。このことも大きな??で、一応それは後ほど取り上げますが、古来より、この五人の王達を大和朝廷の誰に当てるか、その研究が進められてきたのです。

今までの通説では、讃が仁徳若しくは履中天皇、武が雄略天皇とされてきました。残る中の三人は、その間の在位された天皇を当てているわけです。 何が、謎なのか、つまり記・紀の各天皇に五人の倭王を当てはめてみると、活躍した時代が合わない、親子兄弟関係が合わない、というような問題に直面するのです。

”そんな馬鹿なこと”が、と常識人は思うと思いますが、現実に、”そのような馬鹿”なことがまかり通っているのです。これを安本美典氏は、『倭の五王の謎』という著書で“解明できた”、としているのです。

安本美典氏は、結論的に言いますと、倭王讃は応神天皇、倭王武は雄略天皇だ、といいます。 さて、安本氏の組み立ては、まず、倭の五王の内の、「讃は応神天皇」とするこの道の先覚者、前田直典氏の事に触れられています。前田説を紹介し、それに同意し、倭の五王の最後の王、倭武を、ご自分の数理文献学に基づく天皇の平均在位年数から、雄略天皇が年代的に合うとしています。その間に珍・済・興の三人の王を入れ込んでいる、と、ざっと言うと、このような組み立て方です。

武=雄略の年代の補強材料に、埼玉の稲荷山の鉄剣の銘文の解析を、かなりのページを割いて述べられています。この点は大津教授と全く同様です。又、応神天皇の在位年代の補強史料として、朝鮮の古代史書から、朴堤上(パクゼサン)の説話を、これも詳しく述べています。

安本美典氏といいますと、古代史に文献統計学と名付けた、「科学的・合理的・常識的な判断」を持ちこんだ、と自身が主宰される邪馬台国の会というサイトで主張されています。安本美典氏は、この『倭の五王の謎』では、倭王讃=応神天皇の前田説に同意する旨の論旨を述べられた後に、結論的に“私は、前田氏の、考証の力よりも、洞察力のほうを、高く買うものである。正しい結論を見通しながら、その結論を立証する方法に不備があった。”と記していらっしゃいます。

つまり『合理的・常識的な判断』でなく、『立証が不十分な結論をも正とされる手法も、時には取る』、と書いているのは、標榜される「科学的・合理的・常識的な判断」と矛盾していますが平気で書いていらっしゃいます。

『倭の五王の謎』の本の内容は、同書の終章 おわりに の項で下記のようにまとめてあります。

(1)AD400年前後の新羅との接触は神功皇后伝承と、朝鮮側の史料にも合い、記紀などの 日本側の史料とも一致する。(大津教授もそのような意見です)

(2)讃は応神天皇である。百済の直支王が日本に人質として来たころの人である。直支王のことは日本・朝鮮双方の史書に共に記されている。

(3)讃=応神とすれば、珍・済・興・武はそれぞれ仁徳・允恭・安康・雄略の各天皇になる。

(4)稲荷山鉄剣の銘文に見える獲加多支鹵大王は雄略天皇をさす。銘文に見える辛亥の年は471年で、雄略天皇の時代に合致する。ここからも雄略天皇と武は同時代の人 となる。(これも大津教授と同じ)

大津教授と違っているのは、「倭の五王」に比定した各天皇の活躍時期の推定を、グラフ化して載せてあることです。安本氏は、倭讃は応神天皇、倭武は雄略天皇と、ご自分で考案された「平均天皇在位年数」で年代を推定し、決定されているわけです。

★古代天皇在位十年説

ここで安本美典氏が、倭王武=雄略の比定に有力な道具として使われる「古代天皇在位十年説」についてその当否を検証しておきたいと思います。

まず疑問に思うのは、古代から現代までの権力者を、「天皇」という共通因子でくくってよいものかどうか、ということです。一般的に、「天皇」は八世紀になって実際に呼称として用いられた、とされますが、権力の対象範囲が時代とともに変遷している、ということを安本さんは全く無視しています。

『古事記』・『日本書紀』は、「天皇」と書いていますが、実態はかなり変化しています。「天皇」じゃなく、せいぜい「族長」乃至「地域の親分」の弥生期の時期と、管轄範囲が大きくなり始めた、三世紀以降の「大王」期、八世紀以降の列島統一期の「天皇」期を、「天皇」という同一のファンクションで統計処理しようとする、その根本にそもそもの問題があります。

安本氏は「卑弥呼の謎」で、何だかだと統計的文献学について述べられます。そして前段の部分では、『十個の基礎的事実があって、その一つ一つについて二通りの解釈が出来るのなら全部で1024通りの解釈が可能である。仮説の提出よりも検証の方法を考えてみる必要がある』、と至極まともなことを言われています。

しかし、具体的な所になると、そうは取れないような前提を置かれます。例えば、【『記・紀』の諸天皇の「代の数」は信じられるが、「父子継承」は信じられない、八世紀の頃と同じ様に、兄弟間の継承があったものとする】、という仮説で「平均在位年数」を求めています。

この短い安本さんの文章の中で、既に、「代の数は信じられるかどうか」、「父子継承は信じられるかどうか」というように、二個の仮説の提出がなされているわけです。 安本氏は、それらについて、特に「数理統計的」とか「科学的手法」を使って仮説を立て、その仮説の妥当性を検証することなく、説明することなく、「代の数は信じられ、父子継承は信じられない」という仮説を、定理のように使って次に進まれます。

また、「天皇」の代を日本書紀の系譜で数えるのですが、ご承知のように、古代の天皇の系譜は、父子相続・夫婦相続・重祚・兄弟相続など入り乱れています。そこから得られた平均の在位年数が約一〇年であることを、定数として図化する、という科学的という皮を被せた似非科学的な説と言えます。

また、安本美典氏は大津教授同様に、「天皇が余る」ことに無神経です。讃=応神、武=雄略としますと、天皇「七」代になり、倭の「五」王に対し二人余ることになることです。都合が悪いことは頬かぶりです。中の三人の珍・済・興は、応神天皇と雄略天皇の中に入れ込み、仁徳・允恭・安康とそれぞれの天皇にあてはめています。

しかし、『古事記』・『日本書紀』に記載されている履中天皇・反正天皇のお二方が余ることについては神経をお使いになっていらっしゃいません。

安本美典氏はその上で、天皇間の姻戚関係の『記・紀』の記述が『宋書』に合わないことは、古代天皇の系図が間違っているのだ、と自説にあう学者先生を動員してこの本の中で説明させています。前に述べた、前田直典、山根徳太郎、西田長男、筑紫豊など各氏の名前を挙げて倭王讃=応神天皇説を補強されています。