槍玉その31 『越境の古代史』 田中史生 ちくま新書 2009年2月刊 批評文責 棟上寅七

●著者について(ブックカバーより)

田中史生(たなか・ふみお) 1967年福岡県に生まれる。

国学院大学大学院文学研究科日本史専攻博士課程後期終了、博士(歴史学)。

関東学院大学経済学部教授。専門は日本古代史。地域史や国際交流史研究を通し、列島社会の歴史的多元性・多様性・国際性の解明をすすめている。

著書に「倭国と渡来人」(吉川弘文館)「日本古代国家の民俗支配と渡来人」(校倉書房)がある。

●はじめに

この本を知ったのは週刊朝日の書評欄がこの本を取り上げていたからです。

週刊朝日2009.4.17 書評 新書の穴 海野弘

ひとまとまりでない〈日本史〉の可能性

これまでの日本史は日本を一つのまとまりとして語られてきたのではないか。本書は戦後史の〈日本史〉の前提を解き放って、多元的な新しい〈日本史〉への可能性を示している。

と概ねこのような評を述べています。

この本を槍玉に上げようと思った時棟上寅七は、にこのようなことを考えました。

田中史生さんは、5世紀から10世紀あたりまでの東アジアの人・物・技術などの交流史を論述されています。

「人」の取り上げ方について、それは田中さんが恣意的に自分の意見にあう人だけを取り上げている、と言ってみても、沢山の歴史上の人物からどの人を取り上げるかは著者の裁量ですから文句をつけるわけにはいかないでしょう。

結局は、田中さんの「視座」自体を批評の対象とせざるを得ないのでは?

出来るだけ具体例を取り上げるにしても、理屈っぽい面白みのない批評にならないようにせねば、と思ってはいるのですが、さて出来ますかどうか?

●この本を読んでみてまず感じたこと

まず、この本はなかなか、斬新な筋立てで古代史を説明していて、かつ、タイトルなどのネーミングが良いとまず感じました。

第一、本の副題は「倭と日本をめぐるアジアンネットワーク」と今風ですし、目次も、<列島の古代史とアジア史を結ぶ視座>、次に、<アジア史のなかの倭国史>、そして<渡来の身体と技能。文化>などというように進めていかれます。

この本は、日本古代史を国内史料のみに依拠する戦前の歴史観から、東アジアの歴史資料などにも眼を広げる方向になっている現状が、例えば、西島定生さんの中国の冊封体制から日本を捉える見方などが最近中心的になっていることへ、そうではない、国境を越えて動いた人々の働きを無視できない、むしろこの越境的に動いた人々によって歴史は動いた、という視点から書いた、と田中さんは言われます。

この本を批評するためには、この本を書かれるまでに著された田中史生さんの著作から、その考えにいたった道程を検証しなければならないのかもしれません。しかし、それは不可能な話ですので、この本の論述に沿って、果たして田中さんが主張されていることは常識的理性的に受け入れることが出来るのか、をみていきたいと思います。

またこの本は、その時代に国境を越えて活動した人々を具体的に取り上げていますので、田中さんの論旨に説得力を与えています。ますます批評するには、批評する側の知識嚢の中身が問われることになり、大変な作業になる、と思われました。

けれども、本を読み通してみて何か違和感というかすっきりしないものを感じます。そこのところを、うまく読者の皆さんへお伝えできれば、と思います。

一応このHPの読者の方々が、この『越境の古代』を読んでいない、という前提で、内容を説明しながら当研究会が問題と思われたところをお話していきたい、と思います。

そのために、詳しく内容を読みながらダイジェスト風にまとめてみました。そのお陰というか副産物というのか、思いがけない成果がありました。それは、田中さんが引用する文献などで、自説に合わないところは書いていらっしゃらない、ということです。

例えば、白村江の敗戦の後の、唐関係者らの2000人の渡来・『旧唐書』に倭国伝と日本伝と書き分けられている日本列島の二つの国、これらは、自説に都合が悪いようです。このように田中さんが触れない史料の中の重要な語句を見つけていけば、田中さんの説の弱点の説明になるのではないか、と気を付けながら読んでみました。

では、内容に沿って詳しく見ていきましょう。

●「越境の古代」批判 (本の内容の説明を青色で書き分けています。)

はじめに

<本書のねらい>

「かって日本史・日本文化史には固有性があり、それは外国との関係史によって」も客観的にとらえることができるはずだとする考えが歴史研究者の側にもあった。(中略)しかし、現実の人間社会について少し勧化えてみればわかることだが、双方向的な交流が一つの国の歴史の方向にだけ動いているはずがない。(中略)本書は、以上のような問題関心と学会の新たな研究動向を踏まえ、これまでの国民史的な捕らえ方のなかでは主要なテーマとなりえなかった、列島古代史に根深く、また越境的にからみつくアジアのネットワークを、積極的に拾い上げてみることにした。

序章 列島の古代史とアジア史を結ぶ視座

いわゆる戦後歴史学のなかで、現実社会をみつめながら日本古代における東アジア史の重要性を論理的に提起し、今でも強い影響力を持つ研究に中国研究者西嶋定生の東アジア世界論と、日本史学者石母田正の国際的契機論がある。(中略)まず、この二つの論を通して、これまでの研究におけるアジア史と日本古代史をめぐる主要な視座と課題を大まかにつかみ取ることからはじめる。

西嶋さんの東アジア世界論の説明 【中国の冊封体制という特殊な国際関係が東アジア世界を作り上げたとする】という説明と、石母田さんの国際契機論【古代列島社会において国内政治と国際関係とが互いに分かちがたく結びついた構造であり、文化人類学の未開社会の首長制の二面性、シャーマンと開明的な王という、を取り入れている】 との説明があります。

そして、【この両論は、古代の東アジアは、各国・各民族が、中国を中心とした国際政治秩序、それによって伝播する文化・思想制度を共有しながらも、個々に、あるいは互いに、内政と対外関係をからませた国際関係を築き、それらを漢字文化によって表現しようとした、一つの歴史的世界であった。

そして、このような二つを統合した視座から、日本史朝鮮史中国史研究に、東アジア史という広域的視点から説明を与えることになった】 と評価されています。

以上の東アジア世界論や国際的契機論も、1950~70年代の社会の風潮によって影響を受ける。1950年代前半は、石母田も中心となって活動した、これまでの国家主義からは決定的に異なる「民族の誇り」を探り出そうとする動きがたかまり、つまり「国民的歴史学」の推進である。

しかし、この運動も方法論方向性組織論などで行き詰まる。1960年代になり、西嶋が、国民的歴史学が一国史内部に閉じこもりがちな議論から、1960年代当時の日本社会を取り巻くアジアの現実と共鳴しながら日本史を含む東アジア史の可能性を探りはじめた。

ところで、21世紀になった今、私たちは相変わらず「国際化」の波に翻弄されている。私たちは、民族史や一国史の相互関係史としてではなく、国境を越えた多層的・多元的な結びつきでとらえ直すことができるのではなかろうか。

本書では、今まで〉議論に組み込まれなかった部分、すなわち古代列島諸社会と国際社会を様々に結ぶ多元的・多層的なネットワークに目を向け、列島の古代と国際社会の関係をあらためてとらえなおしてみたいと思う。

以上のように田中史生さんは、タイトル「越境の古代史」にふさわしく、「列島の古代史と視座」という序章を設けています。簡単に今までの歴史学者の目からみたアジア史を振り返り、一国史・民族史を乗り越えなければならない、と論じられます。

しかし、そう仰る田中さん自身が日本列島は4世紀より近畿王朝が一応列島を支配していた、という論点で話を進められます。いろんな史資料を援用されますが、例えば、『旧唐書』に倭国伝と日本伝と、二つの国がこの列島に存在していた、という記事については全く触れられません。

しかも、日本古代史の見方について総括的説明で、1960年代後半からの、いわゆる「邪馬台国」論議が国民的に拡がり、それが古田武彦の邪馬壱国論から多元国家論へと進み、邪馬台国問題は学問的論争としては終結している、ということに全く触れていないことには疑問が残ります。

特に『旧唐書』の「倭国と日本」問題に口を噤むのでなく、それを乗り越えなければ、いくら口当たりの良いことばかり仰っても、本当のアジア史を語る歴史家とはいえないのではないだろうか、と不遜ながら思われます。

以上の田中史生さんの問題点を、以下の具体的な田中さんの論述の中で詳しく見ていきたいと思います。

第1章アジア史のなかの倭国史

1.渡来する人。モノ。文化

特に列島には加耶の鉄と渡来人が大きな影響を与えた。3,4世紀までの交流の中心は北部九州であった。5世紀初頭から渡来人が急増し、又技術革新も須恵器の生産開始に見られるように、技術革新の時代をもたらした。

この原因は朝鮮半島の緊迫した情勢からであり、それに対応できる組織をつくる必要から、近畿の大王を軸とする政治的結合を強化し、その軍事組織的区的性格を強めていった。そのことは、渡来の文物・文化や武器・武具で彩られた当時の古墳とその副葬品が端的に示している。

以上の説明は「北部九州から近畿へ」と政治的中心が動いたというように読めますが、なんとなくぼかしており、五世紀前後の古墳の副葬品が示す、と言うのみで説得力に欠けます。

高句麗の「好太王碑文」とその時代の『日本書紀』の記述との不整合については口を噤んでいます。むしろ、『日本書紀』の記述に引っ張られての五世紀前後の近畿中心論のように思われます。

北部九州から政治の中心が動いたのであれば、隣国の史書に現れていてもおかしくないと思います。中国や朝鮮半島の国々にとっては、倭国は倭国として北部九州にあったままであった、というのが素直な理解と思います。

2 錯綜する内と外

<首長の国際交流>

5世紀初頭前後の倭人社会に渡来人・渡来文化が拡散したといっても、それを受容できたのは首長層の一部に限られていた。それは倭王権の核たる大王と、倭王権と深い結びつきを持つ有力首長たちである。

例えば列島各地の須恵器の多様性は、各地の首長層が独自に伽耶南部との結びつきを深めた結果と理解せざるをえない。

しかし、国際交流には海を介してであるため、船舶や軍事力も必要であり、各地の首長には荷が重い。こうして倭国の大王は軍事王としてのパワーを強めていく。しかし、国際交流を主導したが独占はしていない、独占できる立場にいなかったともいえる。

ここで田中さんは須恵器という渡来技術の国内展開をみて、各地の首長が展開していたが、次第に近畿王権が指導的立場に立っていった、といわれます。ここで、田中さんは「倭王権」や「大王」という語を用いていますが、いわゆる「大和王朝」「その天皇」ということに異ならず、読者になんとなく、通説の歴史認識とは違うのだ、といわば目くらましに使っているようにも受け取れます。

この時期の中国の史書「太平御覧」に、倭国が貂皮・人参などを東晋の安帝(396年即位418年歿)に献じ、細笙、麝香を賜った、という記事があります。倭国が朝鮮北部の産品を献じています。倭国が高句麗を攻めそこを勢力範囲にした、という意味を込めての献上品という理解も出来ると思うのですが、田中さんのストーリーに合わないのでしょうか、この貴重な史料は伏せられています。

3 大首長反乱の国際環境

<反乱を起こした大首長>

五世紀の倭国の政治は前代と比べ物にならぬほど多様なラインで国際社会と結ばれることになる。こうしたラインは倭臣が大王の頭ごなしに国際的な対立へと結びつく導火線でもあった。

大首長の反乱伝承のなかに具体像を見ることができる。例えば、壬午年(442)沙至比跪が大王から新羅征伐を命じられながら、加羅を討ってしまった、という『百済記』の記事が『日本書紀』神功紀にある。これは五世紀に活躍した大王と外戚関係があった葛城襲津彦のことである。

又、雄略大王は吉備の田狭を任那国司に任じ、その妻を奪った。それを知った田狭は新羅と通じ大王に反乱を企てた。この任那は邪馬台国時代に倭と頻繁に交流した狗邪韓国の後身、加耶南部の金官国にあたる。吉備氏が金官国を拠点に新羅と通じ大王に対抗しようとしたとは穏やかでない。

この任那が狗邪韓国の後身とされます。『魏志』倭人伝に「狗邪韓国は倭人国の北岸」である、と書かれていることについては伏せられます。倭人伝の記載が事実であれば、任那日本府(的な)存在も理の通った話になると思います。

なぜ、田中さんが狗邪韓国の後身といいながら、任那日本府は『日本書紀』編集者の創作とされるのでしょうか。

<反乱の裏側>

沙至比跪が攻撃した加羅国は加耶北部の大加耶のことである。五世紀中葉は、加耶南部は衰退期に入り新羅の影響を受けるようになっていた。吉備や葛城の首長層は加耶南部を通じて新羅との関係を深め、結果百済との摩擦を引き起こす。大王の外交は百済との関係強化だけでなく急成長の大加耶も視野に入れたものであり、半島に有利な情勢を築くために宋の冊封を受けた。済王の最初の遣宋使は443年に始まるが、沙至比跪の大加耶攻撃直後である。

田中史生さんは、『日本書紀』の、百済記を引く形で出てくる「沙至比跪」を、「葛城襲津彦」と同一人物として話を進められます。

片方はサチヒキ、もう一方はソツヒコで必ずしも同一人物とはいえないと思いますが、『日本書紀』ではあたかも同一人物であるかのような説話を載せています。

田中さんにとっては、この『日本書紀』の編者の立場と同様に、この二人が同一人物でないと話が進まない理由があるのでしょう。『日本書紀』では神功皇后62(AD262)年の翌年の事件として書かれていますが、田中さんは壬午年AD442年の事件として180年ずらして書かれます。

その180年、干支を3回りずらしていることはなんら読者には説明されていません。これもアンフェアな論の展開と言えましょう。5世紀後半に持っていきたい、という潜在的な願望が露呈しているようです。

倭国の政治状況は、倭の五王の、済と珍の関係を記さない。血縁上の断絶がある。この済王をモデルとしたとみられる允恭天皇の時代、前大王反正の葬送儀礼をめぐって玉田宿禰と衝突したと『書紀』は記している。この混乱は次の眉輪王に殺された安康のあと即位した倭王武の宋朝への上奏文「奄(ニワカ)に父兄を喪う」とある。この武王こそ雄略大王のモデルになった大王である。雄略大王と葛城氏・吉備氏との軋轢にみられるように厳しい舵取りを迫られていた。

田中史生さんは、5世紀の東アジアの政治情勢を『宋書』の記事と『日本書紀』によって説明されます。倭の五王の済は允恭天皇、興は安康天皇、武は雄略天皇とされて説明されます。

この三天皇それぞれの生存時期が、『宋書』と日本の史料とは全く合わないことなど全くお構いなしです。又、『宋書』には宋から倭王はさまざまな授号を受けていますが、『日本書紀』には全くその記事も無く、朝鮮半島での倭王武などの戦闘ぶりなども、『日本書紀』には全く姿を見せていないことには目をつぶっています。

この意味で全く従来の古代史観と違っているところはなく、本の副題やタイトルのネーミングは、羊頭狗肉といわれても仕方ないのでは、と思われます。

また、奄に父兄を喪う、という状況に雄略があったか、というと日本の史料にはありません。「奄に」は「一般には「俄かに」の意味で、「共に」の意味は方言だそうですが、「にわかに」と読もうと「ともに」と読もうと、いずれにしても、そのような状況はどこの史料にも無いと思います。田中さんはなぜ武=雄略と断定できるのか、読者には「私が言うのだから信じなさい」ということなのでしょうか?

もし田中さんが主張されるように、武=雄略であるとするならば、日本の史書には武王の華々しい叙号の話を、その片言でもなぜ書かないのでしょうか。又、雄略天皇の没後はるか後年に授号している中国史書の記事との矛盾を、どう説明できるのでしょうか?

田中さんは【『書紀』によれば、この済王をモデルとしたとみられる允恭大王の時代、前大王反正の葬送儀礼をめぐり、大王は玉田宿禰と衝突し彼を殺害した】 とされます。

つまり、【『宋書』を読んで『日本書紀』の允恭天皇紀は書かれた】、というような書きようです。同様に、【『宋書』の武王の記事をみて『日本書紀』が雄略大王のモデルとした】、つまり雄略天皇の旧辞を創作したのだ と田中さんは説きます

巻末の年表に次のように、倭の五王関係が掲出されています。

421 讃 安東将軍に任じられる

430 讃 宋に遣使

438 珍 安東将軍倭国王に任じられる

443 済 安東将軍に任じられる

451 済 宋から使持節都督倭新羅任那加羅秦韓慕韓六国諸軍事を加号される

462 興 安東将軍倭国王に任じられる

477 武 宋に遣使

478 武 宋に上表文。使持節都督倭新羅任那加羅秦韓慕韓六国諸軍事安東大将軍に任じられる

そこでの疑問点を挙げてみます。

確かに倭王済の場合は允恭天皇の在位期間とされる、412~453年に収まります。

ところが、讃・珍の記事については年代が合わないのです。ですから、田中さんは、讃・珍については何も発言していません。興の場合、在位は454~456年ですからこれも合いません。

倭王武については、『宋書』だけでなく、『南斉書』・『梁書』にも倭王武の記録が載っていますが、これについても全く田中さんは発言していません。

勿論年表にも、【『梁書』武帝紀、天監元年、502年、鎮東大将軍倭王武、進めて征東将軍と号せしむ】の記事は載せていません、読者に対してアンフエアーです。

倭王武=雄略天皇という図式に固まっていますと、史資料も使い難いだろうなあ、と同情したくもなります。

この「倭の五王」問題は槍玉その3 安本美典 倭の五王の謎 で以前取り上げていますので、詳しく知りたい方は「槍玉のその3」をクリック下さい。

<大悪天皇>

武王即位後、宋が衰退し、百済も高句麗の攻撃を受け王城も漢城から熊津へ移す、という緊迫した国際情勢が待ち構えていた。武王が宋朝滅亡後百済救援に積極的に取り組む。

東城王の即位には筑紫勢力の協力もあったようだ。丁度この直後に出現する、韓国東南全南地方栄山江流域の前方後円墳は北部九州系の石室を持つことなどから、武王が筑紫勢力の協力を得て行った百済支援策とかかわるものとみられる。

『書紀』が雄略大王を大悪天皇と評したのも、複雑な国際情勢を切り抜けるため、かなり強引な政権運営と政治改革を行った武王権の残像・記憶なのであろう。

武王が強引な政権運営を行った、ということは『宋書』からは読み取れないのではないでしょうか。雄略=武という等号で結んでいるので、要を得ない表現になっていると思います。

又、もう一つの日本の歴史書『古事記』には、雄略天皇の時代に朝鮮半島に軍事行動を起こしたことなど一言もないのですが、これにも田中さんは口を噤んでいらっしゃいます。

今流行の古事記偽書説に立たれるのであれば、そのように説明された方がよいでしょう。そして後年『日本書紀』を見て『古事記』を偽作した者が、何故雄略天皇前後の時代を対外的に平和な時代であったとしなければならなかったのか、の説明をお聞きしたいものです。

<磐井の乱>

雄略後の王位継承は行き詰まる。このなかで、倭王権にとって九州勢との関係は深まる。畿内に盛んに持ち込まれた阿蘇ピンク石がそのことを傍証する。

隅田八幡の人物画像鏡の銘文にあるように、武寧王が即位前の継体天皇に工人を派遣して鏡を製造させている。武寧王は、継体が次期倭王の最有力候補とみなし関係強化をはかった。

ところが継体末期筑紫勢力が倭王権を見限る、という事件が起きる。磐井の乱である。

『書紀』がいう「又聞く、日本天皇及び太子皇子。倶に崩薨す」という異常事態が発生した。継体大王と王子がともに歿したというのである。

磐井は倭王と臣従関係を結んだれっきとした有力倭臣である。その磐井は生前に巨大な前方後円墳を築造していた。私たちは前方後円墳で結ばれた画一的な倭王の統制下の社会と見てはならない。倭臣と呼びうる首長でさえ、百済・新羅・加耶と倭王との関係をいつでも天秤にかけえたのである。

近畿のお墓に阿蘇の石棺が好んで用いられたのは何故か、というのは興味あるテーマです。被葬者乃至その後継者が縁(エニシ)のある土地の石に包(くる)まれて眠りたい、と思ったとするのが一番理解しやすいと思います。田中さんはそのところ「関係が深まる」となんとなくぼかした表現をされています。騎馬民族東遷論に組すると思われるのを避けていらっしゃるのかとも思われます。

磐井の乱の見方について、筑紫政権が継体王権を見限った、という解釈をされています。以前に取り上げた、槍玉その12田村圓澄さん他の『古代最大の内戦 磐井の乱』とほぼ同じ見方のように思われます。(「槍玉その12」にリンクを貼っておきました。クリックしてみてください)

田中史生さんは、隅田八幡の武寧王から贈られた鏡は、継体天皇の即位前に贈られたものだ、と仰います。

『記・紀』が伝える武烈天皇没後から継体天皇即位までの状況からして、武寧王がどうやって越前にいたヲホドを最有力候補として判定できたか、田中さんがどのようにしてその判断に至ったのか是非知りたいところです。

有名な話ですが、武寧王は倭国に質として来た母が産んだ子で、名前もシマ(斯麻)と名付けられました。この倭国と関係の深い斯麻王が、贈る相手の名前や居住する宮殿名を、書き間違えたりするということは、考えられないと思います。

鏡の銘文にある「八月日十大王年男弟王在意柴沙加宮」について、即位前のヲホドに「大王」と銘文を書き込めたのか、「男弟王」の意味するところ、「意柴沙加宮」イシサカ宮とは、など、田中さんが、シマ王が鏡を送った相手を継体天皇と比定した理由を、お聞きしたいものです。

第2章 渡来の身体と技能・文化

1 渡来の技能者と渡来系氏族

<渡来する技能者の身体>

渡来の文物や技術は倭人を国際社会へ引き出し、歴史もそれをめぐって動いた。それは渡来人によってもたらされ、彼らの身体は知識や技術を運ぶ「箱」としても機能した。

しかし、知識・技術の「箱」は寿命がある。渡来人の技能の総体を倭人はそう簡単には習得できなかった。もし、その渡来の技術者を失えば、倭人の首長はそれに代わる新たな身体を国際社会に求めなければならず、国際紛争に関与することが必要であった。

各地の首長は加耶南部地域と独自の関係を深めるが、次第に各地の首長の手に余るようになり、倭王権に集約されていく。各地の須恵器窯が五世紀中葉に姿を消すし、吉備の鉄器鍛冶も五世紀後半に一時衰退する。

田中史生さんの「越境の古代史」を読んでいますと違和感を覚えるところがあります。それは、古代の渡来人の役割を過大に評価されているのではないか、逆にいうと、倭人の能力の過小評価ではないか、ということです。

外来の技能・知識は渡来人といういわば「箱」によってもたらされ、倭人には習得が難しく、その「箱」には寿命があるから、「箱」の確保のために国際紛争がおきた、といわば古代は渡来人という「箱」を拉致して来続けた、といわんばかりの論法です。

そして、後にはそのような確保が、百済の衰退・宋朝の滅亡などで難しくなったので、渡来人集団を氏族として組織し、技能・知識の再生産を行わせるようになった、と説かれます。秀吉の部下達が陶工を朝鮮半島から連れてきたことを、遡らせて古代に当てはめているようにも思われます。

田中さんが仰るようにかどうかはともかく、 技術の発展に渡来者の影響が大きいことは間違いないことでしょう。しかし田中さんの述べ方は、

【渡来者の工房では、渡来人の指導の下、倭人たちも分業的に参加していたとみられる。しかし、最新の技能が渡来人の手を離れて列島に定着するには多くの時間を要したことからみると、渡来人の技能の総体を、倭人達はそう簡単に習得できなかったようだ。朝鮮半島から高度の生産技術が渡来したばかりの時期、おそらく倭人達は渡来技能者に言われるがまま、決められた作業を行うのが精一杯だったのだろう】 というように、原日本人の文明度についてどうも偏見があるのではないかと思われました。

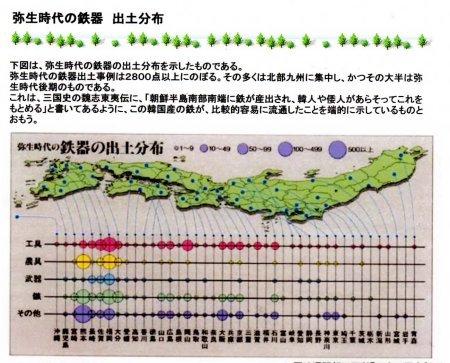

弥生初期の日本列島の文明度を知る一つの例を紹介しましょう。国立歴史民俗博物館の春成秀爾さんの『考古学はどう検証したか』によりますと、日本での鉄器の使用は弥生早期から始まり、AMS法によるとBC700年ごろです。

朝鮮半島南部に鉄器が現れるのはBC3世紀であり、韓国の学者は、日本の鉄器の使用時期がそのように早いことに疑問を投げかけているそうです。

この田中さんも同様に、日本の鉄器文化の始まりは韓国よりズ~ッと遅れていなければならない、という先入観念に捉われていらっしゃるように思われます。

<王権の工房>

こうした中で王権の工房は発展する。大阪府大県遺跡の鍛冶工房が生産量を急速に伸ばすし、五世紀中葉に栄山江流域の工人が加わり陶邑の須恵器窯も列島各地に新たな広がりをみせる。

大阪湾沿岸部は王権と西日本・朝鮮半島との結節点であり、五世紀の王権は積極的にこの地の開発を渡来系技能者を投入した。

王権外交のもとで、独自の加耶ネットワークを駆使した大首長が勢力を弱める一方、大王への結集が強まる。

これ以後、大和だけでなく王権の集中する河内にも拠点を築いた物部氏や大伴氏などが急成長を開始する。

5世紀後半、他の地方は鍛冶工房の衰退がみられるのに、王権の工房、河内では鍛冶工房が増大した。と「大阪沿岸部とその周辺の遺跡分布」の図が載せられています。その出典として(銅鐸博物館『銅から鉄へ、古墳時代の製鉄と鉄器生産』より、一部改変)と記されています。

銅鐸博物館といえば、滋賀県の野洲市歴史民俗博物館が有名です。ネットで検索しても滋賀県内の出土品の展示が中心のようで、「大阪沿岸部の製鉄鍛冶遺跡」とは結びつきそうにありません。いろいろ検索し続け、交野市の歴史資料館の森遺跡のところでそれらしい図表に行き当たりました。

そこに掲示してある図の説明には、「古墳時代 畿内鍛冶工房の変遷 第五回歴博国際シンポ 花田勝広氏講演資料より」とありました。そこで、歴博シンポを検索し、花田勝広氏を検索し、花田さんが野洲市教育委員会文化財保護課主査であり、野洲銅鐸博物館でよく講演をされていることを知りました。これでやっと、田中さんが引用されている「大阪沿岸部とその周辺の遺跡分布」の出典先を確かめることが出来ました。

しかし、同時代の全国各地での状況についてはどうなのでしょうか。 週刊朝日百科「日本の歴史」の弥生時代の鉄器出土分布図を見ますと、近畿に比べて九州地方が圧倒的ですが、5世紀の鍛冶工房ということになると資料が見当たりません。しかし、全体の工房分布の説明を省いて、この王権の工房のみが発展した、とこの「大阪沿岸部とその周辺の遺跡分布図」からだけで判断するのは恣意的ではないかと思います。

<渡来系氏族の誕生>

五世紀後半から秦氏や漢氏といった渡来系氏族が登場する。渡来系氏族は氏族という血縁を紐帯とし、渡来の技能・知識を次世代へと伝える組織として機能していた。渡来の技能を再生産する組織の登場である。

479年の宋の滅亡、百済の高句麗の攻撃による衰退、などで生産組織の再編を大規模に進める倭王権にとって、信頼の渡来人だけに頼られなくなってきた。

倭王権は氏族組織を用いて技能者の再生産をはかり、ミヤケと呼ばれる生産組織体によって運営していく。しかも各地のミヤケの実質的管理者に現地の首長をあて、王権を核とした列島規模の巨大ネットワークを築き上げた。

田中史生さんの『越境の古代史』を読んでいますと、なるほどなるほど、と田中さんの語り口に乗せられてしまいます。

ミヤケは生産管理組織と定義されるのですが、屯倉を大規模に造ったのは、田中さんが依拠する『日本書紀』によれば、安閑天皇(在位531~536年)です。何故この安閑紀に集中しているのか、について諸説はあるようですが、田中さんの時代説明と半世紀ほど時代がずれていると思うのです。しかし、何の説明もありません。まじめに検討しようとすると結構疲れる本です。

2 漢字文化と政治的身体

<五経博士の政治的身体>

倭国の巨大組織や王権ネットワークを動かすには百済の制度などのノウハウが必要であった。朝鮮諸国も倭の軍事力を強く期待していた。

六世紀になると五経博士といわれる新たな渡来人も受容されるようになる。

(五経博士とは、五経博士(ごきょうはかせ)は中国古代の官職の一つ。儒家の経典である五経(詩・書・礼・易・春秋)を教学する学官。 寅七注)

五経博士の倭国への到来は書紀が記す継体7年(513)百済の段楊爾が初見の記事である。彼らは倭国の支配層のブレーンとして活躍した。

彼らは交代で到来し、本国での政治的立場を保ったまま倭国の諮問に答えていた。彼らは文化的身体とともに、百済側の政治的意図を背負う政治的身体を併せ持っていた人々だった。

<漢字文化を運んだ人々>

六世紀の南朝梁の最新文化の伝播スピードは随分早くなり、倭国は本格的な漢字文化の時代を迎える。

しかし、漢字文化が深化する六世紀、中国王朝とは断絶といってよいほど直接交渉がない。西島定生は、中国の冊封制度が漢字文化を東アジアに押し広げた、というが、ちょっと違うようだ。

列島の漢字文化の受容が通説のように、親魏倭王卑弥呼が漢字を使っていた可能性はあるし、『宋書』にみえるように、倭王武の中国の史書・古典を読み込んだ上表文もあるが、倭王を除くと列島でこのような高度な漢字文化を駆使できた勢力は見当たらない。倭王は漢字文化を熟知する渡来人を近くに置きブレーンとしていたのである。

武王の上表文の作成者は、上表文を分析することにより、おぼろげながら輪郭がつかめる。華北・朝鮮半島北部で活躍していた中国系の人々で、晋の滅亡により、高句麗・百済へ流入し、晋朝時代に身につけた漢字文化を駆使し、各王権の政治・外交に深く関与するようになっていく。

五世紀、倭に百済からこれらの人々が列島にも渡来し彼らが倭王の上表文に関与させた。六世紀に中国と冊封関係がない倭国が漢字文化を朝鮮半島を解してすばやく受容できたのもこの五世紀の文化的素地があったからである。

<文字と地域と支配>

五世紀の古墳から文字入りの刀剣類の出土が見られる。稲荷山古墳出土鉄剣や江田船山古墳出土大刀の銘文に見られるように、各地の首長は大王との結びつきを文字で示し地域政治の場に利用した。文字を政治世界を正当化し表現する道具として使い始めたと云える。漢字文化が中国王朝と結びつくためでなく、支配力強化という政治的価値でとらえられるようになったとき、その受容は一気に加速した。

稲荷山鉄剣銘文や江田船山大刀銘文が、大王と被葬者との結びつきを示すものであることには異論はありませんが、五世紀時点で、全国を一元的に支配した大王という存在があったことの証明にはならないと思います。

田中史生さんは、安易に雄略=ワカタケル=倭王武という等式に寄りかかっています。むしろ、これらの銘文が各地の大王と被葬者との関係を示す、とするほうが <文字と地域と支配>という項目立ての、目的に合うのではないでしょうか。

3 王辰爾の渡来

列島に漢字文化をもたらした渡来人の、政治的かつ越境的な身体を具体的に示す例として王辰爾を取り上げる。

王辰爾は六世紀半ばから後半、欽明・敏達両王権に仕えた渡来系の人で、詳細は不明だが百済から渡来したとされている。

『書紀』は、欽明大王が樟勾宮に行幸し、王辰爾に船賦フネノミツキを数え記録させたとある。『書紀』の欽明の行幸記事をみていくと、それはどれも対外関係と結びついている。ならば樟勾宮行幸も欽明が外交上の大きな案件を抱えていたことが留意されてよい。

百済の要請に応じ軍事的援助をきめ、樟勾宮付近の港には樟が貯蔵されていて、文字技術者の王辰爾は周辺首長が貢納する物資を計算・記録させたのであろう。

<辰爾と外交>

辰爾の活動内容は、倭の軍事援助を引き出すだけでなく、彼の身体化された技能には高句麗漢文の知識もあり、単に百済からの他の五経博士とは異なっていたと思われる。

田中史生さんは、五経博士は単に漢字文化を伝えたのではなく、王権の近くで政治的な役割も果たした、とされます。それはそれで、そういう働きもあり得たでしょう、と文句を付けるところではないのですが、その傍証として『日本書紀』の欽明紀の行幸記事を引用されます。

【『書紀』は欽明大王が樟勾宮に行幸し、王辰爾に船賦(フネノミツキ)を数え記録させたとある。『書紀』の欽明の行幸記事をみていくと、それはどれも対外関係と結びついている。ならば樟勾宮行幸も欽明が外交上の大きな案件を抱えていたことが留意されてよい。(中略)百済の要請に応じ軍事的援助をきめ、樟勾宮付近の港には樟が貯蔵されていて、文字技術者の王辰爾に周辺首長が貢納する物資を計算・記録させたのであろう】 と。

これは本当かな、と『日本書紀』の欽明紀をチェックしてみました。田中さんの言い方ですと、欽明天皇の行幸記事は少なくとも5~6回はあり、それが皆が外交と関係あるから樟勾宮の行幸記事も外交に関係している筈、というように読めました。

ところがチェックしてみますと、欽明天皇の行幸記事は、在位32年間にわずか3回でした。

元年の難波祝津宮への行幸では対新羅作戦を協議しているようです。十四年の樟勾宮の行幸が王辰爾の船賦の記事です。もう一つは三十一年の泊瀬柴籬宮で高麗の使者が越に漂着したことの報告を受けています。

この元年と三十一年の2回の記事で、欽明大王が行幸したときは対外関係の処理のためだ、という主張はちょっと強引過ぎるのではないでしょうか。『日本書紀』をチェックするような読者は滅多にいないでしょうから、田中さんの目くらまし術はかなり有効に働くのでは、と思われます。

第3章 血と知のアジアンネットワーク

1 混血児と「任那日本府」

<朝鮮半島の倭人系の渡来人もいた>

古くから倭と関係の深い朝鮮半島南部では国際結婚も頻繁で、これらの結果の倭系の人々は倭と加耶を結びつける人々ではあるが、決して倭政権の支配下に置かれたというわけではなかった。

かっては朝鮮南部の支配拠点とされた「任那日本府」像も、これらの人々の存在が『書紀』の歴史観と近代日本の歴史観によってゆがめられた産物なのである。この時代に日本直轄の「日本府」などない(この時代は日本という国号もない)。

『書紀』に記す倭臣の混血児達の活躍は、倭国の立場からの描写であり、安羅から見れば安羅臣であり新羅から見れば新羅臣だったのである。五世紀後半の高句麗に対する新羅・百済の共同歩調は六世紀には対立をはらむ関係となる。それは加耶をめぐる争いとなる。

倭も加耶への介入を「諸倭臣」によって解決を試みる。彼ら諸倭臣が一国に属さず諸王権を渡り歩いたのは、自らの進退に刻み込まれたネットワークを最大限活用し、現実にどうかかわっていくかを模索していた。

<倭系百済官人>

百済も倭系の人々を倭や加耶との政治的・軍事的交渉に投入している。例えば百済の奈率という百済上層位階の紀臣弥麻沙がいる。その倭と百済の綱引きの中で犠牲になった「達率」という高位の百済官人の日羅がいる。書紀は日羅が倭国に百済の内実を暴露したので暗殺した、と伝える。

越境的な出自のために王権間の橋渡し役を勤めさせられるが、両属する王権間に摩擦が生じるとその矛盾を背負わされることになる。

<王の国際結婚>

520年代大加耶は新羅と婚姻同盟を結ぶ。つまり新羅王族の娘を娶る。ところがうまくいかず、大加耶は危機に陥る。新羅は娘の変換を要求し、大加耶王は王子をもうけたこと理由に断る。つまり、混血児は王位継承者でもあり、父方・母方に両属するから、妻を帰せば新羅のネットワークに組み込まれる可能性が強まることを警戒した。

544年百済王は加耶の衰退の原因は「内応二心」にあると倭王に伝えている。倭王も百済などと同盟関係と引き換えに国際結婚を行っていたが、その矛盾を加耶にみて、世襲制度と群臣による合議制を整え、六世紀倭王は国際結婚をやめた。

王となりうる血統を固定し、有力な氏族の代表者マエツキミが合議を行う王権の意思統一システムを作る。絶えず王妃と有力マエツキミを出し世襲政権を支えた蘇我氏の成長もこのころである。

田中史生さんは、『日本書紀』に記された「弥麻沙」「日羅」などに焦点をあててこの本は、五世紀は混血児が活躍した、と説きます。任那日本府は虚像とも説かれます。しかし、倭の五王たちが宋朝から支配権を得ていたとみられる、使持節都督倭新羅任那加羅秦韓慕韓六国諸軍事安東大将軍に任じられる、という『宋書』の記事を無視し、読者に示さないのはアンフェアーではないでしょうか?

任那日本府を否定する理由の一つとして、当時「日本」という国号がない、ということを上げられています。日本の国号の起源論争をこのスペースですることは難しいのですが、一つだけいえることは、この任那日本府という語は『日本書紀』に出てくる語です。その『日本書紀』は、「全て倭とかヤマトは日本に書き改める」という原則で成り立っているわけです。

もし任那大倭府があったとしてもそれは日本府と書き改められた、ということになります。従って、日本という国号が当時存在しなくても、任那大倭府などがあったとすれば、『日本書紀』に任那日本府という語が存在しうる、という論理的結果となります。大学教授さんがこのような論理に悖る論を堂々と述べられることに驚きます。(日本国論議は、槍玉その8 で論じています)

『三国遺事』に、新羅真平王(579~631年)のとき「日本兵国に還る」という歌があることを古田武彦さんは指摘しています。ただ『三国遺事』は十三世紀の編纂であり、『日本書紀』の記述をみて、倭兵でなく日本兵という表現となった可能性もあるのですが。

その他、田中さんは、群臣→マエツキミ→「有力マエツキミ」→蘇我氏、など独特の定義づけの言葉を使ったりのテクニックが目立つ本でもあります。

2 飛鳥寺への道

<飛鳥寺と百済王興寺>

蘇我氏はいち早く仏教を受容した有力氏族である。馬子は「本格的な伽藍を持つ日本最初の寺院」飛鳥寺(元興寺)を創建する。それは百済の技術によって造られた。最近扶余市の王興寺跡遺跡調査で、木塔が飛鳥寺と同じ地下式の心礎を持ち、そこに飛鳥寺と同じように仏舎利容器が出土した。その他、装身具類も飛鳥寺に類似し、飛鳥寺の出土品は古墳文化を継承したものとされていたが、百済仏教文化との関係から理解しなければならなくなった。

<蘇我氏と百済>

『扶桑略紀』によれば、馬子は飛鳥寺木塔の心柱を立てる儀式当日、100人以上を従えて現れ、全員が百済服を着用していて、「観る者、悉く悦ぶ」とある。他国の服を着るということは謀反の疑いをかけられてもおかしくないようなこと。それが出来たということは、飛鳥寺が単に仏教のみならず幅広い専門知識・技能を教育する場として機能していたからであろう。

当時の国際情勢は隋が南北を統一し、高句麗に圧力をかけるなど緊張が高まっていた。推古王朝が始まり、国際緊張が高まる中での「親百済」色彩の強い造塔儀礼は、推古朝の政策方針を全体で確認し、百済にとっては、倭国が百済を支持することを内外に表明した、という意味があった。

飛鳥寺に住んでいた百済僧観勒は暦や天文だけでなく、遁甲や方術などの技術を有していた。軍事的にも有用な技能であり、彼の渡来には倭と軍事的連携を促す百済のメッセージが込められていた。

<飛鳥寺の国際ネットワーク>

飛鳥寺は百済ー倭の交流史の範疇を超えた国際性も内包している。

造営のために百済から渡来した技術者のうちにはペルシャ系の者もいた。また、高句麗も強い関心を持ち、丈六仏像製作に際し黄金320両を贈った。596年には厩戸王子の師で有名な、高麗僧恵慈が住むことになる。

丈六光銘(どの程度信用できる史料か心もとないが)には、恵慈とともに、百済僧恵聡、蘇我善徳が「領ウナガシ」として元興寺を建てた、ある。

588年に百済の支援を受けて始まった造営に、途中から高句麗の影響が加わった可能性は高い。

飛鳥寺は、渡来人を介して百済・高句麗の知的文化と政治的意図をセットで流入する国際交流の縮図のような寺院であった。勿論倭王権にもこれを主体的に使いこなす高度な戦略とシステムがこれまで以上に必要であった。

飛鳥寺のみに焦点を当てられた話をされます。そのほかの各地の寺々、例えば太宰府の観世音寺でも同様の役割を果たした(筈)というような話の展開になれば理解できる、と思いますが、『日本書紀』中心での史料のピックアップでご自分のストーリーに合わせる、それは我田引水でしょう。

『隋書』などには俀国王は仏教に帰依していて、隋に僧侶を派遣し仏教を学ばせた、とあります。その俀国とは? 俀国の都は俀国王タリシホコとは? 田中さんは無言です。

3 隋・唐帝国の登場と留学生

<隋・唐帝国成立の余波>

華北の争乱で晋が南に追われて300年近くたって589年隋が陳を滅ぼし南北対立の幕を閉じる。百済・新羅・高句麗は隋の冊封を受けたが、国境を接する高句麗が戦闘状態に入り東アジアは争乱の時代に入る。

618年隋が高句麗遠征や大土木工事がたたり全国的反乱で崩壊する。その跡を継いだ唐も高句麗に圧力をかける。642年高句麗で泉蓋蘇文のクーデタが起き、傀儡王を立て自分に権力を集中する。百済でも義慈王が権力集中を図っていて、643年余豊璋が皇太子を廃され質ムカハリとして來倭する。

百済・高句麗は対唐政策において連携の動きを強めていく。

一方百済・高句麗に挟まれる新羅は、唐に接近する政策をとる。しかし唐は647年善徳女王の退位と唐王族の即位を求め、新羅内に争乱を引き起こす。その乱を鎮圧した金春秋(654年即位した武烈王)が新羅自立の道を模索していく。

倭国でも、蘇我蝦夷。入鹿親子が権力集中を試みるが645年これらの動きを警戒した中臣鎌足・中大兄王子らの蘇我親子殺害の乙巳の変となる。

このように隋・唐帝国の成立は東アジアに次々と政変を引き起こしていく。

<監視される境界領域>

隋の成立した七世紀初頭に倭国は沿岸警備を強化する。九州の統括と対外的任務を負う太宰府もこのころ「筑紫大宰」ツクシオオミコトモチノツカサもこのころ誕生する。

しかし対外管理を一元化することは難しい。馬子に近い境部臣などに新羅からの贈与物が渡ったと『書紀』が記すように、緊迫した国際情勢を受け、新羅と結ぼうと模索する一派もいた。

太宰府の誕生を7世紀初頭とするのは、いかに田中先生でもちょっとそれはちがうのでは、と考古学者から異議が申し立てられることでしょう。太宰府の遺構は遅くとも5世紀には建設されていた、という報告されています。

太宰府の太宰と大宰とは違う言葉だと思いますし、『日本書紀』に筑紫都督府という記事が出ているのを田中さんは無視されています。中国の『宋書』で、例えば”昇明2年 武を使持節都督ほかに除す。”とか倭王讃、倭王済なども都督に任じられている、都督が居る役所、それが都督府というのが理性的な判断でしょう。

田中さんは、『日本書紀』にある筑紫大宰を取り上げ、中国史書にある倭王への「都督」授号と筑紫都督府などの史料にある語は全く無視されます。それらの存在を認めると田中説が成り立たないというのでしょうか。

<弟子と留学と書物>

六世紀末以降最新の技能・知識の子孫への伝承方法が変わってきた。留学による技能・知識の伝習である。善信尼は渡来系の父の仏教文化と政治的・社会的関係をその身体に相続していた。彼女は高句麗僧から尼の教育を受け、馬子の紹介で百済に渡り研鑽を積んで帰国し、弟子の教育に当たる。留学や師弟制度を利用した専門家の養成はそれまでみられなかったものである。

飛鳥寺に学ぶ学生は倭王権によって選ばれ、遣隋使・遣唐使船で渡った学生・学僧も王権によって選抜された。唐にて医術を学んだ恵日は623年に帰国し、留学生の召還と唐との交流を進言している。

書物によって客体化された文化・技能が国内にて伝習され身体化され、文化移入の倭王権は独占的になり、渡来人・渡来氏族の役割は縮小していく。

倭国から遣隋使が派遣されたことは、『隋書』にも記されていますし間違いないことでしょう。その遣隋使は「俀国」から派遣されています。俀国=近畿王権である、という前提で俀国の説明抜きに話を進められます。

隋の使者が面会した俀王は男王であり、当時の近畿の大王は推古天皇であること、この古代史の大矛盾点には何らご自分の解釈をされていません。この隋の煬帝と俀王タリシホコの挿話は無視されます。しかし、俀王が仏教を信仰し、多くの僧を隋に派遣したことも『隋書』には書いてあるのです。

これらの話は田中さんのストーリー展開に邪魔になるのか全く出てきません。他国の史書に、わが国のことと思われる 俀国の大王が、仏教に熱心だと書いてあること、これは無視してもよいことではないと思います。

<留学生の新羅ネットワーク>

恵日は新羅経由で帰国する。もともと遣隋使の派遣には百済に協力を依頼していたのに、なぜなのか。あえて新羅経由で帰国したのは倭王権の政治的意図を汲んだ学僧・留学生と新羅との戦略的利害の一致があったのであろう。

これは新羅の仏教受容史が百済・高句麗のいわば中国王朝からの「下賜」されたものと違い、倭国と同様な有力者個々の受容に始まる、という違いによるものであろう。新羅は遣中留学僧を輩出し、中国仏教教団とのつながりを持つのに対し、百済・高句麗は遣中留学僧の活躍がほとんどみられない。

以後在唐学問僧の新羅経由での帰国は続き、648年には新羅への学問僧の派遣も行われた。このとき築かれた新羅ネットワークは、七世紀後半の日本の政治・文化に大きな影響を与えた。

最後の「新羅ネットワークが七世紀後半の日本の政治・文化に大きな影響を与えた、ということの具体例はここでは示されていません。

新羅が唐と組んで倭国を軍事的にやっつけたわけですから、ここのところの検証については興味あるところです。次章に百済滅亡以降の話が書かれていますので、そちらの方でまとめて田中史生さんの説をみて意見を述べたいと思います。

第4章 天皇制と中華思想

1中華としての天皇制国家

<百済滅亡>

640年前後、倭国は高向玄理を新羅に派遣する。彼は在隋中に隋→唐の王朝交代、帰国して乙巳のクーデターを経験し、今度は新羅で善徳女王の退位を求める内乱に遭遇する。乱を収めた金春秋は玄理を連れて倭国を訪問する。

倭国の方針は高句麗・百済とも、新羅・唐とも良好な関係を維持したい、という全方位外交であった。武烈王として即位した金春秋は倭との連携に見切りをつけ、これが倭国の外交の破綻の入り口であった。

660年、百済は唐・新羅の攻撃により滅亡する。倭は質の余豊章に織冠位を授け、軍兵とともに百済におくり、「百済王」に「冊封」した。663年白村江で勝敗は決した。また、668年高句麗も新羅・唐軍に屈した。

果たして冊封といえるのかな、と思います。『日本書紀』の記述はこうです。【中大兄皇子は織冠を以って百済の王子豊章に授けたまう。また多臣蒋敷の妹を妻にし、五千の軍勢で百済に衛り送らせた】

それからどうなった、というのが次項での田中さんの説明です。

<王権の危機と天皇制>

強国が攻めて来るという危機だけでなく、国際的に孤立したまま、国内諸階層への対外的・文明的優位性を失うという、王権の権威の源泉ともかかわる危機である。

このころの渡来人は倭人の引き揚げと共に逃れるように列島へ流れ着いた。王権も完全に把握できず、各地の首長層が独自に受け入れる場合もあった(備前三谷の例)。渡来の知識・文化は王権の統制を離れて各地に拡散する様相をみせる。

この危機が契機となり、中国に由来する中華思想と律令法を柱に、中央集権的な国家を樹立し、国内諸勢力に対し優位性を回復させようとした。

こうして王朝名「日本」、王号「天皇」を採用した新生”中華王朝”が誕生した。これは、前代までの東アジアに広がる多元的な諸関係を日本天皇制の枠の中に押し込めようとするものであった。

ところが、田中さんは、州柔~白村江の戦いの後の、唐と倭国間の『日本書紀』の記事を何故か抜かします。

『日本書紀』には、【天智3年劉徳高、郭務悰など254人来日。天智8年 又大唐郭務?など2000人を遣せり。天智10年郭務悰600人の唐人、元百済の官人1400人が筑紫君薩夜麻と共に来日】これらを何故か田中先生は無視されます。

田中さんの作られた巻末の年表にも全く姿を見せません。この重大な出来事抜きで王権の危機を述べるのは如何なものでしょうか?

<帰化人の誕生>

この頃から帰化の語が使われるようになった。これは中国の中華思想を淵源としている。化外の民の帰化申請を哀れみをもって受け入れる、というものであり、律令において「帰化人」渡来の場合の対応も規定した。

帰化人は生活を保証されるが、いったん戸籍を登録されると天皇の民として一元的帰属が求められる。かっては本国と倭を往来した渡来人はここに姿を消すことになる。

2 天皇制を支えた百済と新羅

<亡命百済人たちの役割>

天皇制律令国家は中国を範としながらもこの七世紀後半は唐との交流ラインはきわめて細い。そのなかで、白村江以後の亡命百済人の果たした役割は大きい。水城や朝鮮式山城などの軍事施設は彼らの設計による。亡命百済官人には同様な官位が与えられただけでなく、百済人の専門知識を生かすだけでなく、百済王権そのものも取り込もうとするものであった。

象徴的に示すのが余豊章の弟善光王に百済王という姓を創出したことである。つまり亡命百済王族たちは日本天皇が中華的な王であることを担保する役割を果たした。

一般の百済人、および高句麗人・新羅人は東国へ移配される例が多い。これは未開の東国の発展のためもあろうが、帰化人の渡来がない東日本の人々に天皇制国家の中華的威容を明示したい律令国家の意図と理解したほうがよい。

田中さんは水城などの軍事施設を亡命百済人が造ったように書きます。(白村江の敗戦の後に水城などを作った、と年表に項目を上げられています。)

しかし、近年、放射性同位炭素法による年代測定で水城の築造年代について『日本書紀』の記述に疑問が出されています。3世紀に遡る可能性があるとされます。とても7世紀後半とはいえないのです。古来からの首都を守るための、古来からの施設であった、とするのが理性的な判断でしょう。

亡命百済人が施設の修理に関わらなかったとまでは云いませんが、既に郭務悰はじめ2000人もの唐関係者が入国しているのに、軍事施設の修理はあり得ないことと思います。

田中史生さんは、【日本王権は百済の義慈王の子に「百済王」姓を与えて、百済王権が日本王権に取り込まれたことを象徴的に示そうとしたのである】 と

されます。

ところが、当時の日本は一方では唐にへりくだって遣唐使を派遣しており、そのような対抗処置を主張し得たかはなはだ疑問に思われるところです。

おまけに、唐は、投降した義慈王に、「金紫光禄大夫・衛尉卿」の称号を与え、その子供「隆」にも「熊津都督・百済郡公・熊津道総管兼馬韓道安撫大使」として旧百済王城の熊津城に入れ、その統治に当たらせた、という当時の状況が伏せられているのですから、この本の読者には田中さんの判断の当否が出来ないのではないでしょうか?

『続日本紀』 文武大宝3年4月(703年) 高麗の若光に高麗王という姓を与えた、とあります。こちらの方に対しては、田中さんは何故高句麗も日本王権が中華的威容の発揮のため、と主張されないのでしょうか?『続日本紀』にそのような記事があることを知らなかった、不勉強であった、ということなのでしょうか?

<新羅ネットワーク再び>

新羅は高句麗滅亡後の旧百済領などをめぐり唐と不和が生じ、670年代その対立が決定的になる。唐・新羅は倭をそれぞれ自派に取り込もうとし、倭は偶然にも唐・新羅の共通の敵としての位置を免がれることができた。

倭王権は唐ではなく新羅から律令的な諸制度を学ぶ道を選択した。武烈王が倭との連携をあきらめたが、ネットワークを完全に断ち切ったわけではない。遣唐使を新羅遣唐使とともに送ることも657年には断っているが、翌年には沙門智達などは新羅船での入唐を許している。

天智王権を支える鎌足は僧を高句麗や唐に派遣し、仏教交流的なネットが、政治的パイプとして機能しえたといえよう。

田中さんは、白村江の後、大和王朝が唐の咎めを受けなかったのは、偶然の所産とされます。唐からたびたび集団で来日した、多い時には2000人47隻の船で来日した、ことについては全く無視されています。偶然の所産で片付けてよいものか、ちょっと理解に苦しみます。

唐から来ていた朝散太夫郭務悰が天武元年3月に帰国するときに贈った品物のリストが日本書紀にあります。

ふとぎぬ 1673匹、布2852端、綿666斤 ちょっと正確な換算は難しいようですが、目の粗い絹3546反、麻布2852反、真綿400kgということになろうかと思います。

多いといえば多いし、賠償品とすれば少ないようです。しかし、物の動きを注目する田中さんのこの本の主題からすれば、なぜ、この大量の物資の動きが目に止まらなかったのでしょうか。

<新羅と「蕃客」>

日本王権が国内諸勢力に対し対外的優位を回復できたのも新羅に負うところが大きい。新羅は外交上の贈答を天皇周辺に集中させ、それは、王権の新羅王権の対外外交関係の独占となる。また、「蕃」としての役割を新羅が演じ、日本王権の中華的世界観に大きく寄与している。

唐をけん制し倭をひきつけておきたい新羅の来日使節団は、滞日期間中この「蕃客」の役割を負わされることを、どうやら黙認したらしい。

そもそも日羅(日本新羅)の交渉は基本的に口頭でおこなわれ、それぞれが自国に都合のよいように解釈できるものであり、日本史料『続日本紀』などに「蕃客」の振舞いなどが描かれていても、新羅への実質的な優位性を示すものではない。

3 国際交易の中心と周辺

<管理される国際交易>

日本律令国家は、帰化人や番客を客館にて衣食を提供している。これは中華天皇の威徳を示すとともに、対外関係を独占する狙いがあった。

これは物にもおよび、外国からの「物」については「官司先買」という王権の先買権を定めた。わが国では、渡来的文物を国内諸勢力に分配することで国内的権威を得る。王権が、その流入を掌握できなかった、倭国時代の反省から構築された体制であった。

史料によれば、「官司先買」後、日本側の参加者は五位以上の貴族に限られた。このように律令国家における国際交易は天皇を中心とした同心円的な身分社会を具現化する、強い政治性を帯びたものであった。

<交易で競い合う国際政治>

国際交易と政治の強い結びつきは、国際交易が国際政治上の競い合いの場になっていたことにも明瞭に現れている。『書紀』の斉明紀659年の、子麻呂の高句麗使との羆の毛皮の売買のエピソードにもみられるように、『書紀』編者が日本天皇の国際的優位性を示そうと採録したのであろう。

モノを介して競い合う関係を、新羅も意識している。唐に対しては自国の特産物を贈り、産物の貧困さを訴える一方、日本に対しては、新羅物産だけでなく仏具・金属器物など、唐が新羅へ贈った物と重なる国際色豊かなモノを贈り、自国の交易圏の広さ、先進性を示そうとしていた。

日本では、新羅産品でも新羅優位を示すメッセージとなりえた。『書紀』は、新羅を「財の国」「金銀の国」などと呼ぶように、新羅は豊かさの象徴として捉えている。

<七五二年の新羅使と交易品>

正倉院に残る「買新羅物解」で見られるが、752年の新羅使の交易でも、競い合いが起きている。

この年の使節は九年ぶりでかつ王子金泰廉ほか700人という空前の規模であった。時期は大仏開眼の儀の前であった。「買新羅物解」によれば、交易品は金・香薬・香炉・錫杖などの仏具であった。また、大仏礼拝を行った金泰廉に、東大寺写経所は法華経などを請い受けている。

新羅は自国の国力と、その重要性・必要性をモノによって誇示したのである。

『続日本紀』によると、この時の新羅使は日本の中華思想に合う従属的な言動をしたとされる。また、日本にも陸奥の産金で、新羅=「財の国」の優位性を覆そうと試みたともいえる。

しかし、陸奥から金の産出が見られるようになったとはいえ、この時まではまだ国内の金需要を国参品だけでは賄えていなかった。貴族たちは新羅の金を買い求めた。

結局翌年の遣新羅使は、傲慢・無礼と新羅から追い返され、両者の優位性についての認識のずれが明確になった。

<いくつもの中心と周縁>

国際交易の場面でみられるいくつかの中心と周縁のからみあいを整理してみる。

その一つは日本古代国家の中心と周縁の世界である。

天皇を中心とした同心円的な身分秩序に即した管理交易体制である。諸臣に政治的地位の上下に即して交易物購入用の綿を支給している。

その二は、財物をもたらした使者たちの属した社会の中心と周縁である。新羅にとって、対日交易に投じられた品々も新羅王権の秩序を具現化したものであった。

そして第三に、日本にせよ新羅にせよ、そこではよく中心としての中国がイメージされていた。しかもその使われ方は中国王朝の意図と関係なくこの世界観を利用する主体の意図にまかされていた。

新羅が自国の先進性、日本の周縁性を交易品で示そうとしたことが、文化の面でも、例えば漢詩の贈答でも見られる。

国際交流で注目されるモノや文化の”価値”は、双方向的・多方向的に、また競合的に読み解かれていた。だから、天皇制国家がいくら対外関係を独占できても、その秩序を支えたモノや文化に、国際的な影響力を排除することなど不可能だった。

7世紀のころの物の流れと、それを支える社会機構について、田中史生さんは述べられているわけです。『日本書紀』の7世紀~8世紀のモノの移動でその量の多さで目を引くのは、先に述べた郭務悰に餞別?として渡した品と、筑紫ミヤケから近畿へと移された品々及び職人のことです。

正倉院文書について田中さんも言及しています。正倉院断簡に残された、筑後国から近畿への宝石玉類の移動、銅職人や轆轤職人鷹狩り技術者の徴用などは田中さんの注意を引かなかったのでしょうか。

この正倉院文書は断簡です、つまり切れ端です。全体ではもっと多くのものが記載されていた可能性もあります。これほど大量の物や「技能の箱」と云ってよい人の動きに田中さんが気付かなかったわけがないと思います。

人物や文化は有る所から無い所へ流れるのは理の当然です。この時期に九州から近畿へと政権の移動が行われた傍証といえると思います。これは、田中さんの説に合わなかった、だからこの記事は読者の前に出すわけにはいかなかった、ということなのでしょう。

あとがき

私にとって外での調査は地元研究者との協力を得ることで一国史を超える歴史研究の可能性を実感できる貴重な場となっている。

本書のキーワードを「アジアンネットワーク」に選んだ私の構想も、日中韓の研究者皆さんにかこまれた私の日常とどこかで結びついているのだろう。

日本列島を飛び越える広域的空間と、500年以上もの時を扱った本書に、できる限り具体的な話を組み込もうと考えたのは、そんな「におい」を少しでも読者の方々に感じて欲しいと思ったからでもある。

結び

何か田中さんの「越境の古代」の各章から年表にいたるまで、あら捜しをしてきました。部分的なことばかりのようですが、これらをつないでみると、何故このような歪(ひずみ)が出てきたのか分かるように思われます。

書いていないことについて、各項目の中でいろいろ書いてきました。

『宋書』の倭の五王についていろいろ引用していますが、都合が悪いところは隠されます。任那・・・都督 叙す も書かないし、『宋書』に新羅王国の記事が無いことを書かない。宋としては、新羅は倭国の支配下の国という立場を取っていること書くのはこの本の話に合わないのでしょう。

『梁書』には倭の五王の系譜が書かれていますが、それについても触れられていませんし、倭国が宋の滅亡後、梁、陳へ朝貢した形跡が無いことも触れられません。

『隋書』俀国伝に記載してある「大業4年(608年)、この後遂に絶つ」という隋と俀国が国交を絶った記事や、同じく『隋書』流求国伝での、607年、608年の二度に亘って隋が沖縄を侵攻した記事は、いずれも田中さんに無視されています。

一番問題と思われる「書いてない」ことは、『旧唐書』の「倭国伝」と「日本伝」の二国記述を書かないことです。これで「越境の古代史」が充分に描けるとは到底思えません。

田中史生さんが、今回斬新な切り口で述べられた「越境の古代」を、近畿王朝一元支配という単眼による観察でなく、複眼で述べられれば立派な東アジア史を書き上げることが出来たのではないでしょうか。

このままですと、金沢庄三郎さん以来の、日本文化朝鮮起源論者の流れの亜種としか受け取ってもらえないのではないか、と危惧します。

ともかく今回は、田中史生さんのおかげですっかり勉強させていただきました。西嶋定生さんや石母田正さんの本まで読む機会をあたえて下さったことになります。

使った時間は松本清張さん、安本美典さんに続いて3番目くらいの時間を費やさせられました。一応8世紀初めの『日本書紀』誕生あたりまでの部分で、田中さんの『越境の古代史』の検討及び批評を中締めとさせていただきます。最後までお付き合いいただいた読者の方々に感謝します。

この項終わり トップページに戻る

著作者リストに戻る