槍玉その53 『邪馬台国への径〈みち〉』 榊原英夫 海鳥社2015年刊 批評文責 棟上寅七

●著者略歴

1943年 福岡県北九州市生まれ

1967年 九州大学文学部史学科(国史学専攻)卒業

2000年 福岡県に就職、地域政策課長、秘書室室長、教育委員会教育次長を経て福岡県を退職

2001年 福岡県国際交流センター専務理事

2009年 福岡県前原市伊都国歴史博物館(現糸島市立伊都国歴史博物館)館長

[著書]『景行天皇と巡る西海道歴史紀行 わが国の起源を求めて九州を歩こう』海鳥社、2006年

●本の趣旨

本のキャッチフレーズとして【『魏志倭人伝』から「邪馬台国」を読み解こう。】という副題を付け、帯に【邪馬台国の所在地論争に終止符を打つ】 とタイトルをつけて【邪馬台国を明らかにすること。それは、我が国の創世記の姿を甦らせることでもある。しかし、「倭人伝」だけをいくら深読みしても、邪馬台国へは辿りつけない。ある明確な意図をもって「東夷伝」を著した陳寿。彼がその全編にわたり施した壮大な仕掛けとは―。】としています。

序章に著者の執筆に当たっての気持ちが次のように表わされています。

【「邪馬台国」問題の混迷は、『魏志倭人伝』の情報こそ第一義的に重要であると考えて他の史料を軽視し、あるいは『魏志倭人伝』の情報のみに頼って理解しようとする取り組みの中から発生しているように見受けられます。「邪馬台国」を理解するためには『魏志倭人伝』の検討だけでは不十分であると思います。なぜなら、『三国志』魏志/東夷伝の全体をとおして読者を「東海の理想国家」へ誘うことだったのですから。「邪馬台国」を理解するために重要な“暗号”は『魏志東夷伝』の全編にわたって巧みに組み込まれているのです。

この際、『魏志倭人伝』を順次読み進めながら、もう一度「邪馬台国」に挑戦してみましょう。ここから「邪馬台国」へ通じる新しい道が開けてくるかもしれません。】(序章「『邪馬台国』を考えるにあたって」より)

内容の概略は次の目次を追うことによって、古代史に興味ある方には、おおよその著者のいいたいことの内容がお分かりになることと思いますので紹介しておきます。

目次

はしがき

序章 「邪馬臺國」を考えるにあたって 1 新しい視点から挑戦する 2 『魏志倭人伝』の距離とその背景 3 『魏志倭人伝』の漢字音を紐解く

第Ⅰ章 『三國志』とその時代 1 『三國志』の特異性 2 『魏志東夷伝』の特異性 3 『魏志倭人伝』の特異性

◆『魏志東夷伝(倭人伝を除く)』読み下し◆

第2章 異面の人、日出ずる所の近くに有り 倭国への誘い(1) 1 魏志東夷伝序 2 魏志夫余伝

第3章 東海に復た人有りや否や 倭国への誘い(2) 1 魏志高句麗伝 2 魏志東沃沮伝 3 魏志挹婁伝

第4章 南は倭と接し、方四千里可り 特殊な距離の秘密 1 魏志濊伝 2 魏志韓伝

◆『魏志倭人伝』読み下し◆

第5章 郡より女王國に至る、萬二千餘里 邪馬台国への路程 1 彷徨える邪馬台国 2 郡より倭に至る

第6章 世王有り。皆女王國を統屬す 特別な国・伊都国 1 女王国を統属す 2 特別な国「伊都国」

第7章 共に一女子を立てて女王と為す 女王卑弥呼の誕生 1 倭国大乱 2 女王「卑弥呼」の誕生

第8章 周旋五千餘里可り 倭国二十九か国と狗奴国 1 その余の旁国 2 倭国女王と狗奴国王素より和せず

第9章 汝が獻ずる所の貢直に答う 貢・賜関係と倭国 1 魏と倭の交流点 2 『魏志倭人伝』にみる「貢」と「賜」

第10章 盗竊せず、諍訟少なし 海東の理想国家 1 倭地の風俗 2 窃盗せず、諍訟少なし 3 海東の理想国家

第11章 卑彌呼以って死す。大いに塚を作る 女王卑弥呼の生涯 1 纒向遺跡と箸墓古墳 2 卑弥呼の墓

終章 もう一度振り返ろう!「邪馬臺國」への迷い道 1 中国正史にみる「倭国」と「日本国」 2 「倭国」から「日本国」へ

[付表1]『魏志倭人伝』の固有名詞・[付表2]邪馬台国関連年表

参考文献

あとがき

●槍玉に上げる理由は

伊都国歴史博物館の榊原英夫氏が『邪馬台国への径〈みち〉』という本を出されました。パラッと目次や参考図書など見たときには、邪馬台国福岡説で、参考図書にも古田武彦著が沢山あげられてもいましたので文句はつけるところがないかな、と思ったのでした。

内容も、『隋書』から『旧唐書』『新唐書』や『宋史』『元史』などの「倭・日本」についての記事を渉猟し、大和王朝一元史観とは一線を画す日本古代史を叙述しています。

ところが、内容を詳しく読みましたら、折角邪馬台国福岡説を公にされたのに、これで邪馬台国纏向遺跡説に対抗できるか、不安になるところが沢山ありました。

特に卑弥呼の墓=那珂八幡古墳説の説明では、箸墓説論者から簡単に論破されてしまうのではないか、と思われます。著者も、那珂八幡遺跡は有力だ、とされているだけて、その辺の逃げ道は設けられてはいますが。

榊原氏は著者の経歴で分かるように、伊都国歴史博物館の館長です。定期的に講話された内容を本にされた、ということですが、不十分な「邪馬台国福岡平野説」が世の中に出て行き、氏が目的とされる、「邪馬台国福岡平野説」の進展に、かえって悪い影響を与えるのではないか、と危惧の念が強まりました。

気になったのは次のような諸点です。

疑問の① 『三国志』の一里は、「東夷伝」部分のみ一里=80mという短い里で記述されている。

疑問の② 「倭人伝」の固有地名や人名などに使われている漢字の読みについて一貫性がないこと。

疑問の③ 「倭人伝」の行路記事の「乍南乍東」と「水行十日陸行一月」の解釈がおかしい。

疑問の④ 投馬国への行路解釈がおかしい。

疑問の⑤ 「狗奴国」と旁国の「奴国」の比定地がおかしい。

疑問の⑥ 卑弥呼の墓=那珂八幡遺跡について

●疑問その1 「東夷伝」部分のみ一里=80m

『三国志』の一里は、「東夷伝」部分のみ一里=80mという短い里で記述されている。朝鮮半島の方四千里から実際の距離から換算して1里=約80mとされています。

安本美典氏なども、「東夷伝」短里説ですが、「なぜなのか」という考証は行われていないようです。そこを榊原氏は果敢に「なぜか」を論証されるのです。この独創性がこの本の特異点の一つと思われ評価されるべきと思います。

しかし、その「東夷伝」にだけなぜ短里が用いられたのか、についての論証をみるとその根拠のあやふやさが見えるのです。

著者が主張することを、簡単にいいますと、

a)陳寿が司馬懿の歓心をかうために東夷国の大きさを実際の5倍に記述したのだ。

b)それは、司馬懿のライバル曹爽は西辺に強く、例えば大月氏国は洛陽の西一万六千余里の遠方の国から朝貢させるという実績をあげている。そこで、司馬懿の勢力範囲の東夷諸国を勢力範囲にした功績を誇張した。

しかし、古田武彦氏も『邪馬壹国の証明』で安本氏の「東夷伝」短里説に対して、”東夷の国々も以前から漢の支配が及んでいて、朝鮮半島の概略の大きさも支配層には既知のこと”と、その論理性のなさを指摘しています。

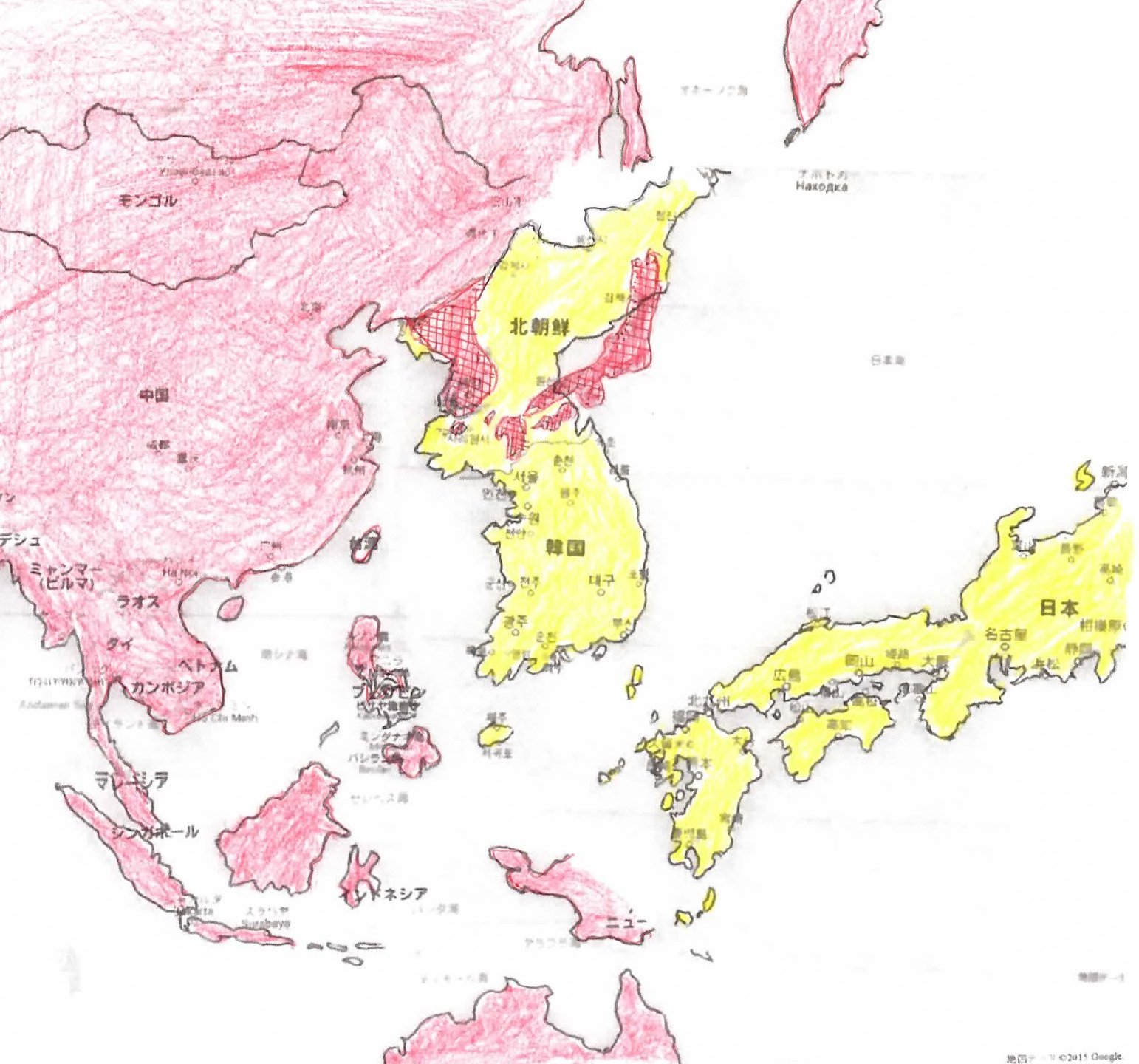

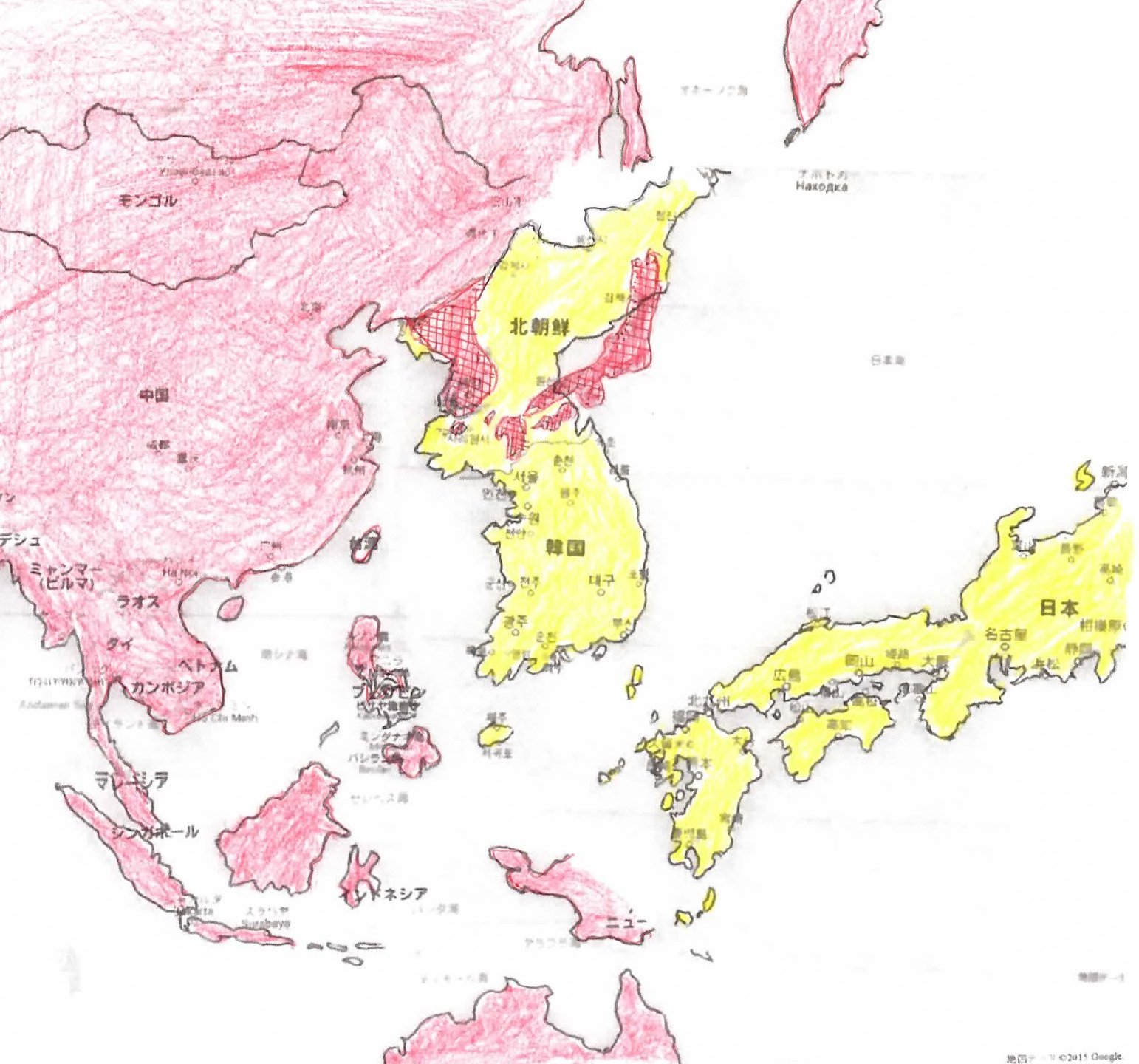

どんなに無茶な説なのか、言葉ではなんとかごまかせるかもしれませんが、東夷伝短里説を地図で現わしてみました。グーグルマップのおかげで東夷の国々を5倍に引き伸ばしたものです。雑な出来の地図ですがその「東夷伝短里説」がいかに無茶な主張であるかがわかると思います。

著者は『三国志』の著者陳寿をほめそやしていますが、まったくお角違いの筋からの贔屓で、陳寿先生も泉下で困惑なさっていることでしょう。

右下図は、普通の地図(赤色)に東夷国短里説の地図(黄色)を重ねて表記した地図です。これはGoogleの地図を、朝鮮半島以東を5倍にして、もとの図に重ねてみたものです。これを御覧になったもらうとわかるように、倭国(九州島)はルソン島より南のパプアニューギニアの近くにあるのです。倭人伝の「その道里を計るに会稽東治の東なるべし」の記事などお構いなしの暴論でしょう。

●疑問その2 漢字の読みについて一貫性がない

漢字の表音表記について

著者は、『魏志』「東夷伝」から邪馬台国探しをする、といわれています。その手がかりとして表音文字は中古音で読むとして、「奴国」は「ノコク」、「邪馬国」は「ヤマコク」、「狗奴国」は「コノコク」と読まれています。

つまり「奴=ノ」、「馬=マ」、「狗=コ」とされます。その読み方は著者の見識ですからとやかく言うつもりはありません。

ところが著書を詳しく読みますと、その読み方が行われているのは「倭人伝」だけで、他の東夷の国々での文字の読みはなぜかバラバラなのです。

『魏志』という一つの書物の中での漢字の表音文字としての読み方は、但し書きがあればともかく、一つである筈です。

著者は「東夷伝」全文を振り仮名付きで紹介しています。

その中での「奴」についてみてみますと、涓奴部〈ケンヌブ〉、絶奴部〈ゼツヌブ〉。灌奴部〈カンヌブ〉、弁辰楽奴部〈ベンシンダクヌブ〉と国の名前の「奴」は「ヌ」とされます。

表音文字として使われている例ではありませんが、「奴僕〈ドボク〉」、「奴婢〈ヌヒ〉」などのルビが振ってあるのもあります。つまり、「奴」は「ノ、ヌ、ド」と三様に著者は使っています。

「馬」についてはどうでしょうか。「倭人伝」では「馬=マ」で統一されているようですが、他の「東夷伝」の国々では、馬韓〈バカン〉、馬加〈バカ〉、乾馬国〈カンバコク〉、弁辰彌烏邪馬国〈ベンシンミウヤマコク〉、弁辰走漕馬国〈ベンシンソウソウマコク〉、馬延国〈バエンコク〉など「マ」と「バ」が混在しています。

「狗」についても混乱しています。「倭人伝」では、「コ」で通していますが、他の東夷の国々では違います。狗加〈クカ〉、狗盧国〈クロコク〉、狗素国〈クソコク〉、狗奚国〈クケイコク〉、例狗〈レイク〉、弁辰狗邪国〈ベンシンコヤコク〉などと、「ク」と「コ」が混在しています。

折角、著者は古代からの音韻研究について多くのページを費やして詳しく報告していますが、実際の著者の適用がこのようにいい加減なのは何故だろうか、校正ミスとは思えませんし、まあ寅七も校正ミス能力では著者に劣らないでしょうが・・・。

●疑問その3 「乍南乍東」と「水行十日陸行一月」

「韓国を歴るに」、とは朝鮮半島西海岸を沿岸沿いに航行した、とされます。何故魏使たちは、海路に比べればはるかに安全な陸路を選ばなかったと榊原氏は思ったのでしょうか?

仁川〈インチョン〉港は世界でも干満の差が大きいところです(max8.1m 平均6・9m)。この干満の差によって潮汐流が一日に四回起きるのです。なぜ、多島海の干満の差が激しい海岸を10日間も連続航海するなど、角川春彦氏の実験航海の結果(『わが心のヤマタイ国』角川文庫)からも無理なことは明らかなのです。

先日は韓国のクルーズ船セウォル号遭難1周年ということで韓国の追悼行事などをTVが報じていました。この報道を聞いていて『邪馬台国への途』の著者榊原英夫氏はどのような感想を持たれたかなあ、など思ってしまいました。

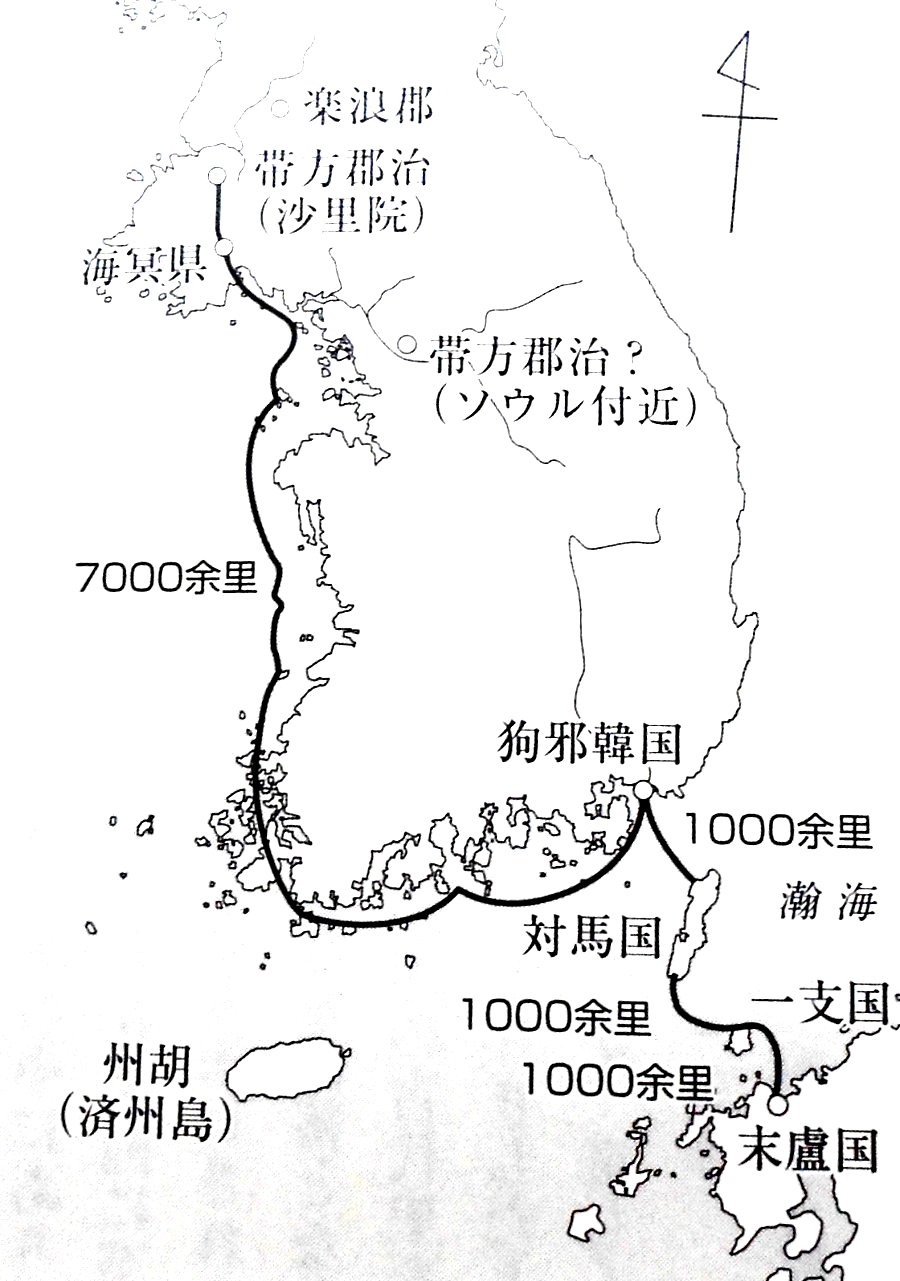

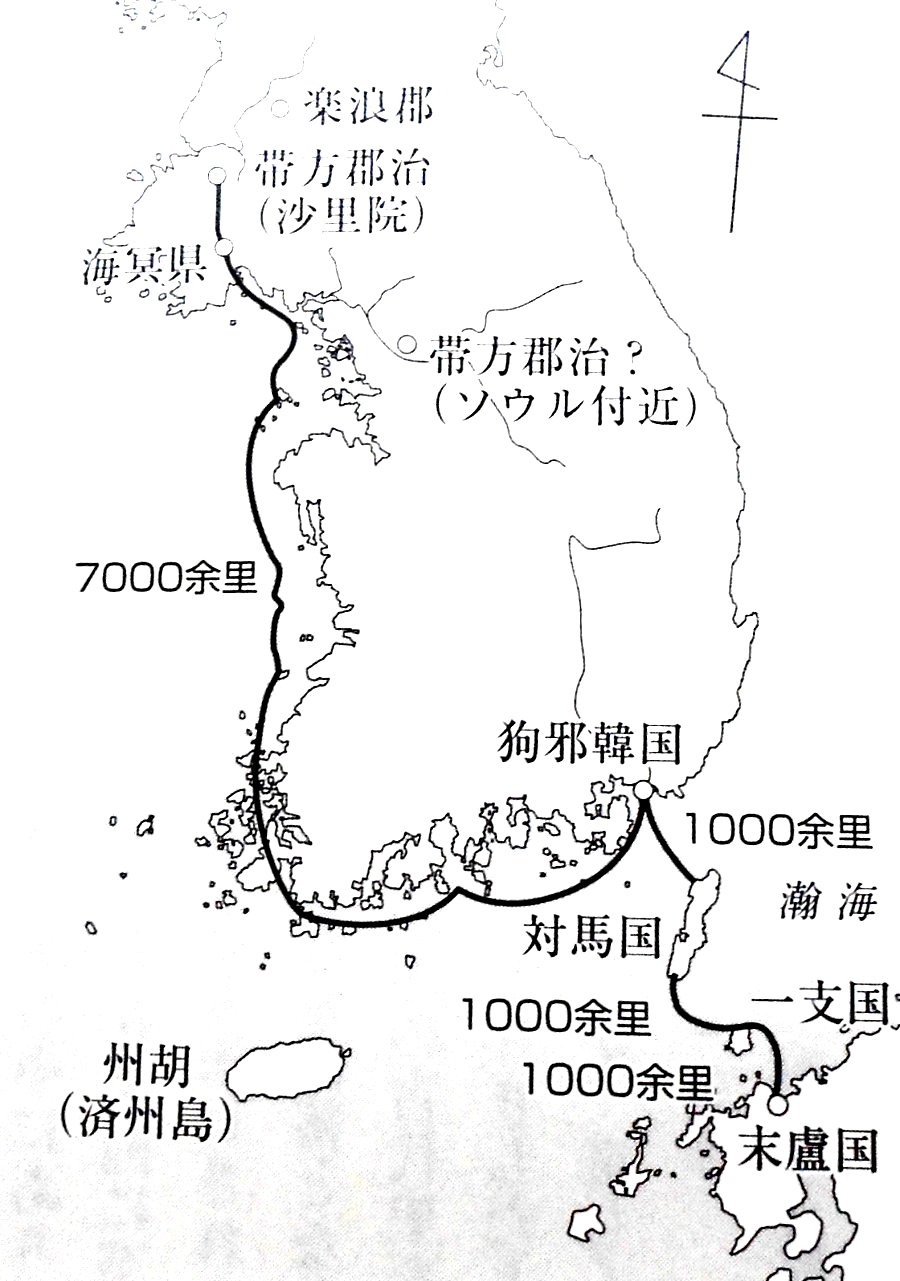

榊原氏は、魏使一行は下図のように、朝鮮半島の西海岸を船でやってきた、とされます。

この朝鮮半島西海岸水行説は、このホームページで以前、槍玉その46・生野真好氏の『倭人伝を読む』で、その水行説の現実性がないことについて論じましたので、今回あらためて述べるのは止めておきます。前記の槍玉46をクリックして参照ください。

「倭人伝」の韓国を経過するときの記述は、「従郡至倭循海岸水行歴韓国乍南乍東到其北岸狗邪韓国七千余里」です。この24文字の情報の解釈で、魏使が韓国をどのように通ったのかが邪馬台国探しではよく議論されています。

このうちの「乍南乍東」という言葉は一般にはあまり見なれないので、その解釈にはいろいろあるようですが、「たちまち南し、たちまち東し」説(古田武彦・佐伯有清・藤堂明保)や、「あるいは南し、あるいは東し」説(岩波文庫・安本美典)など二説が主力のようです。

「郡より倭に至るには、海岸にしたがって水行し、韓国を歴て、あるいは南し、あるいは東し、その北岸狗邪館j国に至る」(石原道博『魏志倭人伝ほか・岩波文庫』)という解釈と、「郡より倭に至るには、海岸に従って水行し、韓国を歴るに、たちまち南し、たちまち東し、その北岸狗邪韓国に至る、七千余里」(古田武彦『「邪馬台国」はなかった』)。という解釈です。

榊原氏は、「あるいは南し、あるいは東し」とされます。そのように読む根拠については、文献での使用例など挙げておられませんのではっきりしませんが、著者は後者つまり、岩波文庫に従っているようです。

今回の榊原氏の「従郡至倭循海岸水行歴韓国」の部分の解釈は次のようです。

「郡より倭に至るには、海岸に循〈したが〉いて水行し、韓国を歴〈へ〉て乍〈あるい〉は南し、乍〈あるい〉は東し・・・・」。

この文章は文法的におかしいと思われます、日本語になっていないと寅七には思われます。

平たく読めば、「帯方郡から倭国に行くには、まず、海岸に沿って船で行き、韓国を過ぎて、あるいは南へ、またあるいは東へ行って、狗邪韓国に着く。」ということになります。

韓国を歴て・・・というのですから、韓国をすでに通り過ぎて、それから乍南乍東しながら・・・という意味に取れます。

ここは、「郡より倭に至るには、海岸に循〈したが〉いて水行し、韓国を歴〈ふ〉るに乍〈たちまち〉南し、乍〈たちまち〉東し・・・・」と訳している『「邪馬台国」はなかった』での古田武彦氏の読み方が文法的・文脈的にも適った文章となっています。

知識豊かで理性的であると思われる著者がなぜこのような無理な訳文をつけたのかなあ、と考えあぐんで、たまたま藤堂明保『倭国伝』を開いたら、榊原さんと同じ訳文がありました。ああそうだったのか、という次第です。

ところで、朝鮮半島の韓国西海岸は、地図をみていただくとすぐわかるように、その形状からして南へ行ったり東へ行ったりだけでは行けないのです。時には西に行かなければならないことも多い地形なのです。

そのところを図に示してみました。

【乍南ー乍西の行路も必要の図】

【乍南ー乍西の行路も必要の図】

朝鮮半島南部は高山もなく陸を行くことは十分可能と思われます。古代から朝鮮半島内部では多くの戦争の記録も残っていますし、陸路はあったのは間違いないでしょう。

地形から古代史を読み解く、竹村公太郎氏の意見をお聞きしたいところです。

なぜこのような解釈が通説としてはびこるようになったのでしょうか?

ところで、「倭人伝」には、行路について別のところで、「女王の都するところまで水行十日陸行一月」という記事があります。

この「水行十日陸行一月」を「水行すれば十日、陸行すれば一月」とか「水行十日陸行一日(月は日の間違い)」という説はとらず、著者はきちんと「水行十日と陸行一月」と解釈されています。

ところが、著者は、前述のように、韓国経由を水行行路と取っているので、行路日程記事の陸行日数の解説に非常に無理が来ているのです。

著者は、「魏使の陸行日程(想定)表」を掲げて、次のような想定が述べられています。

①帯方郡治→海冥県 約60km 20km/日で 計 3日

②沿岸の寄港7回(1日/回)プラス渡海出航地待機3回、2日/回 で計 13日

③対馬、壱岐の島横断それぞれ1日 計 2日

④末蘆国→邪馬壹国の陸行 80km 約4日

⑤経由各国邑での滞在日数 伊都国4、対馬・壱岐・末盧・奴国で各1日 計8日

以上で30日とされます。何か無理やり30日に引き伸ばした感じです。陸行の日程に、このように説明されますと困惑してしまいます。

何に困惑するかといいますと、その根拠の説明の論理的とはとてもいえない、あまりにもののその脆弱さです。

例えば、②の、海路で行っているとしているのに、「水行十日」には加えず、その寄港地での待機日数は「陸行」に加えたり、各国での滞在日数を陸路の所要日数に加えたり、⑤の、伊都国は重要な所だから4日滞在したり、と正に「恣意的」そのものです。

また、「水行十日」の方はうまく収まるのでしょうか。

船で行くことを水行とすれば、著者の行路の説明によれば、㋐韓国の沿岸の水行約7千里、㋑狗邪韓国から対海国まで約千里、㋒対海国から一大国まで約千里、㋓一大国から末蘆国まで約千里で計4階の水行で延べ一万里と言うことになります。㋑、㋒、㋓、の3回の渡海は、約80kmの距離ですが、まあなんとか一日の航海では可能でしょう。ただし、準備作業などに何日かけるかは推論になりますが。

しかし、準備期間を著者は「陸行」の方に持っていってしまっています。つまり、純粋に航海した日数だけを水行日数とするのです。㋐の七千里の水行も一日千里として7日、つまりトータルで「水行十日」の倭人伝の記事に合うというわけです。

しかし、この説明では小学生でも納得させられないのではないでしょうか?

この本は、伊都国歴史資料館の館長講話を基にして、出来たということですが、このような話を聞かされた受講者の方々には気の毒ささえ感じられます。

「陸行30日」という著者の想定から、恣意的に引き延ばした日数、実際には水行部分を外して見ましょう。

著者の想定通りに20km/日で陸行したとすれば、①の3日 + ③の2日、④の4日の、合計9日となりとても一月になりません。

著者が自説を通したいのであれば、倭人伝の原文「水行十日陸行一月」を、「水行一月陸行十日」の間違いだ、とする説を主張すべきではなかったか、と思います。

韓国内は陸行として、著者の20km/日で陸行、という想定で計算してみます。

韓国の行程7000里x80m/里=560km 海冥県までの水行60kmを引くと 残り500kmとなります。

20km/日としていますから、500km÷20km/日=25日となります。

これですと、①③④の計9日と合わせて、陸行は合計34日となります。

一日の陸行距離を20kmと著者は想定していますが、江戸時代の旅人は1日8~10里歩いたそうです。32~40kmです。魏使という中国のオエライサンですから、そこまではみなくてその8割方25km/日としますと、上記の計算では計 29日となり、「倭人伝」の記事「陸行一月」とほぼ合致します。

つまり韓国内陸行とすれば「倭人伝」の行路記事の日程はほぼ合うのです。

まあ、一日どれ位歩くかの想定によって変わってくるわけですし、対海国や一大国などの島部の横断を単に距離で捉えてよいかどうかなど小さい問題はありますし、寅七の計算結果が絶対とは言えませんが、榊原説よりもはるかにまともだろうと自賛しています。

尚、著者は、”「東夷伝」から邪馬台国のありかを探そう”と言われています。その「東夷伝」で述べられている各国の国名記事や風俗記事などを、陸行をせずに沿岸行路で寄港地で得た情報で書けたとは到底思えません(「東夷伝」には半島東海岸の情報もあります)。

疑問その4

邪馬台国と投馬国の行路について

今までのところ、この本についていくつか問題点について意見を述べてきましたが、どちらかというと批判的な意見でした。今までの邪馬台国論に比べて優れているところはないかと探してみました。 「倭人伝」には、投馬国へは、不弥国のあとに、「南至水行二十日云々」とあり、その後に「南至邪馬壹国女王所都水行十日陸行一月云々」とあります。

著者は、「不彌国から水行十日陸行一月」という通説に従わず、不彌国の南に邪馬台国があった、と倭人伝の行路をまっすぐに解釈されます。これはあまたの邪馬台国論にはみられない(古田武彦・奥野正雄を除き)ところで著者の判断は正しいと思います。しかし、それに続く投馬国の行路解釈はどうもおかしいのです。

この投馬国への行路は、全体の行路記事の流れから、不弥国から投馬国への行路と思われますが、著者は「南至投馬国・・・」、「南至邪馬壹国・・・」の二つの記事を、共に「帯方郡治からの日程記事」とされています。

この「倭人伝」の行路記事は、帯方郡から女王の都、邪馬壹国への行路記事ですから、投馬国への行路記事が邪馬壹国への記述より後にあれば、著者の考えのも一理あるかもしれませんんが、実際は逆です。

なぜ、それでも帯方郡からの直行記事だと主張されるのか、そのあたりの説明が欲しいのですが説明はありません。奇をてらったのか古田説に丸々従うのを潔しとしなかった、のかわかりませんが。

話は別ですが、榊原氏は、博多の古名の儺津(那津)〈なのつ〉が、倭人伝にある「奴国」を「なこく」と読んで、博多=奴国とするのは間違いだとされます。

「はかた」の語源について、中島利一郎という大正時代の研究者が発表された説を紹介しています。

その説は「そうかも」と思わせるところがありました。

「穴」は、海峡・港湾を意味する語であったという論証から始まります。

例えば、山口県に長門〈ながと〉という地名があります。戦艦の代表名称みたいになっていた長門です。古名は穴門〈あなと〉といわれていました。

後年、あなと→ながと と転じた。博多は「穴津〈あなつ〉とよばれていて、「あなつ」→「なのつ」〈儺津〉となった。奴国の読みが「なこく」であるから奴国=博多ではない、奴国は「ぬこく」であって室見川流域にあった国、というわけです。

ただ、だとすれば、どこにもここにも「穴津、穴門」がありえたわけです。

なぜ「博多が穴津」、「長州の長門が穴門」という固有地名となって残ったのか、という論証が、付近の地形などからの検証というか論証が必要と思われましたが。

疑問その5 狗奴国論

榊原氏は、吉野ケ里が狗奴国であった、とされます。しかし、そうしますと「倭人伝」に記載のある方位記事と合わないのです。

「倭人伝」には「奴国」が二つ記されています。一つは、邪馬壹国への行路記事で伊都国の東南百里にあるとされる「奴国①」と、もう一つは、女王の国の旁国二十一国の内の最後に記されている「奴国②」です。

この二つの奴国については、同じ国が重複記載された、という説と、二つの同名の国があった、という説があります。

著者は、奴国は「倭人伝」に記されているように、二つの同名の「奴国」があったとされます。

前者の「奴国①」は福岡市早良区で、後者の旁国の「奴国②」については、久留米の北野町であろうとされます。

しかし、「奴国②」の著者の比定地は、単に地名の遺存性からのみでの比定ではないか、倭人伝の記述とは違った場所への比定ではないかと思われます。

何故かと言いますと、「倭人伝」では、旁国の最後に奴国と記し、それに続いて「その南に狗奴国がある」と書かれています。

文脈からみて、奴国の南、ととるか、女王国の南ととるか、という二つの取り方はあると思います。しかし、著者の比定地「奴国②=久留米市北野町」と「狗奴国=吉野ケ里」では南北関係で説明できないのです。

地図で見てみるとすぐわかるのですが、吉野ケ里と北野町とは東西約18km離れていますが、南北の緯度はほぼ等しいのです。

これでは、両者を南北関係で説明している「倭人伝」の記事が間違っていると論証しない限り、「狗奴国=吉野ケ里」が間違っているか、「奴国=北野」が間違っているか、もしくはどちらも間違っているということになります。

つまり、この狗奴国と奴国に関しては、著者の「倭人伝」の地名比定は正しくない、という結論に至るのです、ちょっと手厳しいでしょうが。

伊都国歴史資料館館長さんとして、一つの仮説を提示しただけ、と仰るのでしょうけれど、自説に潜む問題点も御存じの筈ですので、そこも充分に説明されて、館長さんを古代史の講師として勉強する講習者のみなさんを惑わすことのないようにお願いしたいものです。

疑問その6 卑弥呼の墓について

榊原英夫氏の『邪馬台国の途』を読んでいて思うのは、折角邪馬台国福岡説を公にされたのに、これで邪馬台国纏向遺跡説に対抗できるか、不安になるところが多いことです。

特に卑弥呼の墓=那珂八幡古墳説の説明では、箸墓説論者から簡単に論破されてしまうのではないか、と思われます。 著者も、那珂八幡遺跡は有力だ、とされていて、その辺の逃げ道は設けられてはいますが。

次のような疑問点が上げられます。

疑問(a) 那珂八幡古墳の大きさは円墳部分で52mで、周溝を含めた最大径で120mであり、著者が主張するように「倭人伝の記す径百余歩は150m」という値にはとても届いていない。

疑問(b) 「倭人伝」には径百余歩と「余」が付いています。周溝をを含めても150mに届かないのに、著者が主張するように「理解できる範囲」とは言えないのでは?

疑問(c) 著者が主張するように、周溝などの墓域までも含めるのであれば、福岡平野には須玖岡本遺跡という出土品では那珂八幡遺跡をはるかに凌ぐ遺跡があるのになぜ須玖岡本でなく那珂八幡なのでしょうか?。

疑問(d) 那珂八幡遺跡の出土品、三角縁五神四獣鏡は、その同笵鏡が京都の椿井大塚山古墳から出土していることは、歴史博物館館長の著者がまさか知らない筈はないと思うのですが、そのことについてなぜ触れないのでしょうか?

疑問(e) 「冢〈チョウ〉としていることから墳丘墓であると考えられる」、と著者は言います。墳丘墓であれば「墳」でしょうし、「塚」程度ならば「冢」ではないのでしょうか。「冢」と「墳」は意味が異なるのではないでしょうか?

著者は、時代、場所、墳丘から該当できる遺跡として那珂八幡遺跡が卑弥呼の墓の条件に合う、とされます。

時代については疑問(d)で上げたように、副葬品の三角縁神獣鏡の同笵鏡があるということからして、卑弥呼の時代よりももっと新しい墓ではないか、と思われます。このことについて論理的な説明が必要と思うのですが、著者は何も言いません。

場所はともかく、墳丘についてはその大きさの認識に問題があるようです。著者の卑弥呼の墓の大きさの誤認は、「魏朝の里」の認識がないことに起因しているようです。

中国の「里」の長さが歴代王朝によって異なる(同じ場合もあるが)という原則、これは現代中国(1里=500m)と日本(1里=4000m)の「里」が同じ長さでないのと同じことです。

著者は、魏の1尺が約24cmであり、6尺が1歩であり、百余歩は約150mになる、とされます。

しかし、著者は、中国の古代では、里と歩の関係について、「300歩を以って里となす」(唐朝以後360歩=1里に変わる)ということについて何も述べられていません。

著者は折角、陳寿は特殊な里(1里=80m)を使っている、というところまで理解できたのに、その下部単位「歩」についても同様に、魏の時代の「歩」が使われている、ということに思いを馳せることがなぜできなかったのでしょうか。(尺については著者は、魏の時代の尺の長さが漢の尺と異なることについて述べている)

1里が80mであれば、1歩はその300分の1で約27cmとなり、卑弥呼の墓の径は百余歩ですから、27m強、30m前後の墓となるのです。この大きさであれば弥生時代の墓としては割と大きな墓でしょう。30m前後の円墳と思われます。

この基本のところが間違っているので巨大な墓を探してしまった、という結果が那珂八幡遺跡=卑弥呼の墓説と思われます。

まとめとして

榊原氏の今回の本『邪馬台国への径〈みち〉』について、いろいろと気になったことについて述べてきました。邪馬台国福岡平野説という当研究会と同じでありますし、折角の力作に水を注すようなことばかりで、著者には申し訳ないのですが、褒めるところも言ってあげなければ、と思って読み返してみました。

たしかに、この本の「邪馬台国への途」以降の歴史の流れについて著者が述べているところは、巨視的にみるとうなずけるところがあります。

「倭国」から「日本」へ という項目で邪馬台国の後の倭国の姿を述べています。四世紀の倭の五王から、七世紀の終わりに「倭国」・「日本国」の併立状態から「日本」に統一されたという史観で捉えられています。

まあ、その説明の中で、「倭」地域とは「倭国(邪馬台国連合)」に「狗奴〈クノ〉国」(狗奴連邦)を加えた地域、などという根拠が薄い仮説にすぎないことが述べられているなどがあっても、大筋では古代の流れを捉えていると評価されるべきでしょう。

話は違いますが、この本は、最初に述べましたように、普通他の邪馬台国本が『魏志』「東夷伝」の「倭人の条」のみを取り上げるのに対し、「東夷伝」全体を紹介されています。その北東アジア全体の眺めから、倭国について考えたい、というところは買えると思います。

しかし、そのような見方で2005年に、SF作家として著名な豊田有恒氏が『歴史から消された邪馬台国の謎』(青春出版社)で述べられて、東夷伝の読み下しをされています。榊原氏と同じように「東夷伝」を読まないと「邪馬台国」の謎は解けない、と「東夷伝」を詳しく解説しています。(今回の榊原氏の参考図書には上げられていませんので、ご存じなかったのかもしれませんが)

また、著者は伊都国歴史博物館館長という地位に居られます。博物館には、沢山の貴重な遺物史料が眠っていることと思います。その中の炭素系資料などの精査によって、北部九州に沢山ある弥生期~古墳期の遺跡の科学的な築造年代測定に目を向けられて欲しいものです。随分昔、一貴山古墳の発掘調査に参加した糸島高校歴史部が、木棺を発掘したが、それを博物館に取り上げられたままになっている、などという話を仄聞していますので。

著者の今後の一層の精進に期待し、真の邪馬台国福岡平野説を再構築していただきたい、というお願いを述べて批評を終わります。

トップページに戻る

著作者リストに戻る

【乍南ー乍西の行路も必要の図】

【乍南ー乍西の行路も必要の図】