槍玉その46 生野真好氏の『倭人伝を読む I・II』 読後感想 文責 棟上寅七 2012.10.15

『倭人伝を読む 消えた線と点』生野真好著 海鳥社 1999年刊と、『陳寿が記した邪馬台国 倭人伝を読むII』 生野真好著 海鳥社 2001年の両著について、その論述の当否について検討します。

著者は、第二書のあとがきの最後に、【本書の「新・邪馬台国論」が、今後の日本の古代史学会において、新たなる議論の「たたき台」の一つになることを心より祈念しつつ、一端ここに筆を措く】としています。

「ご当地もの」が多い「邪馬台国説」の範疇を果たして脱しえたのか、「新・邪馬台国論」たり得るのか、「たたき台」に乗っていただいて、非才にもかかわらず検討させていただきたいと思います。

生野真好氏:本の奥書による略歴

1950年11月生まれ、大分県立大分商業高校卒 1969年日立クレジット㈱入社。1994年㈱フィールドリブ社設立、現在に至る。九州古代史の会会員。

はじめに。

生野氏は結論として、邪馬台国は福岡県糸島であった、と言います。行程についての論理の構成は次のようになっているようです。

01)『三国志』を読むルールが解らないので解らなかったのだ。

02)陳寿の二点間の距離における筆法は「中心から国境まで」という点で一貫している。

03)『三国志』は長里と短里が使い分けられている。東夷伝は短里で。

04a)魏使は大型船で朝鮮半島西海岸を南下した。04b)韓国内陸行は奇抜なアイデアに過ぎない。

05)倭まで12000余里というのに1500里ほど不足するのか、狗邪韓国の国境からその首都(金海)までの距離が消されているからだ。

06)末盧国から伊都国への東南陸行は陳寿の認識の誤り。

07)陳寿は常に洛陽からの視点で叙述している。「水行十日陸行一月」は倭から洛陽までの復路の日程。

08)水行二十日の投馬国への日程は、魏船でなく小型の倭船で行ったのであろう。

09)放射線状行路叙述であり、伊都国の南で邪馬台国と接していた。

10)伊都国の出口は邪馬台国の入口であり、伊都国の港の近くに卑弥呼の宮殿があった。卑弥呼の墓は平原遺跡の1号墓である。

11)以上の行路関係以外に気になった箇所をまとめて、1項目追加し、11項目について検討します。

生野真好氏は、よく文献や古代史関係書籍を読み込まれているようです。しかし上記の1)から10)の流れの中で、論理的な矛盾が数多くあるように見受けられます。ですが、生野氏から「春秋の筆法」(後述)を知らぬからだと反論されることでしょう。

生野氏が「春秋の筆法」を授かったと思われ、著書の中で引用される、孫栄健氏の『邪馬台国の全解決』も併せて読んでみました。その本では、生野氏と同じ「春秋の筆法」を用いながら、東夷伝の里は実体の十倍数であるとか、陸行一月は水行十日と同じとか、邪馬台国=奴国とかの論議を展開されています。

そのような「春秋の筆法」を模した「生野流筆法」は、かなり融通の利く論法のようですから、あまり筆法を気にせずに感じたことを述べていくことにします。

ここでまず、「倭人伝の行路記事」の原文を掲げておきます。

[原文]

從郡至倭循海岸水行歴韓国乍南乍東到其北岸狗邪韓国七千餘里 始度一海千餘里至對海国(中略) 又南渡一海千餘里名曰瀚海至一大国(中略) 又渡一海千餘里至末盧国(中略) 東南陸行五百里到伊都国(中略) 東南至奴国百里(中略) 東行至不彌国百里(中略) 南至投馬国水行二十日(中略) 南至邪馬壹国女王之所都◎水行十日陸行一月(中略) 自女王国以北其戸数・・・(其余旁国21国の列挙があり、其の南に狗奴国の説明がある。略) 自郡至女王国萬二千餘里。

尚、上記に(中略)とした部分は、行路記事に関係ない官名や戸数などを記している部分です。◎は生野真好氏が句読点が入る、と主張しているところです。

この陳寿の行路文を、生野真好説に従って読み下しますと次のようになるようです。

帯方郡治より倭国(国境)に至るには、海岸に循い水行し、韓国を歴に、乍ち南し、乍ち東し、其の北岸狗邪韓国(の国境)に到る、七千余里。

(その国境から狗邪韓国の首都金海?に至る千五百里。)

(釜山より)始めて海を渡り、千余里で對海國に至る。又南に海、名づけて瀚海という、を渡って千余里で一大国に至る。又千余里の海を渡って末盧国に至る。

(末盧国より)東南に陸行500里で伊都国に到る。(魏使は水陸二隊に別れて行動した)

(伊都国より)東南百里で奴国に至る。

(伊都国より)東に百里行くと不彌国に至る。

(伊都国より)南へ水行二十日で投馬国へ至る。(船は魏船でなく倭船なので遅い)

(伊都国より)南(距離ゼロで)邪馬壹国へ至る、女王の都する所。

(女王国より洛陽に至るには)水行十日陸行一月(を要す)。

[この間に旁国や狗奴国の説明がある] 郡より女王国に至る、一万二千余里。

上記の◎および赤字化しているところが生野真好氏の「倭人伝」の読み方の特徴点、ということを認識しておいてください。

つまり、「その国境から狗邪韓国の首都金海?へ至る千五百里」と「女王国より洛陽に至るには」という文を挿入しないことには成り立たない生野説なのです。

●以上の1)~11)の各項目について検討していきたいと思います。

01) 東夷伝のルールとは。生野氏の「東夷伝のルール」の説明は次の様です。

①すべて、国境から書き始めている。

②その国境のすべてが「中国の視点」で書かれている。

③国境を接する国と国の位置関係を示した後に、具体的な国境地点・国境線を描いている。

④国境記述における距離は、「郡治から国境まで」、あるいは「国都から国境まで」が記されている。

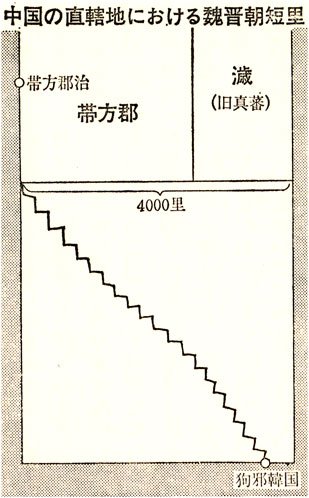

⑤距離はすべて短里で記されている。本書では、『周髀算經』に依拠し、一里77mを採用する。

⑥周知の二点間距離は全て省略されている。

そのほか、倭の国境(瀆盧国との)まで7000余里であり、国境から其の首都(金海?)までの距離が消されている。

生野真好氏は、【中国の史書には「春秋の筆法」が使われている】、と言います。生野氏は、孫栄健氏の『邪馬台国の全解決』でその要点を理解した、と言われます。(巻末の付録参照下さい)

孫栄健氏の「春秋の筆法」の説明は大略次のようなもののようです。

【春秋の筆法にある「内なる恥を緯む」というルールが「廻護の法」である。陳寿は司馬使の言い分を徹底的に擁護している。

直接的な表現が元政権の旧悪を暴露し、あるいは政治的な事情があって史実をそのまま講評できないとき、伝統的な「筆法」が用いられるのである。すなわち、『春秋』のように、記事の表面には慣例や公式見解である立前を置く。そして「筆法」のルール2により文を”矛盾(錯〈たが〉え)”させ、文の奥に本当の史実・著者の真意である本音を隠す。文外の文、言外の言としてである。このような具合に中国流の史文は巧妙だった。立前を前に出して書きながら、しかもきちんと本音をつらぬく工夫をする。長い歴史の智恵なのであろう。

この「春秋の筆法」は、東洋史に詳しい人には周知のことなのだが、多くの読者にはきわめて耳新しいのではないだろうか。「筆法」とは「名」と「実」を同時にとろうとする、二十構造とでも称すべき、実に高度の文章術(レトリック)なのであった。

《春秋は文を錯うるを以って義を見し、一字を以って褒貶を為す》 これが中国史書の伝統原理なのである。こうした点、同じ歴史書といっても、史実や史観を」すべて文の表面にあらわそうとするヨーロッパの歴史書とは、正に対蹠的である。

魏志のなかの多くの矛盾について、杜預や張華が見逃したとは考えられない。書き手と読み手の間に暗黙の合意=沈黙があったのではないか。「沈黙の論証」が陳寿の魏志にはあるのだ】

生野真好氏は、このような春秋の筆法は「卑弥呼以死」という卑弥呼の唐突の、原因不明の死亡記事で用いられていると思われる、と言います。

【その理由は、陳寿が『三国志』執筆した時の皇帝は、仲達の孫であり、皇帝の祖父の失政(東夷に対しての)をそのまま伝えるのは憚られて当然であった。しかし、真実を後世に伝えるのが史官の役割であり、誇りである。「春秋の筆法」はここで使われたのではなかろうか。このような背景を想定するなら、卑弥呼の唐突の死、死因不明、後継男王の名が不明、なども理解できる】 と。

02) 二点間の距離における筆法は「中心から国境まで」という点で一貫しているのでしょうか?

【陳寿の2点間の距離における筆法は「中心から境界まで」という点で一貫している。その結果(狗邪韓国の)国境から中心(金海)まで」の記述が必然的に省略されているのである。

帯方郡から韓j国までの行路については、崎離営雅」国境の近くであり、郡から韓国の国境までは「周知」だから記されていない】、と生野氏は言われます。

郡から倭国の「狗邪韓国」の国境までが七千余里で全部水行して、狗邪韓国国境に着いた、とされます。この論証のために北狄・東夷の国々における陳寿の記述の仕方を、多くの頁を費やして検証されます。

その結果が、「倭の国境(狗邪韓国)から其の中心(金海)までの記述が、必然的に省略されているのである。」となるのだ、という生野氏の主張なのです。海流が激しい対馬海峡は釜山から船出しては難しく、かなり西側から出発しなければならない(野性号プロジェクトの失敗例より)ことを考えると、何故魏使一行が金海にいわば寄り道をしなければならなかったのか、そしてそのことを行程記録から消さなければならなかったのか、生野氏はそのあたりの立論が必要でしょう。

そして、陳寿は常に洛陽の視点から記述している、ともされます。女王国~洛陽の二点間について、後ほど出てきますが、「水行十日陸行一月」は、日程表示ではありますが、生野氏は、これは復路の日数で、女王国から黄河河口まで水行し、そこから洛陽まで陸行したのだ、という主張します。往路は帯方郡から女王国迄の行路を里数表示していて、復路は、女王国から洛陽まで、の行程を日数表示したのだ、と生野氏は主張されます。往路の里数表示に、「洛陽~帯方郡」の里数が入っていないのは「周知の距離」であったからだ、という主張です。

洛陽からの視点でしたら、洛陽から黄河流域の距離日程は「周知」でしょうから「消されて」いてもおかしくない、と思われますが、生野氏の原則適用法は一貫していません。もし、洛陽視点で記述するのであれば、「陸行一月水行十日至女王国」とあるべきでしょう。

生野氏は、狗邪韓国の国境から其の首都迄の距離1500里が消されている、と主張されます。しかし、対海国・一大国・末盧国・伊都国にはその原則を適用されていません。この件については05)で改めて詳述します。

03)「三国志は長里と短里が使い分けられている。東夷伝は短里で。」これは正しいか?

生野真好氏の『「倭人伝」を読むII 陳寿が記した邪馬台国』で【三国志はある理由から長里と短里が併用されていることがわかってきた、(p33)とし、(p131)で次のように説明されます。

【『「倭人伝」を読む 消えた点と線』で『三国志』は全て短里で書かれている、という立場を明確にしたが、これは安本美典氏から厳しい批判を受けた】と第二書『陳寿が記した邪馬台国 倭人伝を読むII』で次のように書かれています。

【それは、私が古田武彦氏の短里説を安易に全面的に支持する、という立場を取った事への批判だった。そこで、東夷伝以外の『三国志』本文を検証した。その結果、なぜか『三国志』には、長里と短里が混用されていた。つまり、『三国志』の中で、「魏書」と「呉書」にだけ「短里」が使用されていた】 と。

しかしこの作業は、古田武彦氏が既に40年前に行っていることです。生野真好氏は『三国志』の中の本文ではなく、『呉志』の記事の裴松之の注書の中の里数についての解説の2件と、「蜀は萬里にあり」という果たして二点間の距離なのか、遠方という形容詞なのか不明の用法、あわせて計3件の例を取り上げて、『呉志』は「短里」で記述されている、と云います。

しかし、古代の中国里について詳しい、篠原俊次氏の報告(『季刊邪馬台国』「総力特集里程の謎」1988年春号)で『呉志』のところを見てみますと、『呉志』本文で45例、裴注で35例の里数記事をあげています。

篠原氏は、【「裴松之注」は、五世紀前半の成立で、引用書も140種に及び、本来別の文書だ。参考にはするが、あくまでも本文の「里記事」について検討を進める】、とされます。そして、ほぼ二点間の距離と思える記事3例を取り上げて検討されています。その結果は、【1里が100m以下のものは一例もない(170~430m)】、とされています。(つまり『呉志』は「長里」による記載だと)

生野氏は『蜀志』の例文も3例あげていますが、これは全て具体的な二点間の距離で、「長里」での記載です。これは、古田・篠原両氏とも同じです。

生野氏はどうやら、『呉志』でも短里で記載されていると云えるかも、という例を、裴松之の注の記事から拾い上げているようにとれます。篠原氏が詳しく発表されている、『呉志』本文の2点間の距離について、生野氏は検討されたのでしょうか?古田武彦説とは違うのだ、『呉志』も短里記載だ、ということを言いたい為の、恣意的な「裴松之注」からの例文抽出とも思われるのですが?

古代史史家を自任される生野氏が、『季刊邪馬台国』での55頁もの大論文、篠原氏の”『魏志』「倭人伝」の里程単位”を読んでいらっしゃらないことはマサカないと思いますが。もし、読み忘れていらっしゃったら、もう一度篠原氏の論文に目を通して、改めて『呉志』の里程について立論されるよう進言します。

古田武彦氏は、『邪馬壹国の論理』 朝日新聞社1975年刊 「魏晋(西晋)朝短里の史料批判 山尾幸久氏の反論に答える」、でいくつもの例を挙げています。古田武彦氏は、「魏晋朝短里」といっているのは、この「短里」は原則として魏朝のものであり、蜀朝・呉朝には関係がない、とされています。

生野真好氏は、短里と長里の混在の原因を陳寿の歴史認識に求めます。

【何故『三国志』なのに魏だけが「帝紀」を立て、呉、蜀は「主伝」となっているのか。陳寿は『三国志』としながらも、実は魏だけを三国時代の正統な王朝と認めていたとも考えられるのである。度量衡も東夷伝序文を読むと、魏では古制に戻したようだ】と、ちょっと歯切れの悪い考察を述べています。

どうやら「魏晋朝短里説」の古田武彦説を追認された(したい?)、ということのようですが、沽券に関わるのか、そのようにはおっしゃっていません。

短里のことはともかく、先の生野真好氏の『三国志』成立にあたっての認識に違和感を覚えます。三国を統一したのは魏(晋)朝であり、当然正当な王朝は魏であり、その史書の編纂にあたった、旧蜀国の史官であった陳寿が、呉、蜀の二国も正当な王朝であったと記すわけがないし、そのような史書であったら魏朝の正史にはなり得なかった、というのは自明のことではないでしょうか。

04-1)「魏使は大型船で朝鮮半島西海岸を南下した。」 果たしてそう言えるのでしょうか?

生野真好氏は次のように書きます。

【当時の魏の海船のことはよくわからないが、呉には600~700人乗りの四帆の大型帆船があったことが、呉の万震撰『南州異物志』にある。また、『三国志』「呉志江表伝」に孫権が「長安」と号した3000人乗りの大船を、とある。ただし、これはすぐに沈没した。

また、呉の謝宏は、高句麗に使者として派遣されたが、その答礼品として馬数百匹を贈られた。しかし、「宏の船小にして、馬80匹を載せて還る」とある。何艘で行ったかはわからないが、1艘とするなら馬が80頭も乗るのであるから相当大きな船であったことになる。しかもそれすら「小さな船」と言っているのは興味深い。

また、史記によれば漢の武帝が楼船を造ったとあるが、「高さ10丈、旗幟をその上に加え、甚だ壮なり」とある。三国時代の約300年前に、すでにこれだけの造船技術を中国は持っていたのである。

その武帝は、朝鮮征伐の際、5万もの兵を船で朝鮮半島に送りこんでいる。「楼船将軍楊僕を遣わし、斉より渤海に浮かぶ。兵5万。」 (5万は露布の原理で10倍の数字では?)

この時には山東半島から渤海を横断して朝鮮半島西海岸に着岸している。この海上ルートは、前漢時代には開かれていたことになるし、魏の明帝も楽浪・帯方を奪回した時は「密かに船を渤海に浮かべた」とある。

以上のことを参考にするなら、魏使一行の載った船は相当大きな船であったと思えるし、黄河河口域から博多湾まで10日で来ることができた可能性もある。

現在の帆船であれば、一日の航行距離は、150~200km以上は可能である。黄河河口域から博多湾までは、約1800~2000km程度であるから、数字上は10日程での航行は可能ということになる。ことハンセンに限るなら、3世紀と現在とでそれほど大きな差があったとも思えない。】

この計算はおかしいでしょう。「現在の帆船なら1日の航行距離は150~200kmは可能」という想定を3世紀の船にそのままあてはめるのは常識外れでしょう。現在の大型帆船は昼夜間航海も平気です。船には」レーダー、沿岸には灯台、海図・気象予報などの近代設備があってはじめて達成できるのです。もっと後代の遣唐使船でも、その成功率は50%とされ、常に複数の船ででかけたとされています。

この「魏の官船」にからむ記述は、孫栄健氏の『邪馬台国の全解決』の「魏時代の大船」の項をそっくりひき写していると思われますが、ご自分で文献に直接当ったかのような書き振りです。マナーとして如何なものでしょうか。

古代船について、ネットで調べてみましたら、日本の和船研究第一人者とされていた石井謙治氏による「角川春彦氏の野性号プロジェクト」における設計データは次のようなものだった、と報告されていました。

【全長35m、幅3m、排水量30トン、漕手50人、速度3.5ノット(6.5km)の船は三世紀次代にも容易に造れたと思う、としながらも、埴輪などから実験船としては、全長16.5m、幅2m、排水量13トン、漕手14人、速度2ノット(3.7km)を採用した。】

韓国西岸7000里(約550km)を沿岸航行をした場合、一日10時間航行したとして、理論上は65km/日であり、9日間で韓国西海岸を完走できることになります。実験線では37km/日ですので、15日かかる計算となります。(実験線はインチョンから西岸南端のカルドウポまで14日かかっています。その内一夜だけ夜間走行をしています。)ほぼ設計通りの性能は発揮できた、と言えるでしょう。

この結果から言えることは、魏使が大型の近代的帆船同様の性能で、夜管航行も可能な(沖合航行となるので)船でやってきた、ということの立証が必要になると思います。生野氏の引用する、三国時代の船についての記事は、主として「呉志」に基づいた引用となっています。そして「南船北馬というけれど、魏も呉と同様な船を作れたはず」、と生野真好氏は主張されます。

04-2)「韓国内陸行は奇抜なアイデアに過ぎない。」と言われますので、「歴る」と「乍南乍東」について検証してみましょう。

●「倭人伝」の「韓国を歴る」についてまず検討します。

生野真好氏は次のように6点について、古田武彦氏の「韓国内陸行」の批判を展開されます。(『「倭人伝」を読む 消えた点と線』より)

生野氏の古田説批判を見てみますと、「ご自分で描いた古田説」で古田批判されているように思われるところもありますが、果たしてそれは古田説なのでしょうか。一応、この①~⑥について、古田武彦『「邪馬台国」はなかった』などを参考にして反論してみましょう。

Q(生野氏)&A(棟上)の形で述べてみます。

Q① 「歴に」が、どうして「陸行に移転する意味」と断言できるのか。それを明確に示す証拠は何もないし、これは古田氏の独善的解釈に過ぎない。「歴に」とは、素直に読めば「経て」と同意で経過するという意味である。これはその直前にある「海岸に循い水行し」を受けたもので、船で韓国の国境を経過したという意味なのである。

A① 古田武彦氏は、「歴る」を「陸行に移転する意味」としているのでしょうか?「韓国を歴る」の「歴」は「歴観」「周観」の意味であって実際に韓国を巡り見たのだ、と言っているのです。そうすると必然的に、韓国の国境あたりで船を下りた(入国した)、ということになる、とおっしゃっていると思いますが、どうでしょうか?

著書『「邪馬台国」はなかった』で「韓国を歴る」の「歴」字の用法で次のように古田武彦氏は言います。

【周唐の進むる所を歴て、法と為す。 [注]歴、之を歴観するを謂ふ。 (漢書、劉向伝) この「歴」は[注]に述べるように、「歴観」という意味である。「けみする」と訓じ、「つぎつぎに見る」という意味なのである】 と。

生野氏にお聞きしたいのですが、「韓国という国の概念」を歴る、というのが海岸沿いに船で走行した、ということで、果たして「歴る」と言えるのでしょうか?

生野氏も東夷伝序文の重要さについて力説されています。 次の東夷伝序文についての古田武彦氏の理解についての反論はあるのでしょうか?

古田武彦氏は『「邪馬台国」はなかった』で次のように言います。【陳寿も、東夷伝序文に述べている。 ”遂に諸国を周観し、その法俗を采るに、小大区別し、各名号有り、得て詳記すべし”と。韓国も、この「諸国」の一である。したがって、この「韓国を歴る」の「歴」は「歴観」「周観」の意味であって、けっして単なる「海上通過」の意味をあらわすものではない】

Q② 魏使一行の目的は邪馬台国訪問であり、卑弥呼への謁見であった。卑弥呼への貴重な下賜品を多く携えていて、韓国に魏の威光を示しながら、韓国内をのんびり歩いている場合ではなかった。この時の使者の責任は重大であり、けっして安全であったと言えない韓国内を陸行するなど考えられない。

A② 陸行と水行どちらが安全だったか?これは水掛け論になるかもしれません。しかし、角川春彦氏が「野生号プロジェクト」で古代船(28人積載)を復元し、倭人伝ルートを水行実験をしています。このレポートによれば、古代船のみならず、随伴した近代船の母船ですら、潮汐による水深の変化・潮汐流・濃霧・暴風雨・海流に悩まされ、衝突・座礁などで苦労したことが記されています。

母船による曳航などで辛うじてソウル~博多間を6月20日出発し、博多港に8月5日に到着しています。角川春彦(『わが心のヤマタイ国』より)

生野真好氏は、魏の官船は大型帆船だったとされますが、とても朝鮮半島西岸の干満の差が大きい多島海を、沿岸走行し、夜間の停泊地もままならぬ海岸を、1週間やそこらで水行する、とは想像することも出来ません。

私が魏使の一員だったら、日本列島に比べてはるかに植性が疎の朝鮮半島山間部を、例え朝鮮虎の危険があっても、陸行を主張する、と思います。なおしかも次項「乍南乍東」で述べるように、西海岸の沿岸走行では「乍南乍東」は不可能です。

Q③ 帯方郡を船で出発しておきながら、なぜ韓国に入ったところで船を降りるのか、全く理解に苦しむ。「海岸に循い水行し、韓国を歴て―其の北岸」に到着したのである。普通に読めばこの区間はすべて水行なのである。

A③ 海岸に循いて、の解釈で古田氏は次のように言っています。【「循」、この字は「シタガウ」と読み、”山に循ひて南す。[注]山に依りて南行す。(左氏、昭、二十三)とあるように、「よる」「そう」という意味である。(古田氏は『魏志』における循ふ、の用例を三件あげています。)又、古田氏は、韓国は東西は海だが南岸は倭に接している、と書いている。倭の領域の南岸を船で走行することを、「韓国を歴るに」、の範疇に入れるのはおかしいのではないか】 と。

Q④ 韓国内を陸行したのであれば、官名・人口・面積・地形などを書いたはずである。それがまったく記されていない。これは「通過したため」と考えている。狗邪韓国は「七千里の到着地」と「対馬への始発地」しか書かれていない。つまり正式訪問していないのである。のちに出てくる末盧国もそうであるが、これらの国はいずれも通過したために本来あるべき記述がないのである。使節団は一心に邪馬台国を目指したのである。

A④ 生野氏は、狗邪韓国や末盧国は、通過したため官名・人口・面積・地形などが書かれていない、と書いているように、韓国陸行の場合も同様なのでしょう。

Q⑤ 古田氏の「韓国内陸行」の到着地点は釜山である。ここを七千余里の到着地とするのである。どうしてここでは「国境」までとせず、狗邪韓国の中心釜山となるのか。

A⑤ 古田氏の「韓国内陸行」の到着地点は釜山である、とされますが、古田氏は一言もその様に言っていないと思います。模擬的に階段状陸行ルートを示しているだけと思います。まあ、釜山あたりを古田氏が当時想定されていた可能性はあるかもしれませんが。ただ、古田氏は、船の出発地は釜山ではなく潮流の関係からもっと西寄りであったであろうとされています。

Q⑥ 「方四千里」とは何を記したものか、古田氏は韓国だけは、なぜか「ひし形をした国」とするのである。

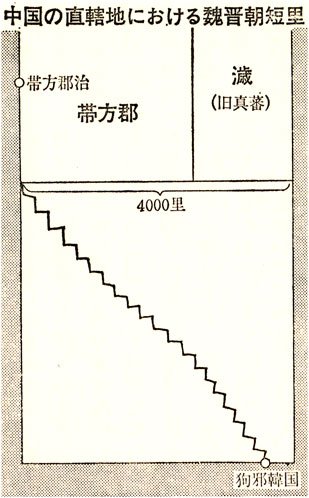

A⑥ 「方」という概念に「ひし形」も含まれるのか。どの程度のいびつさまでが方形なのか、定義は難しい、と思います。古田氏は確かに平行四辺形の形で「韓国方四千里」を述べています。(第一書『「邪馬台国」はなかった』1971年)

しかし、韓国の形は「方4000里」の正方形に入る形、というように後に述べています。市民の古代第5集1983年刊でも、『古代の霧の中から』徳間書店1985年刊でも、【韓地の広さは「倭人伝」に「方四千里」と書かれています。一辺が四千里四方の正方形に内接する、つまりすっぽりはまるくらいの大きさだということです】 と述べています。右図は『古代の霧の中で』189頁に添付されている図です。

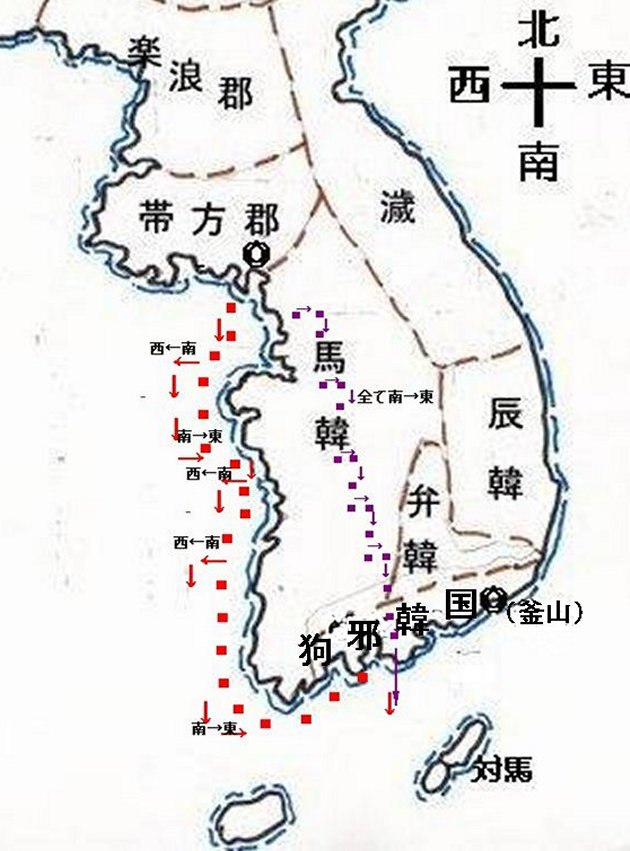

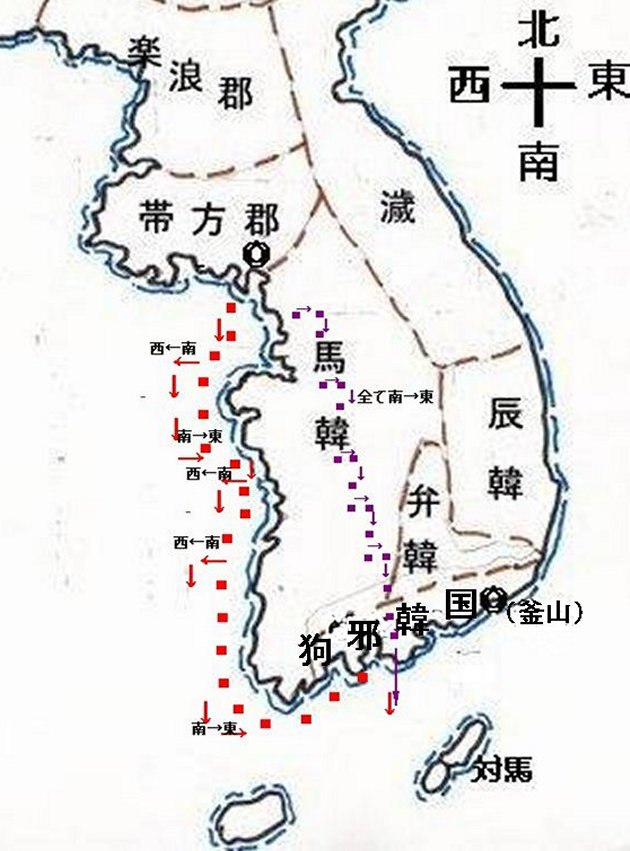

●「倭人伝」の「乍南乍東」について検討します。

生野真好氏は次のように言います。【乍ち南し、乍ち東し」は、南へ進行したと思ったら、今度は東へ進路を取るといったような意味であろう。 つまり、海岸線に沿って朝鮮半島を南下したと思ったら、今度は南岸を東に進路をとることになると言っているのである。見事に朝鮮半島の地形を表現しており、ここも素直に理解してよいと思う。「海岸に循い」は、海岸線に沿っての意味であり、「其の北岸」はこれを受けているので、帯方郡を」出発した魏使一行は、ずっと船でやってきたことがわかる】(第一書75頁)

この点についての古田武彦氏の意見は、次のように「乍~乍~」の文型から陸行であることは明白、と言われます。。(『「邪馬台国」はなかった』より)

【郡より倭に至るには、海岸に循ひて水行し、韓国を歴るに、乍南し、乍ち東し、其の北岸狗邪韓国に至る七千里。

この文について、従来の「邪馬台国」研究者は深く論ずるところがなかった。行路記事の問題点は、末盧国以降だと信じたからである。時あって、これについて述べる論者は、帯方郡治から狗邪韓国まで、全て水路によった、とみなすものが多かったようである。

この場合、「海岸に循ひて水行し」の一句を「其の北岸狗邪韓国に到る」に直結せしめ、その間の「韓国を歴るに乍南し乍東し」は挿入句のように理解するのである。

しかし、この解し方にとって、一番の障害は、「乍~乍~」の文型である。これは「タチマチ~タチマチ~」という熟語的構文である。(三個の文例省略)このようにしてみると、この「乍A乍B」という文形は”AとBとをたちまち小刻みにくりかえす”意義の熟語である。これを従来、「乍(あるい)は南し、乍(あるい)は東し」(岩波文庫本)と読んできたのは、乍(タチマチ)の重用という慣用文形を無視した、安易な読み方であるというほかなない。思うに、韓国の西岸・南岸をすべて「水行」とするための、強引な読解術なのである】

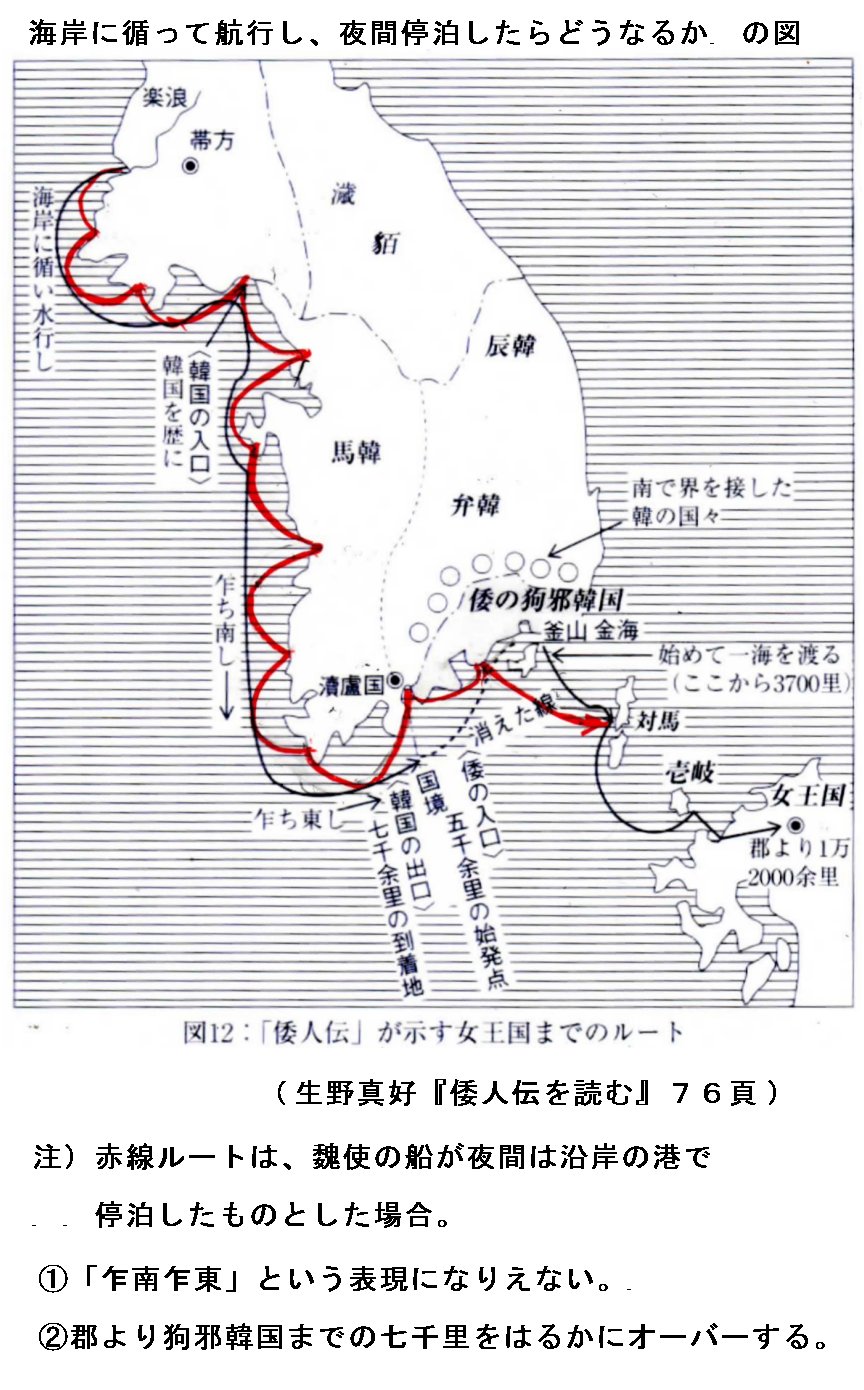

この水陸双方の行路を図にしてみました。(一応、帯方郡治はソウル近郊としています。)

韓国の西海岸の状況をみると、海岸沿いに航行したら、そう簡単に「南へ行ってすぐに東に行く」という行路は取れないのです。東へ行くのと同様に「乍西」をしなければならないのです。このこと一つをとっても、韓国内全水行説は成り立たないのです。

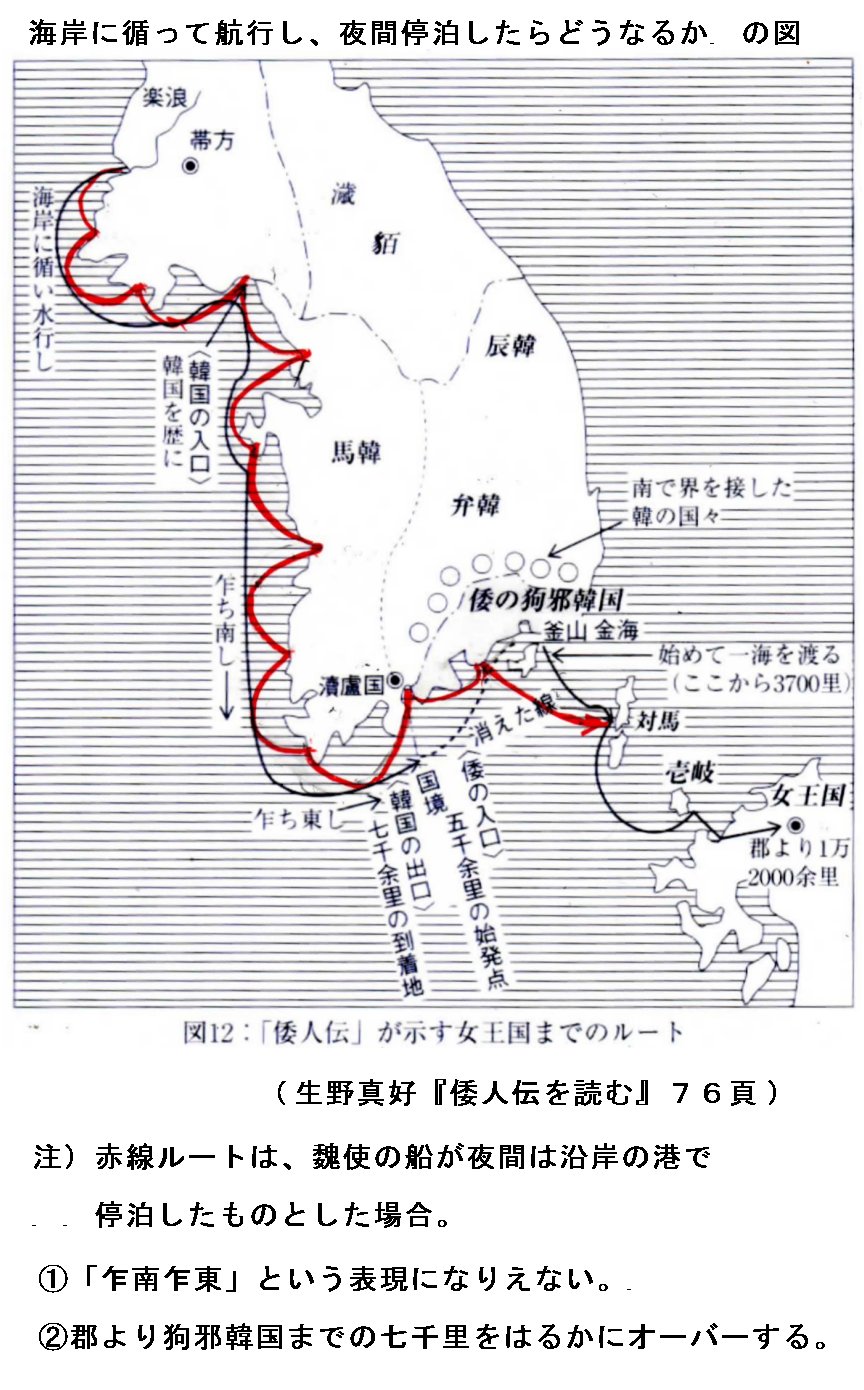

「倭人伝」の韓国内行路で西海岸を船で通過したという水行説について、生野真好氏の説明図を見ていておかしいなあ、と思いました。

やはり先述のように、古代の船が如何に大型であっても、何日間も寄港せずに昼夜航行できるわけがない、と思います。そう思う方が常識で、「いや出来たのだ」と主張するであれば、「出来た」という根拠の説明が求められるのは当たり前、と思います。

生野真好氏が、もし次作を著わされる時には、そのあたりの説明を是非お願い致したいと思います。

生野氏の行路図に、「夜間は停泊した」場合どうなるか、を書き加えてみました。一日の行程として、朝鮮半島~対馬間約70km程度はなんとか一日で航海出来たとしてマンガチックな図です。

しかしこの図からわかるのは、①「乍南乍東」が成り立たないこと。②7000余里では収まらないことです。今度、生野氏に会うことがあったら、このあたりについての意見をお聞きしてみましょう。大型帆船だから寄港の必要ない、という答えしか戻ってこないような気もしますが。

05)「倭まで12000余里というのに1500里ほど不足するのは、狗邪韓国の国境からその首都(金海)までの距離が消されているからだ。」について。

通常は、「その北岸狗邪韓国に到る、7000余里。始めて一海を渡る、1000余里、対海国に至る。」と読んでいます。しかし、生野真好氏は、この記事の中に「狗邪韓国の国境に到って、その首都迄の距離1500里が消されている」と主張されるのです。

郡より倭に至るには、トータル12000余里と陳寿が書いているのに、書かれている距離を足し算しても千数百里不足する、という問題をクリアー出来たか、という問題です。古田武彦氏は、対馬の方400里と壱岐の方300里を、島を半周陸路で回ったとして、丁度12000里になる、と主張された問題です。

生野氏は、次のように解決できた、と説明します。

【陳寿の2点間の距離における筆法は「中心から境界まで」という点で一貫している。その結果(狗邪韓国の)国境から中心(金海)まで」の記述が必然的に省略されているのである】 と。

そして【韓国の瀆盧国の国境に魏使は到着した。そこまでが7000余里である。そこから狗邪韓国の国都金海迄の距離1500里が「消されている」】と主張されるのです。

たしかに、ここまでは、その理屈で通るかも知れません。 しかし、なぜ瀆盧国に入り、狗邪韓国の首都とされる金海に行ったとされるのでしょうか。生野氏が書くように魏使達は一路女王国を目指していたのですから、おかしいじゃありませんか。1500里を弾じき出さんが為の屁理屈にしか見えませんが。

折角、屁理屈で「消えた線」を発見されたとされますが、その屁理屈によれば、当然、対海国・一大国・末羅国・伊都国、それらの国境からその国の首都迄の距離も同様に消されていることになります。これらの「消された線」は消されたままでよいのでしょうか。屁理屈の再構築が必要と思われます。

海流のことから考えても、左図で「瀆盧国」の標記があるあたりから対馬に直行すると考えるのが、行程上からも理性的な判断ではないでしょうか。

以上のことから、生野氏が主張する【陳寿の2点間の距離における筆法は「中心から境界まで」という点で一貫している】という定義付けは、一般化できるものではないことだけは云えるでしょう。そのような、恣意的ともいえる定義付けで、論議を発展させられても、それは小説の世界、自分だけの倭人伝の世界に入って行くことになるのではないでしょうか。

06)末盧国から伊都国への東南陸行について。

生野真好氏は、魏使は壱岐から伊都に直行した、という仮定でクリアー出来たとされます。ただ、「倭人伝」には末盧国の様子などが書かれていることから、魏使は「水・陸」二隊に別れて伊都に来た、とされます。

陳寿はなるだけ”簡潔に”記そうとしたのでこのような記述になった、とされます。これは、仮定の上の仮定と、想像の産物、小説の世界、としか言いようがありません。

「陸行1月」という記事があるので、「陸行一月は黄河河口から洛陽迄」という生野説にとって、「陸行」の区間を減らしたいという生野氏の潜在意識の産物でなければよいのですが。(生野氏のルート図には対馬・壱岐の陸行なし)

07)陳寿は常に洛陽からの視点で叙述している。「水行十日陸行一月」は、倭から洛陽までの復路の日程、について。

生野真好氏の読み方を先述しましたが、「南邪馬壹国へ至る、女王の都する所、水行十日陸行一月(を要す)。」と読まれている文章を、「女王の都する所。」で文章を切ってしまって、「水行十日陸行一月」を完全に独立した文章としているのです。

生野氏としては、この「都する所」で文章をきらないと、伊都国が邪馬壹国と接していることにならないし、「邪馬台国=糸島」が成り立たない肝心の点なのです。

そうなると、「水行十日陸行一月」が独立しますので、どうしても「何とかの筆法」を使って、「消されている」文章を復旧させなければならないことに至るわけです。「水行十日陸行一月」、この文章だけでは「どこからどこまでの行程か」が分かりませんから、「洛陽からの視点で陳寿が書いている」という名分を立てて、「女王の都より洛陽に至るには」という文章が「消されている」ことにしたのでしょう。

この生野流筆法を使えば、陳寿にとっては思いもよらぬ(生野訳)『魏志倭人伝』が出現しても不思議ではないでしょう。

生野氏の、「水行十日陸行一月」について02)二点間の距離の筆法でも若干述べました。生野氏は、これは復路の日程だ、女王国から洛陽までの日数だ、黄河河口までの水行十日と、黄河河口から洛陽迄の陸行一月だ、と説明します。

往路については、帯方郡から一万二千余里、と記載して、復路は洛陽迄の日数を記すのは、奇妙に思われますが、生野さんは、洛陽~帯方郡は周知の距離だったので書かれていないのだ、と言われます。常識派からは強弁にすぎないと、思われるひとりよがりの論理ですが、しかし、これが生野氏にとっては、正論なのでしょう。

08)投馬国の行程(水行二十日)について

女王国から洛陽までを「水行十日陸行一月」としたために、生野氏は、投馬国への水行二十日の日程記事の説明に窮しています。

水行十日で伊都から黄河河口まで、としたので、南へ水行二十日では、ルソン島あたりになってしまいます。窮余の一策で、「魏船でなく小形の倭船で行ったのであろう」とされ宮崎県とされます。

読者に対して何の断りもなく、「水行一日」の日程について、魏船の場合と倭船のとを混同して「倭人伝」という同一の文書に記載することはあり得るのでしょうか?生野氏ご自身の著書でしたら、そのようなダブルスタンダードで書かれていたとしても、問題ないとされているのでしょうか?

水行十日で女王国から黄河河口まで行ける、とされる生野氏の認識が間違っているから、「水行二十日の投馬国への日程」が説明不能になっているのです。

09)「放射線状行路叙述であり、伊都国の南に邪馬台国と接していた。」は正しいか?

このところの読み方の問題点については06)で述べました。

その読み方は、榎一雄氏の放射線読法と、牧健二氏の「至ると到る」の書き別け説に依拠しています。伊都国に到ったのであり、伊都国と邪馬台国は距離ゼロで接している、とされます。

そして、伊都国から、奴国、不彌国、投馬国との関係が示されています。

これは古田武彦氏が、【榎氏の放射線読法は、伊都国から四至法で諸国を示している、目的地は女王国(邪馬壹国)であり、女王国から四至で諸国は示されるべきであろう】と指摘され、「至と到」は『三国志』では厳密に書き分けられていないことを例を多数挙げて論証しています。

そして、「東行至不弥国百里」の「行」に注目され、伊都国から不彌国には実際行った行路であり、不彌国と邪馬壹国は距離ゼロつまり接している、とされます。

生野真好氏は、古田武彦氏の「行」という先行動詞についての解釈と主張については、充分ご存知の筈(『「邪馬台国」はなかった』第四章「行」の問題 に詳述)ですが、歯が立たないと思われたのでしょうか、無視されています。

古田武彦氏の読みは次のようです。(後述11-f)の道行き行路叙述法参照)

【東南に陸行500里で伊都国に到る。

(伊都国より)東南百里で奴国に至る。(傍線行程)

(伊都国より)東に百里行き不彌国に至る。(不彌国と邪馬壹国は距離ゼロで接していた。)

(不彌国より)南へ水行二十日で投馬国へ至る。(傍線行程)

(帯方郡より)南へ邪馬壹国、女王の都する所(まで)、水行十日陸行一月(を要した)。[この間に旁国や狗奴国の説明がある]

(帯方)郡より女王国に至る、(計)一万二千余里。】

10)「伊都国の出口は邪馬台国の入り口であり、伊都国の港の近くに卑弥呼の宮殿があった。卑弥呼の墓は、平原遺跡の1号墓である。」について。

この、10)については、生野真好氏もかなり仮定が入っている仮説とされていますので、この邪馬壹国=伊都国の南一帯説、7万戸は多すぎない、卑弥呼の墓=平原1号墓説などの、細部については今回論評を控えます。ただ、邪馬壹国への行路における、生野氏の筆法からすると、邪馬壹国=糸島市丘陵部以降のお話は、小説として、そんな想像もできるのか、という感想です。

11)その他の生野真好氏の「倭人伝」について、気になったところを列挙してみます。

a)「春秋の筆法」、例えば「卑弥呼以死」の解釈。

b)卑弥呼に対する莫大な下賜品の評価。「論功行賞」ととったのは生野氏の独創か?

c)「奴」は万葉仮名によれば「な・ぬ・の・ど」と読めるのか。

d)志賀島出土の金印の読みは「漢の委の奴の国王」でよいのか?

e)「其人寿考或百或八九十」の解釈について

f)行路読解法として、(イ)直線行路、(ロ)放射線行路以外に、(ハ)道行き行路叙述法もあるのではないか

g)狗奴国の位置。「其の南」を「女王国の境界の尽きる所、奴国の南」と取らずに、「女王国の南」としていること

h)本書では原文にある「邪馬壹国」の表記を、便宜上「邪馬台国」と表記する。

i)馬韓は南で倭に接し、とあるのに、地図では南岸の一部も馬韓としているのは何故?

j)一大率は卑弥呼によって魏使の身辺警護によって特に置かれた。(ちょっと深読みではないかな?)

k)「大倭をしてこれを監せしむ」と読んでいる。「大倭」とは?

●上記の諸点についての意見

a)「春秋の筆法」という筆法で、結果的には、恣意的に文章を付け加えたり読み替えたりできるわけで、なんとなく「万能の筆法」と思われます。

01)で紹介した以外にも、【文の矛盾を「微言」と呼び、その伊都を「大義」と呼ぶ。『春秋』における孔子の深意を「微言大義」と称する。常識の逆をとって意図的に文章を誤らせ混乱させることによって真意を語ろうとするのである】 というのも「春秋の筆法」にはある、とも言われます。

生野真好氏は、「卑弥呼以死」の解釈で「春秋の筆法」を使って解釈されます。【陳寿は晋の創始者司馬氏の東夷における失政を隠すために、「卑弥呼以死」という解釈がどうにでも取れる叙述をしている。事実は司馬氏が卑弥呼に死を賜ったのだ】 と。そして、後を継いだ男王は難升米である、というように話を持っていっています。

しかし、生野氏の「春秋の筆法」のお師匠さん格の孫栄健氏は、「倭人伝」解釈に「春秋の筆法」を使っていますが、東夷伝の里は誇大値であるとか、「水行十日陸行一月」は、「水行すれば十日、陸行すれば一月」の意味だ、とおっしゃっています。「春秋の筆法」とは、解釈する人にとって万能の筆法のようです。

b)生野真好氏は第一書『倭人伝を読む 消えた点と線』147頁に、【私が論じた卑弥呼への恩賞を論功行賞とする説は、おそらく私が初めてであろうし、少なくとも従来説を一歩踏み込んだものである】 と書いています。

古田武彦『「邪馬台国」はなかった』第二章いわゆる「共同改定」批判 二 戦中の使者 景初二年 の項を立てて詳しく論じています。大略は次のようですが、生野氏が「論功行賞という説はおそらく私が初めてであろう」というのは言い過ぎでしょう。確かに「論功行賞」という言葉は古田武彦氏は使っていませんが、意味するところは同じでしょう。

卑弥呼の第一回の遣使では、「男生口四人、女生口六人、斑布二匹二丈」でこれよりずーっと前の倭国王帥升の崩見物「生口百六十人」に比べても格段に貧弱。この貧弱な奉献物に対して、魏朝は詔勅を出し、桁はずれの莫大な下賜品を与えている。戦中の遣使を特別喜び迎えた心情も容易に理解出来る。公孫淵に対する東西からの挟撃、海上治安の確保、東夷諸国の服従 それらを大きく前進させる手掛かりだからである。

c)生野真好氏は、『倭人伝を読む 消えた点と線』で、「奴」を「な」と読んでいます。【奴は万葉仮名によれば「な・ぬ・の・ど」と読める】、(同書p187)と書かれています。

もし万葉仮名で「奴」を「な」という実例があるというのが本当であれば、古田史学会論集に『「奴」をどう読むか』という論文で、「奴」は「な」に非ず、と断定的に書いた寅七としては、聞き捨てならぬことです。

万葉集を開いて再度チェックしてみてもよいのですが、幸いネット上で万葉仮名について、各表音漢字について詳しく述べておられる植芝宏氏がいらっしゃいます。(万葉散歩フォトギャラリー管理人を名乗っていらっしゃいます。)

そちらによりますと、万葉仮名で「ぬ」という語は528例数えられ、その内、「奴」の出現例は429で全て「ぬ」だそうです。「ぬ」という万葉仮名にはその他、沼、去、宿、濃、農、努、犬、眠が使われているそうです。しかし「奴」を「な」と読んだ例はないそうです。また、「の」については、甲類の「の」では、「野」が圧倒的で、その他に、努、怒、弩があり(奴は無し)、乙類の「の」では、乃、之、能、の三つが多く、その他、笶、箟、荷が稀少例としてあるそうです。

「奴=な」の実例について、『古事記』や『旧事記』などに、ひょっとしたら在る可能性はあろうかと思います。今度生野氏にお会いする機会があれば、教えていただくことにしましょう。それにしても、【奴は万葉仮名によれば「な・ぬ・の・ど」と読める】と、生野氏が断定的に云えるだけの裏付けが果たして在るのか、大いに疑問です。

d)生野氏は、奴国王を卑弥呼以前の倭人の国を統べている国王とみているようです。しかし、第一書では紙数の関係で論じられない、としていますが、第二書で再度詳しく論じられるのかと思いましたが、全く出ていません。そして、奴国王は大国主命であった、というような小説の世界に入っていってます。

悪いとはいいませんが、時代考証など可能な限り行ってから『記・紀』伝承との接合はなされるべきと思います。老爺心ながら、安本美典氏の「古代天皇平均在位10年説」という、科学的な根拠のいかがわしい説を鵜呑みにされないよう注意する必要があろうかと思います。

e)生野氏は当時の倭人の技術力について、【伊都歴史資料館にある、展示物に、「住民が山の稜線から出る太陽の位置で、田植えや稲刈りの時期を計っていたことになる。これは明らかに「農暦」と言える】と書いています。(第一書197頁)

ところが、「其人寿考或百或八九十」という「倭人伝」の記述に対して、「歳そのものがそれほど意味を持たなかった」とされるのです。

【現在でも未開地などの人たちは、自分の年をよく知らなかったりする。それは歳そのものがとれほど必要でないためであろう。戸籍があるでもなく、年功序列の賃金体制があったわけでもない。おおよその歳がわかれば、大抵はこと足りたはずである。

「春耕秋収を計りて年季と為す」とあるから、倭人は春と秋の二回歳を数えたという説(古田武彦ー二倍年暦説)があるが、それでは正歳を知らないどころか、より緻密であって、これでは忙しくてしょうがない。ここではむしろ、歳そのものがそれほど意味を持たなかったと考える方が自然であろう】 と。

「農暦」は認めても、春と秋の二回歳をとったら、忙しくてしょうがないじゃないか、という理由で、倭人は歳についてはいい加減だった、というような結論は如何なものでしょうか? 単に古田武彦氏に反撥するための、理屈になっていない理屈付けのように思われます。

「其人寿考或百或八九十」と陳寿はわざわざ書いているのです。古代の倭人の生活についての貴重な資料なのに、「歳そのものがそれほど意味を持たなかった」、で片付けてよいのでしょうか。

年を聞かれて、倭人なりの歳の取り方で返答したものを、びっくりして魏使が報告したものでしょう。別に古田武彦氏の二倍年暦をなぜ認めないのか、と言っているのではありません。

倭人がなぜ長生きすると魏使たちに思われたのか、生野氏が『「倭人伝」を読んで』というタイトルの本ですから、当然「其人寿考或百或八九十」についての考察を、「春秋の筆法」を使ってでもよろしいから、加えていただきたい、単に「春と秋の二回歳をとったら、忙しくてしょうがない」、の一言で済ませてそれで古代史研究者と言えるのかなと思います。

f)古田武彦氏の行路解釈について、各所で批判されている生野氏が、古田氏の「道行き行路叙述法?」について、何らコメントしないのは、反論出来ないからだ、逃げているのだ、と取ってもよろしいのでしょうか?

今まで、韓国内陸行、韓国の方四千里、二倍年歴などについては、古田武彦説について生野真好氏は否定的とはいえ取り上げていますが、この道行き読法についての言及はありません。太刀打ちできないものは「敬して遠ざける」筆法を使われるのでしょうか?

本論の「放射線行路説批判」で述べたのですが、不彌国への行路には、「東行」と「行」という動詞が使われていることから、古田武彦氏は「不彌国」への行路記事は邪馬壹国への行路記事の「直線行路記述」である、というように述べられています。そして、ご自分の行路記事読法を「道行き読法」として中国にも日本にもある行路説明法とされています。

古田武彦氏の読解は次のようです。(『「邪馬台国」はなかった』第四章邪馬壹国の探究 二 倭人伝の擁護と論理 「行」の問題) 【「行」字は、『三国志』全体に五百四十四字出現している。その一つ一つを検すると、そのいずれにおいても、実地に「行く」ことを示し、漫然とした修辞として「四至」を示す例は、ついに発見できなかったのである】と述べ、【実際に「行き至っている」ものとみねばならぬ】と言われています。

生野氏は、この古田説に対して批判はなにも述べられないまま、自説をせっかちに展開されます。古田説の批判は生野真好氏にとって無理なのだろう、と思わざるを得ません。

g)狗奴国の位置について。生野氏は女王国の天敵「狗奴国」についてあまり述べていません。

「倭人伝」の国々の読み方のところで、「狗奴」は「くま」菊地、もしくは「くめ」で久留米という地名比定をしています。

そうなると、「倭人伝」の「自女王国以北其戸数道里可得略載其余旁国遠絶不可得詳次有斯馬国次有巳百支国次・・・(略)次有烏奴国次有奴国此女王境界所尽其南有狗奴国・・・」という記述の「狗奴国」はどこにあるのか、ということが問題です。つまり、イ)女王境界の尽きるところの「奴国」の南なのか、ロ)女王国の南なのかということで、生野氏は、ロ)を取っているかのようです。

ところが、生野氏は、”この女王の境界にある「奴国」は、「ネ」の国と読んで根ノ国、出雲であろう” と言われます。この場合は、先ほどの「倭人伝」の狗奴国の位置の解釈は、イ)説となるのです。

このあたりがどのように整理されているのか、未整理のままで抛っぽりだされるのか、まだ生野氏の「倭人伝を読む」は第三書が必要なようです。

この場を借りて寅七の解釈を言わせていただくと、女王の境界の尽きるところの「奴国」は、九州北部にあるとされる、最初に出てくる「奴国」の分国ではないか、ということです。

一世紀前後に、北部九州の「奴国」のカムヤマトイワレヒコ兄弟一統が近畿に侵入し、橿原で即位した国ではないか。そうすると、「奴国」という同じ名の国が二つ「倭人伝」に記載されていることも理解できますし、その「奴国」南に銅鐸を宝器とする「狗奴国」があった、と仮定する方が「倭人伝」の記述と合います。そして、天を同じくできない銅矛の国、邪馬壹国との戦いがあったことも「倭人伝」にちゃんと記載されていることなどが理解出来ると思います、が如何でしょう。

h)本書では原文にある「邪馬壹国」の表記を、便宜上「邪馬台国」と表記する。

『「倭人伝を読む』というタイトル本ですから、原文にある「邪馬壹国」は通称の「邪馬台国」でなく、邪馬壹国でよかったのではないか、と思います。「通称」をなぜ、「便宜上」用いるのか、「便宜上」とはどういう意味なのか、「人口に膾炙している通説に逆らって孤立したくない」とか、もう少し具体的に説明して頂きたいものです。

i)、j)、k)他にも疑問に思う点はまだありますが、「倭人伝」の行路解法が主眼の本ですから、これらについては割愛します。

まとめとして

生野真好氏の二冊の『「倭人伝」を読む I・II 』の検討を一応済ませました。各項目でそれぞれに感想的なことを述べています。

たしかに、よく勉強されていることはよくわかるのですが、ご自分の説(仮説?)に固執されて、無理にその方向に合わせていらっしゃるのではないか、と思われるところが多いように思われました。

特に、「倭人伝」の謎とされる、里数が各行程の里数の和、総計の12000余里に合わないところの解法でも、その傾向が顕著に見られました。なぜ、狗邪韓国の首都まで魏使はいかなければならないの?ほかの諸国の首都には行かなくても良いの?という「東夷伝を読むルール」を知らない、まして「春秋の筆法」を知らない一般読者の疑問に答えてやっていただきたいものです。

朝鮮半島西岸沖水行説でも、大型の木造帆船で来た、としても、大昔に夜も航海できたの?洋上停泊は出来たの? という一般の読者の疑問に答え得ているか疑問です。

伊都国に接した南に邪馬台国があった、奴国は室見川流域、とされますが、御笠川流域の福岡平野はどうなるの?という一般の読者の疑問にも答え得ていません。

いろいろと、『魏志』倭人伝に対しての、生野真好氏の検討の不十分さについて申し述べましたが、是非第三書を執筆されて、棟上寅七ごときですが、ここでつつきあげた疑問点を解消されて、「消された点と線」ならぬ「実線でかかれた倭人伝行路」を明らかにされることを、無理だとは思いますが、頑張って見てください。

(おわり)

(付録)

生野真好氏が参考とされた、孫栄健氏の『邪馬台国の全解決』について、寅七のブログhttp://ameblo.jp/torashichi/archive1-201209.htmlで読後感を述べています。

生野真好氏は、『倭人伝を読む 消えた点と線」で、「春秋の筆法」なるものを使って解読した、とされます。そのネタ本は孫栄健氏の『邪馬台国の全解決』ということのようです。Aamazonからその本が届きました。「陳寿という中国人が中国語で書いた本を中国の古来の史書の基本ルール春秋の筆法で中国人の孫が解釈するのだ」、という売りの本のようです。

ざっと読んだところ「奴」を何の説明もなく、平然と「ナ」と読んだり、周髀算経などという本は丸でなかったというような態度です。大型船で帯方郡から女王国へ渡って来た、というかなり荒っぽい行路説など、かなり基本に問題があるようですが、「中国人が書いた本」というところがミソのようです。

以前、久留米大学の市民講座で久留米大学の某先生が、「太宰府など大した役所じゃない、家宰の親玉見たいなことを取り扱う役所だ、知人の中国人の先生が云っていることだから、その解釈は間違いない」と大真面目に講釈されたのには、呆れる思いをしたことを思い出しました。

生野氏は、この孫氏の「春秋の筆法」を自説に使えるところを巧みに取り入れているようですが、もう少し詳しく読んで考えを纏めたいと思っています。

トップページに戻る

著作者リストに戻る