槍玉その55 『邪馬台国をとらえなおす』 大塚初重 著 講談社現代文庫 2012年4月刊 批評文責 棟上寅七〈むなかみ とらしち〉

●この本を「槍玉」の対象とする理由について

ブログ「棟上寅七の古代史本批評」(2015年7月14日)で次のように、大塚初重氏の著書をブログで取り上げる理由を述べています。

【今年に入って、榊原英夫伊都国歴史博物館長の『邪馬台国への径』から、高柴昭氏の『邪馬台国は福岡平野にあった』をブログで批評してきました。どちらも邪馬台国九州説です。

”邪馬台国は大和にあった、というのはもう定説になっているから改めて「邪馬台国奈良説」を書物にする人はいないのかなあ、と思って調べてみました。 ちゃんといらっしゃいました。

明治大学名誉教授大塚初重先生が、『邪馬台国をとらえなおす』という本を講談社現代新書として2012年に出されていました。 この本は明治大学の生涯学習講座として2009年、1年間16回の講義を基に出版されたということだそうです。

大塚先生の講義を聞きながら、その講義の節目節目に先生に疑問点を質問するという形でブログに掲載してみたいと思っています。当方の生涯学習の手習いの報告として】

この2015年7月~9月にブログに掲載した批評文を整理して今回ホームページに上げることにしました。

●著者について

著者の経歴は、本の表紙の裏に次のようにあります。

1926年東京生まれ。明治大学名誉教授。登呂遺跡再整備検討委員会委員長。明治大学教授時代には、日本考古学協会会長、日本学術会議会員、山梨県立考古博物館館長、山梨県埋蔵文化財センター所長等を歴任。主な著書に、『東国の古墳と大和政権』(吉川弘文館)、『「弥生時代」の時間』『「古墳時代」の時間』(以上学生社)、『考古学から見た日本人』(青春新書)、など。

錚々たる考古学会の重鎮といえるご経歴です。

尚、1970年代の邪馬台国論花盛りの頃、朝日新聞社が古代史ゼミナールを数度催し、ゼミナールシリーズとして出版されています。その中の一冊『日本古代史の謎』(1974年10月)で古田武彦氏と一緒に講師として”古墳はいつどこから”という講話をされています。(後出)

●この本の内容

はじめに 邪馬台国論には、北部九州か大和、だけでなく東国をも考慮して論ずべきであろう、と主張されます。

第一章 「魏志倭人伝」の謎 中国の史書に描かれた古代の倭国について解説されます。

第二章 「魏志倭人伝」を読む 倭人伝の読み下し文をつけられ、各節毎に解説されます。

第三章 邪馬台国成立前夜―激動の東アジアと倭国大乱 倭人伝が描く卑弥呼の時代前後の東アジアの情勢を解説されます。

第四章 鉄と鏡の考古学 弥生時代後期の鉄器・青銅器について説明されます。

第五章 土器と墓が語る邪馬台国 弥生時代後期の土器及び古墳文化の成立について解説されます。

第六章 箸墓=女王卑弥呼の墓の可能性をさぐる 箸墓が卑弥呼の墓というにはまだ証拠が足らないが可能性はあるという説明をされます。

おわりに 畿内地方がやはり邪馬台国の候補地である、と結論されます。

●この本の著述に見られる問題点について

ブログ「棟上寅七の古代史本批評」で問題提起をした項目を整理して、次のような順で批評を述べることにしました。

01)・古代中国の「倭」の認識について

02)・邪馬台国や卑弥呼が日本の史書に見えない謎について

03)・金印偽造説について

04)・倭人伝の里について

05)・卑弥呼の墓その1―径百余歩について

06)・卑弥呼の墓その2―大いに冢〈ちょう〉をつくる、について

07)・倭人伝の表音文字の読みについて

08)・卑弥呼の名前に係わる問題

09)・壹与を台与とされることについて

10)・倭人伝の記事と国内伝承について

11)・鉄の出土と邪馬台国について

12)・青銅器祭祀文化について

13)・倭人伝の世界と東国について

14)・移動してきた土器の解釈について

15)・卑弥呼の都のありか、について

おわりに

(01)古代中国の「倭」の認識について

『邪馬台国をとらえなおす』 で大塚先生は、まず第一章に「魏志倭人伝」の謎として、古代の倭や倭人伝の解釈の難しさについて述べられます。 ”中国の史書に書かれた古代の「倭」”という項目で概略次のように述べられます。

【後漢の学者王充の『論衡』に出てくる倭と、班固の『漢書』に出てくる倭について当時の中国には二つの違った倭についての認識があった。 『論衡』には「周の時、天下太平にして、倭人来りて暢草を献ず」と記されている。この倭人は中国の呉越地方の南と認識していたらしい。

『漢書』には「楽浪海中に倭人あり、分かれて百余国、歳時をもって来りて献見す」とあり楽浪は今のピョンヤンあたりで、その楽浪の海の中に倭人の国があった、とする。 倭の位置について少なくとも二つの認識が中国に存在していたということが分かる】(20P)

この大塚先生の中国人の「倭」の位置の認識について疑問を抱きました。古代中国の「倭」についての認識には「呉の南方と朝鮮半島の平壌近くの海中」という二つの認識があったのは本当でしょうか?というのが最初の先生への質問です。

「『論衡』の倭人は中国の呉越地方の南と認識していたらしい」と述べられますが、「・・・らしい」とされていて、その根拠は何も示されていません。 それに、先生が書いているように、王充はAD27~90?年の人であり、班固はAD32~92年の人(p18)であるのであれば、同じ時代に育っているわけです。そして同じように歴史書を著わしています。 その両人が「倭人」についての認識が違うということはちょっと考えられないことでしょう。

また、この二人の生存期間中に有名な志賀島金印の倭奴国への下賜(57年)があります。 それなのにこの歴史家の両人が倭人の活動範囲について違った地理認識を持っていた、そして倭人について違った認識を基に歴史書を世に出した、とは寅七ならずとも、論理的に判断できる人であれば誰しもが頭に浮かぶ疑問ではないでしょうか?

大塚先生は、自分は考古学者だと仰います。しかし、アマチュアの寅七でも不思議に思う「古代中国には倭人について違った認識があった」、など言われるのが不思議です。

この『邪馬台国をとらえなおす』という本は、考古学者として古代の日本の歴史を明らかにしようと書かれたと思いますが、少なくともこのような「倭人について違った認識があった」ことへの疑問は持たれて、なおかつ、そのような論が成り立つということで書かれたと思います。

だとすれば、このように基本的なところで認識に疑問を持たれたうえで、大塚先生はその疑問をまず解消してから先に進む必要があるでしょう。 文献学はご自分の専門外のことだと仰るならばなおさらのこと、その文献解釈についての各意見を渉猟されて、その各論の論理を検証されて、ご自分の責任で書物に著さなければならないと思いますが如何でしょうか?

それとも、古代中国の「倭」についての認識はこのようにいい加減なものであった、ということをのべ、3世紀に書かれた「倭人伝」の記事もしたがってあまり信用できない、ということを言う為の伏線として述べられている、と思うのはうがちすぎでしょうか?

この疑問について調べた結果を報告します。

確か古田武彦氏がこの問題について論証されていたと記憶しているのですが本の名前を失念していました。 ネットで、王充・班固・古田武彦で検索しましたら、瞬時に『邪馬一国の道標』が出てきました。便利な世の中です。

調べて見ますと『『邪馬一国への道標』(1987年講談社刊)第一章 縄文の謎の扉を開く 「縄文人が周王朝に貢献した 論衡をめぐって」で、この疑問の答えがピッタシカンカンで載っていました。

古田武彦氏は、「王充の倭人」も「班固の倭人」も「志賀島の倭人」と同じだと論証されています。

この古田武彦氏の論証は、史書を調べ、その記述の当否を検討して述べられていて、寅七には全く非の打ちようがないと思われます。 その古田武彦氏の論証の概略を紹介します。

古田武彦氏はこの問題について、概略次のように述べられています。

【『論衡』にある王充の自叙伝によると、王充は後漢の光武帝の建武三年(AD27)生。『漢書』の著者班固は建武八年(AD32)年生。 二人の間のエピソードが残っている。

王充が十三才の班固に初めて会った時、班固の父親に、「この児は将来漢の歴史を書くだろう」、と言ったというのが史書に残っている。 つまり、二人は「5才違いの先輩後輩の関係の、同世代のインテリ」だった。 ということは、『論衡』と『漢書』は、ともに同時代の同一の読者に対して書かれていることを意味する。

とすると、一方の『漢書』で、「楽浪海中に倭人有り・・・」と書き、他方の『論衡』で倭人、暢草を貢す」と書いてあるとき、同じ読者は当然“同じ倭人”と読むのではあるまいか。そうでなければ、たとえば王充は「江南の倭人」といった形容句を入れるはずだ。

同様に『漢書』の倭人記事が同じ大学に学んだ二人の「共有の教養」ではなかった。そう想定するのは不自然な話で、『論衡』で「暢草を献じた」とされている「倭人」もまた、「楽浪海中」にありとされる、あの「倭人」だ。

志賀島の金印が与えられた建武中元二年、王充と班固の二人はどこにいたのか。幸いに王充の所在を示す史料がある。「充、幼にして聡朗、太学に詣る。天子の辟雍に臨むを観、六儒論を作る」(袁山松「後漢譜」) 辟雍が完成したのは、明帝の永平二年(AD59)。「(永平二年、十月)辟雍に幸し、初めて養老の礼を行う」と後漢書明帝紀にある。

王充はこの盛儀を見て、「六儒論」を作った、のだから、“洛陽にいた”ことになる。ときに三十三歳。だから、その前々年、三十一歳のとき、建武中元二年も、やはり洛陽の「太学」にあって「倭人への金印授与を見ていた」ことになる。

これに対し、班固の方は建武三十年(AD54)、父の彪が死に、郷里(扶風郡の安陵県。長安の近く)に帰っている。この三年あとの金印授与の年には、もしかしたら洛陽にいなかったかも知れない。 しかし、やがて明帝に見出されて「郎・典校秘書」となり、「蘭臺令史」に叙せられ、着着と中央の第一級史官としての道を歩みはじめたことは、彼自身、『漢書』末尾の自叙伝で語っている。

建武中元二年の「倭人への金印授与」についても、朝廷内の最上の資料に接していたこと、言うまでもない。 つまり、王充にとっても、班固にとっても、「倭人」と言えば、“つい、この間、光武帝から金印を与えられた、あの倭人”というイメージだった】

大塚先生が「考古学者の文献解釈」のいい加減な解釈で、生涯学習講座に集まった古代史好きの老若男女を惑わせるのは罪作りな話です。 この古田武彦氏の解釈を論理的に反論できた方を寡聞にして知りません。大塚先生に改めての論証をお聞きしたいものです。

(02)邪馬台国や卑弥呼が日本の史書に見えない謎について

「邪馬台国や卑弥呼が日本の史書には見えない謎」について大塚先生は次のように言われます。

【日本にあったと中国の史書に記されているのに、当の日本には邪馬台国の名も卑弥呼の名も、史料どころか伝承さえも存在せず、その確たる痕跡もない。どこにあったのかも確定していない、まぼろしの国。それが邪馬台国である】(p24)と。

失礼とは思いますが、大塚先生にお聞きしたいのは、”歴史書は勝者によって書かれる、という言葉を聞かれたことありませんか、もしくはこのような疑問を持たれたことはありませんか?”ということです。

遠く離れた中国の史書には書かれているのに我が国の歴史書には見えないことの謎について、このような視点から思いをめぐらされたことはないのでしょうか。

3世紀の卑弥呼や邪馬台国だけでなく、5世紀の倭の五王達や、7世紀のタリシヒコ一統もまったく日本の史書には見えません。弥生時代の代表的な青銅器「銅鐸」についての伝承も『記・紀』には残っていません。

これらの事から演繹されるのは、時の王者にとって都合の悪い敗者の記録は歴史書に載せる必要がなかった、ということでしょう。ナポレオンは、「歴史とは、合意の上に成り立つ作り話に他ならない」という言葉を残しているそうです。

歴史は常に勝者によって記されます。二つの文化が衝突したとき、勝った側が自らの大義を強調してそれを記録するわけで、邪馬台国が幻の存在になったのもそのせいだろうと思われたことはなかったのでしょうか?。

『唐書』には日本列島には倭国と日本国があったと書かれています。このことも我が国の史書に書かれていません。我が国に複数の王朝が同時に存在した、ということを理解出来ないほど、万世一系の一つの王朝が日本列島を古来支配してきた、という『日本書紀』のイデオロギーに染まってしまっているということを、ご本人は自覚されていらっしゃらないように見受けられます。

(03)金印偽造説について

『後漢書』に記載のある、倭奴国王に下賜されたという金印が、福岡県の志賀島で江戸時代に発見されたことについて、その出自を疑う説を紹介されます。

これは、卑弥呼に先立つ国王が志賀島近傍に居たという傍証になることですから、邪馬台国畿内説にとっては不利な証拠の一つになるので、なるだけ認めたくないという気持ちは理解できます。

大塚先生は、金工技術者の鈴木勉氏の『「漢委奴国王」金印・誕生時空論』という著書に、志賀島出土の金印が果たして1世紀に造られたものか、ということを金工技術という観点から検証されていることを紹介されます。そして、金印の偽造はありえた、というように言われます。

この鈴木氏の「金印誕生時空論」について当方が検討した結果、鈴木氏の立論の基本的なところに誤りがあることを発見し、「槍玉その54」としてホームページに、この大塚先生に先立ってアップさせていただきました。

素人の棟上寅七でも気付いた鈴木氏の問題を、経験豊富な考古学者たる大塚初重先生が、内容をよく確かめもせず、自分の説に合うようだ、と飛び付いて利用する姿勢は褒められるものではないでしょう。

槍玉その54のURLは次です。

http://www.torashichi.sakura.ne.jp/yaridama54kinintannjoujikuuron.html

(04)倭人伝の「里」について

『 魏志』倭人伝には沢山の「里」とか「水行十日」とか、「径百余歩」とか距離とか寸法についての記事が沢山あります。 しかし、大塚先生は「倭人伝」の解説をされているのですが、これらのことについてのご自身の考えをほとんど示されません。 考古学では、これらの寸法とか距離とか重要な基本的な情報のはずですのに。

大塚先生は”『魏志倭人伝』から邪馬台国は探せない」”と仰います。(p24~26) しかし、大塚先生は『魏志』倭人伝の記事に対して基本的に不信感を持たれているようです。

【倭人伝には邪馬台国の記述は二千字たらず。しかもその記述はあまり正確なものではない。里程も記されているが、その記述に従って探すと、女王国は九州の陸地を超えてはるか南海に達してしまう】(p25)、と述べられています。

この意見からしますと、大塚先生は何らかの、「一里はどれくらいの距離」という目安をもっていらっしゃるようです。どうやら、魏朝は後漢朝に続く王朝なので、漢の一里がこの『魏志』倭人伝に使われていると思っていらっしゃるのではないか、と思われる文章です。

ところが、同じ倭人伝の「参問するに周旋五千里なるべし」という倭人伝原文の解釈では次のように述べられます。 【対馬国から一支国=壱岐国が千余里、また千余里ほど海を渡ると末蘆国と記せられているので、その五倍程度とすると、四国か九州かという大きさであろうか。】(p61) と。ただ【参問するに、と人から聞いたところでは、ということだから宛てにならない】と直後に否定されるのですが。

このように、陳寿が記す「里」はどうも「漢朝の里」とは違うようだ、と思われているようです。しかし、大塚先生はこのところをあいまいにされています。 古代史の大御所、白鳥庫吉氏は、倭人伝に記載されている里程と地図とを比較すると、約5倍の値である、という意見を出されています。

考古学の第一歩である「古代出土品の大きさや文献の寸法記述」について注意を払うのは、基本中の基本だと思います。 この基本をうやむやにして、『魏志』倭人伝の講釈をされるのは如何なものかと思われます。

この倭人伝の解説は水野祐先生の解釈による、とされるのであればまだ弁解の余地はありましょうが、水野先生の解釈に私見を加えて解釈をした、というように述べられています。(p33) やはり、大塚先生の倭人伝に記されている「里」の長さについてのお考えをお聞きしないと先に進めないようです。先生のお考えを是非お聞きしたいものですが無いものねだりでしょうか。

この問題は、後で出てくる、卑弥呼の墓の大きさ「径百余歩」とも関係します。そこで改めて検討しましょう。

(05)卑弥呼の墓その1―径百余歩について

今回は、大塚先生の卑弥呼の墓についての意見の中の「百余歩」についてお聞きしたいと思います。

先生は「倭人伝」にある、「卑弥呼以て死す。大いに冢〈ちょう〉を作る。径百余歩。徇葬〈じゅんそう〉する者、奴婢百余人」という読み下しを示し、次のように解説します。

【卑弥呼が死んだので、土で盛った大きな塚をつくらせた。直径は百余歩あまり。殉死した奴隷は百人以上】(p69)

また、【「倭人伝」は重要な情報を記している。「径百余歩」と。百歩は魏尺だと約145m、古韓尺だと157mである。魏尺とか古韓尺との問題より、現在の最大の問題点は、箸墓の築造年代と卑弥呼の死の年代とぴったりあっているかどうか、と言うことである】(p217~218要約)

この大塚先生の説明中での一番の問題は、卑弥呼の墓の大きさについての認識です。この問題に絞ってまず検討します。これは前述の「倭人伝」に書かれている「里」についての問題とも関連します。

大塚先生は、戸沼幸市氏の『人間尺度論』だと145mとか、新井宏氏の「古韓釈から得たのが箸墓の後円部の157mに合う」、などの意見を紹介されます。魏の尺は24cmとされ、6尺が1歩で300歩が1里でという説明をされます。(p217~218)

あらためて魏の短里について饒舌をふるうつもりはありません。現在のところ魏朝での長さの単位「里」がどうであったのか、についてそのものズバリの確たる史資料は存在していません。(一寸千里の法から演繹された数字は76~77mです。「短里によって史料批判を行う場合の問題点などについて」で魏の短里について論じています。次のURLをクリックしてみてください。)

http://www.torashichi.sakura.ne.jp/michikusa23ginotanri.html

しかし、里と歩の関係は300歩が1里ということは分かっていますが。 定説によれば、里はもともと周朝で始まった面積の単位であり、その単位の正方形の1辺の長さが、長さ単位の里になったようだ、となっているようですが、確たるものではないのです。

『三国志魏書』には沢山の「里が入ったの記事」が載っています。正に「魏の里の長さ」を推定できる資料の宝庫とも言える『三国志魏書』なのです。

考古学者は、例えば古鏡などの銘文の解読には熱心ですが、なぜ、同じ目を『魏書』にも当てないのでしょうか、不思議です。 中国での「里」は時代によって変わっていることは周知のことです。唐の時代の里は1里=560mであり現代中国の里は500mというのが一例です。

古代から王朝が交替するたびに度量衡の見直しが行われました。原則的には新王朝が成立すると新しい度量衡が公布されています。 しかし、このことは古代において、必ずしも記録が残っていないことも多いのです。三国時代の魏朝の場合がそれに当ります。三国時代の蜀が正統王朝の地位に就いていたならば、度量衡は「後漢朝」と変わらず415m(435m説もある)であったことでしょう。

『三国志』の中の『魏書』に書かれている「里」に関係する記事の中には、現在の距離との比較がわりに容易な距離程記事もあります。 魏の時代の里の実長についての記録が残っていないのですから、「『魏書』の里関係の記事」こそが魏の時代の里の実長を知らせてくれる貴重な文献といえるのではないでしょうか。

具体的に実長と比較できる、韓国の方四千里、対馬の方四百里、壱岐の方三百里、対馬海峡の幅千里、などなど、魏朝の里を推定するデータの宝庫ではありませんか。

日本の古代史学会でも「倭人伝」のこの「おかしな里表示」が当然問題となっていました。この里数記事を合理的に理解しようとしたのが東大の白鳥庫吉教授です。 1810年に発表された論文『倭女王卑弥呼考』で、【現行の正確なる地図・海図等に拠り、最も普通なる航路を測って之を魏里に引き直してみると約五倍の誇張がある】と、「倭人伝の里」と「通常の魏の時代の里」との間に約5倍の違いが有ることを認めています。

しかしながら、学会の大勢は、「一定比率説」より「誇張説」の方に進み、京大の邪馬台国近畿説の内藤湖南氏もそれに同調し、誇張説が有力になったのです。

在野の研究家、安本美典氏は1969年『邪馬台国への道』で、現在の地形図と照合し、『魏志』倭人伝の一里は、九〇~百㍍前後と主張されました。古田武彦氏は1971年『「邪馬台国」はなかった』で具体的に実長と比較できる、韓国の方四千里、対馬の方四百里、壱岐の方三百里、そこから魏朝の里は1里=75~90mと推定されました。

しかしながら、依然として日本の古代史関係学会の主流は「倭人伝」の里数値が、それまでの漢代とも、その後の唐の時代とも異なる特殊な短い里を使ったのではないか、という方向に向かわず、反対の方向に向いたのです。 幸い1里は当時300歩であった、とする文献が残っています。1里が80メートル前後であったのであれば、そうすれば1歩は27センチ前後という長さとなります。

「倭人伝」には卑弥呼の墓は径百余歩ですから、径約30m程度の円墓であろうということになります。

大塚先生は考古学者で文献学者ではありません。だからこそ、文献学者たちが先学の方々の轍、「魏朝の里など存在しない、と無視する」、から抜け出せないこの現状ですが、「倭人伝」を考古資料として素直に見る事によってその轍から抜け出すことが出来るのではないでしょうか。

魏朝の距離表示に、前代の後漢朝の長さ表示を当てはめて、求められたそのサイズ径150mの巨大墳を、卑弥呼の墓の候補としてそれを確定させる作業の片棒担ぎを、発掘考古学の大家、大塚先生は、無自覚のままなさっているのではないでしょうか?

(06)卑弥呼の墓その2―大いに冢〈ちょう〉をつくる、について

「倭人伝」の【卑弥呼以て死す。大いに冢〈ちょう〉を作る。径百余歩。徇葬〈じゅんそう〉する者、奴婢百余人】について、この短い文章の説明の中での、前項の「百余歩」以外の問題についての質問です。

① 問題は「大いに冢〈ちょう〉を作る」です。大塚先生は次のように説明されます。【卑弥呼が死んだので、土で盛った大きな塚をつくらせた。直径は百歩余り。殉死した奴隷は百人以上】

冢とはなんぞや。辞書には「塚」とあります。大塚先生もそのように「塚」と訳されています。その冢〈ちょう〉について、「倭人伝」にはもう一つの記事があります。 倭人が亡くなった時の墓について、「其の死には棺あれど槨なく土を封じて冢を作る」とあります。

倭人の埋葬様式は、「塚」を作って死者を葬っているのです。その点では大塚先生は「冢」を「塚」と訳されているので問題はないじゃないか、と思われる方がいらっしゃるかもしれませんが、「大いに冢〈ちょう〉を作る」とされているのに「大きな塚」とされているところが問題なのです。

卑弥呼の墓の可能性が高い、と大塚先生がいわれる箸墓は、その大きさは長さ280メートル弱、幅は150メートル以上の前方後円墳といわれる撥型の高さ30メートルの大古墳です。

この大古墳が、一般人の墳墓大きさ数メートルもないような程度の「塚」と同様に、「塚」という表現になるのでしょうか?前回書きましたように径30メートル程の円墳でしたら、「塚」という表現でもおかしくはないと思います。

② それに加え「大いに」とはなんぞや、です。原文は「卑弥呼以死、大作冢」です。「大いに冢を作る」です。「大に」は、大きいという意味とは違います。「おおいに」を広辞苑で引きますと、【(大きにの音便)。非常に。はなはだ。たくさん。】とあります。大きいという意味ではないのです。

大きさは径百余歩と示されているから改めて「大きい」という表現は不要です。つまり、径30メートルもある塚を皆で努力して作ったと書いているのです。

③ 殉死の問題もあります。弥生時代に殉死の風習があったことは、埴輪の起源の説話が『日本書紀』の垂仁天皇紀にありますし、その説話の真偽はともかく、殉死という風習はあったと思われます。

また箸墓古墳には円筒埴輪が出土したと大塚先生も言われています。「倭人伝」は全く埴輪の風習について述べず、殉死について述べています。箸墓に埴輪が副葬されていたのであれば、そのこと自体が箸墓が倭人伝がいう卑弥呼の墓ではない、ということになるのです。大塚先生は、箸墓が卑弥呼の墓であるとすれば殉葬の痕跡はどうなのか、倭人伝の記述は正しいのであろうか、というように述べられます。(p227)

これは本末転倒の論理です。発掘された出土品が文献にある卑弥呼の墓の記述と違うのであれば、その墓は卑弥呼の墓ではありえない、という結論に至るのが考古学者としての判断であるべきしょう。

④ 大塚先生は、ホケノ山古墳を箸墓に先立つ前方後円墳とされます。そして纏向周辺に、いくつかの小型の纏向型帆立貝タイプの古墳の存在がある、と言われます。

魏使たちは、倭人の立ち居振る舞い、起居臥床、妻妾の数、飲酒などについても、彼らが風変わりと感じた事柄を記録しているのです。 貴人の墓、それにしても、このような奇妙な形をした古墳群、その大きさ体積も中国で見られない多数の墓を目撃した時、倭人国の第一の特徴として記録したと思うのが先入観がない常識人の理性的判断でしょう。

なぜ、このような疑問が大塚先生には生まれないのかなあ、物を判断する人が持つ先入観が、正統な判断を邪魔している典型的な例ではないでしょうか?

(07) 倭人伝の表音文字の読みについて

大塚先生の『倭人伝をとらえなおす』への今回の疑問は漢字の読みについて、です。考古学がご専門の大塚初重先生に文献の読みについて質問するのは筋違いかとも思いますが、今回は「倭人伝」という文献について執筆されていますので、あえてお聞きしたいと思います。

大塚先生は「倭人伝」の内容を紹介するにあたって、【古代史専門家水野祐氏の書き下し文・現代語訳を参考にさせてもらったが、若干の変更を加えているところがある】、というように書かれていますので、大塚先生の考えでの読み下し文として批評の対象とします。

一番の問題は、この「倭人伝」に書かれている倭人国に関しての人名・国名・役職名などに用いられている「漢字の読み」の問題です。中国人の読者に対して書かれている「倭人伝」ですから、中国人にどう読みとられたのか、ということが問題です。

ところが、当時の漢字の読みがどうだったか、ということについては、中国の時代・地域によって読みは変化しています。しかし、同一の本では注釈がない限り、一つの漢字は同一の読みであったことは間違いないことではないでしょうか。

この基本的な問題を大塚先生は気付いておられないのか、知っていても平然と無視されているのか、読みが全くいい加減なのです。「奴国」を「どこく」「なこく」「ぬこく」「のこく」何れと読むのか、ということの以前の問題なのです。多くの古代史専門学者たちも、この原則を分かっていても、現在の日本語の地名・人名・役職名などに当て嵌めることを考えるので、一つの漢字の読みを、いろいろと恣意的に使って平然としています。

大塚先生もその例に漏れません。 大塚先生の読み下し文では、対馬に「つしま」という読みが与えられています。対がなぜ「つし」と読めるのか、と目くじらを立てることはやめましょう。この「対馬国」は版本によっては「対海国」と書かれているのですが、そのことについて書かれていないことの方がもっと問題でしょう。

ともあれこの『邪馬台国をとらえなおす』には次のような読みが振り仮名に見られます。 奴は、あるときは「ナ」、あるときは「ヌ」

支は、あるときは「キ」、あるときは「シ」

狗は、あるときは「ク」、あるときは「コ」

馬は、あるときは「マ」、あるときは「メ」

泄は、あるときは「シ」、あるときは「エイ」

謨は、あるときは「マ」、あるときは「モ」

柄は、あるときは「ヘ」、あるときは「イ」

先ほど述べたように、大塚先生は「倭人伝」の読み下し文に対して、上記の読みのいずれが正しいか、という以前の問題がある、ということをご存知なのでしょうか? 「一つの書物に表音文字として使われている漢字は、但書が無い限り、すべて同じ発音」、という原則は間違っている、という説明が先ず必要と思うのですが、如何でしょうか?

世の古代史大家がそうしているから、という弁解になることでしょうが、 肝心の「邪馬壹国」には振り仮名を振っていらっしゃらないのも不思議です。解釈の方で、古田武彦氏が「邪馬台国〈やまいつこく〉」という読みを提示した、というように書かれていますが、そのような読みを古田武彦氏がしていたとは初めて知りましたが、残念ながら出典は示されていません。

(08) 卑弥呼の名前に係わる問題

大塚先生は、「卑弥呼」という女王の名に中華思想で「卑字」が使われている、と言われます。

【卑弥呼は、じつはどうよむのかわからない。日巫女〈ひみこ〉、日御子〈ひみこ〉、姫御子〈ひめみこ〉、日女子〈ひめこ〉、姫子〈ひめこ〉など男性の敬称「ヒコ(日子)」に対する女性の敬称ともされている。日向〈ひみか・ひむか〉は、九州説だった作家松本清張の主張で、九州の日向〈ひゅうが〉と関係するとのこと。また、魏で「卑弥呼」と表記されたわけであるから、魏の音韻論、表記論も考察されなければならない。

「卑」の文字は、いい意味ではない。卑猥、卑俗、卑下、訓読みは卑しい等々。一国の王を表記するにしてはあまりに失礼ではないかと文献研究者は言うのであるが、当時の中国では日本を「倭」という、「小さい」を意味する字を使って表記していた。(中略)もともと中華とは「中心の国の優れた華麗な文化」などという意味で、周辺国には漢字で虫や獣のつく字などをわざとあてていたのだという研究者もいる。】

しかし、大塚先生はご存知だと思うのですが、 『三国志魏書』の帝紀にはニンベンつきの「俾彌呼」と記されてされていることについては一言も述べられません。 知らない筈はないと思うのですが。ご自分の生涯学習講座に参加されている受講者を、あまりにも見下した態度ではないでしょうか?

さて「俾」という字については、古田先生がミネルヴァ書房の日本評伝の第一巻『俾彌呼〈ひみか〉』で詳しく述べられ、国書に書かれた自署であろう、「俾」は卑字とは言えない、と言われます。 辞書を調べますと、確かに一理あります。

改めて「卑」の文字の意味と、卑が入っている文字について調べてみました。 120字程ありました。その内、辛うじて現代に残っている字は20字に満たないようです。

それらの字の意味は「卑」の原意の「低い位」から外れるものは少ないようです。 ところで「ヒ」を現わす漢字は、俾と卑の他に、比・肥・斐・毘などなど沢山ありますが、『三国志』の東夷伝で「ヒ」という発音にあてられる漢字は、すべて「卑」が使われているようです。しかし、 「俾」は、したがう、~しむ。せしむで同義語として「使」が上げられています。

邪馬壹国の国書の国王としての自署「俾彌呼」と東夷伝の中の「卑弥呼」という卑字表現という矛盾を解くには、古田先生のように「俾」は卑字ではない、というのも一つの解でしょう。

しかし、国書の自署に何故卑字と紛らわしい「俾」を使ったのだろうか、という疑問が残ります。 中国側から「卑弥呼」と呼ばれ(書かれ)ているのを知り、せめてもの気持ちとして「俾」という字を自署に使った、というのではないかなあ、など空想しています。 先生がご存命ならば直接お聞き出来たのですが、今となっては彼岸でお聞きするしかないようです。

(09) 壹与を台与とされることについて

大塚先生は、卑弥呼の宗女と倭人伝に記されている壹與について次のように述べられます。

【壹與か臺與か、文字表記については二つの説がある。現在おおかたの学者は台与として「とよ」と呼んでいる。倭は、音読みだと「ワ」「イ」。訓読みだと「ヤマト」である。邪馬台国の読みはたいてい「ヤマタイコク」と呼んでいるが、「臺」を「ト」と呼んで、「ヤマト国」とすれば、我が国の初期大和政権につながる。しかし「台」とみなしている字も、資料によっては「壹」(いち・いつ)「臺」(たい)の両表記があり、どれが当時の文字表記であったか分からないのである】と述べられ、倭人伝の壹與の朝貢記事を次のように読み下します。

【壹(臺)與、倭の大夫・・・・・政等を還す。因りて台〈たい〉に詣〈いた〉り、男女生口三十人・・・・】

そしてその説明では、【台与は、・・・・政らを帰還させ、魏の官庁に詣って、生口三十人・・・・】としています。台が魏の官庁、というような説明です。しかし、「魏臺」とあれば魏の朝廷を意味します。単なる官庁ではないのです。魏の時代では臺は朝廷を意味した。卑字で東夷の国々を表わす当時の中国で、「邪」「馬」「臺」というような「卑字」「卑字」「貴字」の組み合わせの国名の表現はあり得ない、と主張したのは古田武彦氏(『「邪馬台国」はなかった』)でした。

また、【「臺」とみなしている字も、資料によっては「壹」・「臺」の両表記がありどれが当時の文字表記であったかわからない】と言われますが、『三国志』のすべての版本ではすべて「邪馬壹国」の表記である、という事実を隠していらっしゃいます。

【邪馬台国をめぐる論議のなかで、邪馬台国の国名をどう読むかという論争がある】といわれて「邪馬壹国」を古田武彦氏は「やまいつこく」と読む、と言うような説明をされます。しかし、「どう読むかの」論争ではなく、倭人伝には邪馬台国ではなく邪馬壹国と全ての版本にある、というのが古田武彦氏の主張なのです。それを捻じ曲げて説明し「やまいつこく」と読み仮名を振っています。古田武彦氏は〈やまいちこく〉とそのままよんでいるのに〈やまいつこく〉とわざわざ念を押すかのような言い方はなぜなのか理解に苦しみます。

大塚先生は臺が「ト」と読めれば、邪馬台国はヤマトと読める、というように言われます。読めるかどうか、どこかで不安がおありのような感じがする文章です。これも古田武彦氏の「臺はトと読めない」という意見を気にされてのことかなあ、とも思われる文章です。

(10)倭人伝の記事と国内伝承について

大塚初重先生は「倭人伝」の記事にある事柄と日本国内伝承と突き合わせて、関係があるかどうかを説明されています。その個所は4カ所です。出現順に紹介します。

① 「倭人伝」に、倭人は手食すると書かれていることについて。『日本書紀』の箸墓伝説で、やまとととひももそ姫と大物主神の話では、姫は「箸」で自殺する。当時「箸」が存在したのかという疑問を呈されるところ。(p27)

② 「倭人伝」に、倭人国に見られる植物として「橘」があることについて。『日本書紀』の垂仁天皇紀に、田道間守が常世国に非時〈ときじく〉の香菓〈かくのみ〉(橘か?)を探しに行き、帰ってきたときには天皇が亡くなっていた話。(p51) 非時の香菓が橘とすると、垂仁天皇の時代は卑弥呼の時代より前になる、というように書かれています。この判断も、邪馬台国は近畿にあった、という前提が大塚先生に先入観としてあることを示しています。

③ 「倭人伝」に卑弥呼が鬼道で衆を惑わすとあることについて、『記・紀』には沢山それに類する話が多い、神功皇后の神託の説話もその一つ、と紹介されています。(p59)

④ (倭人伝の台与の朝貢記事について)この情報は『日本書紀』神功紀に引用として、「武帝泰初二年十月、倭女王遣重訳貢献」と記されているのである。これらのことから倭の女王台与が、266年に西晋に朝貢したとされることは、どうも事実とみてよいのだと思われる。大塚先生は、日本の記録にあれば、それは事実あったこと、とされています。しかし、後に述べるような、入れ墨の風習についての記事が『記・紀』にも「倭人伝」にもあるのに、この場合は無視されます。ご都合主義といわれても仕方ないでしょう。

⑤ 1998年の台風で箸墓古墳の一部が壊れ、礫層が現れ調査の結果、その礫は芝山という大坂山近くからきた礫ということが分かった。これは『日本書紀』の崇神紀にある、箸墓の石は大坂山の石を手渡しで造ったという記述が想起される。(p225)

しかし、「想起」されても不思議ではないと思われる「倭人伝」の記述を無視されています。それは、「黥面文身」と「倭国乱」です。

(i)「倭人伝」に【男子は大小となく皆黥面文身す】とありますが、大塚先生はこの内容に全く興味を示されません。

『古事記』には畿内には黥面文身の習慣がなかったと思われる記事があります。 『古事記』中巻に神武天皇が派遣した求婚の使者大久米の黥利目〈さけるとめ・目の周りに入れ墨をいれている〉を見た大和の住人だった伊須気余理比売〈イスキヨリヒメ〉が驚く、という話があります。

大和付近では刺青の習慣がなかったからでしょう。 これを取り上げると、「大和は邪馬台国でなかったことになる」ので、大塚先生は慎重に「無視」されたのでしょう。

(ii)「倭人伝」には、【倭国乱れ、相攻伐すること歴年】と、卑弥呼擁立の前夜を記しています。『後漢書』には「倭国大乱」と書かれている事件です。これについても大塚先生は、国内の伝承を全く想起されないのは何故なのでしょうか?

特に青銅器祭器が出雲や信濃など各所で、大量に埋められて発見されたことについて、大塚先生は、【青銅器の祭器としての性質を否定するような、一括埋納という行為が、邪馬台国とどのように関係するのか。またそれは、邪馬台国の女王卑弥呼が共立される前に起こったという倭国大乱と関係があるのかどうか。祭祀具を一括埋納する事態はかなりの異常事態であったと想定できるのである】(p103)と述べられています。

「異常事態」とまでおっしゃられるのに、『古事記』や『日本書紀』の両書にほぼ同様な内容が記録されている戦乱の記事を、大塚先生が全く無視されるのは何故なのでしょうか?

『記・紀』には弥生期の出来事と思われる動乱の記述がいくつかあります。卑弥呼女王誕生以前の2世紀~3世紀初期あたりに該当するかどうかは、議論はあるでしょうが、『記・紀』に見られるのはつぎの出来事です。

(a)神武期 東征譚 (b)崇神期 タケハヤニヤス王 の反逆 (c)同崇神期 四道将軍の諸国平定(『古事記』では二人) (d)垂仁期 サホヒコ王の反逆 (e)応神期 オシクマ王の反逆 です。

時期的な問題もありますが、上の事件で、銅鐸の国と銅矛の国との戦いの可能性があるのは、(a)、(c)、(d)かと思われます。

その中では、(a)によって銅矛国が誕生し、その後、十代に亘って銅鐸国と争った、とする古田武彦説は説得力があります。 大塚先生は、『記・紀』の伝承が、全くの創作とされるのでしたら、橘や箸墓にまつわる伝承も無視されるのが筋ではないでしょうか?

倭国戦乱と『記・紀』伝承が全く無関係とおっしゃられれるのなら、それを仰るべきだと思うのですが? 国内伝承を、理由を全く述べる事もなく、無視する姿勢は考古学者として如何なものでしょうか?

(11)鉄の出土と邪馬台国について

大塚初重先生への今回質問は、先生の縄張りの出土品に関する事の中の「鉄」についての事です。 【鉄器の出土数=邪馬台国の論理には納得いかないことがいくつか存在するのである。】(p109)とおっしゃいますが、何が納得がいかないのですか?ということです。

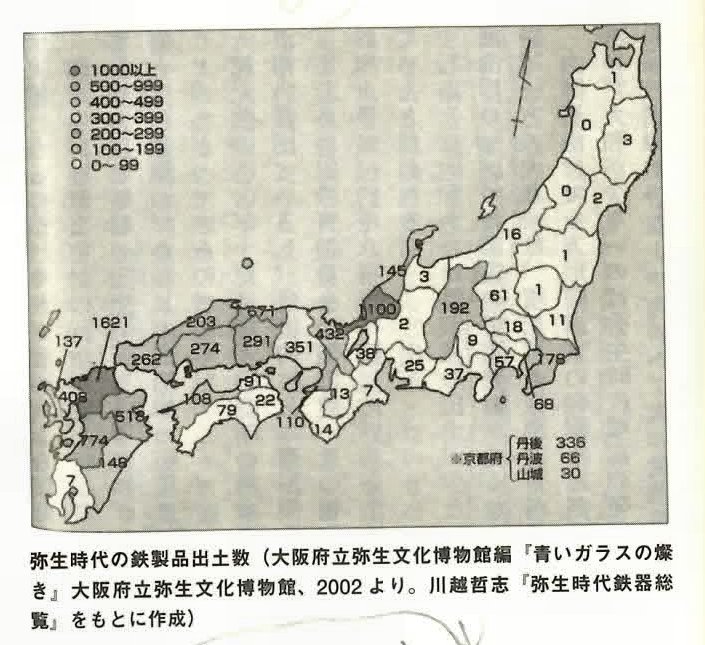

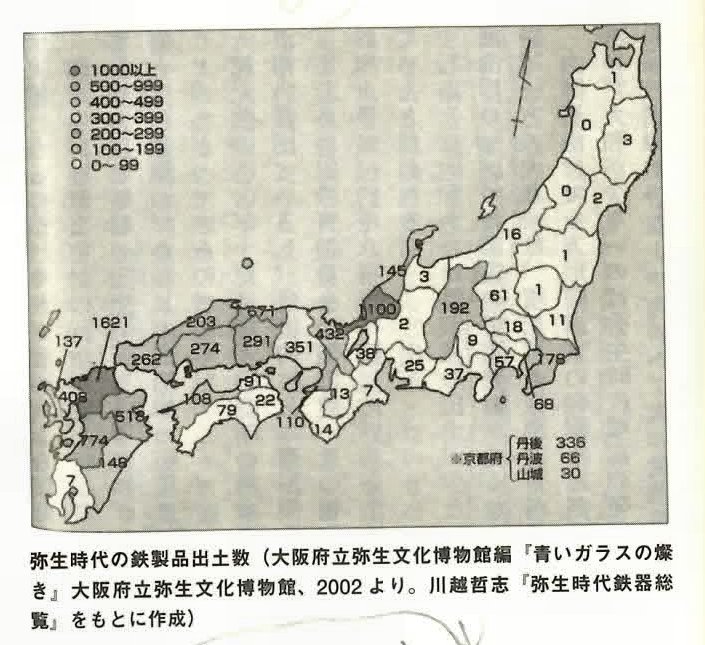

先生は川越哲志元広島大学教授(2005年没)の『弥生時代鉄器総覧』から次の図を掲げられます。そこには弥生時代の鉄器の出土数を示してあり、奈良県13に対し福岡県1621と表わされています。

明らかに鉄の出土については北部九州が突出していること、福岡から東へ行くほど出土数が減って行き、畿内地域が極端に少ないことが示されています。

大塚先生は、【考古学で得られたモノはウソはつかない。しかしそれを解析する段階で人間がかかわらざるをえないというところに、考古学の難しさがある】(第六章p206)と仰います。

だとすれば、人間が関わらなければ、この図から弥生時代の先進文化地帯はあきらかに北部九州であることを示しています。

先生は、鉄器の出土数=邪馬台国の論理には納得がいかないことがいくつかある、とおっしゃいます。

その、納得がいかない例として、鉄は埋もれた地層の質によって腐食し残らないという調査報告があることを上げられます。そして、「いくつか」と仰りながら、他の納得がいかない例は述べられません。

しかし、先生は述べられませんが、4世紀後半以降になりますと、大和地方でも鉄製器具や鉄挺などの出土は多くなるのです。地層的条件が特に纏向遺跡あたりで鉄器が腐食せずに残るには不向きな土層ということなのでしょうか?

2001年に纏向遺跡に輪鐙が出土しています。大塚先生は桜井市教育委員会の報告 の新聞発表を記載されています。その発表によれば、木製輪鐙が出土した土葬は3世紀末から4世紀初めのものとされます。

大塚先生は、倭人伝には、当時の倭人国には「牛馬なし」とありますし、箸墓の築造年代や馬文化の日本への影響の時期を考えるにあたっては大きな謎を抱えこんだことになる】(p224)と困惑されています。何も困惑されることなく、出土したモノをそのまま理性的に判断すれば済むことではないでしょうか。

纏向遺跡は弥生期にはその地方の中心であっただろうし、馬具等の出土からみると箸墓は4世紀に築造された、とみなされるべきだと。

鉄器の出土に関して言えば、その馬具が出土したあたりの地層に金属イオンの痕跡の有無を検査すれば、纏向遺跡あたりの地質についての判断の手がかりを得ることができるのではないでしょうか、なぜ、そのような提言をされないのでしょうか?馬具が何故3世紀地層から出たのか、という不思議さも同時に解決できることでしょうし。

ともかく、考古学の大家が鉄の出土品について、「逃げ」の姿勢を見せるだけなのは情けない、としか言いようがありません。

(12)青銅器祭祀文化について

大塚先生は、考古学関係の辞典や解説書に名前を連ねていらっしゃるいわゆるその道の大家です。青銅器関係も、一見万遍なく取り上げていらっしゃるようですが、詳しくみますと、見方が偏っているように思われます。

銅鐸が本州中央部だけでなく初期の銅鐸が九州や関東にも出土することを取り上げて、いわゆる銅鐸文化が本州中央部だけの祭器ではなかった、というような説を唱えられます。青銅器を蔡具とする点では列島全体共通であるというように、矛と銅鐸という二つの世界という和辻哲郎氏の区分に異議を唱えられています。

しかし、天皇家に伝わる三種の神器には鏡や剣はあっても銅鐸はありません。「倭人伝」にも「古事記」にも銅鐸の記事はありません。 大塚先生は、国内の伝承についても偏見を持たれているように思われます。今回は青銅鏡自体に問題を絞ることにして、国内伝承と倭人伝の関係については次に回しましょう。

福岡県糸島市の平原遺跡出土鏡について、元前原市教育委員会の報告にある大型内行花文鏡が国産鏡であることの可能性を大塚先生は紹介しています。

しかしながら、その点を深めることなく、古鏡研究について富岡謙蔵ー梅原末治ー小林行雄氏の研究系譜について略述し、三角縁神獣鏡国産説について疑念があることを述べています。

平原の出土鏡について国産説を紹介し、鏡研究の系譜を述べられるのであれば、梅原末治氏が発表された、須玖岡本遺跡の年代設定に大きな影響がある、出土したとされるキホウ鏡についての見解についても一言あって良いのではと思います。

この梅原先生の鏡鑑によれば、須玖岡本遺跡は築造年度がぐっと下がり、弥生後期になるといわれれます。須玖岡本遺跡周辺の種々の工房の遺跡も存在し、「倭人伝」時代の国の中心地としての資格を備えている地域と言えましょう。

この鏡鑑の違いが「卑弥呼の墓の候補が北部九州に存在しない」とされる大塚先生の判断に大きな影響があるので、大先輩梅原先生の意見を封殺されているのではないかなあ、と疑われます。

そのために須玖岡本遺跡についての評価を、「出土古鏡はすべて中国産の前漢鏡」という春日市教育委員会の報告書の見解を紹介されているように思われます。 この問題については、以前小田富士雄先生の同じ問題について批評しています。下記URLをクリックしてみてください。

http://ameblo.jp/torashichi/entry-11528542108.html

この梅原氏の検討結果について、古田武彦氏は『よみがえる九州王朝 幻の筑紫舞』 第二章 邪馬一国から九州王朝へ III 理論考古学の立場から で次のように述べられています。

【梅原末治氏の論文「筑前須玖遺跡出土の虁鳳鏡〈きほうきょう〉について」(『古代学』8巻)は素晴らしい論文である。その要旨は、

①須玖岡本遺跡のD地点から前漢式鏡が30面前後出土し、一個は虁鳳鏡だ。

②この虁鳳鏡は最初の遺跡訪問者考古学者の八木奘三郎が百乳星雲鏡片とともに持ち帰ったもので二條公爵家の陳列間に展示された。その経緯からこの虁鳳鏡が須玖出土品であることは殆んど疑いを残さない。

③>これは現物の観察によっても、付着物などの観察からも、他の出土品と同じ甕棺に共存していたことを裏書きする。

④この虁鳳鏡は、内外に存在し、百面近い実見の比較からこの鏡の鋳造の実年代は2世紀後半以降である。

⑤従って須玖岡本遺跡の築造実年代は3世紀前半以降である。

⑥従来の須玖期の実年代をいまから凡そ二千年前とすることは、須玖と三雲の副葬鏡を前漢の鏡式とする我々の既往の諸論からであり、この論文はそれについての補正である。

⑦問題の虁鳳鏡は他からの混入であるという見地はとりえない。】

と紹介されています。

考古学会の大家といわれる大塚初重先生は、この須玖岡本遺跡出土鏡についての梅原見解を、自分の(まわりの?)見解とかけ離れているから、と一方的に無視してよいものでしょうか? それが科学的な考古学者として採るべき道なのでしょうか?

また、大塚先生は、鏡の問題では三角縁神獣鏡の中国製か国内製か、というところにかなりのページ数を割いて述べられています。

王仲殊氏と会ったときの話も紹介されます。 【王仲殊氏は私が「何が発見されれば邪馬台国論は決まりであるとお考えですか」と尋ねると、即座に「三角縁神獣鏡の鋳型がでればね」と私の顔を見てニヤリと笑った。「ではその」鋳型はどこから出ると思われますか」と東都「それは畿内です!!」とすぐ答えられた】

大塚先生は、この王氏の論理はおかしいと思われずに、肯定的に紹介されています。つまり、卑弥呼は纏向の女王であり、三角縁神獣鏡を作成して各地の首長に配布した、という仮説を己自身も心の底で信じていることを思わず吐露された、ということでしょうか。

大塚先生は、「モノから見て倭人伝の謎を解く」(p4)と言われますが、それ以前に、 この話しぶりからみても、モノの判断基準に邪馬台国畿内説が、先入観念として存在していることを露呈しています。

(13)倭人伝の世界と東国について

大塚初重先生の弥生時代の列島の状況についての認識について拝見してみました。 具体的に述べられているところを拾い上げて見す。(以下、大塚先生の発言の抜粋です)

① 2世紀後半から3世紀前半の東国各地日本海沿岸地域と、太平洋岸の広汎な地域内で、土器が激しく移動している。これは列島内の人々のかなり激しい集団的な移動を示す。(はじめに p10)

② 本書ではあくまで発掘された”モノ”を中心に据え、そこに東日本という新たな視点を加えて邪馬台国を再考したい。(はじめに p11)

③ 『後漢書』には狗奴国は「女王国より東、海を千余里度ると狗奴国に到る。皆倭種といえども女王に属さず」とあり、女王国の統治は狗奴国に及んでいない。(p45) (寅七注:『後漢書』には「拘奴国」であり、倭人伝では「狗奴国」であり、同じ国を指しているのか、まずそのあたりの説明が必要でしょう。)

④ 柳沢遺跡(長野県)で銅矛と銅鐸が一緒に出土している。紀元前2~1世紀の段階で銅鐸や銅戈を祭器として祀っていた近畿や北部九州と同じパターンの祭りが、長野県北部でも行われていたことになる。(p102)

⑤ 邪馬台国の女王卑弥呼の共立以前においても、近畿・九州の祭祀は、長野にまでおよんでいた可能性が高い。(p103)

⑥ 千葉県では、君津の大井戸八木遺跡で勾玉と小銅鐸が、木更津の中越遺跡から銅鐸、市原の ちはら台遺跡から小銅鐸が出土している。(p104)

⑦ 東国の銅鐸の存在は、それが邪馬台国問題と、どのようにかかわるのか、弥生青銅器文化の系譜をたどれるとしたら、2,3世紀の社会のありかたとして、邪馬台国世界の領域に入っていた可能性があると思われる。(p106)(寅七注:倭人伝には銅鐸の存在は記されていないが、大塚先生は意に介せず、邪馬台国の銅鐸文化の系譜を探ろうとされるのは無理筋ではないでしょうか?)

⑧ 静岡の高尾山前方後方墳(全長60m)は土器編年で230年という赤塚次郎氏の見方がただしければ、中央の文化は徐々に地方に影響を及ぼし、伝播するものだと理解してきたが間違いなのかもしれない。(p191)

⑨ 列島内の、とくに東国の2,3世紀の考古学的資料を見るかぎり、弥生時代後期は私たちが考えている以上に、人とモノの移動、経済活動が日本列島の広範囲に亘って活発であったと言える。(p235)

⑩ 邪馬台国論争は九州か畿内かと論点が絞られることが多い。近年の遺跡発掘の結果全国的に考古学上の新発見が集積している。私は、糸魚川静岡構造線から東の地帯の2,3世紀の社会の動きを無視しての邪馬台国論は事実にそぐわないと考えるようになった。(あとがきp243より)

先生は「倭人伝」以外にも『梁書』などの中国史書をいくつも参照されています。

しかし、『後漢書』にある拘奴国については、「狗奴国」として紹介されていますが、その他の漢書に現れる、日本列島に存在したと思われる国々、例えば「東鯷国」や「扶桑国」などについては全く無視されています。

また、日本の伝承にある、出雲の国譲りやその過程で、大国主命の子、建御名方神〈たけみなかたのかみ〉が反抗して諏訪地方に逃げた説話、や、神武東征説話にみられる九州からの大和への東方進出など、沢山の伝承が残っています。

これらについて全く無言なのはなぜなのでしょう。 日本列島の弥生期には「ヤマト王権」だけでなく列島の各地方に、それぞれの政治権力が存在していたことは明らかと思われます。 それを大塚先生は、邪馬台国が狗奴国以外の列島の政治権力をすべて掌握していた、という、いわば邪馬台国を拡散させて、その存在領域を検討すべき、と仰っているようです。

「邪馬台国問題」の焦点(問題点)をぼかし、うやむやのうちに、なんとなく大和中心で列島が治まっていた、というように持って行く、そのような役割を大塚先生が果たそうとされているように見えます。

「モノ」から東国を見るのであれば、東国・関東の弥生時代の文化は古墳時代にも引き継がれ、稲荷山の鉄剣銘という貴重な金石文資料を出土しています。

大塚先生の問題意識はなぜ邪馬台国の領域という視点に留まるのでしょうか。先生が仰るように、地方は地方の文化を生んでいるのです。関東にも政治権力が存在していた。その権力が畿内や北部九州の権力とどのようなかんけいであったか、と言う方向に向かうのがモノから判断した科学的な歴史判断と言えるのではないでしょうか。

この大塚先生の東国をもっと重視せよ、という提言は「土器の移動」についての先生の判断が大きく働いているように思われます。この件については項を改めて論じたいと思います。

(14)移動してきた土器の解釈について

「土器」というと考古学者の独壇場です。迂闊なことは言えません。 大塚先生の土器についての発言の内で問題と思われたのは、土器の流れの解釈です。なぜ各地から土器が集まったのか、大塚先生の解釈が納得いかないのです。

この大塚先生の『邪馬台国をとらえなおす』には、土器の移動は人々の移動を示す、という解釈が数カ所見られます。 纏向には各地からの弥生土器が出土する。したがって纏向に各地から人々が集まってきていた様子であり、政治の中心であった傍証の一つである、という論法です。

これについては、なぜ各地から土器が集まったのか、土器の使用目的や、当時の経済活動、交易の基本の財物が何であったか、という問題まで踏み込まなければ解明できないのではないかと思われます。

『魏志』東夷伝には辰韓で鉄が産出し倭人もそれを取っている、そこでは「鉄」が貨幣のように用いられた、とあります。倭人伝には、「国々に市あり有無を交易す」とあります。 物々交換の市場のようですが、ここでも鉄が貨幣として用いられていたのかどうか、までは書いてありません。古代中国の新朝の貨幣「貨泉」が国内でかなり出土するようですが、現実に「通貨」として国内で使われたのかどうかは不明のようです。大塚先生も、この通貨的な財物については無言です。

大塚先生の「土器の移動」についての発言を本の中から拾ってみます。

「庄内式土器の動きと邪馬台国」という項目で166頁から172頁にわたって述べられています。 それに、最初の「はじめに」のところで、東国の土器の移動について述べられています。 その中から気になった部分を抜粋して紹介します。

【畿内地方から北部九州への庄内式土器の移入が、いかなる理由によったのか即断はしがたいが、これらの庄内式土器の移動は、近畿地方から北部九州への人とモノの移動を示すものと思われる。】(p171)

【大きく土器群の流れとしてとらえると、近畿地方から北九州へという流れであって、反対に、北部九州や南九州の土器は河内や纏向遺跡などに流入してはいるが、その量はまったく問題にならないほど少ない。 こうした三世紀における土器の移動、搬入の事例から見ると、やはり近畿地方の地域的な優位性がみられる。(中略)

そうすると、弥生終末期に見られる畿内の庄内式-布留式土器の北九州への流入は、どのような社会現象ととらえるかが問題となる。 土器だけが歩いてくるわけはない。集団移住、交易、貿易、商業活動で入ってきたということもあるし、戦乱ていう背景があったためではないかとも思われる。

庄内式土器を抱えて戦乱を逃れてきたという見解もあるがどうであろう】(p171)

以上のような前提で、此の本の初めに述べられている、「東国と邪馬台国」についての次の先生の発言の意味が理解できるのです。

【すでに北部九州と畿内地方の土器が、山陰ー北陸地方や瀬戸内沿岸地方と行き来していたことはみとめられているが、それが東国にもおよんでいたとなると大きな意味をもつ。

二・三世紀段階に東国までもふくめた列島内の人々の、かなり激しい集団的な移動があったものと考えられるからである】(p10)

以上のように大塚先生は、土器の移動は人の移動を示すと言っています。その移動の原因について、集団移住(戦乱を逃れてを含む)、交易、商業活動を上げられます。

しかし、大塚先生の土器の移動の原因説には大きな欠点があると言わざるをえません。それは国家の存在と徴税の問題を見落とされていることです。 後年奈良時代には租庸調という制度に整備されたようですが、三世紀段階でも何らかの徴税があったに違いありません。租庸調の調という、衣や絹糸等と同様に「窯業製品」での納税が行われていたことはまず間違いないことでしょう。

甕棺の出土が多いことでも有名な吉野ケ里遺跡に近いところに小城市三日月町というところがあります。手元の『肥前窯業史』によりますと、この三日月町は古名を甕調〈みかづき〉村で甕の生産地であった、とあります。 大阪の柏原市の允恭天皇陵の近くに土師〈はじ〉の里という地名もあり、各地に同様な土器作りに関係する地名が残っていることと思います。そのようなところでは甕調村同様に窯業で生計をたて製品で納税をしていたと思われます。

つまり、「土器の移動」現象は、政治の中心地に「調」として納められたことにも由来する、と言えるのではないでしょうか。 そう考えますと、大塚先生が仰るルートに、畿内に周辺の地域の土器が集まってくるのは、畿内がその地方の政治の中心であり、纏向に北部九州の土器が少ないのは北部九州が畿内に政治的に「調」を納める関係でなかったことを示しているのではないでしょうか。

そして、大塚先生が仰るように、北部九州に畿内からの土器が多く出土する、というのは、北部九州に畿内から「調」として納められたから、ということを示している、という論理の帰結になるのです。 大塚先生が示す土器分布によれば、纏向を中心とした政治権力の存在と、北部九州を中心とする政治権力の存在が認められること。そして後者が政治的に優位の立場であった、ということを示している、ということになるのです。

「調」として納税するということは、租庸調の相互評価価値が存在していたことでしょう。庸の何人役が大型壺一個と同価値、などといういわば交換評価レートがあったことでしょう。 松本清張さんの『古代史私注』には「青銅製品を財物としてとらえる見方」が紹介されていましたが、租庸調的なシステムが3世紀段階の倭国であったとすれば、そのような考え方も成り立つかな、と思われました。

話は飛びますが、古田武彦さんと大塚先生とがご一緒に出された本がある、といっても信じてもらえないかもしれませんがあるのです。朝日新聞社が古代史に熱心だった頃、朝日ゼミナールという古代史についてのシンポジウム様な催しがあり、そのスピーカーとして、当時の古代史の論客、藤間生大・水野祐・金達寿・横山浩一・門脇禎二・梅原猛の諸先生方と一緒に登壇され、その内容が、『日本古代史の謎』としてまとめられ、1975年に朝日新聞社から出版されています。(現在、ミネルヴァ社から「古田武彦・古代史コレクション⑤ ここに古代王朝ありき」として復刻出版されています。)

そこで大塚さんは「古墳はいつどこから」というタイトルで話をされています。その中で「土器の移動」について触れておられます。都出比呂志氏の研究を紹介する、という形で次のように述べられています。

違う地域からの土器の移動が認められる、というのはどういう理由からなのか、集団間の通商によって、ある交易形態によって土器が運ばれたと理解するか、あるいは、民俗社会学の精華を引用して、一種の婚姻圏を考え、婚姻時に土器が移動したのではないか。有力首長の場合は広い通婚圏を持っていた、という「ユニーク」という表現を付けられて紹介されています。

それから40年、土器の移動についてのお考えにはあまり進歩は見られないようなのは残念です。

ついでに申せば、古田武彦氏は、このゼミで”「邪馬台国」はなかった=その後”というタイトルで話をされています。その最後の方には東鯷人は銅鐸人であった、という話もされています。

大塚先生としては、この『邪馬台国をとらえなおす』という本では、東鯷〈とうてい〉人と銅鐸の関係の話は極力避けたい話題ではなかったかなあ、と思うのはうがちすぎでしょうか。

(15)卑弥呼の都のありか、について

大塚初重先生の 卑弥呼の墓=箸墓説について大塚先生の関係発言の主なところを拾ってみます。 そのご発言について当方のコメントを入れていく、というスタイルにします。

① 箸墓の築造年代が卑弥呼の年代と同じ年代だとしても、なぜ古事記や日本書紀に卑弥呼も邪馬台国も書かれていない。卑弥呼の墓であるといいきれる根拠はない。(はじめに p9要約)

② 宮殿跡が見つかった奈良県桜井市の纏向遺跡は畿内説の有力な候補地である。しかし、これが考古学的にみて、邪馬台国の宮殿跡であると断言できるかどうか。その確証はまったくといっていいほどない。きわめて有力な遺跡ではあるとしても、纏向遺跡全体の5パーセントしか調査されていないとされるため、現時点ではまだ何も断言できない。これが考古学の立場から見た現実である。(p24~25)

(寅七注:かりに宮殿その他の古代の都のを確証できる遺物が出土したとして、それで卑弥呼の都といえるのか、その観点が大塚さんにはみえない)

③ 年代測定方法で年代測定が三世紀後半の遺跡となされても、遺物、遺構などを研究の対象とする発掘考古学の観点からみると、そう簡単に箸墓=卑弥呼の墓とは言えないと思う。(第一章p29要約)

④ 邪馬台国が近畿にあったと仮定すると、3世紀中葉に突如として築造された最初の巨大な前方後円墳の箸墓は、卑弥呼の墓の可能性が高くなる。(第二章 p72 要約)

(寅七注:これは⑧にあるようにホケノヤマ古墳の方が早いのであれば、「突如に」というのは矛盾ある表現です。)

⑤ 邪馬台国九州説の弱点は卑弥呼の墓の候補を上げえていないこと。平原王墓を上げた研究者がいたが、年代的に合わない。

(寅七注:須玖岡本遺跡を卑弥呼の墓とする説には一顧も与えていない)

⑥ 福岡県の一貴山古墳から8面の三角縁神獣鏡と2面の後漢鏡、その中の一面は金メッキされていた、が出土した。これは大変な鏡であったが、大和説の研究者の間では大和から発見されなくては意味がないという思いが強かったのも事実である。(第四章 p125より抜粋)

(寅七注:この大和説の研究者の態度について、批判的というより同情的なコメントのような感じがする)

⑦ 三角縁神獣鏡が卑弥呼に下賜された鏡かどうか、それとも国産か、鋳型が出ていないので国内で製造された、という証明も出来ない。(p150要約)

(寅七注:平成15年に須玖遺跡から青銅多鈕鏡の鋳型が出土している。大塚先生の見解を聞きたいもの)

⑧ ホケノ山古墳は築造年代は三世紀前半と考えている。(p157)(寅七注:ホケノ山古墳は全長約80mの前方後円墳)し、伝播するものだと理解してきたが間違いなのかもしれない。(p191)

⑨ 纏向遺跡の年代は考古学者の年代が一致していない。研究者によって実年代がまちまちなのであるから、卑弥呼の居館だと簡単に結論づけられない。考古学で得られるモノはウソはつかない。しかし、それを解析する段階で人間が係わらざるをえないというところに、考古学の難しさがある。(p205~206要約)

⑩ 桜井市の勝山古墳、全長110mの前方後円墳も築造年代は年代年輪法での測定結果からみて三世紀前半と思う。また、1km離れた所の石塚古墳も出土した板材の伐採年は177+20とされた。そして布留0式土器が出土している。つまり布留0式の編年も三世紀初頭までさかのぼることになる。

(寅七注:しかし、近隣に多くの古墳が存在したことになれば、「卑弥呼以て死す 大いに冢を作る」という陳寿の表現も変わってくるのではないか。前方後円墳という中国では見かけない墳丘墓が林立?することになるのだから)

⑪ 「倭人伝」は重要な情報を記している。「径百余歩」と。百歩は魏尺だと約145m、古韓尺だと157mである。魏尺とか古韓尺との問題より、現在の最大の問題点は、箸墓の築造年代と卑弥呼の死の年代とぴったりあっているかどうか、と言うことである。(p217~218要約)

(寅七注:これについては前にも述べたが、築造年代が合えば卑弥呼の墓という雑な考えで果たしてよいのだろうか。年代が合っても、それは纏向の大王(女王)の墓、ということだけではないか。)

⑫ 箸墓の周壕跡から輪鐙〈わあぶみ〉が出土している。これは箸墓築造後30年ほどの堆積土層から布留1式の土器とともに出土している。百年も古い時期に馬がいたのか、それとも布留1式土器はもっと新しいのか。そうであれば、箸墓=卑弥呼墓説は霧散する。これは東アジアの馬文化の伝播の問題を含む大きな謎である。(p222~224 要約)

(寅七注:このことだけでも箸墓=卑弥呼の墓説はアウト)

⑬ 歴史民俗博物館が出した240~260年説が正しいといえるためには、被葬者ヤマトトトヒモモソヒメノミコトが女王卑弥呼であるという様々な角度からの論証もまた必要なのである。(p228要約)

(寅七注:この大塚先生の意見の前提は、科学者としての意見とはとても思えない。箸墓=卑弥呼の墓という前提での意見であることにご本人は気付いていらっしゃらないのかなあ!!! )

⑭ 例えば金印が箸墓から出たとしてもそれが決め手にはならない。金印が卑弥呼から台与に伝世した可能性もある。この時代に突如としてあらわれた200mを超す領域を持つ箸墓は女王卑弥呼の墓である可能性は現段階では高いと思うが断定できる状況にはない。

⑮ 最近の考古学関係の資料を見ていけば、よほど色眼鏡をかけなければ、邪馬台国は北部九州にあったとは言えない。また纏向遺跡が邪馬台国の所在地だとは断定できない。しかし、かなり重要な遺跡であることことだけは間違いない。とにかく継続的に纏向のあの四棟の建物群の周辺を掘り続けなさいと私は言いたい。(p232~233)

(寅七注:纏向遺跡が卑弥呼の時代と合っていたとしても、卑弥呼が纏向に居た、ということの証拠には全くならない、ということがお分かりになっていらっしゃらないのかなあ)

⑯ 箸墓が女王卑弥呼の墓である可能性は現段階では高いと思う。しかし、被葬者が女性であることが確認されねば、簡単に「卑弥呼の墓」とは言えない。(p234)

(寅七注:もし箸墓の被葬者が女性であることが分かったとすると、被葬者はヤマトトヒモモソ姫という伝承が正しかった、ということになるのでは? ももそ姫=卑弥呼という証明は別になされる必要がありましょうが。)

⑰(結びは次のように締めくくられます)p235

【大和川の経済的・政治的な機能、日本海沿岸地域と近畿圏を結ぶ琵琶湖の利便性、また先進的な手工業技術の受容と拡散などに優位性を発揮した丹後地方の経済性など、王権存立の客観的な歴史的条件を考えれば、畿内地方こそ邪馬台国存在の想定地域であり、大和王権への発展が歴史的に評価できる地域であると思うのである。

しかもその流れは、倭国だけのものでもない。朝鮮半島をふくめた東アジア全体の流れとしてとらえれば、邪馬台国連合の範囲は北部九州だけで完結する問題ではないのではないかという結論に行き着く。

考古学的発見は「明確な事実を我々に突きつける一方、実年代比定の難しさによって、新たな謎を投げかけても来るのである】(p235)

以上、大塚先生の発言を見てきました。

発言⑧【考古学で得られたモノはウソはつかない。しかしそれを解析する段階で人間がかかわらざるをえないというところに、考古学の難しさがある】は、なんだか自己弁護のように思われます。 ご自分が仰っている、上記の発言⑫をみれば、先入観に囚われない考古学者であれば、この一件だけで、「箸墓は卑弥呼の墓に非ず」と断定できるのではないでしょうか。

●おわりに

考古学大家の大塚先生の、倭人伝を考古学からその謎を解く、という本を対象にするのですから、かなり手古摺るかと思いました。

まず、大塚先生がおっしゃる「倭人伝に記述されている事柄を疑ってかかる」、ということは理解できますが、日本の歴史書にない、そのようなことは自分には信じられない、という先入観というか潜在意識というか、”モノ”から見る、という姿勢は上っ面だけのものであることが分かってからは、批評するのは随分楽になりました。

大塚先生は、この本の「はじめに」で次のように言われています。

【考古学で邪馬台国を解く、ということは、発掘によって出てきた「モノ」で「魏志倭人伝」の謎を解くことである。日本の2世紀後半から約百年前後の地層から邪馬台国の真実を掘り起こすことである。】(p4)また、

【本書では、あくまで発掘された”モノ”を中心に据え、そこに東日本という新たな視点を加えて邪馬台国を再考してみたい。】(p10)とも言われています。

そして「あとがき」で次のように言われます。

【三世紀の日本列島、つまり倭国に邪馬台国が実在していたとすれば、考古学上の諸見にしたがうと、それは近畿地方にあると考えるのが、もっとも蓋然性の高い結論になるというのが、本書の主張であった。】(p242)

これまで大塚先生の本の記述に従って、そのなかでいろいろと疑問があることがらについて質問の形で意見も述べてきました。それらの一つ一つを取り上げるなかで、先生のおっしゃっていることとは裏腹の史資料解析にいそしむ大塚先生の姿でした。

常識的に理性的に科学的に大塚先生の論述の判断のあやまりを数多く指摘してきました。この大塚先生の本を読みとおして感じるのは、考古学者大塚初重氏には学問に対する真摯さが欠如しているのではないか、ということでした。

「発掘されたモノ」によって邪馬台国をとらえなおす、いうようなことを仰いますが、「モノの見方」に偏向が見られるのです。例えば、倭人伝の記事の中には、中国から絹製品を貰ったり、倭国産の絹製品を卑弥呼が贈ったりしたことが書かれています。

しかし日本列島で弥生期の絹関係の出土品について、考古学者である筈の大塚先生は全く興味を示されないのです。倭人伝の記事を逐条的に読み下し文と解説を付けられますが、絹関係のところでは、単に読み下し文を付けているだけです。なぜなのでしょうか? 国内の弥生期の絹関係の出土についても、北部九州に出土していて畿内では殆ど出土が無いせいなのでしょう、全く触れられないのです。ですから、寅七から、真摯さに欠ける、と断じられるのです。

このこと一つをとっても、大塚先生に「邪馬台国」を論じる考古学者としての資質が問われてもしかるべきでしょう。すでに36年前、1979年に古田武彦氏が著した『ここに古代王朝ありき』‐邪馬一国の考古学‐(朝日新聞社刊)に比して、この『邪馬台国をとらえなおす』は、貧弱きわまれる考古学者の邪馬台国論と断じざるを得ません。

この批評文をまとめている途中で古田武彦先生の訃報(10月14日没 享年89歳)が入りました。この槍玉55の批評文を先生の御魂に献じます。

この項終わり

トップページに戻る

著作者リストに戻る