槍玉その50 「列島創世記』他 松木武彦 批評文責 棟上寅七 2013年10月23日

『列島創世記』小学館(2007年)及び、學士會会報 第902号「邪馬台国論争に決着がつくか」号(2013年9月) に見る「古代史史観」批判 文責 棟上寅七

(2013.10.26 巻末部に「認知考古学」についての追記を入れました)

●はじめに

「邪馬台国論争に決着がつくか」という論文が、この9月に『學士會会報』に掲載されました。學士會というのは、旧帝大の卒業生が任意で入会する団体です。市販されている雑誌ではないので改めて取り上げることもないかなあ、と思ったのですが、古田先生と9月にお会いした折、話題がこの学士会報の話となりました。

「いや、あれは普通の同窓会と違うのだから、遠慮せず槍玉にあげたらどうですか」的なことを仰られました。他にこの松木さんの著書も調べてみれば、おそらく同じような「古代史史観」を出されているだろう、と調べてみました。

松木氏は筆の立つ方の様で、Amazon書店で調べただけでも沢山の書が出ています。共著も含めると、20冊ほどが出ていました。おまけに、それらの本が結構な値がついています。その内の一冊『列島創世記』が、そのうちでは安かったので、松木武彦氏の「古代史史観」を知るために読んでみました。

ということで、今回の槍玉に上がってもらうのは、『列島創世記』と『學士會会報』902号「邪馬台国論争に決着がつくか」に見られる、松木氏の「古代史史観」を取り上げることにしました。

●著者略歴

『列島創世記』の表紙カバーに書かれているところを、右にコピーを添付して紹介します。

そこに見られます様に、「科学としての歴史の再構築をめざしている」ということを言っていらっしゃいますが、果たして再構築できていますかどうか、というところを見て行きたいものと思っています。

松木氏の著作は、「古代の遺物に見られる武器から見た戦争と古代社会」、をテーマに据えているのが多いようです。それだけでは、もうひとつ人物像が浮かび上がらない、という方のために、Wikipedeiaでの説明を付け加えておきます。そこには、

【愛媛県生まれ。1984年大阪大学文学部国史学科卆、1990年同大学院研究科博士課程中退、岡山大学埋蔵文化財調査研究センター助手、1995年文学部助教授、2005年「日本列島先史時代の武器と戦い】で大阪大学文学博士。2007年准教授、2010年社会科学文化研究科教授。2004年に、岡山市文化奨励賞、2008年『列島創世記』でサントリー学芸賞をそれぞれ受賞。

・『人はなぜ戦うのか 考古学からみた戦争』講談社選書メチエ、2001.5

・『戦争と平和の考古学』富山県民生生涯学習カレッジ、2002,2

・『日本列島の戦争と初期国家形成』東京大学出版会、2007,1

・『日本の歴史〈1〉列島創世記』小学館、2007,11

・『進化考古学の大冒険』新潮選書、2009.12

・『古墳とはなにか認知考古学からみる古代』角川選書、2011.7

他に共著・共編多数 】

とありました。一流の国立大学を出て、大学教官となり、著書も多数出せる状況にある考古学者、という方のようです。

●『列島創世記』にみえる松木武彦氏の邪馬台国論

上のリストにありますように、『列島創世記』は2007年の出版で、今回の学士会の文章より6年前に書かれています。

この『列島創世記』は小学館の日本の歴史シリーズの第一回配本のもので、旧石器時代・縄文・弥生・古墳時代を松木氏が担当されたものです。

内容は目次を参考までに記しますと、第一章 森と草原の狩人(旧石器時代)・第二章 海と森の一万年(縄文時代前半)・第三章 西へ東へ(縄文時代後半)・第四章 崇める人、戦う人(弥生時代前半)・第五章 海を越えた交流(弥生時代後半)・第六章 石と土の造形(古墳時代)という順で考古学的遺物より歴史を記述されて行きます。

その合間に「コラム」がはさまれています。「物の年代はどうしてわかるか?」・「邪馬台国の考古学」・「未盗掘古墳の発見」の三つです。これらのコラムの文章が松木氏の古代史に対する考えをよく顕わしているのではないかと思われます。

とくに二番目のコラム「邪馬台国の考古学」部分を6年後に同じテーマで学士会会報に掲載した、ということになります。

というわけでまず、『列島創世記』の古代史史観をみて、その後に『學士會会報』「邪馬台国論争に決着がつくか」における松木武彦氏の古代史史観を検討したいと思います。

先に紹介しましたが、「科学としての歴史の再構築をめざしている」というようなことを松木氏は仰います。そのまま聞いても良いのだろうか、と眉に唾を付けざるを得ないのです。

なぜなら、考古学者の皆さんは、「物から歴史を見る」というようなことを異口同音に仰います。しかしながら、具体的に見てみると、自分の歴史観に合わせて考古学的遺物を判断されていると思われるケースが多いのです。

吉野ヶ里の発掘を担当された高島忠平氏も、「大学を出て、奈良の研究所に入ったら、君は九州出身だ。丁度邪馬台国九州説を主張する者がいないので、君がやってくれ」と言われた、と公言されています。言外に私は九州論者ではありません、と言わんばかりです。「物」から判断すべきなのに、組織の都合で判断基準を決められてしまうのが考古学をとりまく環境であるようです。

考古学者として名をなした森浩一氏は、倭人伝の解釈にも積極的に発言されています。邪馬台国近畿説は遺物からみて成り立たない、としながらも、「奴=ナ」読みの呪縛にとらわれて、「山門(ヤマト)」の地名から筑後八女説に至るのですが、そこには考古学的遺物は希薄な地域なのです。近畿説を否定したのと同じ理由で否定されるべき地域なのです。

考古学の根城でもある国立民俗歴史博物館の館長さんだった佐原真氏も、『歴博ブックレット① 魏志倭人伝の考古学』で次の様に言われます。「邪馬台国の在処については、そう積極的ではないけれども、強いて言うならば畿内説に傾いている」と言われます。(同書p2)

しかし考古学的遺物の検討結果からなのかというとそうでもなく、絹が畿内に出ないのは北部九州と違い甕棺でない為に遺物が残らない故、とされます。それなのに木のお面が残っていることの意義を評価されています。木は残り人骨や絹は腐朽することについて科学的根拠を述べられるべきでしょう。弥生の人骨の出土も甕棺と同様に、北部九州では人骨などが貝塚から多数出土しています。畿内でも貝塚からの出土例との比較をされたらどうですか。

少なくとも、倭人伝に「銅鐸」が書かれていないことについての釈明を避けていて、「強いて言えば近畿論に傾いている」という「科学的根拠」の説明は佐原真氏には全く見れないのです。故人を誹謗するつもりはありませんが、無意識のうちに「近畿論から物を見る」視点が故佐原真氏の中に存在していた、ということを示しているでしょう。

現在の教育制度での中で、また世の中も「近畿天皇一元論」「ヤマト政権自生論」の中で、無意識に考古学的遺物を前にして虚心担懐に純科学的態度をとることは難しい事でしょう。

これは、多元史観に立つ方々でも無意識の判断が生じているのではないかと思います。

例えば古代の「倭」の「訓み」は論理的には「チクシ」であった可能性が高い、ということを理解しようとしても、「倭」という訓みは「ヤマト」であった可能性があるのでは、という気持から抜けることができない、というのと同じかも知れません。

「因襲」は抜きがたいものがあることは否めませんが、「科学的」に判断する態度は、特に考古学においては、文献的史料には乏しいのですから、他の分野に比べてもより求められる態度だと思います。

近つ飛鳥歴史博物館館長だった白石太一郎氏は、「邪馬台国は近畿だ。つまり倭人伝の「南」の記述は「東」と読み変えなければならない。ということになれば、倭人伝に「邪馬台国の南にあって、卑弥呼と戦った狗奴国は、近畿の東の尾張ということになる」、という独特の史観を述べられます。なぜ、「遺物」から素直に古代の姿を復元できないのでしょうか。近畿は銅鐸の国だったし、尾張も同類ではなかったのではないですか?その辺の説明を無意識に避ける、というところに考古学の大先生たちの「無意識の中の史観」が見えるといっても過言ではないでしょう。

九州の考古学者小田富士雄氏は、近々西日本文化賞を受賞される、と地方紙が報じていました。小田氏は、「倭人伝に奴国は戸数二万と書いている。奴国は博多であるから、戸数七万の邪馬台国は九州には求められない、と『古代九州と東アジア』で述べています。「奴」を安易に「那の津」の「ナ」と読んだ江戸時代の学者に盲従する姿には、氏の「科学者」の姿の片鱗も見えません。

しかし、松木武彦氏は、これまで取り上げた考古学者に比べると、一世代若い方ですから、上記のような心配は不用なのかも知れません。

(A) 日本の歴史1 旧石器・縄文・弥生・古墳時代 『列島創世紀』 小学館 2007年11月刊 全集日本の歴史全16巻

●松木氏の年代観

まず、『列島創世記』の松木氏の古代史史観を紹介します。この本の中で、まず気になるのは松木氏の考古学と絶対年代についての考えです。

松木武彦氏は『列島創世記』の表紙裏カバーに、「ヒトの心の現象の科学的な分析・説明による、科学としての歴史の再構築をめざしている」と書いています。

ところで、本文の中に、絶対年代と考古学との関係について、次の様な文章があります。

【絶対年代には、年号を記した品物(記年資料)を手掛かりに、その周辺の物の年代をきめて行く考古学的な手法と、物やそれを含む地層を科学的に測定して年代を導き出す理化学的な手法とがある。物の有機質に含まれる放射性炭素年代測定法、年輪幅の広狭のパターンから木材の伐採年を知る年輪年代法などが、日本ではよく用いられている。

国立歴史民族博物館の研究グループが2002年以降に公表しつづけている放射性炭素年代測定法のデータは、微量の炭素で迅速に測定できるAMSという新しい新手法を取り入れたものだが、弥生時代の開始が従来の測定値より約500年もさかのぼるなど、予測よりもずっと古い年代を出すので、考古学界に衝撃を与えている。記年資料からリレー式につなぐ考古学的手法によってきた研究者と、歴博のグループやそれを支持する研究者との間で激しい論争が展開されていて、決着はやや先になりそうだ。この本では、歴博側のデータを私なりに調整した年代を用いることにした。

年代を巡る論争は、考古学の方法論を鍛えるよい機会だと思う。私は、どちらの側が感情的なこだわりをもたずに冷静な言葉で議論しているか(つまり、科学的な判断ができているか)、という点に注意しながら帰趨を見守っている】(58~59頁)

このような考えによって「科学的な歴史の再構築」が出来るのでしょうか?炭素法、年輪法などを、まず科学的に評価する、ということがまず大事なのではないのかな、と思います。

自分の「炭素法」・」年輪法』についての判断基準の説明は逃げて、「私なりに調整して」判断する、というのを、「恣意的」と云うのではないでしょうか。

●松木氏の倭人伝解釈(その1)

次が、松木武彦氏の『列島創世記』での「魏志倭人伝」に関する発言です。その概略を『邪馬台国の考古学』というコラムで次のように述べています。

「はじめに」でも述べたが、本書では、文字記録(文献史料)によらずに、物質資料(考古資料)によってヒトや人工物・社会の変化を復元する方法をとっている。だが、この方法では、「邪馬台国〈やまたいこく〉」「卑弥呼〈ひみこ〉」「倭〈わ〉の五王〈ごおう〉」といった、文字記録に出てくる重要な事項や人物は考察のなかに取り入れられない。そこで、このコラムを利用して、とくに関心の高い邪馬台国と卑弥呼の問題に、現在の考古学でどこまで、どのようなアプローチがなされているのかを説明しよう。

邪馬台国と卑弥呼は、三世紀の中国の歴史書『三国志〈さんごくし〉』の「魏志〈ぎし〉・東夷伝〈とういでん〉・倭人〈わじん〉条(通称・魏志倭人伝〈ぎしわじんでん〉)に出てくる国と女王の名前だ。三世紀の前半、日本列島にあった国々の多くが女王卑弥呼に属し、そのひとつの邪馬台国に女王の都が置かれていたと記されている。邪馬台国に至る道筋には対馬〈つしま〉・一支〈いき〉・末盧〈まつら〉・伊都〈いと〉・奴〈な〉・不弥〈ふみ〉・投馬〈とうま〉の各国があり、それぞれの距離(旅程)と方角とが記述されているが、記述をそのまま受け入れると邪馬台国の位置は九州の南方海上になってしまう。距離か方角のいずれかを誤りと仮定して邪馬台国の位置が論じられ、「九州説」「近畿説」をはじめとするさまざまな説が出てきているが、それらは完全に文献史学の仕事で、考古学とは本来別の作業だ。

「魏志倭人伝」の記事が事実だとすれば、邪馬台国や卑弥呼が存在した物的な痕跡〈こんせき〉が、列島のどこかに残されているはずで、それを特定するのは、考古学の仕事になる。邪馬台国の位置は、卑弥呼の居館・墓といった不動産的証拠から探ぐらなければならない。ただし、発掘された居館を卑弥呼のものと同定するのは至難だし、卑弥呼の墓が都の邪馬台国につくられたという確証もない。また、卑弥呼が中国の王朝から授かったと記されている「親魏倭王〈しんぎわおう〉」の金印や鏡のような動産的資料は動かすことが可能だから、邪馬台国の位置の特定作業には使えない。

このように、考古学から邪馬台国の位置を探究する考古学の歩みを止めるわけにはいかない。近年の調査の進展や年代決定作業の精密化によって、邪馬台国と卑弥呼が存在していたとされる三世紀前半の集落や人口の分布、物流や墳墓の実態などが、ずいぶんと明らかになってきた。詳しくは本書第五章で述べているが、前方後円〈ぜんぽこうえん〉形・前方後方〈ぜんぽうこうほう〉形の墳丘墓〈ふんきゅうぼ〉が現れ、奈良盆地の纏向〈まきむく〉を中核拠点とした広域のムラどうしのネットワークが生み出された段階が、ちょうど三世紀前半にあたる。

また、卑弥呼が亡くなり、「径百歩」(約150メートル)の墓が築かれたとされる紀元後250年前後は、最初の倭王の墓と考えた奈良県桜井市の箸墓〈はしはか〉を筆頭に、各地で大型前方後円墳の造営が始まる時期である。さらに、やはり第五章で触れているが、邪馬台国を語る際によく出てくる北部九州勢力の近畿への大規模な東進説や、北部九州対近畿・瀬戸内の対立説は、考古資料からはその跡をうかがうことは困難である。

決定的な証拠は出てこないだろうが、このような具体的なデータを積み重ね、より矛盾の少ない解釈を導くことによって、邪馬台国の位置をある程度絞り込める日はくるだろう。

●問題点は

この簡単な邪馬台国論の問題点を挙げると次の諸点です。

①各種版本には「邪馬壹国」と記しているのに、『後漢書』にある「邪馬臺国」を採用し「邪馬台国」と記していること。

②倭人伝の行路記事解釈を一方的に決めつけている。

③倭人伝の距離・方位のいずれかが誤りなどと文献史学では論じられているが、考古学とは本来別の作業だ。

④「奴」を根拠なく「ナ」と読んでいること。

⑤前方後円墳と卑弥呼の墓と安易に結びつけていること。

⑥径百歩を150㍍としていること。

⑦箸墓=最初の倭王の王墓説の当否。

⑧東西日本の銅鐸と矛の文化の違いを否定するのか。

などの諸点が挙げられます。

これらの諸点についての検討は、次の「學士會会報」の倭人伝についての記事と重複しますから、まとめて述べることにします。

(B)『學士會会報』の「邪馬台国論争は決着がつくか」

今回、松木武彦氏を取り上げるきっかけになった、『學士會会報』の「邪馬台国論争は決着がつくか」の記事は、前出の『列島創世記』の6年後に書かれました。

そこでは、これらの疑問の諸点がどのように変わったのか、変わっていないのか見てみて、綜合的に検討したいと思います。

●學士會とは

「學士會」という古めかしい会の名前ですが、現在は「一般社団法人学士会」というのが正式名称です。Wikipedeiaで検索しますと次のように書かれていました。

【一般社団法人学士会(がくしかい)は、旧帝国大学系大学である北海道・東北・東京・名古屋・京都・大阪・九州の各大学(前身を含む)、京城帝国大学及び台北帝国大学の学部卒業者、大学院修了者、前記大学の現役の学長、教授、准教授(助教授)またそれらの職にあったものによる、大学の枠を超えた一種の同窓会組織。元文部科学省所管。

創立は1886年(明治19年)4月18日。帝国大学を卒業した学士たちが小石川植物園で開いた「加藤弘之先生 謝恩会」の席上、このような卒業生の親睦会を継続したいという気運をきっかけとして、同年7月に創設された。初代理事長は、阪谷芳郎(貴族院議員)。著名な歴代理事長には、東大総長だった南原繁、日本学士院長も兼任した有澤廣巳などがいる。

会員数約8万人。現理事長は松尾浩也・元東京大学教授。

本部は千代田区神田錦町の学士会館本館にある。館内には会議室、飲食店、美容院などの設備がある。現在ある敷地は都心の一等地に立地するが、戦前建築のため施設が老朽化し、トレーニング・ジム等の青年・壮年層向けの施設が存在しないため利用する年齢層は限られている。いずれも会員の同窓会、結婚式、講演会の開催などに利用されている。会員向けの行事も、学者・著名人の食事付き講演会(夕食会・午餐会)や、落語会など高齢者向きのレパートリーになっている。

ただし、旧帝国大学出身者の多くは卒業後、出身校の同窓会組織に入会し年会費を支払っており、必ずしも本会と重複して入会するわけではない。特に地方在住者は、上京時以外に会館を利用する機会はなく会費(年4,000円で月6回「学士会会報」を発送)を支払う利点はあまりない】と、このように説明しています。

地方在住者にとって年に6回の会報とU7という同窓会短信的なものを受け取るだけですが、会報に掲載される論文(多くは午餐会などでの講話)にはたまには質の良い話が聞ける、ということで会員にとどまっている寅七みたいな会員も多い事でしょう。

優れた論文の一つが、七年半前にこの会報に掲載された、古田武彦先生の「九州王朝史料批判」という論文です。丁度このホームページを立ち上げようかどうしようかと、寅七自身も内心迷っていた時でした。先生のこの論文に励まされる思いで『新しい歴史教科書(古代史)研究会』を立ち上げました。この経緯についてはこのHPのプロローグの「天からの助け舟」に書いています。http://www.torashichi.sakura.ne.jp/

その記憶があり、この会誌に対しては好意的に見ていました。

松木教授の論文をそのまま掲載することは著作権の問題などでどうかな、と思い、内容をかいつまんで「抄」として先ず紹介したいと思います。尚、元々の松木氏の論文は約4000字でしたが、骨子部分約1700字に「抄」としてまとめました。

●松木氏の邪馬台国論(その2)

松木武彦 「邪馬台国所在論争は決着がつくか 抄」 文責 棟上寅七

邪馬台国問題は江戸時代より世間の耳目をひきつけている歴史問題だ。魏志倭人伝に沢山の倭人の国の名が書かれている。邪馬台国の所在を知るには東西南北に長く広大な日本列島のどの部分を中国人が「倭」と認識していたかを明らかにしなければならない。

対馬国は今もその名があるが、一支国、末盧国、伊都国、奴国もそれぞれ、壱岐、松浦地方、糸島地方、福岡市周辺であることがほぼ確実である。

倭人伝で「倭」と認識された範囲は、所在と地理について、「倭人は帯方の東南大海之中にあり」「その道里を計るに、当に会稽東冶の東にあるべし」とある。

帯方はソウル、会稽~東冶は浙江省~福建省であり、朝鮮半島の東南から南方に伸びた島嶼と認識されていた。15世紀に朝鮮で作成された「混一疆理歴代国都之図」に日本列島が、この認識通りの位置関係で表現されているので、大陸人がそう信じていた蓋然性が高い。

邪馬台国の所在は、九州北部に位置することが確実な諸国から、「南」へ、「「水行」「陸行」を重ねた遠方にあった、と倭人伝に記されている。この「南」も中国人の認識に即した方角の認識とすると、実際には東であった可能性が浮上する。

邪馬台国の所在は、九州北部に位置することが確実な諸国から、「南」へ、「「水行」「陸行」を重ねた遠方にあった、と倭人伝に記されている。この「南」も中国人の認識に即した方角の認識とすると、実際には東であった可能性が浮上する。

末盧国から伊都国への方向は、東南と記されているけれど、実際には東北である。伊都国から福岡市付近の奴国へも東南と記されているのに反して、実際は東北に近い。倭人伝の旅程記載は事実として末盧国以降、時計回りに実際より約九十度変針した方角を記している。この変針が以後の記事にも適用されているとすると、九州北部から東に遠く離れた近畿説にすこぶる有利に働く。

近畿地方まで「倭」の範囲であったのだろうか。紀元一世紀の『漢書』地理志段階では、九州北部とそれより東部の地域との間に、文化や習俗の大きな落差がみられた。しかし、それから200年以上を経た倭人伝の3世紀には、中四国や近畿など、東の地方も金属器は完全に普及し、土器も複雑な文様を廃して洗練され、埋葬の習俗も九州から関東まで共有されているようになっている。

東方の社会でも階層が発展し、上位層は前方後円墳という墳丘墓に葬られるという墓制も九州から関東まで普及した。このことは各地の支配層が墓制を共有することで連体制をみせるという政治的まとまりが、広域化した倭の社会に形成されつつあった状況を示し、当時の話が邪馬台国を盟主とする連合国家とする倭人伝の記述と合う。

そして邪馬台国が近畿にあったとするなら、奈良の纏向遺跡群がその最有力の候補となることは間違いない。

国々の遺跡の中でも3世紀の段階で広がりと内容で傑出するのは纏向遺跡群であり、当時の日本列島に比肩するもののない経済的・政治的な中心性を保っていたと考えられる。

邪馬台国の所在問題に戻るなら、規模、出土遺物および墳墓の点で、奴国の比恵・那珂遺跡群や、伊都国の三雲遺跡郡を凌ぐような遺跡、すなわち、倭の都である邪馬台国に比定出来そうな大集落やその群が九州内でなかなか発見されないことは、九州説にとって不利としかいいようがない。吉野ヶ里も3世紀にはすでに衰え、大きな集落ではなくなっている。

近年の考古学の知見は、いま述べてきたように、邪馬台国近畿説の確定に向けて一手一手と駒を詰めているかの感がある。ただ、将棋と違って完全に詰めきることは決してできまい。なぜなら、邪馬台国は、根本的には文字資料に基づく文献史学の問題であり、物言わぬ土中の非文字資料を扱う考古学では、最終的には決着できないからである。

纏向遺跡群の傍らに三世紀中頃に築造された巨大前方後円墳の箸墓を女王卑弥呼の奥津城とみる考古学者も多いが、墓誌銘をもたぬ日本列島の古墳で被葬者の個人名が完全に判明することはない。邪馬台国論争は、勝負がつきそうに見えて永久に詰まるところのない将棋の攻めと守りを繰り返すように、いつまでも続いていくのであろう。

(岡山大学大学院社会文化科学研究科教授・阪大・文博・文・昭59)

今回の松木教授の論文を読んでのまずの感想は、皮相的な邪馬台国論だなあ、ということでした。 具体的な事象について、仮想・仮定に基づきながら、それをあたかも事実としてとらえ、その上に構築されているのです。

松木教授の文章に従って拾い上げますと

①「奴国=福岡」の問題、

②中国人の地理認識の問題、

③倭人伝の方角認識の問題、

④一世紀から三世紀の間に近畿が急速に文化的に発展し金属器は完全に普及したとする認識、

⑤前方後円墳が三世紀から始まったとする問題、などが上げられます。

また、松木教授が上げられない問題が次のように沢山あります。

①『魏志』には邪馬壹国とあるのになぜ邪馬台国と記すのかという問題、

②古代の遺物の年代測定に放射性炭素法や年輪年代法の導入に消極的で、土器編年に固執するのかという問題、

③倭人伝に記載のある絹関係の出土状況についての問題、

④倭人伝に記載されている青銅器は矛と刀であり、近畿に出土の多い銅鐸はないという問題、

⑤倭人伝には卑弥呼の墓について、「径百余歩」とあり円形の墓であることについて何んら検討した形跡のないこと、

⑥倭人伝には「大いに冢(塚)を作る」とあり、「墳」を作ると記していないこと、

⑦倭人伝に記載されている「里」「歩」の単位長さはどのようなものか、という問題、

⑧倭人国の気候や生活習慣が書かれているが、近畿地方には適合するかという問題、などがたちどころに挙げられます。

『列島創世記』を書かれた6年前と、まったく進歩のあとが見えない「邪馬台国論」です。

以上に挙げた事柄は、学会の外では熱心に討論されていますが、学会内では完全に黙殺されています。これらについて意見を述べたら一冊の本でも書ききれないくらいです。

しかし、「社会文化科学」、といやしくも「科学」を名乗る分野に籍があるのであれば、「学会」という枠にとらわれることなく外に開かれていて然るべきでしょう。学会外の人物、アインシュタインの画期的な理論を認めたドイツの物理学会の例を引くまでもなく、自然科学の分野では、いずこも外部に窓を開いています。

「学会内での論文の査読を経ていない論文は論文と言えない」、というような論がまかり通る古代史学会であることを踏まえたうえで、「認知歴史学」なるものを展開されることをお勧めしたいものです。

抽象論のみでは問題点のありかを、はっきりできないでしょうから、具体例として、最初の問題「奴国=福岡」について取り上げてみます。

「奴国=なこく」と読み、博多に当てている。そのような読みが中国の上古音に果たしてあったのか。

「奴」に「な」読みを与えたのは本居宣長と言われます。彼の儺県、那の津を倭人伝の「奴国」に当てた事に始まると言われます。以後、その説を日本の学者が踏襲し、ついには漢和大字典(学研社)にも「奴」の読みに「ナ」が上げられています。しかし、漢字専門家の間では不審に思われているのが現状です。(注1)

古代史の先生方がそう読んでいる、というのでは、一般人ならいざ知らず、「認知考古学」とか「科学的な歴史構築」などを標榜する松木教授ですから、ちゃんとした根拠を示して頂きたいものです。

『三国志』を開けば「奴」の字は沢山出てきます。「奴婢」を「ナヒ」、「匈奴」を「クナ」と松木教授は読むのですか? 倭人伝の国の名前の時だけは「奴」は「ナ」と読むように著者の陳寿は注意書きでもしているのでしょうか? その結果、何が生じているのでしょうか。文献学者ではないので、という遁辞は弄さないで頂きたいものです。一番肝心のことなのですから。

論者松木教授が書くように、奴国=福岡ということになると、九州では、いわゆる「邪馬台国」に比定するべき地域が無くなるのです。 しかも、そのことにより、松木教授のように【伊都国から東南に奴国とあるが、明らかに方角が違う】と、「倭人伝」は方向音痴の濡れ衣まで着せられてしまうのです。

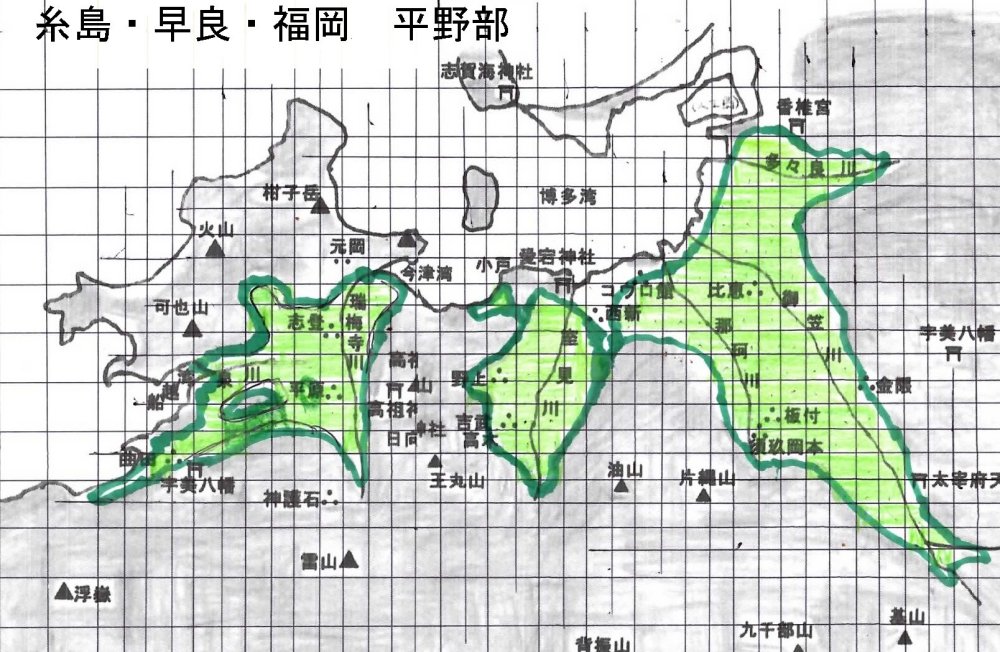

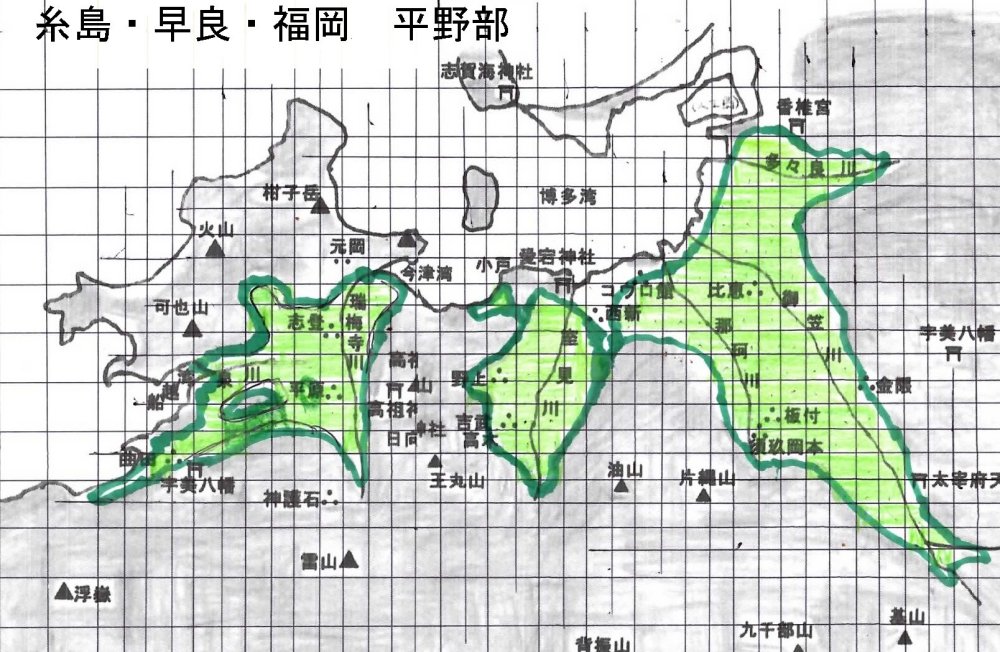

伊都国の東南に「奴国」(ぬこく)はちゃんと存在するのです。室見川中流域の額田(ぬかた)の地(現・野方遺跡)から吉武高木遺跡のある、福岡市早良区の室見川流域の「野」の類縁地名が多数存在する早良平野が「奴国」の有力候補地です。

不彌国の南に接すると『魏志』に書かれている「邪馬壹(台)国」は、御笠川と那珂川流域の福岡平野を領域とする国なのです。

定説の学者先生方々は、こうも書きます。奴国が二万戸、邪馬台国七万戸、福岡地域二万戸以上の地域は九州ではみあたらない(注2)、と。

しかし、「奴国=早良平野」の面積と「邪馬壹(台)国=御笠川・那珂川・多々良川流域の福岡平野」との面積比は、何と二対七なのです。倭人伝がいう戸数比と一致するのは偶然でしょうか。

国土地理院の地形図から平野部を緑色にて示し、等間隔にメッシュを入れ、その数を数えることで、簡単に面積比を求めることが出来ます。(右図参照)

纏向遺跡や箸墓古墳をいじりまわすのは結構ですが、世界的考古学の年代判断基準、放射性炭素法や、年輪年代法を、松木流に恣意的に取り扱う態度では、科学的な歴史構築は難しいと思います。

また、古田武彦氏が唱える「魏・西晋朝の短里」の概念の適不適を論じることもなく、箸墓のような巨大古墳を、倭人伝の「径百余歩」の卑弥呼の「塚」に擬す、など学会外部の実学として自然科学になじんだ私などには、とても理性的な判断とは思われません。

纏向遺跡や箸墓古墳を研究することは、近畿地方に九州に匹敵するような集団が存在していた、ということを証明するだけで、邪馬壹(台)国が存在したことの説明にはならないことでしょう。

これは七年前に、この『學士會会報』上で、古田武彦当時昭和薬科大学教授が、『「九州王朝」の史料批判』にて述べているように、中国の史書、記・紀などの文献の古代史全体の史料批判が必要でしょう。その結果は、理性的判断として邪馬壹(台)国論争も九州福岡説で落ち着く、と私には思われます。

少なくとも、上記の8項目に対して「科学的」判断をまず示されることから、「科学的な歴史の構築」を始めていただかなければならないでしょう。

注1:『悲劇の好字』黄當時(佛教大学教授) 不知火書房 2013年

注2:『古代九州と東アジア I 』小田富士雄(福岡大学名誉教授) 同成社 2012年

その他の点については、当ホームページで度々取り上げています。

「倭人伝」に関係する事項を取り上げたホームページのタイトルと主な事項については次です。

槍玉その02 川添昭二 『福岡県の歴史』 奴の「ナ」読み

槍玉その04 邦光史郎 『邪馬台国の旅』 邪馬台国の各説を紹介。行路部分の文章の解釈。

槍玉その06 高木彬光 『古代天皇の秘密』 邪馬台国宇佐説

槍玉その07 宮脇俊三 『古代史紀行』 魏の里

槍玉その09 松本清張 『古代史疑』 原文の変更・五行説・魏志と魏略・狗奴国菊池説

槍玉その13 豊田有恒 『歴史から消された邪馬台国の謎』 韓国全水路説・卑弥呼以て死す・振り仮名の無原則性

槍玉その15 井沢元彦 『逆説の日本史(古代黎明編)』 倭の読み・邪馬台国の読み・卑弥呼と日食

槍玉その16 佐伯有清 『邪馬台国論争』 邪馬台国近畿説・箸墓と卑弥呼・三角縁獣神鏡・日本史書に卑弥呼の不在

槍玉その19 安本美典 『虚妄の九州王朝』 臺の「ト」読み・卑弥呼天照説・弥生時代の人口分布図・東夷伝短里説・東遷説

槍玉その21 宮本禎夫 『卑弥呼の国はマイナーだった』 魏使宗像上陸説・邪馬台国赤村説・地名遺存性・狗奴国メジャー説

槍玉その22 白石太一郎 『古墳とヤマト政権』 古墳の築造年代・弥生期の古墳・副葬品・三角縁獣神鏡舶載説・狗奴国尾張説

槍玉その26 宮崎康平 『まぼろしの邪馬台国』 邪馬台国島原説・二日市水道説・21旁国比定

槍玉その27 足立倫行 『週刊朝日 姿が見えてきた邪馬台国』 卑弥呼とヤマト政権

槍玉その28 いき一郎 『邪馬台国筑紫広域説』 奴国反邪馬壱国説・伊都国女王の都説・狗奴国熊本説

槍玉その32 朝日新聞記事 『邪馬台国ってどこにあるの』 箸墓卑弥呼の墓説

槍玉その34 文芸春秋 『卑弥呼の墓はどこだ』 炭素法による年代・会稽東冶・卑弥呼共立

槍玉その35 岡田英弘 『日本史の誕生』 倭国華僑国家論

槍玉その39 木谷恭介 『邪馬台国は甦る』 邪馬台国纏向説・臺と壹書き間違え説・中国人の地理認識・日本史書に卑弥呼の不在

槍玉その44 関裕二 『封印された日本創世の真実』 臺の「ト」読み

槍玉その45 森浩一 『倭人伝を読みなおす』 倭国の範囲・倭国への行路・二つ目の奴国・狗奴国の比定(黄金鏡)・邪馬台国北部九州説・東遷説

槍玉その46 生野真好 『倭人伝を読むI・II』 邪馬台国糸島説

槍玉その47 大津透 『天皇の歴史01』 倭人伝解釈の歴史・狗邪韓国と任那・「邪馬台国」問題・九州説の説明・卑弥呼は纏向にいた・近畿説の狗奴国の位置は・「邪馬台国」行路記事・三角縁神獣鏡・繰り上がる弥生時代・銅鐸について・古代の男女政権・卑弥呼の鬼道・ヤマタイコクの読み方・「壹」と「台」・魏の「里」・卑弥呼の墓の大きさと冢・三種の神器

このように、7年間にわたって、いろいろな側面からの邪馬台国論を批評してきました。今回の松木武彦氏の邪馬台国論も特に「通説」から外れるものではなく、スタンダード的なものですから、上記槍玉その47、大津透氏の『天皇の歴史01』に見える邪馬台国論と変わる所もありませんので、改めて取り上げるほどのものではありません。

ただ、松木氏は「認知考古学」という装いをもって古代を語ろうと言われます。

●認知考古学について

松木武彦氏は『列島創世記』で、先述のように「認知考古学」という分野を創設された、というように自負されているようです。

認知科学学会という団体も設立されているそうです。一応調べてみました。

日本認知科学会(Japanese Cognitive Science Society)は「知」の総合的な科学を構築するための学際的な研究交流の場として1983年に設立されています。心理学、人工知能、言語学、脳神経科学、哲学、社会学などさまざまな背景を持つ会員が知の総合科学を目指して、活発な研究活動を行なっている、とされます。

知の本質的な解明を目指して、旺盛な批判精神と厳密な科学の精神を忘れず、活達な議論、交流が行なわれてて、2011年1月現在、一般会員(正会員、学生会員)約1400名で、会員の所属機関は大学、研究所、一般企業とさまざまだそうです。

認知科学とは何ぞや、という疑問について、ネット上で中島秀之(公立はこだて未来大学学長・人口知能研究者)が次のように解説しています。

認知科学とは - 中島秀之 -

認知科学というのは、人間を中心とする脳を持つ動物の心の働きを内側から解明しようとする科学です。外側から解明するというのは、対象の物理的な構造やその機能に注目した、解剖学や神経科学的立場ですが、内側から解明するというのは言語や外界の表象(脳内に作られた外界のモデル)などをその対象にするということです。(上記の「人間を中心とする」ということの意味は、人間が猿より上位にいるという意味でもないし、猿がミミズより偉いという意味でもなく、われわれが人間だからそこ中心に考えるだけです。)

歴史的には認知科学会は心理学、人工知能、言語学、哲学などの学際分野として誕生しました。おのおのの領域はそれぞれの方法で心の働きを探って来ましたが、それらが一緒になることによって互いの方法論や知見を組み合わせたより強力な分野が誕生したわけです。

頭の中のプロセスは外から直接見ることができません。また人間を対象とした心理実験はさまざまな制約が伴います(心を破壊してしまうような実験はできません)。とはいえ、内省など、人間が自分で自分の心のプロセスを考えるのにも限界があります。コンピュータプログラムによるシミュレーションなどの間接的手法を組み合わせないとなかなか見たいものが見えて来ません。一時期、こうした方法論が科学的でないと拒否されていた時期もありますが、方法論が先にあって、それで探れることだけを探っていれば良いというわけでもありません。われわれにとっては,やはり心の働きは知りたい、解明したいことです。それには新しい方法論を探し続けなければなりません。

そういった新しいことにチャレンジしている分野が認知科学なのです。

ところで、その認知科学を考古学に取り入れようとしているのが松木武彦氏の様です。

●松木氏の「認知考古学」

『列島創世記』における「認知考古学」について、「はじめに」のところで、執筆方針的なものの説明があり、その中に「認知考古学」の説明とからめて、ご自分の目指すところの説明があります。

この本を執筆するにあたって、三つの方針で臨みたい、と言われます。その第一は、歴史科学の再生、第二は環境変動の積極的評価、第三は、「日本」という枠をはずれた、人類史の中の日本列島史を綴ること、とだそうです。

特に、第一の指針とされる歴史科学の再生を「認知考古学」によって行いたい、とされますので、少し長文となりますが、肝心と思われる所をご紹介します。

【これまでの歴史学では、旧石器・縄文・弥生・古墳という四つの時代はそれぞれ別々の研究者によりその時代に固有の別々の枠組みで、ほとんど独立して研究されてきた。

ただし、縄文以前と弥生以降では考古学の研究には隔たりがあった。

文字記録が出てくる弥生時代以降は、文字資料によって物質資料を解釈したり、文字記録の欠けている部分を物質資料で補ったりする方法論が主流となっているが、縄文時代は、この方法が適用出来ない。

四万年を一貫した方法論で描くには、文字資料によらず、物質資料のみを対象とする必要がある。

文化と社会の全体を対象に一貫した物質資料の分析と解釈の方法論を軸として日本列島四万年の歩みを綴るというこの本の執筆は、能力限界ぎりぎりに奮迅する大仕事となる。

この大仕事に三つの指針で臨みたい。

歴史を過去の人々の歩みから現代を見据え、未来を客観的に展望する人文科学への試みには、19世紀のマルクスとエンゲルスの史的唯物論がある。しかし、教条化し、科学としての力を弱めてしまった。ヒトが、感情と欲望に左右され神や迷信からなかなか逃れられない存在である事実を軽んじた事が、史的唯物論によって立つ社会体制が不成功に終わった一因ではないか。

ヒトの心の現象を科学的に分析・説明できるようになってきたのは、20世紀後半以降であり、それを出発点として数百万年もの進化がつくったヒトの心の普遍的特質の理解をもとに、ヒトの行動を説明しようとする「心の科学」(認知科学)が生み出された。

心の科学は、自然科学と連携して人間の本質を追究する新しいヒューマン・サイエンンスの中心をなす方法として、人類学・経済学・歴史学などに新しい潮流をもたらしている。考古学の分野でも、人工物や行動や社会の本質を心の科学によって見きわめ、その変化のメカニズムを分析する認知考古学の成果が目覚ましい。

この本でも認知考古学の成果を取り入れ、新しいヒューマン・サイエンスの一翼を担うべき人類史と列島史の叙述を目指す。】

とこのように意気込みを述べられます。

しかし、弥生期から古墳期の歴史学の両輪である、文献と遺物の片方の文献に対する認識が、先に述べたように、科学的判断がされたとは到底思えない松木氏です。いくら美辞麗句を述べても、基本の認識が「非科学的な松木史観」の上に立つものであれば、その上に咲くあだ花に過ぎないと思います。いや、あだ花というより蜃気楼かもしれません。

同時代文献が無い縄文時代について、認知考古学ではどのように今までの認識と変わるのでしょうか。

例えば、「縄文は日本文化の基層か」という一文が『列島創世記』のp108~110にて述べられています。

【縄文が日本の「基層文化」だと説く人びとから共通にうかがえるのは、そう主張することによって、縄文の文化を自分たちに近いもの、自分たちにつながるものとしてとらえようとする一種の意図的めいた空気だ。

しかし、心の科学を用いて考古資料を分析する認知考古学の目でのぞいてみた限りでは、縄文の文化は、私たち現代日本人の文化とは、むしろ、かなり遠いように感じられる。

少なくとも縄文の人びとよりは、膨大な映像やネット上の情報を共有し、物資や品物をやりとりする世界を分かち合ってきた同世代の外国の人びとのほうが、知の共有度、すなわち文化の距離でいうと、私たちにはるかに近い存在だとみなしていいだろう。】

あまりにも皮相的な見方のような気もします。安本美典氏の文献統計学の導入も眉唾ものでしたが、「認知考古学」もそうでなければ良いのですが。まあもう少し勉強してからもの申さねば、と思っています。

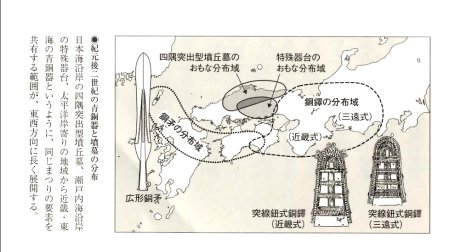

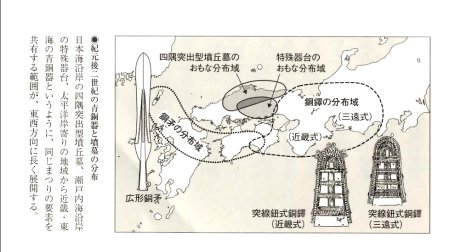

もう一つの例としては、西日本の矛、近畿の銅鐸という二大文化圏についての「認知考古学」の解釈です。新・二大文化圏論といわれて。下図を掲げて説明されます。

【かって、和辻哲郎は、銅鐸の分布範囲と銅矛の分布範囲とが東西に対峙する様子に注目して、列島を二分する大文化圏の対立の反映とみた。しかし、これら青銅器の分布範囲は、鐸・矛という種類の差を超えて、むしろ共通した心性に根差す文化や社会を営んでいた可能性が高い。

そして、もっと本質的で大きな対立軸、ないしは文化圏の対峙は、墳墓という故人の威信や地位を演出する物質文化をもった日本海沿岸および瀬戸内と、青銅器のまつりという形で個人よりも集団の一体性を物質文化に表現する太平洋寄りの地域および近畿・東海との間に見いだすべきであろう。

それは、それまでの文化的伝統や地理的な条件が異なる二地域が、鉄という新しい基幹資源への移行に際して見せた反応の違いからきたものといえる。】(同書p286)

これは、「青銅」という材料が同じであれば、同じ文化圏である、とするのは乱暴な「認知考古学」という気がします。

またこの松木氏の説明は、西日本から東日本へ、という金属文明文化の時間的な流れにあまりにも無神経としか思えません。これが「認知考古学」の解釈だと言われても戸惑うばかりです。

また、北部九州を中心に築造された、「神護石」について、この『列島創世記』には全く姿を見せないのです。この途方も無い大規模な築造物が北部九州を中心に十箇所以上も存在するのに、これらの遺物を「認知考古学」では評価することができないのでしょうか?

しかし、認知考古学という言葉すら初耳でしたが、「棟上寅七の古代史本批評のブログ」に、松木武彦氏を取り上げてみましたら、読者のH.K氏から、長文のコメントが寄せられました。

もし、棟上寅七同様、「認知考古学」が初耳の読者がいらっしゃったら、「認知科学」・「認知考古学」なるものの輪郭でもお分かりになれればと思い紹介します。

(このホームページをアップして、H・K氏より、「認知考古学」について補足説明が必要だろう、と追記が寄せられました。その文章を補記として追加掲載します。是非目をとおして下さい)

「松木武彦氏の認知考古学ほか」 名古屋 H・K生

現在、寅七殿が取り上げられようとしている松木氏は、「認知考古学という新しい方法論を用いて」などと記されていますが、何か目新しいものに飛びつくという気性が感じられます。

元々、認知科学は「情報処理の観点から知的システムと知能の性質を理解しようとする研究分野」ということですが現状では現象論の域を出ず、他学問分野に応用可能とは思われません。

現在、言語学の主流を占めている認知言語学も二代目か三代目ですが元々、言語自体の本質 を捉えかねている生成文法、変形文法の後継ですので、科学と称すべきレベルではありません。

認知科学と古田先生の「言素論」との関わり合い、と、松木氏が「認知考古学」として「認知科学」を利用しようという試みについて若干述べてみます。

◇認知考古学と「言素論」について◇

認知考古学とは、物でしかない考古遺物から過去に生きた人々の心を推測、復元するため、認知心理学、心の科学などの研究成果を援用・応用した英米から始まった新しい考古学 研究概念、手法です。

認知考古学という表題の論文を1991年に初めて発表したイギリスの考古学者、 アンドリュー・コーリン・レンフルー(1937年7月25日~)は、著書『先史時代と心の進化』小林朋則訳:ランダムハウス講談社刊)で、従来の 安定した農耕システムが確立されてから定住がはじまったとする1万年前の農業革命(新石器革命)理解に対し、 現在では農耕より定住の方が早かったことがわかっており、海産物などが豊富な場所でまず定住がはじまり社会関係が複雑化していった結果、認知能力が発達し、耕作の開始をふくむ新石器革命にいたったと述べています。

社会発展の究極の原動力は、物質的な生活で精神的な生活は二義的とみなす唯物史観等の見方に対する限界を突き、 文化や社会というのが特に長期的に見ると必ず変化していくのは、その要因として人間の意思だとか、認知構造の要因を重視すべきことを論じています。

この視点を重視する研究者が、人間の心の進化を探るべく認知心理学、認知科学、心の科学などの研究成果を考古学に援用・応用することになりますが、認知心理学自体が コンピュータの発展に伴う情報科学の考え方を心理学に取り入れ、1960年代末から始まったばかりの学問で、人間並みの知能を実現するという人口知能の研究が失敗に終わったように、心の研究は現在も現象論、機能論の域をでていません。

人間は、特に意識をしなくとも見た映像を理解し言語化でき、与えられた映像群の中から自身の思い描く映像を的確に見つけ出すことができますが、これらのタスクを計算機に代行させる映像認識理解問題も、パターン認識分野における早期からの最重要課題の1つでありながら、未だ本質的な解決に至っていない状況です。(木村昭悟氏 HP「映像認識理解への認知発達的アプローチ」詳細説明より )

また、認知科学、心の科学など を言語学に応用した認知言語学も第三世代に至っていますが、言語の本質的理解の欠陥を補完する現象論的レベルの議論でしかありません。

また、西欧近代個人主義の心身二元論による、主知主義的な一元的心の捉え方にも問題があります。吉本隆明は心の構造を心的表出、関係表出、生命表出の三次元の立体構造ととらえ、著書『共同幻想論』(角川文庫 昭和五七年初版)では、関係表出を共同幻想、対幻想、個人幻想の関係構造として取り出し、人間社会の原始未開段階から原初の国家成立までを、「禁制論」から始めて国家の起源に至る「起源論」までを、大和朝廷一元史観の枠内ではありますが展開しています。

レンフルーの指摘する唯物史観の限界を超え、原始時代からの人間の歴史を、心のありかたの変遷として追及するには、このような方法によらねばならいと考えられます。 このように人の心の問題は残念ながら科学的解明というには程遠い状況であり、 西欧近代個人主義的な人間観の限界もあり、『列島創世記』の著者松木武彦氏が「ヒトの心の現象の科学的な分析・説明による、科学としての歴史の再構築をめざして」も、その内実が以上のような状況であり著者の先走り、大言壮語の感を否めません。

先のレンフルーの著書、『先史時代と心の進化』は、最後に文字の発明とそれが心に与えた影響を考察していますが、古田武彦氏は 『多元』NO.58(2003.11)から「言素論」を展開されています。

【日本語の神名や地名の中には、「基礎単語」というべきものが存在する。内在しているのである。たとえば、次にのべるような、「ち」「し」或は「か」といった、一音節の単語である】として、【「ち」「け」が『神の名』ではないか、さらに「かみ」の語幹「み」が女神の意義を表し、「か」が「神のさずけ給うた、神聖な水」であり、「かみ」とは、この「か」と「み」の合成語である】ことが論じられています。これを言語本質論に即してみれば極めて基本的、重要なことが論じられているのが分かります。

「言素」とは、一音節の単語であり社会的な約束として成立した概念を指し示しています。つまり、一音節を表す一文字が、その言語共同体の言語規範としての概念を表しているということです。

古田氏は現在残されている単語に、単音節である基礎単語からなる合成語、熟語となっているものがあることを見抜き、その基礎単語に結び付いていた原初の概念をあきらかにしようとしているのです。そのためには、現在の表意文字による表記を、音声による表記に戻し、本来の初原の意義、それに結びついていた概念を探り出す作業が必須となります。

言語は歴史的に見れば、まず音声言語が成立し、その後に文字言語が成立しています。この「元素論」で扱われているのは、文字言語成立以前の短音節語として成立した、日本語の音声言語の原初の姿を再現しようという画期的試みであることが理解されます。

単音節語は、「こ、そ、あ、ど」の代名詞の体系にも見られ、これに、「の」「れ」を付加し、「この」「これ」となるところにも伺えます。さらに、「われ」「なれ」「かれ」等の人称代名詞も合成されます。これは日本語の膠着語とよばれる裸体的性格の現れです。

代名詞の本質は、話者と聞き手、その他に対する関係概念の把握ですが、最初に対象を実体としてとらえる名詞の、「こ、そ、あ、ど」が成立し、その後に関係概念の認識が成立し転用され、事物も抽象的な「の」「れ」等の、別の語を使っていく、複合語とするさまが伺えます。

そして、概念、表現の拡大、重層化に伴い複合化、多音節化していく跡がたどられることになります。それは初原の日本語の辞書を作成することになります。 また、言語共同体の拡大、交流による影響の様子が伺えることとなります。

「かみ」の解読を見てみましょう。「か」、「神のさずけ給うた、神聖な水」、「み」は“女神”の意で、これが合成語として「かみ」となったものです。ここで「か」が「神のさずけ給うた、神聖な水」というのは、当時の言語共同体において貴重な水を神聖な授かりものと看做す心性が共同概念として成立し「Ka」という音と結び付ける規範が成立したということです。「み」もまた、女性に寄託された神聖な創造者としての共同概念が成立し「Mi」という音と結び付ける規範が成立したということです。そして、「神聖な水の出る集落」である「高天原 たかあまばる 」の「あまてるおおかみ」が “女神”であるのは古代よりの言語規範を反映していることになります。これらは、縄文、いやそれ以前の言語発生の場を見ることです。

「ち」の神が、「つちぐも」等の否定的な意義となったのは、本来の言語規範における神の概念に結びつけられた語彙が、言語共同帯の征服等で支配層により強制的に変えられたことを表しています。このように見てくれば、「言素論」の画期性が明確となります。

このような、従来の言語学からは望み得ない新地点に、古田氏が到達しえたキー(鍵)は何でしょうか。それは、「認識されたものの認識」という、アウグスト・ベークのフィロロギイの視点です。

言語が認識されたものの表現であり、語彙が 社会的な約束として成立した概念を 基盤としているのですから、消えてしまった古代音声言語表現の痕跡を、現在に残る文字言語の中に、その後の変遷を洗い落として古代人の認識をたどることを可能としたのです。

「認知考古学」という、その科学性、人間観がいまだ固まっていない方法論より、このような現在に残された 「日本語の神名や地名」から古代人の認識をたどり、これとその対象となる事物、考古遺物等の関連を探っていくことにより、文字発生以前の古代人の認識の発展の跡をたどる可能性が開かれるのではないでしょうか。

「言素論」は、このような新たな「言語考古学」の誕生を告げるものであり、西欧の言語にも適用の可能性を考えることが可能な画期的な業績ではないでしょうか。

なお、神話の物語や、歌謡から和歌の発生に至る言葉の展開をたどった先駆的試みに、吉本隆明著『初期歌謡論』』 筑摩書房 (1994/06)があります。さらに、先の心的表出である、根源の意識の発生そのものを論じた、 吉本隆明著『心的現象論序説』(改訂新版 2013/2/23 :角川ソフィア文庫、『心的現象論』(文化科学高等研究院出版局 2007 オンデマンド出版)があり、注目すべき業績です。■

松木氏の認知考古学認識について(追記)2013・10.25 名古屋 M・K生

◆認知考古学の提唱者、レンフルーは、先に挙げた著書『先史時代と心の科学』の考古科学時代で、放射性炭素年代測定法は自然科学が作り出した考古学への最大の贈り物である。」と高く評価して、「放射性炭素革命」の一章を設けています。

「問題点と利点」では、【さらに、この測定法を実際に使う上でも様々な問題がある。たとえば、ある建物の年代を特定したいとする。その場合、まずは現在発掘中の地層のうち、その建物が建設されたのと同時代の地層はどれかを特定する必要がある。地層が特定できたら、次はその地層の中から、試料に適した同時代の有機物をみつけなくてはならない。こうした作業は必ずしも簡単ではないが、次に示す通り非常に重要なのである。】と記しています。

また、五万年を超える測定では地層年代の特定の重要性、カリウム・アルゴン年代測定法について述べた後、【確かに、各測定法の実際の利用法は複雑だ。しかし重要なのは、それまでは考古学者が、エジプトやメソポタミアの歴代王の記録など文献資料を基に作られた年表と対応させることができる場合を除き、原則としては「相対」年代しか知ることができなかったことだ。以前は、地層での相対的な位置から、ある地層から出土した物は別の地層から出土した物より古いとか新しいとか判断することはできたが、どれくらい古く、どれくらい新しいのかは、よくわからなかった。

しかも、たとえばヨーロッパで出土した先史時代の具体的な遺物を、エジプト史の年表と結びつけて考えようとするときは、普通は考古学的推論を重ねていくしかなかった。同じことは、北アメリカで出土した先史時代の遺物を、マヤの歴史年表と関連づけて年代を特定使用とする場合にも当てはまる。

こうした作業は一筋縄ではいかないし、結果が出ても反論の余地は必ず残る。ところが、新たな放射性年代測定法が登場したことで、それまで考古学が異なる地域の遺物を結び付けようとするときに昔から行ってきた「比較年代測定法」は、ほとんど無意味になった。なぜなら放射性年代測定法は、考古学的な仮説や推理とは、まったくと言っていいほど関係がないからである。

確かに仮説は存在するが、それは原子物理学や地球物理学の領域の話であって、しかも、そうした仮説はどれもいまでは十二分に立証されている。 もちろん、ほかにも問題は残っている。考古学者は、人工遺物の年代を測定するため測定した確認した地層の状況に不審な点がないことを確認しなくてはならない。それに放射線炭素年代測定法の場合は、試料とする有機物が、地層が形成されたときに新しいものだったことを確かめる必要がある。

たとえば、火災でできた層を調査中、焼けて炭になった屋根の梁を年代測定しようとした場合、もし火災の時点で梁が千年前に切り出されたものだったとしたら、放射線炭素年代測定法で出てくるのは火事の起きた年代ではなく、梁となった木が伐採された年代となる。放射線炭素年代測定法は、決して完全無欠ではないのである】と、慎重に問題点も捉えています。

◆北アメリカを近畿大和、マヤを九州とみれば、現在の日本考古学の様相はあきらかです。そして大宰府政庁跡や福岡周辺での地層年代との相関がいかに無造作にあつかわれているかは、内倉武久著『太宰府は日本の首都だった―理化学と「証言」があかす古代史』で指摘されている通りです。

このような、西欧の考古学者を相手に、故佐原真氏が日本の土器比較相対年代法の精度を誇っても、失笑をかい立ち往生する他なかったのは当然の成り行きです。松木氏は、これらをまったくご存じないのか、恣意的な高見の見物的立場であるのは御指摘の通りです。

続く、「放射線炭素革命の衝撃」では、【たとえば新石器時代のイギリスでは、放射性炭素で測定された年代は、予想より何と千年も古かったのだ。ある高名な考古学教授は、この年代は「考古学的に受け入れられない」と語ったという。バルカン半島でも、ドナウ川沿いのヴィンチャにある新石器時代と銅器時代のテルを放射性炭素で年代測定したところ、同じように千年も古い結果が出た。あまりの違いに、著名な先史学者ウラジミール・ミロイチッチは、放射性炭素年代測定法の有効性そのものに疑問を投げかけたほどであった】と述べています。

歴博のAMS法の結果に対する反応が、世界的に見てひと周りもふた周りも遅れた空騒ぎであることが分かります。レンフルーはさらに、放射性年代測定法の成果に加え、ミトコンドリアDNA分析により2004年に、ピーター・フォスターによる人類の拡散時期研究の成果に基づき、現存する人類は約二十万年前にアフリカに住んでいた祖先の子孫だと考えられること、現生人類の先祖に当たる人類が最初に大々的に拡散したのが六万年前であることを明らかにします。これは、現在イヴ仮説として知られているところです。

◆そして、その後の農業革命などにみられる人類の行動のテイクオフがDNAの変異と何の関連もなく進行した要因として「心」の問題をとりあげてます。

【認知考古学とは、現存する遺物から、過去の思考様式を推測して研究する学問である。この認知考古学が、人類の思考プロセスの変遷を探り、社会や文明が発達する裏で起きていた人類の行動の長期的的変化を理解するための中心的アプローチとならなくてはならない。近年では課題として、対象とする古代共同体で人々の心がどのように働き、その働いた結果が人々の行動をどのように形成したかを知ることができる確実な方法論をうち立てることが重視されている。】と。

松木氏の認知考古学認識は、この科学的考古学確立の背景を抜きにし、「人類の行動の長期的変化を理解するための中心的アプローチとならなくてはならない」のに、「確実な方法論をうち立てる」こともなく、安易に心を取り上げているだけなので、とても科学的な歴史の解明など及びもつきません。

さらに、現状のキリスト教単性社会を支配している形式論理では、「確実な方法論をうち立てる」ことができないことは前回論じたところです。「心」の問題が重要であることを明確にした意義は認められなければなりませんが。松木氏には科学的とはどういうことであるのかを深く考えたこともなく、単に「科学的」とレッテルを張れば有難がる態の発想しかないと思われます。

また、現状を支配している形式論理では、ニュートン力学成立の契機が、デカルト的心身二元論的理解からは導かれなかった原因が正しく理解されていないことが、分析哲学的理解による現在の科学史の現状が明かしています。 経済学者のジョン・メイナード・ケインズがニュートンを「最後の魔術師」とも「片足は中世におき片足は近代科学への途を踏んでいる」と評し、「神学者」「最後の錬金術師」と呼んだことの意義が理解されていません。このことが、かれらの科学観を根底的に制約しており、社会科学、人文科学の科学性の限界となっています。

このような次第で、松木氏の認知考古学が「眉つば」であることは論理的必然としか言いようがありません。

以上

トップページに戻る

著作者リストに戻る

邪馬台国の所在は、九州北部に位置することが確実な諸国から、「南」へ、「「水行」「陸行」を重ねた遠方にあった、と倭人伝に記されている。この「南」も中国人の認識に即した方角の認識とすると、実際には東であった可能性が浮上する。

邪馬台国の所在は、九州北部に位置することが確実な諸国から、「南」へ、「「水行」「陸行」を重ねた遠方にあった、と倭人伝に記されている。この「南」も中国人の認識に即した方角の認識とすると、実際には東であった可能性が浮上する。