●最初に

いわゆる古田史観を受容した方々、というか、『魏志』倭人伝の記事は「邪馬”台”国」でなく「邪馬”壹”国」である派の本も、当研究会の検討対象にあげる、旨を、たしか新しい歴史教科書(古代史)研究会ホームページのプロローグに書きました。

しかし、実際幾冊かの本を読んでみましたが、どうも考えがまとまりません。仲間内の本の批判になりますと、重箱の隅をほじくるようになったり、揚げ足取りになったり、でプラス効果のある批評は難しいな、と感じます。

レーニン:トロツキー、毛沢東:林彪、大友皇子:大海人皇子など、親しい会派が分かれるとそれこそ骨肉の争いになります。

ともあれ、この『卑弥呼の国はマイナーだった』は、古田武彦全面肯定の方ではなさそうですから、試しに槍玉に上げてみることにします。

この本の著者宮本禎夫(みやもとただお)さんは、1933年生まれで、早稲田大学文学部を卒業されて、長く早稲田大学の図書館に勤務されていた方です。そのご経歴から判りますように、本の内容からその博覧強記ぶりがよく見て取れます。とても、寅七の太刀打ちできるところではないようです。

この本は、2004年に刊行されています。つまり、71歳のときの出版となります。かなりのエネルギーを使っての著作ですから、それなりの敬意を払って槍玉に上がっていただくことにしなければ、と思っています。

●この本の内容

この『卑弥呼の国はマイナーだった』は、基本的に古田武彦さんの考えに賛成する、ということを云われ、この本は始まります。

そして、倭人伝の読み方で、従来の読み方(岩波文庫)と山田宗睦さんの読み方が並列して述べられます。なぜ、古田流の読み方でないのか、ということがまず引かれた伏線です。

その山田さんの倭人伝の中の、倭語の表音表記が独特なのです。例えば国の名前ですと、対海国(とま)、一大国(ゆつだ)、末盧国(まつら)、伊都(うた)、不弥国(ほむ)、邪馬壹国(やまゆつ)というように一種独特なのです。しかしこの独特さの説明は一切ありません。

仕方なく、この『卑弥呼の国はマイナーだった』の内容を検証するために、山田さんの著書も買い求めざるを得ませんでした。これはこの本の唯我独尊的な一面と云われても仕方ないと思います。

古田さんの、道行き文的解釈が間違っている、と説かれます。部分距離の和=総距離=12000里の宮本さん流の解釈が述べられます。それは「余里」の解釈であり、又、壱岐からの行路が「南へ」という方向指定がない、ということと結びついて、邪馬壱国の位置が大きくずれていきます。

結果的に、豊前赤村が卑弥呼の都、と説を立てられます。この論理の進め方が、果たして理に適っているか、を見ていかなければ、と思っています。

なんとなく、第一感では、邪馬台国=豊前という前提を立てて、倭人伝を読み合わせたような気がするのですが、軽々しく決め付けてはいけないでしょう。それにしても、豊前赤村とはマイナー過ぎる場所、というのが正直な感じです。

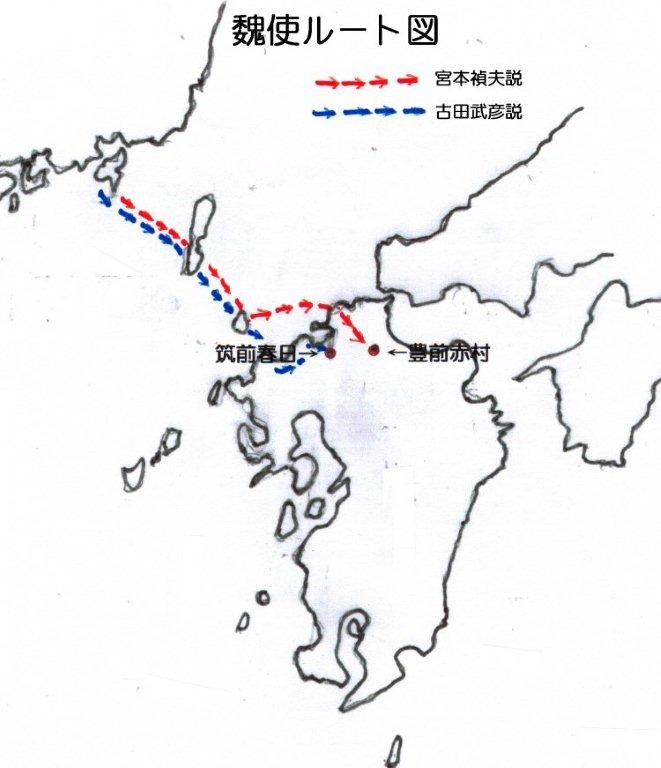

宮本禎夫さんは、卑弥呼の国は豊前赤村だ、その方が『魏志』倭人伝の記事や、『宋書』の記事によく合う、と仰います。「豊前赤村」といっても殆どの人は”そこはどこ?”と全く知らない方が殆どでしょう。地図で表してみました。九州全体からみると、相対的にそう大した違いがあるとは思えません。目くそ~鼻くその違いくらいの差でしょう。しかし、行路図の意味は全く異なります。やっぱり宮本説はムリ筋じゃないのかなあ、と思われます。(後出 魏使ルート図参照)

宮本さんは、『宋書』の記事、「倭王武の、祖先が西の衆夷を征服した」、というところに古田説のほころびを見つけた、と思っておられるようです。西の衆夷ということは、その政権は九州島の東側にあった、という論法です。

そして、豊前赤村が卑弥呼の都とされ、その豊前に何があるか、と話を進められます。

そこには、神武天皇を祭祀とする、太祖神社の一群があり、戸城山がその中心であろう、とされます。

そこらあたりには考古学的出土品は少ないが、戸城山を発掘調査すれば出てくる、とされます。

地名の遺存性を否定し、特に伊都=怡土を否定するために、山田宗睦さんの洛陽口語を引用し、坂田隆さんの魏使岡垣上陸説を利用し、太祖神社の一群の分布と結びつけたのが、宮本禎夫さんの卑弥呼の国=豊後赤村説といえるようです。

●問題点と問題点の検討

・問題点

①『魏志』倭人伝の記事、魏使の宗像海岸上陸説

②豊前赤村=邪馬壹国とした場合の矛盾点の数々

③地名の遺存性の否定

④狗奴国がメジャーとした場合の矛盾点

⑤『宋書』の記事、西の衆夷の問題

⑥考古学的出土品の問題

⑦古田史観、多元王朝説の理解について

・問題点の検討

①魏志倭人伝の記事、魏使の宗像海岸上陸説

宗像海岸上陸説は、邪馬壱国豊前説の弱点は、槍玉その6 高木彬光さんの邪馬台国=宇佐説批判でも書きました。簡単に再録しますと、①壱岐から航路を、弥生時代の船で、遠い北九州に向かうより、中国のお役人は、目視できる松浦半島を目指した、と見るのが常識的解釈 ②上陸地からの距離が合わない ③卑弥呼の都としての考古学的出土品が少ない、などを上げました。

今回も同様の弱点があります。但し、距離の面での問題は解消されているようですが。

もう一つの弱点は、④倭人伝の壱岐の描写で、「南北に市糴」とあり、南(松浦方面)と北(対馬方面)と常に交易している、という描写があることを無視することになります。(古田武彦『風土記にいた卑弥呼』朝日文庫p227~ご参照ください)

また、古田武彦さんは、邪馬壱国の論理(朝日新聞社 p390)で、高木彬光さんの宗像神湊上陸説に次のように批判されています。(「神津恭介さんへの挑戦状」)

【(前略)つまり、「壱岐→末盧国」の場合、方角指定がないから、「千余里」という距離さえ満足させれば、真東にあたる「壱岐→

これは失礼ながら、「倭人伝」の文面に対するまったくの不注意です。「対海国」(対馬南島)と「一大国」(壱岐)の二箇所とも、「南北に市糴してきす」の一句があります。”島内”のことでしたら、南北にだけ

ですから、これは、これはこの両島を二つの中間点にして、「狗邪韓国→末盧国」の間が「南北の交通路」として周知の主要交易幹線路だったことをのべているのです。このような周知の通路だったからこそ、末盧国以降のような「方向指示」は省かれているのです。否、明記された二つの「南北市糴」という方角指示との重複を避けたというべきでしょう。(後略)】

宮本さんの岡垣も基本的には、古田さんの指摘される弱点があるといえます。別図に宮本説と古田説を示してみました。この図見るだけで、宮本説(高木彬光説も含め)は、古代の船の航路としては、常識的に見て無理な立論のように判断されますが、如何でしょうか。

②豊前赤村=邪馬壹国とした場合の矛盾点の数々

豊前赤村=邪馬壹国としますといろいろ矛盾が出てきます。

a 卑弥呼の国は、マイナーな国、小さい国である、としきりに主張されます。倭人伝がいう、戸数7万余をどう説明できるか。 宮本さんは説明なし、つまり頬かぶりです。

b 伊都国は、福岡県赤池町、投馬国は福岡県香春町付近、狗奴国は現福岡県北部以外の地とされます。倭人伝がいう、投馬国は、不弥国から南へ水行20日という位置関係をどう説明できるか。これも説明なし。

c では、博多湾岸の考古学的出土品の多い地域はなんという国であったのか。これも説明ない。

つまり、「赤村」最初にありき、で辻褄あわせもない、論理的には荒っぽい進め方をされています。

d 卑弥呼の国邪馬壹国は漢の光武帝から金印を貰った委奴国の後裔である、ということはほぼ間違いないことと思います。しかし、卑弥呼の国=豊前赤村と主張されても、じゃあ、委奴国=豊前赤村なのか、というとどうもそうは主張されていません。

③地名の遺存性の否定

先にものべましたが、倭人伝の訳文に山田宗睦さんの文を使っています。漢字の読みも山田さん独特です。この読みについて全く説明がないのは感心しません。

特に、寅七は、過去何度も、「奴」をなぜ「ナ」と読むのか、読めるのかと述べてきました。この山田さんの読みも「ナ」なのです。宮本さんの邪馬台国豊前説にとって、奴国は「ナ」国であった方がよいのではないか、と疑われます。

倭人伝の”奴”の”ナ”読みが一般的(通説)です。この本でも、奴=ナとなっています。調べてみますと、表音文字は長田夏樹さんという方の「洛陽古音」の研究に基づく”邪馬台国の言語”に依った、とされています。

古田武彦さんは、奴に上古音で”ナ”と読んだから、倭人伝の奴も”ナ”というのはおかしい、同じところに”ナ”の音標漢字に”那”を使っている、と指摘されて、奴は”ヌ若しくはノ”であろうと言われます。この上古代の発音がどうだったか、などに議論が行けば、それこそ藪小路に入ってしまいます。

宮本さんは、「伊都」とあっても糸島にあらず、地名比定に倭人伝の漢音読みを当てることを否定するツールとして、山田さんの「洛陽口語」を利用されているようです。しかし、それでいかなる結果を宮本さんが得られたか、結局、末盧国も伊都国も奴国も不弥国も、その読みに合わせることなく、いわば「どこでもよい」ということになってしまったわけです。

地名の遺存性を全く無視するということは、古田先生を師と仰ぐ宮本さんに似合わぬ暴論と思うのですが、それについての論及は全く無いのは不思議です。(邪馬壹国の論理 神津恭介氏への挑戦状 p392 地名比定の無視批判 を参照下さい)

④狗奴国がメジャーとした場合の矛盾点

宮本さんは、メジャー狗奴国が九州島を押さえていて、中国の呉と結び、親呉倭王と言う立場で卑弥呼の国と対立した、と論を進めます。

『後漢書』にある100余国の内の30ヶ国の代表が卑弥呼の国だから、”卑弥呼の国はマイナーだった”という表題になっています。古田武彦さんは、「昔は100余ヶ国が、今30国に統合された」というように、『失われた九州王朝』では解釈されています。

『後漢書』の描く倭国と、1世紀以上は離れた魏志の描く邪馬壹国とでは、その間に、いくつかの国が統合されたり、またいくつかの国は敵対関係になったり、と考えられましょう。

100余国という漢の時代の国々と、魏の時代の国々と領域などは、変わってきていたと考えるほうが自然だと思います。それから又2000年離れた、宋の時代の、倭の武王が上表文で歴史を述べている、200ほどの国々と卑弥呼の時代とでは、国の定義というか内容が変わってきた、と思うのが理にかなっていると思います。

『魏志』が著わされた200年後の後漢書でも、30許国と、卑弥呼の国は描かれています。狗奴国のその後は後漢書にはありません。邪馬台国の東千里に倭種の国があるとはありますが。後漢書の著者范曄にとって、その時代、5世紀の常識として、倭国は30国のいわば連合体というように理解されていた、と思われます。九州島に狗奴国が存在していたら記載していたことと思います。

つまり、この部分は、宮本さんの頭の中に浮かんだストーリーに過ぎないといえましょう。これらの論の前提仮説を宮本さんが、史資料などもっと検証した上で、歴史書としては発表されるべきかと思います。