「タリシヒコ考」タリシヒコの謎に挑んだ人々

第三部 敗戦以後の国史研究のなかでのタリシヒコの謎解き (掉尾に「タリシヒコの謎に挑んだ人々の一覧」を掲げています。)

第七章 戦後のタリシヒコ論

はじめに

第二次世界大戦の敗戦、1945年(昭和20年)8月15日のポツダム宣言(資料001参照)受諾の昭和天皇のラジオ放送で日本は連合国に白旗をあげました。

開戦時の首相東条英機は拳銃自殺を図りましたが失敗しました。

マッカーサー連合軍最高司令官(アメリカ軍元帥)が1945年8月30日厚木に降り立ち、アメリカ軍GenaralHeadquarters(GHQ)の日本統治が開始されます。

9月2日、米国戦艦ミズーリ号で重光外相が降伏文書に署名しました。

1946年元旦に、昭和天皇の「人間天皇」の宣言がなされ、そして明治憲法が廃止され日本国憲法が成立し施行されたのは、1946年5月に帝国議会の審議を経て、1947年5月3日でした。

1951年9月8日サンフランシスコ講和条約が成立し、翌1952年4月28日発効により約7年ぶりに主権を回復しました。

資料001)

1 ・1945年7月26日、ポツダムにおける宣言。我々合衆国大統領、中華民国政府主席、及び英国総理大臣は、我々の数億の国民を代表し協議の上、日本国に対し戦争を終結する機会を与えることで一致した。

2 ・3ヵ国の軍隊は増強を受け、日本に最後の打撃を加える用意を既に整えた。この軍事力は、日本国の抵抗が止まるまで、同国に対する戦争を遂行する一切の連合国の決意により支持され且つ鼓舞される。

3・世界の自由な人民に支持されたこの軍事力行使は、ナチス・ドイツに対して適用された場合に、ドイツとドイツ軍に完全に破壊をもたらしたことが示すように、日本と日本軍が完全に壊滅することを意味する。

4・日本が、無分別な打算により自国を滅亡の淵に追い詰めた軍国主義者の指導を引き続き受けるか、それとも理性の道を歩むかを選ぶべき時が到来したのだ。

5 ・我々の条件は以下の条文で示すとおりであり、これについては譲歩せず、我々がここから外れることも又ない。執行の遅れは認めない。

6 ・日本国民を欺いて、世界征服に乗り出す過ちを犯させた勢力を、永久に除去する。無責任な軍国主義が世界から駆逐されるまでは、平和と安全と正義の新秩序も現れ得ないからである。

7・第6条の新秩序が確立され、戦争能力が失われたことが確認される時までは、我々の指示する基本的目的の達成を確保するため、日本国領域内の諸地点は占領されるべきものとする。

8・カイロ宣言の条項は履行されるべきであり、又日本国の主権は本州、北海道、九州及び四国ならびに我々の決定する諸小島に限られなければならない。

9・日本軍は武装解除された後、各自の家庭に帰り、平和・生産的に生活出来る機会を与えられる。

10・我々の意志は、日本人を民族として奴隷化し、また日本国民を滅亡させようとするものではないが、日本における捕虜虐待を含む一切の戦争犯罪人は処罰されるべきである。日本政府は日本国国民における民主主義的傾向の復活を強化し、これを妨げるあらゆる障碍は排除するべきであり、言論、宗教及び思想の自由並びに基本的人権の尊重は確立されるべきである。

11・日本は経済復興し、課された賠償の義務を履行するための生産手段、戦争と再軍備に関わらないものが保有出来る。また将来的には、国際貿易に復帰が許可される。

12・日本国国民が自由に表明した意志による、平和的傾向の責任ある政府の樹立を求める。この項目並びにすでに記載した条件が達成された場合に占領軍は撤退するべきである。

13・我々は日本政府が、全日本軍の即時無条件降伏を宣言し、またその行動について日本政府が十分に保障することを求める。これ以外の選択肢は迅速且つ完全なる壊滅があるのみである。

◆公職追放処分

この間の、歴史研究に大きな影響を与えたものは、戦争犯罪者として追訴されたり公職追放処分を受けたりして、多くの戦時に指導的立場にいた人々が、社会的活動を制限されたことでしょう。

第二次世界大戦に協力した人物は公職から追放する、というGHQのお達しで、多くの人たちが官職から教職から追放されました。

公職追放された歴史関係者や著名作家には次のような方々がいます。

板沢武雄(法政大教授、元東京帝大教授、日本近世史)・紀平正美(学習院大教授)・西田直二郎(京都帝大教授 国史学)・平泉澄(東京帝大教授 国史学)・山田孝雄(神宮皇学館大学学長)・原田大六(元憲兵 のち考古学者)・菊池寛(作家)・松本重治(ジャーナリスト)・安岡正篤(ジャーナリスト)・山岡荘八(作家)。

戦犯として訴追されたのは、正力松太郎(読売新聞社長)・徳富蘇峰(ジャーナリスト)・円谷英二(映画監督)などです。

考古学者として著名な原田大六氏が公職追放された理由は、徴兵され中国に出征したのですが、自身の意思に関係なく「憲兵」に配属されました。終戦後、郷里で中学校教諭をしていたのですが、「憲兵」としての過去により、中学校教諭の職を追われました。ご本人は趣味の考古学に進まざるを得なかった、という事情があったそうです。

ともかく、戦前の大日本帝国憲法のもとで、苦労された方々にとって春が訪れました。官憲から著書の発禁処分を受けた、津田左右吉氏などが典型例でしょう。もう遠慮なく『記・紀』の神話部分は6世紀の史官が国の創生物語を創作したのだ、ということを大声で主張できるようになり、いわゆる神話時代の国史は津田説が主流となります。

もう国の創立に関しての研究にタブーはなくなった、というところから出てきた説の典型が江上波夫氏の「騎馬民族国家説」でしょう。

朝鮮半島北部から南下した騎馬民族が、4世紀のころ日本列島に上陸して建てた王朝が大和朝廷の始まり、というもので、戦前なら大問題になったこと間違いなしの説です。

ただ、江上波夫氏は、『魏志』にある卑弥呼女王の国は、南方の中国からの影響がある倭人国で、その国を騎馬民族が征服して大和朝廷を建てたとされています。その以後については、井上光貞氏の史観にほぼ同調されていて、特に「タリシヒコの謎」に関係する事柄については特に言及されていません。

強いて探せば、推古朝の厩戸王子が皇太子の時代や斉明天皇の時代実権を握っていた中大兄皇子のように、上代では皇太子が天皇に代わって政治を行うことが多かったと述べて、「タリシヒコ=聖徳太子」説の援護射撃をしているくらいです。

◆黒塗りの教科書と「くにのあゆみ」

忘れてはいけないのが、占領軍の存在と、その日本占領政策です。具体的に日本の歴史教育に占領軍、GHQがどのように指示していたのか。幸いたくさんの人々の証言があります。

敗戦後の最初の歴史教科書「くにのあゆみ」がどのように作成されたか、執筆者の家永三郎が『「くにのあゆみ」編纂始末』(2001年2月11日 民衆社)という本に書き残しています。

まず、家永三郎の経歴を紹介します。

略歴

1913年(大正2年)生まれ。旧制東京高校~東京帝国大学文学部史学科卒。 東京帝国大学史料編纂所嘱託~旧制新潟高等学校講師・教授~東京高等師範学校教授

1946年 文部省教科書編纂委員嘱託・歴史教科書『くにのあゆみ』執筆。

1949年 東京教育大学文学部史学科教授~定年退官~中央大学法学部教授。

1956年 高等学校用歴史教科書不合格処分を不服とし、裁判を起こす。(敗訴)

1977年 東京教育大学定年退官、中央大学法学部教授

1984年 中央大学定年退職

2002年11月 89才にて没。

専攻は日本思想史であり著書多数。

『くにのあゆみ』がどのようにして生まれたのか、その概略を、家永三郎の『「くにのあゆみ」編纂始末』から紹介します。

・昭和20年12月連合国司令部により国史の授業が停止された。

・昭和20年秋に富山房が今後国定教科書が廃され民間出版の教科書に代わるとみて、家永に中学校用国史教科書の執筆を依頼した。

・私のかねてよりの国史教育の所信と占領軍の検閲通過の考慮を念頭に置いて、翌春までに原稿を完成させた。

・ところが当分国定教科書で行く方針となったので、この原稿は「新日本史」として一般読み物として出版することにした。

・昭和21年の5月文部省の図書監修官丸山国男氏から至急国定教科書の執筆してほしいとの依頼があった。

・もう新教科書は出来上がっていた筈、と聞いてみたら、戦時中の国史教科書編纂責任者であった中村一良氏を豊田武東京女高師教授に替え、丸山氏とともに新教科書の編纂にあたらせることになったとのこと。

・その新教科書草案には、神話伝説の内容が多く残っていて、占領軍司令部の方針に合わず、豊田を外せという占領軍の意向で、丸山氏があらためて教科書を編集することになったのだ。

・そこで新たに外部の執筆者を求めた。古代~平安時代は、家永三郎(国民学校用)、関晃(中学校用)、竹内理三〈たけうち・りぞう〉(師範学校用)等の名が挙がった。

・文部省に執筆者12名が集められ、有村教科書局長の挨拶のあと、GHQ民間情報局教科書関係主任官のトレイナー少佐が通訳などをつれて来室し、次のように教科書に対して要求する事項を述べた。

一、 宣伝的であってはならない。

二、 軍国主義、超国家主義、神道の教義を説いてはならない。

三、 天皇の事績が歴史の全部ではない。経済上のこと、発明、学問、芸術、その他人民の中から出てきたいろいろなことがらを盛るべきである。ただし特定の天皇が実際に重要な事績を遺しているならば、それを書き載せることは少しも差し支えない。ただ天皇なるが故に書くというのであってはならない。

・原稿を書き、それを英訳してトレイナー少佐の検閲・添削を受けながら進められた。

・「新日本史」を書きあげていたものの、短期間に国民学校用には新たに書かなければならず、没になった「豊田案」を利用し、神話的部分を削り見直して間に合わせざるを得なかた。

・見直した部分は、神武天皇東征・崇神天皇の事績・四道将軍発遣・ヤマトタケル熊襲征伐や、記紀の諸伝の非科学的部分である。

・私は津田左右吉博士の研究成果により、客観的史実とみなすことのできない説話についての記事はことごとく削り去ることにした。

・一月半という時間のため、豊田案をベースに使わざるを得なかったが、それを私の参加で教科書改編が徹底されたのであり、有意義であったと自分を慰めている。

・占領軍の検閲は、皇位世襲の伝統や神道・宗教に関する記述以外は、形容詞・副詞など些末な部分の削除のみであり、ほとんど根幹は変えられていない。

・占領軍から挿入することを命ぜられたのは、巻末の「政府も国民も司令部の目的によく力をあわせて、平和な日本を築きあげることにはげんでいます。」「新しい政治が始まりました。今度こそ本当に国民が力をあわせて、日本を民主主義の国にするときであります。」という占領政策の宣伝を利かせた一節である。

・最後に昭和21年元旦の天皇詔書(占領軍の手で調理されたものとされる)で結びとしたのは占領軍の注文によるものであり、成案を押し付けられた「日本国憲法」の場合と全然事情を異にする。

・占領軍の基本方針は私たち歴史学者と一致するものであり、神話と史実の分離は私の平素の学問的信念と全く合致するものであった。

・他の執筆者も同じような考えであった。関君も私に、占領軍の管制下に行われた編纂であるけれども、むしろ戦時中の日本政府の言論統制下よりも学問的良心を悩ませることがなかった、と述懐していた。

・「くにのあゆみ」が進歩的性格を欠いていたとすれば、それはすべてわれわれ執筆者である私たちの思想的未熟さのためと言わねばならない。

・巻末に年表が付けられている。私が原案をつくったのだが、天皇の権力について色分けして示すトレーナー少佐の修正案が出された。当方の案では明治維新以降、天皇に実権ありと濃い色を付けていたのだが、修正案には明治維新から昭和の初めまでは薄い色(実権が弱い)、1931年以降は空白(実権なし)と修正された。

・私はそれが実情に近いと思ったが、文部省は、いろいろ元にもどそうと折衝した。トレーナー少佐は、それなら教科書編纂は中止するとした。

・これは、極東裁判から天皇の戦争責任を除外しようとする占領軍の政策と密接に関係していることであったと想像される。片々たる年表の一小部分に過ぎないこととはいえ、そこには実に重大な政治史的意義が潜在していたのであった。

・昭和21年10月14日(印刷がほぼ終わっていた)、GHQは歴史授業再開許可の指令を発した。渉外局発表の形式で、新教科書「くにのあゆみ」の編纂の趣旨と執筆者のメンバーを発表した。今までの国定教科書で執筆者が公表されることはなかったので文部省は驚いたことであろう。

・10月19日に文部省が「くにのあゆみ」の四人の執筆者と分担部分が発表された。分担の順序に従って私の名が最初に掲げられたためあたかも私が編纂の責任者であるかのごとくみなされ、「くにのあゆみ」批判の矢が専ら私に集中する意外の成り行きになった。

・国粋主義者と急進主義者との左右双方から激しい攻撃が加えられた。それらの批判がすべてあたっているとは思わないが、正直いって「くにのあゆみ」がはなはだ不出来であることは認めなければなるまい。

・しかし、この書物は国史教育史上画期的な意義を有するものであり、その編さん過程の真相を明らかにしておくことが私の義務であると、この記録を書き綴ったものである。

以上簡単に要約しましたが、GHQからの教科書編さんの方針、GHQから記述を入れるように指示された巻末の文章、それにGHQから示された年表の天皇の権限の度合いをしめす濃淡の色についての経緯など興味深いところ

です。

年表の件は、「昭和31年以後天皇の権限はほとんどなくなった」、というGHQの判断が、昭和天皇を戦犯にしないですむというGHQの方針に反して、文部省の役人が「明治維新以来天皇の権限は、王政復古した」と主張したなどは、たとえはまずいかもしれませんが「親の心子知らず」の文部官僚の頭の堅さを知ることが出来ます。

第八章 戦後の「タリシヒコの謎」探索

その後1952年のサンフランシスコ条約によって一応独立国となりました。一応というのは、第二次大戦での戦勝国にはソビエト連邦や中華民国が入っていたのですが、その後の国際情勢の変化で、以上の二国を外した国々との講和条約となりました。

束縛がなくなった歴史学会がその後どのような詩論を発展させ、古来の謎「タリシヒコの謎」はどうなっていったのか、次にあげる方々の「タリシヒコの謎」についての説明を見てみることにします。

(1)上代の記録は6世紀の史官の創作と説かれる、津田左右吉(第二部に既述)

(2)戦後の唯物史観による日本史を説く、石母田正

(3)正統歴史観と自負されている、井上光貞

(4)岩波文庫で中国史書長期セールの中の、石原道博

(5)聖徳太子の研究なら第一人者とされる、家永三郎

(6)邪馬台国と太宰府の係わりを論じた、長沼賢海

(7)鶴峯戊申以来の倭国論を展開した、古田武彦

(8)郡評論争で弟子の井上光貞に負けた、坂本太郎

(9)聖徳太子は存在しなかったという、大山誠一

(10)近年、古代通史を発表した、大津透

(11)日中歴史共同研究の古代史担当の日本および中国の委員

(12)旧皇族の出自を売りに古代史論を展開する、竹田恒泰

(13)その他のアカデミズムの論客・小説家など

(14)多元的古代史論者たち

★1)津田左右吉 第二部で既述しました。若干追加しておきます。

津田左右吉は、『記・紀』の神話時代の記述は創作と主張していますが、大和朝廷が歴代日本列島を治めてきていて、その統治自体は評価すべきであり、天皇制廃止などは論外という主張であり、敗戦後、勢いのあったマルキスト流の史論とは一線を画していました。

★2)石母田正

石母田正は、1912年(大正元年)生まれ、1986年(昭和61年)に亡くなっています。

略歴:東京帝国大学文学部西洋哲学科に入学し国史学科に転じ1937年(昭和12年)卒業。出版社社員~新聞記者を経て、1947年法政大学法学部講師に転じました。1948年に教授~法学部長、1981年定年退職、名誉教授。

戦後の共産党勢力の伸長にあわせ「民主主義科学者協会」がその影響下に組織されました。そして、その歴史部会を中心に「国民的歴史学運動」の中心的人物として活動しました。しかし、その後、共産党の衰退とともに、民主主義科学者協会の活動も衰退し、石母田正も共産党活動から距離を置くようになったようです。

主な著書『歴史と民族の発見』、『古代国家の成立』など多数。

本論においては『古代国家の成立』日本歴史叢書 岩波書店 1971年1月 における石母田正のタリシヒコ関係の発言を中心に拾っていくことにします。

◆『古代国家の成立』の特徴

この本には他の古代史本には見られることがない(あるのかもしれませんが)特徴があります。それは、文中に「注」が入るのはよくあることです。その「注」には、普通は自分の著書や、著名な定説的な方の書物名の参照個所が挙げられるのですが、この石母田先生の著書には、数えてみましたら「文注」として、井上光貞21カ所、直木幸次郎13カ所、坂本太郎8カ所、という日本史の学者に混じって、マルクス・レーニン23カ所という多くの「文注」が挙げられていました。

当時の歴史学関係にマルクス・レーニン主義が色濃く入っていたことを示す著作物といえましょう。当時の雰囲気を示しているのでしょうが、半世紀たった現在の目には、ちょっと信じられません。

本の内容を紹介することは冗長に過ぎますので、問題に関することについての部分のみについて紹介します。

◆石母田正の『隋書』の記事の解釈

肝心の石母田正の「タリシヒコ論」を探したのですが、隋に使者を派遣したのは推古朝であり、聖徳太子が送ったのは自明のこととされるのか、タリシヒコは誰、ということについての論議は全くありません。

あるのは、天を兄にして日を弟にする、という倭(俀)王の考え方についての論議です。タリシヒコについては次のように述べています。

石母田正は、7世紀初頭の支配階級の結集の仕方、権力の集中についての段階の説明を述べ、天皇号の成立に関して、『日本書紀』にみえる朝鮮三国への詔にある「明神御宇日本天皇〈あきつみかみと あめのしたしらす やまとのすめらみこと〉」という称号についての見解を述べた後、次のように述べています。

【倭国王の称号が問題になるもう一つの場は、隋との国交である。百済・新羅の上表にたいしては必ずしも常に文書の形式での対応は必要でないが、隋との国交は、諸蕃の王としての朝貢関係にはいるのであるから、かっての倭王武の上表文のように、表をたずさえて行くことが必要条件となってくるからである。

前記のように、隋の皇帝にたいして、「大国」たるの地位を承認させ、それを新羅にたいする外交上の圧力とすることが国交の基本的目的とすれば、称号の問題もそれの重要な一環であったのは当然である。

それは三回にわたる遣隋使派遣のなかで次第に具体化されてきた問題である。第一回の場合は、「倭王アリ、姓ハ阿毎〈アメ〉、字は多利思比孤〈タリシヒコ〉、阿輩雞弥〈オオキミ〉ト号ス」とあるから、倭王はこの時はまだ隋にたいして五世紀以来の「大王〈オオキミ〉」を称号としていたはずである。

問題は、倭王が自己を「天」と関連させた独特の仕方にある。隋帝が「此レ大イニ義理ナシ」といったのは、「天」と関連させたそのことにたいしてではなくして、自己の「姓」をアメ=天とし、あるいは天を「兄」とし、日を「弟」とするようなプリミティヴな、日本的な仕方にたいしてであったとみられる。中国では漢代以来、一種の自然哲学またはコスモロジーとしての「天」の観念が完成されていたから、その「天」と王を姓や血縁で結び付ける倭王の素朴な仕方が、「義理ナシ」と考えられるのは当然であった。

このとき、隋帝が「是ニ於イテ訓エテ之ヲ改メシム」とあるのは興味ある事実であって、十七条憲法の第三者における「天」と王権との関連のさせ方は、純粋な中国の思想であって、右の日本的仕方の痕跡さえみえないのは、それが中国に通用しないことを隋帝によって知らされた結果であろう。】

しかし、石母田正は、俀王の執務状況を使者から聞いた内容について、読者は既に十分承知している、という前提で、使者の伝えた内容の『隋書』の記事を省略してしまっています。

その「天と日」の関係は、俀王とその弟の執務状況を使者が文帝に伝え、「大いに義理なし」と言い、改めるよう訓令した、と『隋書』にある次のところです。

【俀王は天を以て兄となし、日を以て弟となす。天未だ明けざる時、出でて政を聴き、跏趺して坐し、日出ずればすなわち理務を停め、わが弟に委ねんと言う。高祖曰く「これ大いに義理なし」と。ここに於いてこれを改めるよう訓令した。】

このように『隋書』にはあります。たしかに、俀王は、「天を以て兄とし、日を以て弟としている」とあるのは間違いありません。しかし、文帝が「義理なし」としたのは、俀王が、政務を夜明け前に兄が行い、日中は弟に任せる、という兄弟政治体制批判にあったのではないでしょうか。「天が兄、日が弟」という俀王の理念が、俀国の政治体制にそのような形で現れる、ということは中国大陸を治めている現実主義者の中国皇帝としては想像もできなかったことでしょう。

単に俗世の政務だけではなく、結跏趺坐しての務め、というのは宗教的な頭領としての務め、古くは卑弥呼女王と弟王の関係にもみられるような、という体制であったということではないでしょうか。

このような問題を意識的に隠したとは言いませんが、『隋書』の記事をカットして、「天」と「俀王」との関係について論じるのは如何なものでしょうか。『隋書』の内容について疎い読者は、石母田正の説くところが正しいかどうか判断できるわけがありません。なお、この天兄日弟という思想に基づいた『隋書』の記事の解釈は、後年、日中歴史共同研究でも日本側委員から提出されます。(後で述べる予定です)

また、阿毎=アメ=天としての論議は次のところにも出てきます。

【第二回の場合は、有名な「日出ヅル処ノ天子、書ヲ日没スル処ノ天子ニ致ス。恙無キヤ云々」の国書であって、隋帝をして「蛮夷ノ書、無礼ナル者有リ、復タ以テ聞スル勿レ」といわしめたものである。煬帝を怒らせたのはいうまでもなく倭王が「天子」の称号を用いたからであって、おそらく中国の「天子」の称号が、諸蕃国や四夷の上に君臨する世界帝国の君主の独特の地位をしめすものであることを知らなかったことからくるミスであったか、または「大国」の王としての気負いからきた勇み足であろう。】

この発言の中にみられるように、自己の姓をアメ=天としたのが問題と言っていますが、『隋書』にはそのように阿毎=天というように、和語の「阿毎〈アマィ・アメィ〉」を漢語の「天」で解釈するのは基本的に誤っているのではなでしょうか。その間違った解釈に基づく天兄日弟の論議は屁理屈にもならないものとなっています。大いに義理ナシと思われます。

◆隋の琉球侵攻について

普通、隋との国交に関連して『隋書本紀』の流求国侵攻について触れる歴史家は少ないのですが、石母田正は若干ふれられています。

しかしそれは、そのものズバリの『隋書』の記事に対してのものではありません。タリシヒコの国書で、俀王が日出づる処の天子、と天子と自称したことについての解説のところです。

【(第二回の遣使で)倭王が従来の「大王」以外に、国際的に通用する新しい称号を設定しようとして試みたことが、これによって知られる。

同じ時代に、中国北方の雄蕃たる突厥の王が、「従天大突厥天下賢聖天子」という「天子」号を用いたことの結果として、ついに「大隋天子」の「奴」とされたのにたいして、倭王の国書問題が重大化しなかったのは、この段階における倭国の特殊な地位によるものである。

突厥は隋に対立する強大な雄蕃であったのにたいして、煬帝はこの時期に海東諸国、たとえば「流求」(今の台湾)をも招撫しようとしており、倭国にたいしても同様であったと見られるからである。】(同書42頁)

石母田正はこのように、流求国=台湾説をあたかも定説の如く、文注も付けずに叙述しています。

琉球国は『隋書』にも流求国伝があり、台湾説よりも、現在の沖縄の旧名琉球王国である説の方が論理的と思いますが、それはさておき、「文注」も付けずに流求=台湾と断言されるのは、民主主義科学者協会歴史部会を率いる科学者とは思われません。

推測ですが、古代から王国が存在し高度の文明を築いていた琉球王国を侵略したのではない、これは蕃族居住地台湾のことだ、という説に飛びつき人民民主主義中国におもねったものかもしれません。

話はタリシヒコから外れますが、石母田正は、

◆邪馬台国は30国ではなく29国と不思議な判断をします。

『魏志』倭人伝には、卑弥呼の女王国は、狗邪韓国に始まって、対海国・一大国・末盧国・伊都国・奴国・不弥国・投馬国・邪馬壹国の9国が書かれ、旁国として21国計30ヵ国とあるのですが、次のように29国と書かれています。

(卑弥呼はシャーマン的な面と)【もう一つの顔は、「親魏倭王」として外部を向いている顔である。後者は、第一に女王の統属下にある二八ヵ国の諸王にたいする対外関係によって、第二にそれらの諸国を代表して中国に対する国際関係によって規定されていた。】

これも推測ですが、朝鮮半島南部に存在し、倭国の北岸に存在したと書かれている「狗邪韓国」ですが、倭国の一国である筈がない、というマルキスト石母田正としての、朝鮮半島の方々におもねった意見かと思われますが、どうでしょうか。

◆石母田史観

前述のように中国の史書を勝手に読みかえるし、都合の悪いところの中国の史書の記事は紹介しないし、『日本書紀』と中国史書との齟齬についての言及もありません。文注に見えることの多い、井上光貞・直木孝次郎等の史観にマルクスレーニン主義の衣を被せているもののようです。

戦前のクビキから解放された、とは言いますが、石母田史観は既に大和一元王朝という戦前のクビキの中で培われていたようです。おまけに近年の政治国際情勢におもねったマルキストとしての判断が加わっているのは、果たして科学的歴史研究者と言えるのでしょうか。

まとめとして

中国の正史『隋書』の記述が『日本書紀』の記述と合わないことについて、「科学的社会主義者」としての立場から、『隋書』の記述の誤りとはいえず、かといって、『日本書紀』の記述を間違っている、と言うだけの根拠もなく、うやむやに済ませているようです。

天と日という哲学問答に持ち込んでそちらの方に読者の注意を向けさせている、という感想を持ちました。ともあれ、唯物論史観からの「タリシヒコの謎」解きに、何らかの進展を期待したのですが、それは見事に裏切られました。

【参考資料】

『古代国家の成立』日本歴史叢書 岩波書店 1971年1月 から本論関係個所を抜粋

第1章 国家成立史における国際的契機

第二節 権力集中の諸類型 推古朝

推古朝は、東アジアにおける戦争と内乱の周期の始まった時代にあたっている。倭国がこの時期に過去一世紀にわたって中断していた中国王朝との外交関係を再開したことは、対外関係の歴史において一つの画期をなすものである。(P22)

(以下当時の東アジアの政治情勢を説明している。p22~31 略)

(続いて国内の体制について述べる。P31~)

太子によるいわゆる改革が、六〇三(推古一一)年の冠位十二階の制定、六〇四(推古一二)年の十七条憲法の制定、六二〇(推古二八)年「天皇記・国記」等の編輯など、すべて六〇〇(推古八)年の第一次遣隋使派遣以後に集中的におこなわれていることは、注目すべき点であろう。書紀の編者によれば、厩戸皇子が「皇太子」になったのは推古元年であり、それと同時に太子に対する万機総摂の大権(「総摂万機、行天皇事」(万機=よろづのまつりごと、総摂りて=ふさねかわりて、天皇事=みかどわざ、行たま=したまふ)が付与されているように記載されているが、後者については、私は疑問をもつ。推古紀の特徴の一つは、推古八年対新羅出兵の記事までは重要な記事がほとんどないことである。太子の万機総摂が元年からであるとすれば、これは問題であろう。推古九年二月に太子は「初メテ」「宮室」を斑鳩に興したと書紀は記しているが、この時が太子の万機総摂の開始の時ではなかろうか。それまでの太子は、父の用明天皇の池辺雙槻宮〈いけべのなみつきのみや〉の一隅にある「上殿」に住んでいたのであり、いわば部屋住みの身分にすぎない。斑鳩宮の建設が、辛酉の年におこなわれていることも、甲午の年の憲法制定とならんで、それに重要な意義が附されていたことをしめすものであろう。斑鳩宮の建設が、太子の万機総摂の開始の時とすれば、それが対新羅出兵と第一次遣隋使派遣の翌年であることが重要な点である。「万機」の主要な内容が特に軍事と外交にあることを示唆しているからである。】(P32)

(新羅出兵計画とその挫折についての説明 略 次いで蘇我馬子との関係について次のように述べる)

【出兵計画さえ挫折する弱体が推古朝の特徴であるから、太子の軍事指揮権が背景に退き、それに代わって外交が主要な課題として登場するのは当然である。したがって隋及び朝鮮の三国に対する外交において、太子が主導権をとったという説は、大いにあり得ることと考える。しかしこのことは、太子が蘇我氏に「対抗」して外交を推進したという、従来くりかえされてきた説を支持することではない。むしろ逆に、大臣蘇我馬子をふくむ支配階級を代表して太子の外交は推進されたとみるべきであろう。この段階で太子と馬子の対立をしめす資料は、何一つないにかかわらず両者の対立、太子の独自性だけを強調するのは、その反対に馬子の主導権だけを強調する見解と同じように、階級の全体的運動として歴史を見ないで、諸個人または諸氏族の部分的対立からだけ歴史を解釈する結果となる。】(P33)

(以下、支配階級の結集の仕方、権力の集中についての段階の説明・・略)

(天皇号の成立に関して、書紀にみえる朝鮮三国への詔にある「明神御宇日本天皇〈あきつみかみと あめのしたしらす やまとのすめらみこと〉」という称号についての見解を述べた後次のように述べる)

【倭国王の称号が問題になるもう一つの場は、隋との国交である。百済・新羅の上表にたいしては必ずしもつねに文書の形式での対応は必要でないが、隋との国交は、諸蕃の王としての朝貢関係にはいるのであるから、かっての倭王武の上表文のように、表をたずさえてゆくことが必要条件となってくるからである。前記のように、隋の皇帝にたいして、「大国」たるの地位を承認させ、それを新羅に対する外交上の圧力とすることが、国交の基本的目的とすれば、称号の問題もそれの重要な一環であったのは当然である。それは三回にわたる遣隋使派遣のなかで次第に具体化されてきた問題である。第一回の場合は、「倭王アリ、姓ハ阿毎〈アメ〉、字は多利思比孤〈タリシヒコ〉、阿輩雞弥〈オオキミ〉ト号ス」とあるから、倭王はこの時はまだ隋にたいして五世紀以来の「大王〈オオキミ〉」を称号としていたはずである。問題は、倭王が自己を「天」と関連させた独特の仕方にある。隋帝が「此レ大イニ義理ナシ」といったのは、「天」と関連させたそのことにたいしてではなくして、自己の「姓」をアメ=天とし、あるいは天を「兄」とし、日を「弟」とするようなプリミティヴな、日本的な仕方にたいしてであったとみられる。中国では漢代以来、一種の自然哲学またはコスモロジーとしての「天」の観念が完成されていたから、その「天」と王を姓や血縁で結び付ける倭王の素朴な仕方が、「義理ナシ」と考えられるのは当然であった。このとき、隋帝が「是ニ於イテ訓エテ之ヲ改メシム」とあるのは興味ある事実であって、十七条憲法の第三者における「天」と王権との関連のさせ方は、純粋な中国の思想であって、右の日本的仕方の痕跡さえみえないのは、それが中国に通用しないことを隋帝によって知らされた結果であろう。

第二回の場合は、有名な「日出ヅル処ノ天子、書ヲ日没スル処ノ天子ニ致ス。恙無キヤ云々」の国書であって、隋帝をして「蛮夷ノ書、無礼ナル者有リ、復タ以テ聞スル勿レ」といわしめたものである。煬帝を怒らせたのはいうまでもなく倭王が「天子」の称号を用いたからであって、おそらく中国の「天子」の称号が、諸蕃国や四夷の上に君臨する世界帝国の君主の独特の地位をしめすものであることを知らなかったことからくるミスであったか、または、「大国」の王としての気負いからきた勇み足であろう。いずれにせよ、第一回の素朴さに比較すれば、倭王が従来の「大王」以外の、国際的に通用する新しい称号を設定しようと試みたことが、これによって知れる。同じ時代に、中国北方の雄蕃たる突厥の王が、「従天大突厥天下賢聖天子」という「天子」号を用いたことの結果として、ついに「大隋天子」の「奴」とされたのにたいして、倭王の国書問題が重大化しなかったのは、この段階における倭国の特殊な地位によるものである。突厥は隋に対立する強大な雄蕃であったのにたいして、煬帝はこの時期に海東諸国、たとえば「流求」(今の台湾)をも招撫しようとしており、倭国にたいしても同様であったとみられるからである。第三回は、裵世清に託した国書の「東ノ天皇、敬ミテ西ノ皇帝ニ白ス」であり、隋帝の国書「皇帝、倭皇(倭王)ヲ問ウ」に対応するものである。この記事の信ぴょう性については、推古三十年在銘中宮寺天寿国繡帳〈しゅうちょう〉等に「天皇」号が使用されている事実があるから、それを疑う理由はないようである。「天皇」は古代中国において「天帝」=北極星をさし、推古以前に中国で君主の称号として用いられたことがない。しかし問題の鍵はその語義にあるのではない。むしろ「天皇」という称号が、一方において朝鮮の諸王の「大王」号と区別され、同時に他方において中国の君主の「天子」や「皇帝」等の称号からも区別されるところの第三の新しい称号であったところに重要な意味があったとみられる。(中略)

倭の五王が南朝宋に遣使朝貢した形式は、中国王朝の官爵を請願し、そのことによって自己の国際的地位を確立しようと図ったのにたいし、推古朝の対隋外交には、官号を請求したり、あるいは冊封を受けてその藩臣となろうとした形跡がなく、そこに中国王朝の世界帝国的秩序の内部に、みずからの「大国」としての秩序を形成しようとした意図がみられるものであって、「天皇」号の成立はそのことを象徴するものであろう。(~p43 以下略)】

★3)井上光貞

◆略歴など

井上光貞は1917年(大正6年)生まれで1983年(昭和58年)に亡くなっています。彼は、明治の元勲とされる井上馨の曽孫にあたり、三回総理を務めた桂太郎の孫にあたります。

東京帝大在学中から坂本太郎の指導を受け、卒業後1967年東大教授、1974年文学部長、1982年国立民俗歴史博物館の初代館長と、国史学会の中心として活躍されてきました。

また、恩師坂本太郎との「郡評論争」は古代史関係者の間では有名です。著書には『日本浄土教成立史の研究』・『日本古代国家の研究』など多数あります。

◆タリシヒコ関係の井上光貞の発言

井上光貞の考えの参照先に用いることにしたのは、『飛鳥の朝廷』講談社学術文庫2004年7月 です。

この本は1974年に小学館より刊行された『日本の歴史』第3巻を底本とし補章を補いました、とあります。

この「補章」というのは、1974年の『日本の歴史』出版後に、埼玉の稲荷山古墳出土の鉄剣銘の解読から、ワカタケルという文字が読み取られ雄略天皇のことだ、という定説が出来上がりました。

そこで、雄略天皇期に大和朝廷が日本列島を支配した証拠、ということで、古田武彦『失われた九州王朝』(1972年)の宋朝に上表文を出したのは九州王朝という説や、金錫亨の『古代朝日関係史』(1969年)の「倭の五王たちへの叙爵は朝鮮半島諸国の日本国内の分国の統治権を宋朝に認められたもの」という説に対する反論の根拠が出来た、として加えられたものです。

この『飛鳥の朝廷』は序章 古代国家の成立―東アジア世界の一員として で井上光貞がこの本を執筆にあたって基本的な考えを述べています。そして“第六章 日出づる国の天子”という「タリシヒコの謎」にズバッと迫れると思われるような章があります。

この『飛鳥の朝廷』の序章および第六章の抜粋と、井上光貞氏のタリシヒコ関係の叙述の根幹と思われるところを抜粋し、疑問点なども加えて紹介しておきます。

まず、序章の最後に概略次のように述べています。

【もう一つは、中央の舞台の動きだけにとどめないで、広く地方の動向にも眼を配りながら考察することである。各地の古墳に被葬者として眠っている無名の地方族長を含めてのことである。私は『日本書紀』を中心とする文献にもとづいて6~7世紀の歴史をあとづけることを試み、その範囲内で叙述を進めることが本書の目標。】(20~21頁 朱太字化およびアンダーラインは当方による)

疑問A) 『日本書紀』の叙述する歴史に基づいて他の資料を参照しながら歴史の叙述を進める、という基本目標とされていますが、それで本当の歴史の叙述といえるのかな、という疑問がわきます。

津田左右吉の神話時代の『日本書紀』の記述は6世紀の史官の創作という説が、ほぼ定説になっているので、6~7世紀の『日本書紀』の記述は正しいとされた、ということなのでしょう。

しかし、『日本書紀』に「タリシヒコ」関係記事が一切出ていないのに、そんなことを断言してよいのか、つまりは『日本書紀』に記載されていない中国の史書の記述は、「歴史」として取り上げない、ということになるのでしょうか。

続いて、第六章 日出づる国の天子 のタリシヒコ関係の井上光貞の記述を紹介します。

◇一、旧外交の解体(同書238~ 概要)

【推古朝は、東アジアの国際情勢が大きく転換した時代であった。

過去一世紀、中国との交渉がなかったが、百済を介して間接的に文物制度を専制的なものに押し広げ都市化も進んでいたが、田舎の文明に過ぎなかった。隋が全国を統一したのを機に、過去一世紀に培った国力に自信をもって中国から直接文化を吸収する転機をつかんだ。

隋が589年に陳を倒して統一帝国を作り上げた。高句麗も勢いを恐れてその傘下に入り、遼東郡公高麗王とされ、百済も早速入貢した。

日本はこの時期に新羅に対して任那〈みなま〉の権益回復を狙ってか、強硬手段に出ようとしていた。しかし、新羅も594年に隋に朝貢し、楽浪郡公新羅王に封じられた。日本はその翌年新羅への軍を引いた。

推古6年(598年)高句麗と隋との衝突が生じた。日本は600年に任那を新羅が侵した、と軍を送った。

対新羅との紛争の解決には、隋文帝との交渉が必要としたのであろう、日本の使者が100年ぶりに中国本土を踏んだ。】

◇アメタラシヒコ(243~244ページ)

【『隋書』によると、文帝の開皇二〇年(六〇〇)、倭王の、姓は阿毎〈あめ〉、字〈あざな〉は多利思比孤なるものが阿輩雞彌と号して、使いをつかわし、洛陽の朝廷をおとずれたという。

阿毎と多利思比孤を姓と字ととったのは無理もない誤りで、じつは一語の「アメタラシヒコ」であり、これは天皇の通称である。その意味は、タラシはタラス、すなわち足るの敬語からきたもの、ヒコは男子の尊称であり、アメは天であるから、全体で「天の高貴なる男子」というような意味をあらわすものである。推古は女帝であるから、この称号と矛盾するという人もあるが、称号は通称であるからこれでよいのである。(中略)】

疑問B)最初のタリシヒコの遣使の言、として俀王の名前「タリシホコ」を告げたのを、隋の役人が間違って記録した、ということで井上光貞の論は成り立っていると思われます。

しかし、タリシヒコは第二回の遣使では国書を持参させています。その国書には、第一回の遣使と同じ名前が書かれていたので、隋の役人は「姓は阿毎、字は多利思北孤、号は阿輩雞彌」と記録した、ととるのが常識と思えるのですが、どうしてこのような理がとおらない解釈をされるのでしょうか?

疑問C)アメタラシヒコと読んで「天の高貴なる男子」と説明していますが、なぜ女性の推古天皇でも「通称」だから構わない、というのは強引というか、自己の判断の傲慢な押し付けでしょう。せめて通称だから構わない、という前例があれば、それをしめすべきでしょう。

また「号の阿輩雞彌」について井上光貞は次のように解説します。

【いっぽうの阿輩雞彌は「オホキミ」であり、「大王」を倭語としてあらわしたものである。】と。

疑問D)5世紀の江田船山古墳出土の鉄剣銘、「治天下蝮XXX歯大王」、稲荷山古墳出土の鉄剣銘「獲加多支鹵大王」から分かるように、すでに国内で「大王」という「倭語」は定着していたと思われます。

それなのに、中国にも理解できる「大王」を使わずに、訳も分からぬ「阿輩雞彌」なる号を使ったのでしょうか。また、大王といういわば地位を示す語が「号」として用いられた例があればともかく、「大王=号」という解釈には無理があると思われます。むしろのそのまま「アハケミ」「アハキミ」そのままで和語を探したらよいのにと思います。アハケミはちょっと思いつきませんがアハキミなら阿波君でも号として十分意味は通じると思いますが。

◇「天」と「日」と(244~245頁)

【使者は、「倭王は、天を以て兄となし、日を以て弟となす。天の未だ明けざる時、出でて政を聴き、跏趺して坐し、日出づればすなわち理務を停め、云う我が弟に委ねん」とこたえている。

使者が「天」をなぜ倭王の兄とし、「日」をなぜ倭王の弟としたかは、つまびらかでない。しかし、国王を説明するにあたって天と日をもってしているのは、ここにも日本の神話体系が念頭にあったからであると私は思う。日本の神話体系では、「天」なる高天原にまします「日」の司祭者たる女神が、地上に降臨するというかたちで、天皇の起原を説いている。古代の国王観は天と日の二つの観念を柱にしているといってよいからである。

しかし、文帝はこれを聴いて「此れ大いに義理なし」といい、「訓〈おし〉へてこれを改めしむ」と書かれている。日本の国王号やその王号の背景にある日本神話的な国王観は、中国的な秩序観=礼に違反するというわけであろう。】

疑問E)文帝の質問に対して、使者の説明の解釈で井上光貞は、「天が俀王の兄で、日が弟」としています。

しかし、この井上の解釈では、倭王は天の弟、ということになります。そして、日が弟ということです。天の弟として倭王があり、日は倭王の弟というようなちょっと理解しにくい図式になります。

天-(弟)-倭王―(弟)―弟王=日

天 ――――(弟)――――日

この文章を素直に解釈すると、天と日の関係は天が兄で日が弟、夜明けまでは兄が、夜が明けたら弟が理務を取り仕切る、というようにとるのが理性的ではないでしょうか。

夜明けまでが「天」(兄)で、日が昇ったら「日」(弟)と、天と日が同一のレベルでの上下関係を示す、というのは、現代のわれわれには理解を超えるところがありますが、文意をそのままとれば、そのようなことでしょう。

◆『隋書』の「遂に絶つ」の解釈

『隋書』は次のように簡単な言葉で俀国伝を締めくくっています。煬帝〈ようだい〉が裴世清を派遣して俀王と面談したことなどを記した後「此後遂絶」の4字で終わっているのです。隋国との国交が絶えたとしているのです。

井上光貞は『日本書紀』にある推古22年犬上君御田鍬の遣使について『隋書』の「遂に絶つ」という記事に関係して次のように説明しています。

◇犬上御田鍬(P278~279)

【隋の煬帝が、高句麗征討の本格的準備にとりかかったのは、推古朝の一八年にあたる六一〇年のことであるが、翌年には百済武王が使者を隋にやってふたたび軍導の役をもうし出、新羅真平王も「奉表して師を請うた」ことが、『隋書』や『三国史記』にみえている。

こうして百済・新羅両国を自己の陣営にひきつけた煬帝は六一二年、二〇〇万の大軍を発動し、みずからも遼河をわたったのである。

高句麗のまもりはかたく半年にして軍をひいた。煬帝は翌六一三年、再び兵を発し、帝みずからも遼河の東にいたった。しかしこのときも隋軍が各地に敗れたのみでなく、諸所に反乱がおこり、東都洛陽も包囲されるありさまであった。そこで、いったん軍を解いた煬帝は、さらに翌六一四年の二月、軍臣の反対をおしきって三たび遠征を開始した。

しかし、国内の反乱は拡大し、動員も意のままにすすまず、七月、高句麗もまた疲弊して降を請うたのを機に、遠征をあきらめるにいたった。

『書紀』によると推古二二年(614年)の六月、日本は犬上君御田鋤〈いぬがみのきみみたすき〉と矢田部造〈やたべのみやっこ〉を遣隋使として隋におくった。これは煬帝が第二次遠征の詔を下してのち四ヵ月あとのことである。日本はその詔を知っていたかどうかはわからないが、すでに三年におよんだ隋の大遠征を知らぬはずはなく、それにかかわるなんらかの意図をもって使節をおくったのであろう。

御田鋤が隋都に到着したのは、行路に五カ月を要したとして、その年の末のことであった。このときは、煬帝が第三次遠征に失敗したのちのことで、帝都の周辺にも反乱が猖獗をきわめ、朝廷の内部にも離反者が続出していた。

したがって御田鋤がはたして、隋都について使命を果たしたかどうかは、疑わしいところがある。

『隋書』が小野妹子の第二次発遣を記したあとに、「此の後遂に絶つ」とあるのは、妹子は隋都に着いたが、御田鋤は着かなかった証拠ではなかろうか。】と、苦しい解釈をしています。

疑問F)「此の後遂に絶つ」について、井上光貞の説明をちょっと長々と紹介しました。

井上光貞は『隋書』に、この犬上御田鋤の遣使のことが記されていないことから、当時の中国国内の戦乱状態からして、遣使の目的を果たすことができなかったのではないか、とします。

しかし、『隋書』の中で、俀国伝という東夷の諸国の中の一つの国との通行の歴史を記述しているわけで、その最後の締めくくりが「此後遂絶」なのです。

『日本書紀』には、その後も何事もなかったかのように「大唐」との通行は変わりなく続けられたように記されています。

井上光貞が説くように、『隋書』が「此の後、遂に絶つ」とあるのは、一回の遣使が着かなかった、という小さな事柄でないように思われるのですが、井上光貞の解釈は違いました。

しかし、『隋書』には『日本書紀』が書いていない、井上光貞が紹介しない、もう一つの日本列島からの隋への遣使記事があるのです。

『隋書』帝紀に「大業六年(610年・推古18年)春正月に倭国が遣使し方物を貢じた」という記事があります。

また、この記事の注目すべき点は、「俀国」でなく「倭国」の朝貢記事ということです。この井上光貞の『隋書』についての紹介で基本的におかしい、と思われるのは、『隋書』に「俀国」とあるのを、すべて「倭国」となにの断りもなく書き変えられているのです。

ところが、この大業6年の朝貢記事は、「俀国」ではなく「倭国」の朝貢記事なのです。つまり、『隋書』の記事に誤りがなければ、隋に朝貢してきたのはタリシヒコの国「俀国」と「倭国」の二つがあった、と思えるのです。

自分の守備範囲、日本の史書に記載のないところまで手を出すのを自制されたのでしょうか、いささか卑怯な感じもしますが。しかし、御田鋤が着かなかったということが「この後遂に絶つ」の意味だとしたら、この『隋書』の倭国来貢記事は井上説を根底から覆します。ですから、読者の目に触れさせないように隠している、としか思えません。

俀国からの遣使は、『隋書』によれば2回だけなのです。そして裴世清が俀王と面談した後、俀国との国交は絶えた、と『隋書』は述べているのです。

この『飛鳥の朝廷』第六章に「隋との国交」と項を改めて、国書についての疑問点などについて、井上光貞の見方を示していますので、そちらもチェックしてみます。(268~279頁)

内容として簡単に箇条書きにしてみます。

①小野妹子が国書を持って入隋した。その国書の内容は『隋書』の記事によれば「日出づる処の天子、云々」の書き出しの文書だ。

②天子と日本国王が称したことや、「恙無きや」とか「書を致す」というような対等の立場を表したので煬帝に不快感をあたえた。

③日本は「倭の五王」時代とことなり、中国皇帝の冊封する王国ではない、と主張した。

④煬帝は怒ったが、東方政策上、日本を無視できず、翌年使節をおくり「宣諭」する。

⑤『日本書紀』によれば、使者裴世清は国書を推古女帝に奏上した。

⑥『隋書』の方はすこし違っていて、女帝は世清を謁見し、その問答を伝えている。

⑦『隋書』によると、世清は女帝にあっている。いずれが正しいだろうか。

⑧国書の内容の『日本書紀』の記事の「倭皇」か「倭王」のいずれが正しいのか、

⑨『日本書紀』に、妹子が隋帝からの国書紛失の問題は、世清がのちに奏上しているので、『日本書紀』の記事はおかしい。

⑩煬帝は国書を妹子にではなく、世清に託したのだが、その事情を体面上正当化するために、『日本書紀』の記事を造作したのではないか。

疑問F)⑤、⑥で『隋書』の記事と『日本書紀』の記事との齟齬について、⑦のように「いずれが正しいのか」とまともな疑問を述べています。で、井上説の披歴があるかと思うと、「この異同はしばらくおいて」として、⑧に話がそれてしまって、結局ぼかされてしまっているのです。

疑問G)⑨、⑩で、『日本書紀』の記事にはどうやらいろいろと取り繕っている、ということを言っています。井上光貞は、国内の史料の範囲内での判断をしていく、と最初に言っていたのですが、どうもそうはいかなくなったので、誤魔化して、ぼやけさせています。

しかし、『隋書』の記述が俀国の国情を正しく伝えているとすると、推古天皇は早朝まで結跏趺坐して理務をしていた、とか、妻がいた、「リカミタフリ」という不思議な名前の太子がいた、などの日本側の史書との整合性の問題が出てきます。

つまり、『隋書』の記述の中で「日出する処の天子云々」の国書だけを取り上げて、あとはすべて『日本書紀』の記事と、つじつま合わせに努め、説明不能のところは適当にごまかしているのが井上光貞説と言えましょう。

◆補章について

この講談社学術文庫の『飛鳥の朝廷』は、一九七四年に小学館より刊行された『日本の歴史』第三巻を底本とし、補章を補いました、と巻末に書かれています。

稲荷山古墳出土の鉄剣銘の解読が『日本の歴史』第三巻の刊行以後に明らかになったので、その銘文の解読が日本の歴史に与えた影響を、この『飛鳥の朝廷』2004年に「補章」として追加されたわけです。

この「補章」に井上光貞が、直接「タリシヒコの謎」に言及しているのではありませんが、日本列島に「倭国」という大和朝廷と違う政治体制が存在していたのではないか、という江戸時代の鶴峯戊申などの説を否定するような叙述「九州王朝は空中楼閣」があるので、参考に取り上げます。

この「補章」がいつの時点で書かれたものか、この講談社学術文庫(二〇〇四年刊)には記されていませんが、この補章に追記として次の文章があります。

【この論文を敷衍したものを『諸君』十二月号(一九七八年)に「鉄剣の銘文―五世紀の日本を読む」と題して発表しているので、参考にしていただきたい。】とありますので、一九七七年あたりにかかれたものと思われます。(井上光貞一九八三年歿)

その「補章」の最後のところに、九州王朝説批判が出ています。概略を紹介します。

【稲荷山古墳から出土した鉄剣銘にワカタケルとあり、雄略天皇のことだ、とされた。そして、それまで熊本の江田船山古墳出土の鉄剣銘も、今までは反正天皇〈たじひのみずはわけのみこと〉のこととされてきたが、改めて検討すると、それもワカタケルと読めるということで、これも雄略天皇のことだ、と修正された。つまり、東と西に同時期に雄略天皇に関係する鉄剣銘が現れた、これは雄略天皇の時代に日本列島が大和朝廷の勢力範囲になっていたことを示す、という説が誕生し、やがて定説化された。】

この新定説によって井上光貞は、わが国の5世紀の状況について「補章」を付け加えることにした、と述べています。以下に関係個所を略述し紹介します。

【補章 辛亥はやはり四七一年 ◇雄略天皇治世のもの (略) ◇名と氏混同の大野説 (略) ◇被葬者は近衛兵首領 (略)

◇九州王朝は空中楼閣

紙数が尽きたので、終わりに、銘文発見の学説史的意味を二点ほど記しておく。第一に、『宋書』の倭王武の上表文に、雄略の祖先が、東は毛人五五国、西は衆夷六六国、海北の九五国を征したとあるが、学者は明治以来これによって、遅くとも五世紀後半の大和政権は、東は東国、西は九州を収めていた、と解してきた。すると、このたび雄略の名を刻んだ銘文が東国と中部九州の古墳に確認されたことで、通説の正しさが証明されたといってよい。

したがってまた、これに異を唱えて上表文の合計二百余国は近畿の諸集団にすぎなかったとか、(金錫享『古代朝日関係し』翻訳一九六九年)、上表文をたてまつったのは九州王朝だとか(古田武彦『失われた九州王朝』一九七三年)する説は、もはや根拠を失ったものと思われる。(赤字・太字化は当方による)

この「補章」ですが、井上光貞が、古田武彦の「九州王朝」説で、「倭の五王」も「多利思北孤」も九州王朝の王たち、と主張する『失われた九州王朝』に対して、やっと反論できるタネが見つかっての「補章」になったのでしょうか?

この井上光貞が主張する、鉄剣銘が果たして雄略のものかどうか、第一、二つの鉄剣銘文の大王の名は「大王」以外は全く違っているのです。方や「治天下蝮□□□歯大王」、方や稲荷山古墳出土の鉄剣銘「獲加多支鹵大王」なのです。天下の大王が、東と西に同じ名前で刻まれているのであればともかく、ワカタケルと読みたいという心が先に立っての解読としか思えません。その解読の当否が科学的に確かめられた上で、展開される論であろうと思われます。

◆まとめ

井上光貞が「タリシヒコの謎にどのように迫れたか、ということになりますと、江戸時代の本居宣長の説を一歩も出ず、日出づる処云々の国書を出したのは聖徳太子で、タリシヒコは天皇の一般的な称号で、女性の推古天皇であってもいっこう構わないのだ、と述べています。

長々と井上光貞の七世紀初頭前後についての歴史叙述を紹介してきましたが、官学といいますか、国の機関「元帝国大学」での培われた史観には無意識下のタブーがあるような気がしました。

つまり、中国の史書『隋書』の記事は『日本書紀』の記事と一致しないところが多いが、それは中国側の史書の間違いだろう、とされる根本のところにあるようです。それは、最初のところで指摘した【私は『日本書紀』を中心とする文献にもとづいて6~7世紀の歴史をあとづけることを試み、その範囲内で叙述を進めることが本書の目標】(赤字・太字化化は当方による)いう枠をはめたが故の自縄自縛となって、「タリシヒコの謎」解きには何も役に立たなかったようです。

◆筆休め(1)

ちょっと筆休めに、井上光貞が「補章」で言及していた金錫亨の文章について紹介しておきます。

井上光貞は、『宋書』等にある倭国王への叙爵記事についても、雄略天皇の実在が確かめられたので、金氏が言うような、“六国軍事云々の国々は半島から移住してきた人々の日本列島内の小国のことだ”というようなことはあり得ない、ときめつけます。

確かに、中国皇帝が、そのような朝鮮半島諸国それぞれの日本列島内の分国の支配権を与えた、それも百済を除外して、というのは無理があります。

金氏の民族精神横溢的な判断力が先行した推論と思われますが、現実に、このような、古代の日本列島には朝鮮民族が進出して、日本各地に王国を造ったという論、が現在の韓国高校教科書には記載されています。民族意識というものは難しいものです。

ただ、金氏のこの本を読んで、「ヤマトタケル・クマソタケル・イズモタケルの神話で、ヤマトタケルが勝利するが、これは、大和朝廷が熊襲朝廷、出雲朝廷に勝利した話である。大和朝廷一元論者の日本の歴史学者は「大和朝廷」のみを認めて、熊襲・出雲には朝廷を付けないのはおかしい」、というのは正論でしょう。

筆休め(2)

改めて韓国高校教科書の古代史部分を読んでみました。中国に対しての対抗意識なのか、中国史書からの引用がないようです。『魏志』東夷伝からの引用は全くと言ってよいほど見られません。狗耶韓国もありませんし、帯方郡も出てきません。宋書の百済王への授号記事もありませんし、まして倭王への新羅・任那も含めた「諸軍事」授号記事は、当然でしょうが、ありません。

理解に苦しむのは、古代の政治的発展 概要 の「百済」で “百済は水軍を増強して中国の遼西地方に進出し、続いて山東地方と日本の九州地方にまで進出するなど、活発な対外活動を展開した”と地図入りで書かれているのです。

また、三国時代の百済の外交のところに、“三国の中で、倭と最も緊密な関係を維持した国は百済であった。これは、多数の百済流移民が九州地方などの地に進出して国家建設につくしたためである。日本に現存する七支刀という刀は、百済王が倭王に贈ったもので、両国の親交関係をよく説明してくれるものである。百済はこのような関係にもとづいて倭軍を引き入れ、三国間の競争に利用したこともあった”とありました。『韓国の歴史』国定高等学校歴史教科書 シン・キュソブ他訳 明石書店 世界の教科書シリーズ1 より

さて、次には、と、郡評論争で井上光貞に負かされた坂本太郎あたりか、と思いましたが、坂本太郎は後年、自身の史観を変えたというような叙述もありますので、あとまわしにして、ここは、定説の牙城となっている、岩波文庫『魏志倭人伝他三篇』で版を重ねている石原道博を取り上げることにしましょう。

★4)石原道博 『新訂魏志倭人伝他三篇』

この岩波文庫『新訂魏志倭人伝他三篇』石原道博編訳は、1951年11月に第1刷が発行され、1985年に「新訂版」として第43刷が発行されています。私が手に入れた2008年には、2006年5月第76刷発行とあり、まさにロングランの岩波文庫の見本みたいな本です。

この本は、『隋書』を日本語の読み下し文に翻訳し、ところどころ注釈を加えている本です。問題点というか、その注釈が当を得ているかどうか、というところを見ていきたいと思います。

なぜなら、この岩波文庫の読み下しをそのまま使って歴史叙述をする方々が多いので、正しければよいのですが、間違っているとか、不確かな解釈を解釈することによって、それが「岩波」ブランドとしての解釈となり、その解釈が拡大流通していく危険性があるわけです。

そこで、その「注釈」部分を中心に見ていこうと思います。まず、編者石原道博の経歴、及び、この文庫本の成り立ちなどについて調べてみたところを述べておきます。

◆経歴

明治43年(1910年)生まれ~平成22年(2010年)5月、99歳で没しています。東京大学卒業、茨城大学で助教授~教授を務め昭和51年定年退職、という経歴です。専門は、東洋史で中国史書の翻訳・注釈書を数多く著わしています。

しかし、この岩波文庫『新訂 魏志倭人伝他三篇』(1985年版)は、「新訂」とありますように、その旧版(1951年11月初版)は、和田清・石原道博の共著となっています。

この「新訂」の本と旧版との違いについて、石原道博は次のように述べています。

1、常用漢字の使用。

2、原書の影印を載せた。

3、現代語訳をつけた。

4、倭中関係史年表を付けた。

5、参考文献に1951年以降の文献もできるだけ上げた。

つまり、読み下し文の文注など、本の骨格は変わっていません。1969年に『邪馬壹国』論を、「史学雑誌」に発表した古田武彦の論文は、その後の一連の著作を含め殆ど参考文献としては上げられていません。

ところで、共著者和田清は共同執筆者、というより主執筆者と思われますので、和田清の経歴なども紹介しておきます。

和田清の経歴など

明治23年(1890年)生まれ、昭和38年(1963年)没。大正04年(1915年)東京帝大東洋史学専攻卒業。昭和2年(1927年)東京帝大助教授になる。1925年に定年退職した白鳥庫吉に代わり東洋史学科の中心人物的地位を占めることになり、1933年東京帝大教授になった。1951年に定年退官した後は日本大学教授となった。

白鳥庫吉が創設した満鉄の中に創設した「歴史地理調査部」の流れはのちに東京帝大文学部に移管され、東京文献学派とも称されました。和田清も白鳥の弟子として、中世の中国史の研究に生涯をささげた人物といわれています。

この文庫本の前書きに、『岩波・魏志倭人伝他三篇』は1951年の発売以来、1983年には、42刷まで255、000部に達した、とあります。おそらく、現在でもニーズはそう変わっていないものとすると、2016年の現在では、50万部に達しているのではないでしょうか。

それだけ、古代の状況を知らせる限られた情報を詰めた、この岩波文庫本で『隋書』の内容が、間違いなく届けられるような訳文や注釈になっているのか、間違っていたら大問題ですので、注意深く読んでいきたいと思います。

◆石原道博の『隋書』の解説

石原道博は、まず、『隋書』の読み下し文を紹介する前に、岩波文庫『新訂 魏志倭人伝 他三篇』で『隋書』に記述されている倭国についての「解説」として、31頁から36頁にわたって『隋書』の記述の問題点や、それが生じた原因などの推測を述べています。

その中で「タリシヒコの謎」に関係すると思われる箇所を抜粋して紹介し、このような「解説」でよいのかどうか、気になったところを7カ所、A~Gに項目を分けて記しておきます。

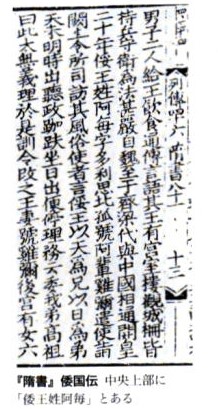

A)【唐初にできたのが『晋書』『梁書』と『隋書』で、『隋書』はまえにのべた『魏略』『魏志』『後漢書』と『宋書』『梁書』とを参考しながら、多少の新史料をくわえ、綜合的に記述されている。これは『宋書』や『南斉書』が、その一時代のことをのべているのと趣きをことにしている点であり、ことに『隋書』には日中の交渉が密接になった関係もあって、新しい事実がすこぶる多くしるされている。ふるい事実については、多く『後漢書』にもとづいている。

高祖文帝の開皇二十年(600)に「倭王あり、姓は阿毎〈あめ〉、字は多利思比孤〈たりしひこ〉、阿輩雞弥と号す。使を遣わして闕に詣る」という日本側に伝聞のない記事も、『隋書』巻二・高祖紀の同年正月の条に「突厥・高麗・契丹並びに使を遣わして方物を貢す」とあるから、隋が国内を統一して海東諸国を綏撫〈すいぶ〉しようとする その機会をつかみ、日本もまた大陸の情勢をうかがうため使をつかわしたのであろうか。

たまたまこの年は 日本と新羅との関係がもっとも悪化し、境部臣〈さかいべのおみ〉が新羅征討におもむいており、二年のちには来目皇子〈くめのおうじ〉、ついでその兄当麻皇子〈とうまのおうじ〉が、それぞれ征新羅将軍として画策するところがあったことも、あわせ考えるべきであろう。】

この文章の中で二カ所、漢字が原文と違う文字が使われていますが、なぜなのでしょうか。

第一は「倭」です。この文庫本には影印の「原文」が付けられています。そこにはすべて「倭」ではなく「俀」と書かれています。なぜ「俀〈たい〉」を「倭」に書き変えたのか、という説明は次のような注書がされています。尚もう一つは「輩」という字です。これについては「多利思比孤」の「比」についての問題で、後で取り上げます。

【『隋書』は倭を俀につくる。以下すべて倭に訂正した。付録、原文参照。(65頁)】

この論理は、当時我が国は「倭国」という名前であった、というのが前提となっています。その論証は中国の史書たとえば『宋書』では「倭国」となっているから、それでよいのだ、ということだと取れるようです。

しかし、『隋書』自体に「俀国」への行路が書かれています。そこには「倭国」という国の名は出ていません。竹斯国や秦王国の名は出ていますが、「倭国」や「大和国」などはありません。『隋書』は、俀国の都の名としては「邪靡臺」で、『魏志』にいう「邪馬臺」だ、と言っています。言い換えると、『隋書』は、俀国は3世紀の邪馬臺と同じ王朝だと言っているのです。

俀国と書いている史書は『隋書』だけではないのです。その四半世紀ごに書かれた『北史』にも「俀国」とあるのです。これを石原道博は隠しています。

『後漢書』にも「その大倭王は邪馬臺に居す」とあります。『後漢書』がいうように、大倭王というのは「大倭国」の王に他なりません。大倭国をどう読むのか、というのには諸説あるでしょうが、「だいゐ」と読むのか「だいわ」と読むのか、という論争もあるようですが、『隋書』が「俀国」と表記しているのであれば、この7世紀初頭の時期でも、中国と通交していた国の名前は「だいゐ国」であったという論理になりますが、和田・石原両氏にはそのような論理思考は浮かばなかったのでしょうか。

3世紀の卑弥呼の都の所在地は現在でも、北部九州にあったのか近畿地方にあったのか、についてははっきりしていません。仮に、卑弥呼の都=近畿説が破綻すれば、この「俀」=「倭」=「ヤマト」とする和田・石原説は破綻するのです。そのような極めてリスクの多い「俀」=「倭」=「ヤマト」説といえましょう。

B)【「倭王は天を以て兄となし、日を以て弟となす。天未だ明けざる時、出でて政を聴き跏趺〈かふ〉して坐し、日出ずれば、便〈すなわち〉理務を停め、いう我が弟に委ねんと」とある記事は、文帝も「これ大いに義理なし」といっているが、これは中国の「天子」の思想にたいし、倭王は「天弟」ないし「日兄」という対抗意識からあらわれたものではあるまいか。

いわゆる「日出処天子」や「東天皇」という呼称の伏線が、ここにかくされているように思われるのである。なお、右の記事は「群卿百寮、早く朝〈まい〉り晏〈おそ〉く退〈い〉でよ、・・・」(十七条憲法第八条)のことも多少反映しているかもしれない。】

この解説では、俀王の対抗意識のあらわれと言っています。しかし、「日出ずる処の天子、日没する処の天子に書を致す」の国書からみれば確かにそうだと思います。しかし、この場合は、俀王の執務状況「夜明け前に俀王は執務し、夜が明けたら弟に委ねる」、とあるのを、対抗意識ととらえるのは、おかしいでしょう。

それを、中国の天子との比較で、天の弟、日の兄という捉え方をするのは如何なものか、と思います。宗教上の政治と俗事上の政治という兄弟執政システムの説明だと、『隋書』の表現を、そのまま捉えたらよいのではないかなと思われます。

また、“いわゆる「日出処天子」や「東天皇」という呼称”と『隋書』に出てこない「東天皇」という語を並列的に出してくるのも読者を混乱させる叙述のように思われます。そうして、聖徳太子の十七条憲法の、官吏は朝早くから執務せよ、というのに関連させるのはこじつけ過ぎのように思われます。聖徳太子架空説がかなり根拠があるとされる現在、安易に「聖徳太子」に結び付けるのは如何なものでしょうか。

C)【「小環を以て鸕鷀〈ろじ〉の項〈うなじ〉に挂〈かけ〉、水に入りて魚を捕らえしめ」という鵜飼のこと、「阿蘇山あり。その石、故なくして火起り天に接す」という日本の山のこと、日本にたいする見聞がようやく進んできたことを証する一例であろう。】

この説明からみると、今でも野生の鵜が群生する博多湾や、九州の中央の火山が唯一記されていることから、大和地方よりも九州地方の方が「俀国」の風景描写に合っているのは間違いないでしょう。

D)【「日出ずる処の天子」の国書をもたらした記事については、『隋書』巻三・煬帝〈ようだい〉紀の大業〈たいぎょう〉四年(608)三月壬戌の条に「百済・倭・赤土〈せきど〉・迦邏舎国〈からしゃこく〉、ならびに使を遣わして方物を貢す」とあり、朝鮮側の『三国史記』巻二七百済本紀の武王九年(大業四年)(608)春三月の条には「使を遣わして隋に入り朝貢す。隋の文林郎裴清、使を倭国に奉じ我が国の南路を経たり」と、とくに倭国への奉使をつたえているから、このときは百済がわが国の嚮導をしていたのではあるまいか。】

この大業四年の倭国朝貢の記事は、日本側の記録に合わないのです。小野妹子が最初に派遣されたのは推古十五年(大業三年)です。翌四年に裴世清が来国しています。その世清の帰国時についていった使節のことを言っているのでしょうか。しかし、帝紀では「三月」という時期を記しています。裴世清が二か月やそこらで、この長期行程をこなせたとはとても思われません。

それにしても、『隋書』は裴世清の記事のあと「此後遂絶」と、隋と俀国との通交が絶えたと記されています。この時期は不明ですが、裴世清帰国の際に随伴した使節の後にも「倭国」から使いがやってきているという『隋書』の記事があるのです。

このことについては前にも述べましたが、この岩波文庫本の説明にも全くありません。それは、『隋書』帝紀大業六年、正月に「倭国は使いを遣し方物を貢す」という記事です。大業六年は推古十八年です。この年の前後に、この記事に該当する日本側の記録がありません。

「此後遂絶」という時期がいつなのか、という疑問があることに大きく関連してきますから、せめて、『隋書』には日本側の記録にない不思議な記事もある、くらいのことは書いておいてもよいのではと思います。

E)【煬帝が「蛮夷の書、礼〈あや〉なし」として、はなはだよろばなかったにかかわらず、裴世清らを答使として日本によこしたのは、どういうわけであったか、を考えてみよう。

『隋書』倭国伝には、これを直接説明するような記事はみあたらないが、同書巻八二・南蛮伝・赤土の条をみると、「煬帝即位するや、能く絶域に通ずる者を募る。大業三年(六〇七)屯田主事常駿〈じょうしゅん〉・王君政〈おう・くんせい〉等、赤土国に使せんことを請う。帝大いに悦び、駿等に帛〈はく〉各々百匹、時服〈じふく〉一襲〈しゅう〉を賜いて遣る。物五千段を齎〈もた〉し、以て赤土王に賜う」とあり、同書巻八一・東夷伝・流求の条をみると、同年に「羽騎尉〈うきい〉朱寛をして海に入り異俗を求訪せしめ」た名高い記事があり、同書巻八三・西域伝をみると「煬帝の時、侍御史偉節〈じしぎょしいせつ〉・司隷従事杜行満〈しれいじゅうじとこうまん〉を遣し、西蕃〈せいばん〉諸国の使せしむ」とある。にも使者を送った記事がある。

これらは歴代中国帝王の世界国家思想のあらわれとして、外蕃〈がいばん〉を撫慰〈ぶい〉するという伝統的なやりかたであり、ことに虚栄心のつよかった煬帝のこころを動かしたものと思う。日本遣使ことも、かれのこうした対外政策の一環として理解さるべきであろう。】

この『隋書』東夷伝流求の条について、「名高い記事」があるとしていますが、その名高い記事の概略の説明を省いているのはなぜなのでしょうか。

この『隋書』東夷伝流求の条の「流求」とは台湾のことだとする定説があります。この「流求の条」を読みますと、王がいて城があり王国が存在していて、そこで「流求の条」が『隋書』東夷伝に掲載されたのでしょう。常識的に琉球列島を指すと思われるのですが、その論争に入るのが面倒なのでしょうか、現在の日本国の一部である沖縄県を、当時の中国との通交から外すという判断は理解に苦しみます。

F)【裴世清がもたらした答書は、『日本書紀』巻二二・推古〈すいこ〉十六年(大業四年)八月任子の条ににみえる。「皇帝、倭皇に問う、使人長吏大礼蘇因高等至り、懐〈おも〉いを具〈つぶさ〉にす」にはじまる名高いものであるが、書中に皇とあるのは、もと王とあったのを改めたのであろう。】

この『日本書紀』が紹介する隋の国書にある「倭皇」は、もともとは「倭王」だった、と推測を述べられています。

我が国の「天皇」称号の起源が定かではないのでこのように述べられているのでしょうが、その推測の根拠を示していただいて欲しかったと思います。なぜなら逆に言うと、当時大和朝廷は「天皇」という称号を使っていた、という証拠にこの『隋書』の記事がなるのですから、軽々しく、「倭王」であったはず、と断言されるのは如何なものでしょうか。

G)【『北史』『南史』の倭国伝について一言しておく。結論的にいえば、『北史』は『梁書』『隋書』に、『南史』は『宋書』『梁書』によっており、その文字の校定以外にはなんら史料価値をみとめることができない。いわば正史中もっとも史料価値のひくいものである。ことに『北史』のごときは『隋書』の裴世清の記事を誤写し、清より清にいたる百に十一字を脱落しているほどである。】

この『北史』の石原道博の評価は一見非常に低いように見えます。しかし、この文庫本では、『北史』の記述に従って以下のように、『隋書』の文字の校定に賛成し取り入れています、史料価値が少ないと評した『北史』なのに、その理由を示さずに。

隋書 北史

邪靡堆 邪摩堆

多利思北孤 多利思比孤

裴清 裴世清

「身+冉」羅国 耽羅国

阿軰臺 何輩臺

これらのうち、邪靡堆 → 邪摩堆については、靡は「マ」とも読まれていた、と古田武彦は言います。『呂覧』〈りょらん〉(呂氏春秋ともいう)の八覧の「任数」のところに、「靡〈マ〉は麻に通ずる。靡は亦、麻に作る。」とある、と。(『失われた九州王朝』より)

ですから、無理に書き直さなくても、「邪靡堆」は「ヤマタィ」と読めるのです。

石原道博は、自身が評価する、“信用のおけない『北史』”から、『隋書』の、「多利思北孤」「阿軰臺」などを、『北史』の方の記述を正とされるのはなぜなのでしょうか?

和語に近い発音の国名・職名・人名などを探し出して、それに合わせるために、あまり信用はおけない『北史』だけれど、『隋書』より『北史』の方が、利用価値があるから借用しておこう、との、さもしい考えが底にあるようにみえるのですが。

例えば、『隋書』にある阿軰臺は、そのまま読めばアハタィで、阿波田とか粟田などの和名が浮かびます。それなのに、無理に何輩台と『北史』の記事に変えて、「オホシカウチノアタイヌカテ」の音の一部をあらわしたものか、などという説を紹介するのは、文献学者として如何なものかと思います。

以上この文庫本の「解説」の中にみえる、いくつかの納得のいかない所を拾い出してみました。次に、『隋書』本文の読み下し文に付けられた「注釈」について、納得がいかないところを拾い出してみます。

◆石原道博の『隋書』の注釈

岩波文庫本の読み下し文の中に見られる石原道博の注釈と、その疑問点について記しておきます。その注釈の主なものは、いわゆる定説に近いものを石原道博は紹介しているのですが、その多くが理性的に判断して間違っているところがあるのです。

まずそのうちで、訳者石原道博が「私見によれば」と自身の判断をしめしておられるところをまず紹介します。

① 俀王阿毎多利思比孤について:私見では、天皇の諱に足彦というのが多いから、阿毎・多利思比孤は天足彦で一般天皇の称号であろう。

② 太子、利歌彌多弗利について:不詳。事実は聖徳太子をさすわけである。和歌弥多弗利(ワカミタヒラ稚足)とでも解すべきか。

このように、俀王と太子の名前について石原道博個人の意見を述べています。

まず①について

この石原道博の判断からみますと、まず、俀王の名前を隋朝側が何から得ているのか、そのことについての考察ができていないのです。当然開皇二十年の遣使も、次の大業三年の遣使も、当然文書外交が並行して行われていたことは、当のこの岩波文庫本の『魏志倭人伝』の石原道博編訳の読み下し文を読めば明らかです。そこには次のようにあります。

【女王が使いを遣わして京都・帯方郡・諸韓国に詣り、および郡の倭国に使いするや、皆津に臨みて捜露し、文書・賜遺〈しけん〉の物を伝送して女王に詣らしめ云々】

このように石原道博自身が、三世紀のころより中国と日本列島との間にはすでに、文書による通交がなされている、と伝えているのです。残念ながら、石原道博氏には、中国史書の訳文はできても、その史書が描く文化的歴史状況を把握できていなかったようです。

少なくとも、大業三年の俀国からの使節がもたらした、「日出づる処云々」の国書には俀国王の「御名御璽」があったことでしょう。それに加えて、使者との問答で、国名・国王の姓・国王の名・国王の号を知ったのでしょう。このような、いわば基本的な事柄について、碩学の和田清・石原道博師弟が認識されていなかったのが、タリシヒコの謎以上の謎と思われます。

②については、和田・石原の先輩竹内理三(1907~1997年 東京帝大国史科卒 九州大学教授を経て東京大学史料編纂所所長)が『翰苑』の注釈本を1962年に吉川弘文館より出しています。

そこに「和哥弥多弗利」という注釈が出ています。古写本の写真も出ています。「長子号哥弥多弗利、華言太子」いう古写本の「号」と「哥」の間の右横に、朱字で、「和」と記入されています。石原道博は1985年の新訂版のときに、和歌彌多弗利説を書き加えましたが、「竹内本」を読めば、その和歌彌多弗利説の根拠に問題があることが分かったはずなのですが。★10 大津透『天皇の歴史01』の項で、現在でも石原道博同様の解釈をしていますので、大津透のところで詳しく述べることにします。

◆「文注」の語句の説明について

次に訳文の中の「文注」の注釈について「タリシヒコの謎に関係すると思われる語句について拾い上げてみます。すでに問題点として意見を述べた語句も多く含んでいます。それらについては(前述)と語句の説明文に付けています。大体において定説とされているところで自分も受け入れられる説を「文注」として説明しています。多くの古代史本に引用されることも多いこれらの語句を列挙しておきます。

①隋書』巻八一東夷伝・倭国:『隋書』倭を俀につくる。以下すべて倭に訂正した。(前述)

②邪靡堆:『北史』には邪摩堆とある。靡は摩の誤りであろう。すなわちヤマト(邪馬台)。(前述)

③多利思比孤:タリシヒコ(足彦、帯彦か)。第一、これは男性のよびかたで女帝の推古天皇(豊御食炊屋姫トヨミケカシキヤヒメ)の音をうつしたと思われぬから、次の舒明天皇(息長足日広額オキナガタラシヒヒロヌカ)と混同した。第二、この時の使者を小野妹子とし、その出自は孝昭天皇の息子天帯彦国押人命(アメノタリシヒコクニオシヒトノミコト)であるから、これと混同した。私見では天皇の諱に足彦というのが多いから、阿毎・多利思比孤は天足彦で、一般天皇の称号であろう。(前述)

④阿輩雞弥:オホキミ(大君)、あるいはアメキミ(天君)であろうか。松下見林は推古天皇の諱〈いみな〉の訛伝とするが、どうであろうか。(前述)

⑤利歌弥多弗利:不詳。事実は聖徳太子をさすわけである。和歌弥多弗利〈ワカミタヒラ稚足〉とでも解すべきか。ワカミトホリ(若い御世嗣)の説もある。(前述)

⑥内官に十二等あり:聖徳太子の制定された冠位十二階であろう。『日本書紀』には云云。

⑦軍尼:クニ 軍尼は国で、国造のことであろう。

⑧伊尼翼:イナギ(稲置)か。伊尼翼は伊尼冀の誤りであろう。

⑨ 大徳:この読み方は、末卑騰吉寐〈マヒトギミ真人公〉であった(『翰苑』)。

⑩ タリシヒコの使者名:遣隋使小野妹子をさす。

⑪小徳阿輩台:『北史』は何輩台とする。『日本書紀』巻二二にみえる掌客のひとり大河内直糠手〈オホシカウチノアタイヌカテ〉の音の一部をあらわしたものか。難波雄成か。不詳。(前述)

⑫ 大礼哥多毗:松下見林が小野妹子かと疑っているのは誤りで、裴世清を海石榴市〈つばきのいち〉に迎えた額田部連比羅夫の〔ヌ〕カタベの音をうつしたのであろう。

以上のうち問題点としてまだ挙げていなかった、⑥、⑦.⑧、⑨について一言その問題点を指摘しておきます。

イ)

内官十二階について

石原道博は、この『隋書』の冠位の記事の記載を、わが国の『日本書紀』が記す冠位十二階を述べたものとしています。しかし、『日本書紀』の記述によれば、推古11年(604年)12月に制定し、翌年の正月に初めて諸臣に授けた、とあります。

『隋書』の記述によれば、俀国の最初の使者がいろいろと俀国の事情を述べた中に、この冠位についての情報もあったように取れます。つまりそれは開元二十年(600年)のことなのです。600年のころ推古朝では、まだ冠位十二階は制定されていなかった、のです。また、それに、『隋書』が伝える俀国の十二階の冠位と、『日本書紀』が伝える推古朝の冠位とは、位の順位が違っているのです。

『日本書紀』の記述が正しければ、中国との直接通交するためには冠位制定が必要と思った推古天皇が、俀国に真似て冠位をしたということになろうかと思われます。そのせいで『隋書』が伝える俀国の十二階の冠位と、『日本書紀』が伝える推古朝の冠位とは、位の順位が違ってしまった、ということになったのではないでしょうか。このような問題があることに石原道博は全く気付いていないようです。

ロ)

『隋書』では俀国の統治組織として、「軍尼」や「伊尼翼」がある、と記しています。

それを大和朝廷の統治組織の役職名に無理に当てはめて解釈しようとしています。ですから、「尼」を「ニ」と読んだり(軍尼)、「ナ」と読んで(伊尼翼)なおかつ、翼を冀の誤記として、無理に大和朝廷の役職にあてはめようと努力されています。ところで、尼が「ナ」と読まれた例はあるのでしょうか。石原道博は無言です。

余談ですが、『隋書』俀国伝の「80戸に1伊尼翼、10伊尼翼は1軍尼に属し、120軍尼がいる」を計算すると、総戸数は9万6千戸となります。これは3世紀の倭国を記した『魏志』の記事の北部九州の国々の戸数と比べてみますと、『魏志』に戸数を記されているのは、「対海国千余戸」「末盧国四千戸」「伊都国千余戸」「奴国二万余戸」「邪馬壹国七万余戸」で合計九万六千余戸とぴったり合うのですが偶然でしょうか。

ハ) 冠位第一等の大徳について

この読み方は、末卑騰吉寐〈マヒトギミ真人公〉であった、としますが、大徳という最高位は真人である、と『翰苑』の記事を参照しています。

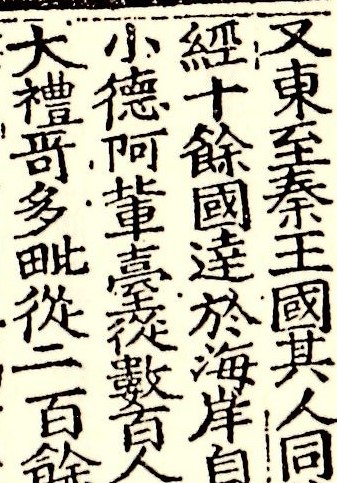

『翰苑』は太宰府天満宮に「巻卅夷蕃伝倭国」のみが残っていて、貴重な史料として国宝に指定されています。その『翰苑』に引用されている『括地志』は唐代に編集されている大規模な地理書です。

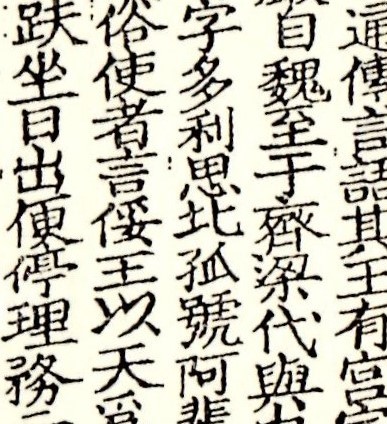

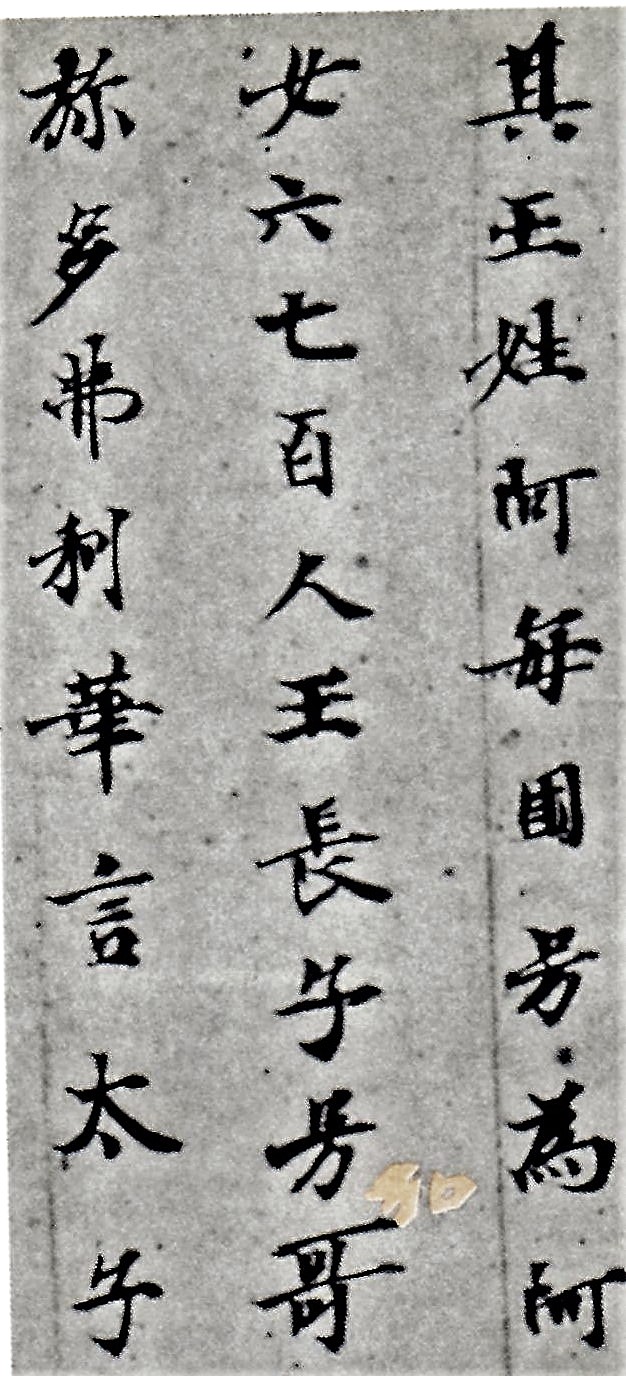

このところの原文は次のようなものです。

【括地志曰〈かつちしにいわく〉 倭国 其官有十二等〈そのかんにじゅうにとうあり〉

一曰〈いちにいわく〉 麻卑兜吉寐 華言大徳〈かげんのだいとく〉 二曰〈ににいわく〉 小徳 三曰大仁 四曰小仁 五曰大義 六曰小義 七曰大礼 八曰小礼 九曰大智

十曰小智 十一曰大信 十二曰小信】とこのように、倭国の冠位について述べています。

石原道博が言うように、“大徳をマヒトキミと読む”、のではなく、“真人公が第一等でそれは中国の大徳と同じ”と言っているのです。真人が八色の姓で定められたのは天武期といわれます。この『括地志』が伝える冠位の記事は推古期よりもずっと新しいものではないか、と思われます。

まとめ

この岩波文庫の『新訂 魏志倭人伝他三篇』に見られる『隋書』俀国伝の編訳は、次のような特徴を持っています。

a)『日本書紀』など日本の伝承に合うような解釈を探している。

b)そのためには、日本の伝承に少しでもあうように、原文の字を適当に変更する。

c)大和朝廷が一元的に日本列島を支配していた、という史観に基づいた判断をしている。

d)『日本書紀』に記載がない中国の記録については、中国側の記録ミス誤伝誤記などという判断をするか、不詳としている。

e)『隋書』俀国伝のいわば「定説」の集大成的なもので、若干編者の判断を「私見」として加えているが、当を得た「私見」とはいえない。

f)「タリシヒコ」の国書に御名御璽があったはず、ということを無視している。

g)1973年に古田武彦が『失われた九州王朝』で「九州王朝」の存在説を出したが、この岩波文庫には古田説を検討したようにはみえない。

★5)家永三郎

家永三郎については、「黒塗りの教科書」のところで、敗戦後の国定教科書編纂に携わったことを、経歴などについても紹介しました。家永はその後も、教科書執筆については自負心もあり、三省堂の教科書の編集を自身の史観に従って編集していました。

しかし、1962年の文部省の検定に通らず、それを不服として「教科書闘争」に入りました。自分の執筆した歴史教科書のどこが悪いのか、ということで『検定不合格歴史教科書』を出版しました。そこに終戦直後の混乱期にアメリカ占領軍のお墨付きをもらった科学的歴史史観のどこがわるいのか、という自負が見えます。今回の「タリシヒコの謎」に関係すると思われるところの記述の内容をかいつまんで紹介します。

◆家永三郎『検定不合格日本史』三一書房 1974年

第2編 古代文化の形成 第2章 律令国家の成立 1 中央集権の確立

・中央集権への動き

大和朝廷は4世紀の後半までに日本の統一をなしとげたが、それは地方政権の地位をそのまま認め、中央政府がわずかにその上に立つという、統制力の弱い統一であった。ところが、皇室の直轄領である屯倉〈みやけ〉が増設され、皇室の経済力が強化されるにつれて、その地方豪族に対する統制力も一段と強くなった。その上に、朝鮮半島においては新羅の発展がめざましく、任那〈みなま〉を滅ぼし、百済を侵し、また大陸においては、589年には隋王朝による南北朝の統一が行われ、次いで618年には唐が隋に代わってさらに強大な統一王朝となるというありさまであった。こうした極東の国際情勢もまた、日本における中央集権国家建設への動きを促進した。

・聖徳太子

593年に摂政〈せっしょう〉の任について聖徳太子は、内外の情勢を考えて、国家改革の理想を立案した。太子は隋と国交を開いて、その制度や宗教・学芸を学び、日本の政治の革新と文化の向上のために役立てようと決心した。607年に小野妹子〈おののいもこ〉を隋につかわしたが、その携えて行った国書の書き出しには「日出〈い〉づる処の天子、日没する処の天子に致す、つつがなきや。】とあった。これまで南朝に対しては入貢の形で国交が行われていたが、この時から対等の礼に改められたのである。さらに留学生・学問僧が隋に送られた。

太子は冠位十二階を定めて、世襲制度に代わる人材登用の方針を明らかにし、「憲法十七条」を作って、豪族の支配権を否定する理想を宣言した。しかし、中央集権の政策は、太子の時にあってはただその理想が示されるにとどまり、実行に移されるには至らなかった。

・大化の改新

(以下略)

この教科書には、第2編 古代文化の形成 の編末に「史料」として9個の史料があげられ、概略が紹介されています。中国関係史料では、『魏志倭人伝』、『宋書倭国伝』はあげられていますが、『隋書』、『旧唐書』、『新唐書』が掲載されていません。

まとめ:「家永教科書」が検定に通らなかったのは、終戦後の憲法改正などに関する叙述にあったようですが、その問題はさておいて、「家永教科書」の古代史史観には、「いわゆる定説」なるもの以外に見るものは無いといえましょう。「タリシヒコ」の名前も全く出ていない。

裴世清がもたらした国書に見える、中華帝国と朝貢国という関係が見抜けていない。「家永教科書」が、検定に通っていたら、家永三郎が自負するような影響が、歴史教育の面に生じたか、は、疑問に思われます。

★6)邪馬台国と大宰府の係わりを論じた、長沼賢海

長沼賢海の『邪馬台と大宰府』にみるタリシヒコ関係の記述

経歴など:長沼賢海は、1883年(明治16年)生まれで1980年(昭和55年)に亡くなっています。

新潟県出身で東京帝国大学を卒業。東京府立一中教諭、広島高師教授、九州帝大法文学部国史科教授、香椎中学校長、久留米大教授、と多彩な経歴の方です。九州在任が長く、太宰府天満宮宮司の西高辻家とも親しく、太宰府天満宮に伝わる蔵書群の研究を通じて独特の古代史史観を形成されています。

その中心をなすものは、聖徳太子と太宰府の関わりの研究で、その成果の一部として、この『邪馬台と大宰府』は太宰府天満宮文化研究所から1968年(昭和43年)に上梓されています。

その中で述べられているところから判断し、長沼賢海の古代史史観を簡単に述べると次のようです。

A)【『魏志』に見える卑弥呼女王の国も、『宋書』に見える「倭の五王」の国も、それは筑紫を中心に存在した倭国である】とされています。しかし、『隋書』にみえる俀国は大和の倭国だ、とされています。その理由として次のように述べられます。

B)【筑紫君磐井が継体天皇に敗れて、筑紫の倭国は滅亡した。『旧唐書』にあるように、「日本はもと小国、倭を併せた」のだ】と。また、【聖徳太子は隋国に対し儀礼上自ら天子と称し、同時に隋帝をも天子とよんで対等の称号を用ひ隋書に依て明白である】としています。しかし、『隋書』に見える俀王が出した「日出づる処の天子・・・」の国書については全く無視で、『日本書紀』に合わせています。

この本を読んでみて、本論を外れて興味深かったことは、『隋書』俀国伝の記述に、長沼賢海は「俀」という字をニンベンでなくサンズイヘンに作っていたことです。わざわざ活字を作らせるだけの学問的根拠が太宰府天満宮蔵書群のなかに『隋書』の版本などがあったのだろうか、などと想像されますが、ご本人は何も語っておられないのは残念です。

また、この著作は86歳の時に完成しています。最後に「耄碌の詫びごと」として【老生は今年86才。今日はなに曜日か、なん日とか、日の内に二度もたづねることがある。掛けている眼鏡がないと云って、さがしまくり、怒りちらす。孫娘に笑われ、山の神に叱られる。それでも多年に亘る続考とはいひながら、助手も頼まず、とにかく本書を成した。誠に耄碌の冷水行。定めし、説述の重複、熟字の誤り、仮名使ひの不統一、等々多からん。読者諸賢ゆるしたまへ】とありました。俀のサンズイヘンもそのうちの一つでしょうか。

また、この著作は86歳の時に完成しています。最後に「耄碌の詫びごと」として【老生は今年86才。今日はなに曜日か、なん日とか、日の内に二度もたづねることがある。掛けている眼鏡がないと云って、さがしまくり、怒りちらす。孫娘に笑われ、山の神に叱られる。それでも多年に亘る続考とはいひながら、助手も頼まず、とにかく本書を成した。誠に耄碌の冷水行。定めし、説述の重複、熟字の誤り、仮名使ひの不統一、等々多からん。読者諸賢ゆるしたまへ】とありました。俀のサンズイヘンもそのうちの一つでしょうか。

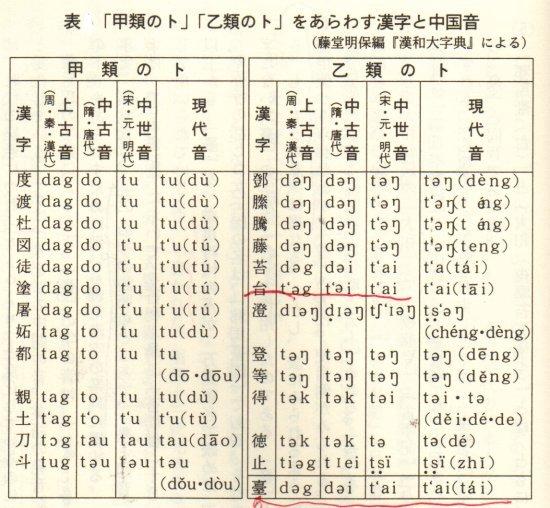

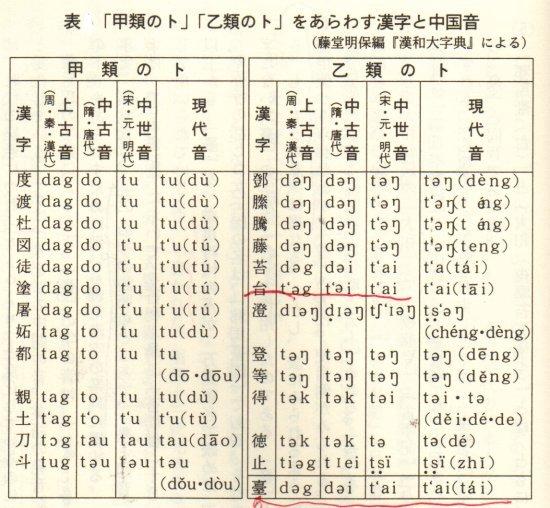

読み返えしますと、邪馬台国論争で大和説の論者大森志郎氏が、「上代の音韻には甲類と乙類の区別がある。山門の「門」は甲類で、邪馬台の「台」は乙類である。大和〈やまと〉の「と」の発音も乙類だ。大和と山門を同じ発音にしたら奈良時代までの日本人は腹をかかえて笑いだすだろう」と主張するのに対して、中国人が日本人の発音を音韻区別して表記したとは思えないと多言を用いて論じています。

しかし、この大森長沼論争で「邪馬臺国」という『後漢書』の表記でなく、「邪馬台国」という略字表記で両者が論じているのには、土台が違った論争と思います。ただ「臺」は「ト」と読める、と主張される方々も古代研究者の中でも多いようです。藤堂明保『漢和大辞典』で「乙類のト」に「臺」の読みが上げられています。

古田武彦『邪馬壹国の論理』によると、藤堂明保氏に直接お聞きした、と概略次のように述べています。

“奈良時代以前に「臺」を「ト」と表音文字として使われた例はないのに、どこから、この読みを、との問いに、藤堂先生は次のように答えます。日本の歴史学者の皆さんが、「邪馬臺国」は「やまとこく」と読まれるので、と。“これでは、「臺」の読みが「ト」である証明にならないのは、中学生でもわかる話です。

この「臺=ト」問題については、「タリシヒコの謎」から離れますので、これくらいで切り上げます。

長沼賢海は三世紀の「卑弥呼」も、5世紀の「倭の五王」も、筑紫の倭国である、とされます。

【「倭の五王」は時期的に、聖徳太子の時代と100年前のことに過ぎない。聖徳太子は、筑紫の倭国が中国に朝貢していたことを、祖父母などから話を聞いていたはずである。「倭」には「畿内の倭」と「筑紫の倭」が存在し、聖徳太子の頃までには双方が合体し「日本」となって、筑紫に大宰がおかれた】、と説きます。

【継体紀に筑紫君磐井の反乱の記事がある。これを機に畿内の倭が筑紫の倭を併合したのである。『旧唐書』に日本はもと小国、倭を併合したとある】、をその証言とされます。【その後、聖徳太子が儀礼上自ら天子を名乗って、「日出づる処の天子、日没の天子に書をいたす」の国書を送った】、と述べています。(同書35頁)

『隋書』俀国伝に、姓は阿毎の多利思比孤が遣使とある。『旧唐書』にも、倭国の王の姓は阿毎とあり魏朝に朝貢したともある。つまり聖徳太子が出るまでの中国の記録にある「倭国」に関する記述は筑紫の倭国である、とされます。長沼賢海は『隋書』のどの版本を見られたのか分かりませんが、「俀」をなぜかサンズイ扁に作っていますが、その意味は分かりません。ただ、「倭国伝」ではありません、という意味を伝えたかったのはわかりますが。

まとめ:長沼賢海が「タリシヒコ」に言及されているところは、たったこの部分だけなのには正直ガッカリでした。『日本書紀』にない「卑弥呼」「倭の五王」「タリシヒコ」については、九州の倭国とされていて、聖徳太子が出てきた後の倭国は「日本」であり、倭国の天子を名乗ったのは聖徳太子、としているようです。

「日出づる処の天子、日没する処の天子に書を致す」の文句だけは『日本書紀』にはないのに、聖徳太子が出した、とするところに「長沼賢海の『日本書紀』で培われた日本人としての矜持」が見えるようです。

★7)古田武彦

タリシヒコの謎を論理的に説明した人物と言えるでしょう。残念ながら昨年2015年10月14日に89歳で亡くなられました。日本思想史学会に所属し、親鸞研究を主にしていましたが、ふとしたきっかけから邪馬台国論争に加わり、論文「邪馬壹国」が「史学雑誌」に掲載されます。

朝日新聞の勧めにより『「邪馬台国」はなかった』を上梓します。『魏志』には「邪馬台国」はなく「邪馬壹国」とあり、その所在地は『魏志』東夷伝倭人の条を読解すれば博多湾岸に存在した。邪馬臺国はヤマト国とは読めない、なども主張しました。

続いて1973年に『失われた九州王朝』を上梓し、外国文献や金石文などを精査すると、古代の日本は大和朝廷が一元的に発展してきたのではなく、多元的であり、北部九州を中心に「倭国」が存在し、7世紀の唐に滅ぼされた百済の復興戦で唐・新羅連合軍に敗れ、結果、近畿の大和王朝に吸収された、と説きました。

『隋書』俀国伝が伝える7世紀初めからの、その九州にあった王朝と隋朝との通交の記事である、と説きます。

『失われた九州王朝』

この本は1971年の『「邪馬台国」はなかった』の出版のあと1973年に前著と同じ朝日新聞社から出版されました。

前著で、『三国志・魏志』に言う女王卑弥呼の国は、邪馬壹国であり、『後漢書』がいう邪馬臺国とは違う。その所在地は博多湾岸から奥に広がる地域である、と主張しました。その女王国のその後は、中国史書などを精査すると、『宋書』『梁書』にある「倭の五王」の王朝であり、北部九州を根拠地としていた。

『隋書』俀国伝によれば、俀国は、『魏志』の「邪馬壹国」、『宋書』に朝貢記事のある「倭国」の後継王国である、と記している。つまり「九州王朝」が卑弥呼ののちも連綿と続いていたのだ、と論じています。

同書によると、「タリシヒコの謎」は「九州王朝の存在」ですべて合理的に解釈できる、と『隋書』と『日本書紀』との記事内容の齟齬を詳しく論じています。

ここで、その定説に反対する論旨の、肝心と思われるところを紹介します。

第一の疑点として、推古天皇は女帝であり、俀王は妻子もいる男王であり、推古天皇と同一人物でありえない。隋の使者、裴世清は俀王と面談している。男と女を見間違うことはない。仮に聖徳太子が代理で会った、とすると、『隋書』にあるように「俀王」には利歌弥多弗利という太子がいる、のだからこの仮定も無理だ。『日本書紀』によると、裴世清は国書を奉呈しているだけで面談していない。

第二の疑点は俀王の名前が国内に該当する人物がいないこと。欽明天皇の諱の一部をとったもの、とか、小野妹子の出自の考昭天皇の諱?の一部をとった、とか各説があるが、俀王が使者を送るのに国書を持参させている。二回目の遣使時の国書は有名な「日出づる処の天子云々」と書き出しの国書である。国書には自署名が欠かせない。『隋書』にある「多利思北孤」は俀王が自ら選んだ文字と思われる。なぜなら、「卑弥呼」の場合のように「卑字」が用いられず、「貴字」の字が選ばれている。

第三の疑点は、『隋書』にある「多利思北孤」を、従来の論者は皆「多利思比孤」と、「北」を「比」に変えて「タリシヒコ」と訓んで、論を進めていることだ。百衲本には明らかに「北」となっている。(中村注 石原道博の岩波文庫本も『隋書』百衲本の影印を載せている)

この「北」を「比」に変えているのは『北史』の記述に従った、というのであろう。この『北史』は、後年、『隋書』に基づいて「意改」を加えたもので、史料のオリジナリティ(原初性)はない。

「北孤」は、『記・紀』にある「天之日矛」や「天之日槍」のアメノヒボコと同じ「矛〈ホコ〉」であろう。アメノタリシホコ=天足矛と思われる。

そのほかにも、俀王を推古天皇や代理の聖徳太子とすると、多くの疑いがある。

・俀王の姓が「阿毎」とあるが、天皇家が「あめ」と名乗った形跡がない。

・利歌弥多弗利という太子については、「太子なづけて利、カミタフの利」と読む。福岡に「上塔」という地名がある。「上塔の利」であろう。

・俀王は、日の出後は政を弟に委ねる、とある。このような政治形態は『記・紀』に見られない。

・俀王は跏趺して坐す、とある。岩波文庫本のように「あぐら」をかいて執務する、というような野蛮なことではなく、仏教用語の「結跏趺坐」して政を聴く、ということであり、推古天皇の前後の“天皇の行儀”は伝えられていない。

・『隋書』に記された冠位十二階は『日本書紀』が伝える冠位の順位が異なっている。

(中村注:『隋書』の冠位記事は開元二十年(600年)の使者への聞き取りを基にした記事と思われます。『日本書紀』の冠位制定はそれより遅く、推古11年(604年)12月に制定し、翌12年の正月に初めて諸臣に授けた、とあります。時間的な差が4~5年あり、推古朝がすでに制定していたと解釈するには無理があると思われます。)

・軍尼120人、80戸に1伊尼翼を置く、と『隋書』にある。

軍尼を「クニ」と読んで「国造」のこととする。「クニ」では役職名にならない。伊尼翼は「翼」は「冀」の誤りとし「伊尼冀」とし、「イナキ」(稲置)と読む。「尼」を片方は「ニ」もう片方は「ナ」と読む。ひどいもので「尼」に「ニ」という読みはないのに、でたらめな表音方法だ。『隋書』の表音方法は、「都斯麻 ツシマ」・「一支 イキ」・「竹斯 チクシ」というように表音として適確である。従来の学者の読み方はあまりにも恣意的である。

・国交記事のズレ

①『隋書』開皇二十年の俀国使派遣は俀国の最初の派遣だが『日本書紀』に記録がない。『日本書紀』による最初の遣使は7年遅れの推古15年に最初の遣使が記されている。

②その推古15年の遣使と同じ年大業三年に『隋書』に俀王の遣使記事がある。「日出づる処の天子云々」の国書持参の遣使である。しかし、両者が同一の使節団を指しているとは思われない。『日本書紀』にはこの国書が記されていないし、俀国は沙門数十人を同行させている大使節団であるのに、推古朝の使節は小野妹子と通訳鞍作福利の二名に過ぎない。

③推古16年の国書は「東の天皇、敬みて西の皇帝に白す」と明らかに両者は対等ではない。「二人の天子」という俀国の立場とは明らかに違っている。

・裴世清に応接した人物名が異なっている。

『隋書』では「小徳阿輩臺と数百人」及び「大礼可多毘と200余騎」、『日本書紀』では、「難波吉士雄成・大河内直糠手などと飾船30艘」及び「額田部連比羅夫らと飾騎75匹」と全く異なっている。

『隋書』では、人名の原音の全体をそのまま記し、名前の一部を切り取って中国風に記すようなことはしていない。要するに、『隋書』俀国伝と『日本書紀』にある、各応接者は、全くの別人とみるほかはない。

・もっとも決定的な違いは、裴世清の派遣記事のあとに、「復た使者をして、清に随い来たって方物を貢せしむ。此の後、遂に絶つ」とある。(後に「遂に絶ゆ」と読み下した方がよい、としている。)

しかし、『日本書紀』によれば、推古22年(614年)に犬上御田鋤等が使者として派遣されている。隋がほろんだのは617年だから、この時点では「隋」はまだ存続している。つまり、『隋書』の記述と『日本書紀』の記述は相容れないのだ。すなわち『隋書』にいう俀国とは、推古天皇の王朝ではない。わたしはこのような帰結に達するほかはないのである。(同書300頁までの概要を紹介)

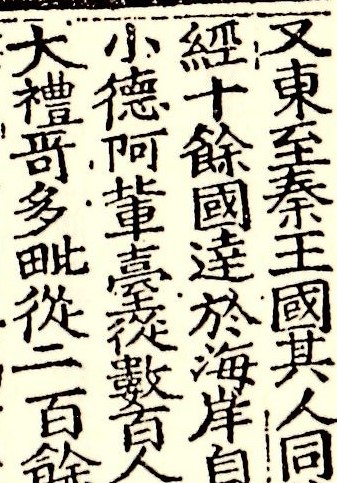

では、その俀国はどこにあったのか、について次のように『隋書』の記事を解釈し紹介します。

・決定的な一語は「阿蘇山あり」の一句である。『日本書紀』によれば、裴世清は筑紫から瀬戸内海を通って近畿に入っている。瀬戸内や大和や琵琶湖の描写もなく、阿蘇山だけがそそり立っているのだ。

・裴世清が俀国に使いをした道行が『隋書』にある。百済→竹島→都斯麻国→(大海)→一支国→竹斯国→(東)秦王国→十余国→「海岸」。 筑紫より東へ、秦王国と十余国を経て「海岸」に達するという。だから、この「海岸」が北部九州の東岸であることを疑えない。

竹斯より以東は俀に属す、と『隋書』は言っている。すなわち素直に読めば、俀王の都は「竹斯国」に位置していることになる。

俀と倭について

『隋書』には「俀国伝」とある。しかし従来の学者は『隋書』に「安帝の時、又使を遣わして朝貢す。之を俀奴国と謂う」と、『後漢書』の記事にある「倭奴国朝貢」を「俀奴国朝貢」としているので、俀を倭に書き改めて引用している。

しかし、「俀」と「倭」は音の異なる別字であるうえ、『隋書』では、この「俀国伝」とは別に、「倭国」の記事があらわれている。次の「帝紀煬帝」に二カ所倭国の朝貢記事がある。

A:(大業四年三月)壬戌〈じんじゅつ・みずのえいぬ〉、百済・倭・赤土・迦羅舎国並遣使貢方物。

B:(大業六年春正月)己丑〈きちゅう・つちのとうし〉倭国遣使貢方物。

これらの記事は「俀国」と同一国ではありえぬ。

Aについては、「俀国伝」では、大業三年のタリシホコの遣使に答えて裴世清を大業四年に国使として俀国に派遣している。そして帰国に際して俀国が使者を随行させた、と記されている。一見、〈日本書紀〉の小野妹子の再派遣記事に合うようだが、実際にはありえない。なぜなら大業四年三月のできごとであり、『日本書紀』によれば裴世清の到着は4月にチクシ到着、とある。

Bについては、『隋書』の末尾に、大業4年の裴世清の帰国を記したあとに「此の後遂に絶つ」で結ばれている。したがって「大業六年の倭国遣使」は「俀国」から派遣されたものではない、という論理になる。

つまり、隋に通交を求めたのは、『隋書』の記述に従うと、「多利思北孤の俀国」と「倭国(『日本書紀』の推古朝)」という二つの国であった、ということになる。

俀国の由来について

多利思北孤の国書に自署名があったのは間違いないように、国名も当然書かれていて、そこには「タイ」と発音される字面があったのも間違いない。

『三国志』では「邪馬壹国」=「山〈やま〉・倭〈ゐ〉国」

『後漢書』では「邪馬臺国」=「山〈やま〉・臺〈たい〉国」(「大倭〈たいゐ〉の中心の山の都」

『隋書』では、「邪靡堆」=「山〈やま〉・堆〈たい〉」(大倭〈たいゐ〉国の中心たる「山」の都)

(靡は、麻に通ずる。靡は亦、麻に作る。〈呂覧〉 「靡く「にはマのほかに「ビ・ミ・バ・メ・ヒ」などの音がある。ヤマタイ以外の読み方の可能性もある。(石原道博の項で既述)

以上のように5世紀以降「タイ」国と名称が用いられていたことが分かる。おそらく「大倭〈だいゐ〉国」の意味であろう。

二人の天子の問題について

一世紀前の倭王武は、中国の天子(南朝劉宋)の臣と自らを規定していた。それなのに、日出づる処の天子、日没する処の天子、と主張するのか、倭王武の王朝と多利思北孤の王朝が同一王朝とするとき、これは大きな矛盾と見える。

魏を継ぐ西晋がほろび東晋がそれを受け継ぐ。西晋を滅ぼした北朝側は五胡の蛮族の王朝である。その南北朝の中国で、南朝の陳を滅ぼし中国を統一したのが隋である。また、宋に朝貢した大倭国は梁の天監元年(502年)以降中国に朝貢下記録がない。臣として仕えた南朝がほろび、自立の道を歩んでいたと思われる。

大倭王にとって、「天子」は南朝だけであり、北朝側は「北狄」や「胡」の部類であり、「東夷」たる自らのと同列だったのである。隋の天子に対し、同じく夷蛮出身の「天子」として、対等の位置に置こうとしたのである。

また、古田武彦は、多利思北孤が隋の煬帝に「菩薩天子」と呼びかけたことについても、彼我の「仏法を護持する二人の天子」という独創的なイメージに進んでいた、と論を進めていますが、ここでは割愛します。ぜひ『失われた九州王朝』を、すでにお読みになっている方も再度、ぜひお読みください。

古田武彦『失われた九州王朝』での検討不十分というかオチと思われる箇所について

本質的なことではないのですが、改めて読み直していて気付いたところ3カ所を記しておきます。筆休めとしてお読みください。

a)【俀王は、日の出後は政を弟に委ねる、とある。このような政治形態は『記・紀』に見られない。】

古田武彦は言及していませんが、俀王を推古女帝に擬しても、適当な弟王が存在しない。腹違いを含めて4人の兄がいるが、推古天皇即位時には皆死亡している)

b)【『隋書』に記された冠位十二階は『日本書紀』が伝える冠位の順位が異なっている。】

単に「冠位の順位」の違いだけでなく、『日本書紀』によれば、大和朝廷にはまだ冠位の制がなかった。

『隋書』の冠位記事は開元二十年(600年)の使者への聞き取りを基にした記事と思われます。『日本書紀』の冠位制定はそれより遅く、推古11年(604年)12月に制定し、翌12年の正月に初めて諸臣に授けた、とあります。時間的な差が4~5年あり、推古朝がすでに制定していたと解釈するには無理があると思われます。)

c)【裴世清に応接した人物名が異なっている。

『隋書』では「小徳阿輩臺と数百人」及び「大礼可多毘と200余騎」、『日本書紀』では、「難波吉士雄成・大河内直糠手などと飾船30艘」及び「額田部連比羅夫らと飾騎75匹」と全く異なっている。】

このうち、「阿輩臺」については、百衲本〈ひゃくどうぼん〉の影印(石原岩波文庫本)によると「阿軰臺」です。

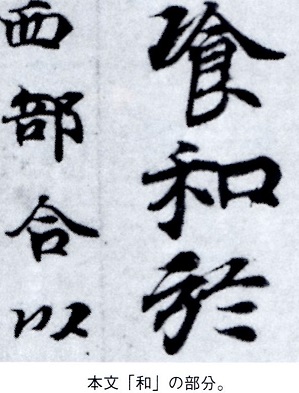

そうすると、読みは「アハタィ」と同じですが、北が比の間違い、とされるけれど、このように北カンムリがちゃんと「多利思北孤」の「北」と同じ書体で影印されています。

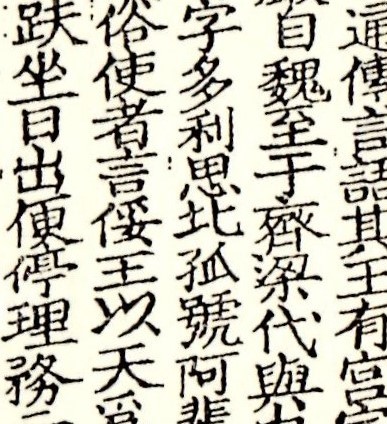

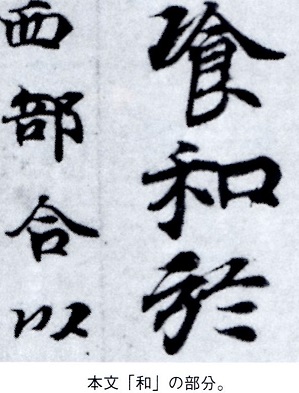

石原道博『新訂 魏志倭人伝他』岩波文庫より

右の影印阿軰臺 と左の影印「多利思北孤」を比較すれば「北」が同じように書かれていて、比の書き誤りでないのは明らか。

以上、古田武彦のタリシヒコ論のあらましを紹介しました。鶴峯戊申も到達しえなかった倭国論です。論理的に崩すことはむつかしいので、古田武彦の論を「史学会の査閲を受けていない」という理屈で「学界の認めた論でなく在野の論」、ということに閉じ込めています。つまり公式の「国史」論議から門前払いされている現状は嘆かわしい限りです。

★8)郡評論争で弟子の井上光貞に負けた、坂本太郎

略歴:1901年(明治34年)生まれ、1987年(昭和62年)没。大正15年東京帝国大学文学部国史学科卒業。東京大学教授、1962年(昭和37年)定年後、国学院大学教授。

敗戦後の東京大学国史学科の再建につとめ、東京大学史料編纂所長として史料編纂事業の興隆に力があった、とされています。井上光貞は弟子ですが、彼との郡評論争(後述 注4参照)では、井上説を支持する木簡の出土により敗れたことでも有名です。

敗戦後の国史学界を引っ張った、とされているように、古代史に関係する著作もたくさんあります。ここで紹介するのは、彼の晩年に近い78歳の折に出した、吉川弘文館の『人物叢書シリーズ』の「178 聖徳太子」吉川弘文館 (1979年12月刊)が、それまでの著作と180度違う史観になった、とされた聖徳太子像を描き、タリシヒコは推古朝の人物ではない、とされているのです。

この「人物叢書シリーズ」は吉川弘文館から、古代から近代までの歴史上の人物300人の評伝を目標に、現在まで286冊が刊行されています。前述の郡評論争後に、古田武彦の多元王朝論が出され、いろいろと通説の方々にも賛同者があらわれてきました。

そのなかで、【隋朝に「日出づる処の天子云々」の国書を届けたのは聖徳太子などの大和朝廷の者ではない】と、今までの自分の主張は間違っていた、と著作上で述べたのが、坂本太郎でした。

◆1979年12月に吉川弘文館から出された、『人物叢書178 聖徳太子』での坂本太郎の『隋書』に関しての見解を紹介します。同書の58頁から63頁にかけての「隋への使者」の項で、かなり詳しく自説を述べています。

【推古八年(六〇〇)には、隋に使者が行き、文帝に謁見したという意外な記事が『隋書』にある。『隋書』倭国伝に、「開皇二十年(六〇〇)、倭王、姓は阿毎、字は多利思想比孤、阿輩雞弥と号す。使いを遣わして闋に詣る。上、所司をしてその風俗を問わしむ。使者言ふ。倭王は天を以って兄となし、日を以って弟となす。天未だ明けざる時、出でて政を聴き、跏趺して坐し、日出づれば便ち理務を停め、云ふ、我が弟に委ねんと。高祖曰く、此れ大いに義理なしと。是に於て訓へて之を改めしむ。王の妻は雞弥と号す。後宮に女六―七百人あり。太子を名づけて利歌弥多弗利となす。城郭無し」と記し、このつぎには、「内官に十二等あり」と、冠位十二階のことに及ぶが、十二年施行のことを八年の使者が言えるはずはない。そこで「城郭無し」までが、一応八年の使者の言と見るべきであろう。

この使者についてはいろいろの疑問があるが、『日本書紀』に一言もこれに触れていないことは最大の疑問である。推古十五年の遣隋使小野妹子の派遣、隋使裵世清の来日は、『書紀』も『隋書』もともに詳しく記して、年紀も両者ぴったり合っている。なお『書紀』には推古二十二年(六一四)の遣隋使犬上君御田鋤〈いぬかみのきみみたすき〉のことも挙げている。遣隋使関係については、わが朝廷に信ずべき記録が残っていたと考えてよい。それなのに、推古八年の遣隋使人について一言も触れていないのは、それについては朝廷に記録を欠いていたと考えるほかはない。八年の使人は朝廷の与り知らぬものではなかったかという推理がここに生まれる。

朝廷の使人でないということは、小野妹子の場合のように、国書を持参した形跡がまったくないことでもわかる。公式の使人であれば、国書を持参したに違いない。皇帝は使人に会って問答はしたが、国書は受け取ったとはいっていない。国情偵察の意味をもち、やがては将来正式の使節を派遣するための下交渉であったとすれば、使人が皇帝に向かって、言ったことは不遜に過ぎる。倭王の、天日に並ぶ権威を大国の皇帝に向かって、臆面もなくしゃべるとは、外交交渉の常道からいって、枠をふみはずしている。下交渉説はどうも成立しそうにない。

下交渉ということをはなれても、この使人はよほど不思議なことを言ったものである。天を兄とし、日を弟とするという物象は、天体の中で何であろうか。日出づれば理務を停め、弟に委ねるというところから見ると、倭王は月にたとえられているようでもあるが、月が兄で日が弟というのは、日本神話の天照大神と月読尊〈つきよみのみこと〉との関係を取り違えて言ったものか、または間違って聞いたものとしか考えられない。

もっと問題になることは、王は姓は阿毎、字〈あざな〉は多利思比孤、阿輩雞弥と号したということである。阿毎は天、多利思比孤は足彦であるが、推古女帝が足彦と称されるのは不合理である。そこで、これは聖徳太子を指すとか、天皇一般の名称であるとか、舒明天皇の謚号息長足日広額〈おきながたらしひひろぬか〉天皇を混同したとか、いろいろの説があるが、少なくとも日本の朝廷派遣の使が、命を受けた天皇の称号について、そういう誤りを冒すはずはない。女帝というのをかくすための策略という考えも起こり得るかもしれないが、先方にはタリシヒコと言おうが、ヌカタヒメと言おうが、男女の弁別をつける程、日本語の知識はあるまい。

これまでの例によれば、倭王は讃・珍・済・興・武などの一字で中国の史書に記される。これは持って行った国書にみずからそのように書いたものを取ったものであろうかが、このたびのようの、姓や字や号まで記されるのは異例である。使人が口上でさようなことを言ったから記されたと考えるほかはなく、かようなことを言える使人は、朝廷派遣のものではなく、第三者の立場から朝廷を眺めている人の言としてふさわしい。

第三者というのは、古く本居宣長が『馭戎慨言〈ぎょじゅうがいげん〉』で言ったような、「まことの皇朝〈みかど〉の御使にあらず」「西のほとりなるもののしわざ」という見方である。九州あたりの豪族が、倭王の使いと僭称して派遣したものではあるまいかというのが、私の最近到達した結論である。

うがって言えば、太子がしかるべき豪族に内々に委嘱して、隋の国情を偵察させ、隋との正式国交を開く可能性を検討する資にしたのかといえないこともあるまいが、しかしそれは考えすぎであろう。日本国内の統一は当時それほど強固なものではなかったろうから、九州の豪族の中には強国隋に交通するくらいの力をもっていたものはあったと見てよい。かれはかれの見た倭王観をそのまま隋帝にぶちまけたのであろう。九州だったら、九州地方巡行の伝説を残した景行天皇が大足彦忍代別〈おおたらしひこおしろわけ〉、その子の政務天皇が稚足彦〈わかたらしひこ〉、仲哀天皇が足仲彦〈たらしなかつひこ〉で、倭王は足彦を称号にしていたと思った可能性が強い。

後宮の女六―七百人ありなどということは、まさしく遠方から朝廷を眺めている人の眩想で、朝廷内にいる人の言ではあるまい。太子を利歌弥多弗利というのは、おそらく利は和の書き誤りで、ワカミタフリというのが正しいであろう。『源氏物語』にワカンドオリという言葉があるが、これは王家の流という程の意味で、案外古い起原をもち、この『隋書』のワカミタフリの系統を引くものではあるまいか。

隋との関係については特に詳しい記事を残している『日本書紀』に全く記載のないことと、使者の言の内容とから考えて、私は推古八年の隋への使者を朝廷の使者と見ないのであるが、今一つこれを支持するものは、八年という時点である。この時は朝廷が新羅征討の大軍を半島に派遣している時である。この国家多事の際に、隋への国交というような新局面を開く余裕をもち得たかどうか、甚だ疑問である。おそらくは新羅出兵で動員された九州豪族のうちのひとりが、そのどさくさのまぎれに私の使人を送ったと見る方に可能性がありそうではないか。

栗原朋信氏が最近上梓した『上代日本対外関係の研究』の中に収められた『日本から隋へ贈った国書』という論文では、この遣使のことを積極的に評価し、日本は国書を持参したかのように見ている。氏は「オオキミアメタリシホコ」と日本が言ったのを、先方で自分なりに姓とか字とか号とかに分解したものであって、日本では、「大王天足彦」という自国の称号を用いたに過ぎないという。もし、そういう国書を持参したとすれば、いかに先方で馬鹿にしたにしても、「阿輩雞弥」とか、「多利思比孤」とかいう頼りのない文字は使わなかったであろう。あくまで口上で聞いた言葉を中国風に文字化したものだと、私は考える。

また大王は当時天皇の称号として国内で用いられていたが、天足彦もそうであったかどうかは確証がない。孝昭天皇の皇后は世襲足媛〈よそたらしひめ〉と称して、尾張氏の出身であり、垂仁天皇の皇子女に五十日足彦命〈いかたらしひこのみこと〉、胆香足姫命〈いかたらしひめのみこと〉があったように、人名としてのタラシは天皇に限られた称号ではなかった。

以上の考えは四十年前の旧著『大化改新の研究』、二十年前の著書『日本全史』2、古代Iに述べた所とは全く反対の説である。旧著では『馭戎慨言』を否定する立場をとったが、今は逆にその説に従う心境となった。私はこの変説を正直に告白しなければならない。(太字化は当方による)

◆坂本太郎が一挙にコペルニクス的変化を遂げた、というのは当たらないかもしれません。1972年に筑摩書房が『本居宣長全集』を出版しました。その折のいわば筑摩書房のこの全集のPRパンフレット「本居宣長全集 月報13号」昭和47年4月 に「本居宣長と国史学」という一篇を載せています。

その最後のほうに【「馭戎慨言」は全篇を貫く尊内卑外の精神によって誤解される面もあるが、歴史事実の考証にかけてはすこぶる的確で、今日なお生命をもつ学説が見受けられる。有名な魏志倭人伝の邪馬臺国の九州説が立てられているのがこれである。(中略)

倭の五王の宋への通交を、朝廷の関知たことでなく、任那日本府の役人の仕業であるという解釈は、今日の学会では受け入れられていないが、推古天皇八年、隋の開皇二十年の遣使は、わが西辺の国の人が倭王の使いといつわって発遣したものと解しているのは、一概に無視できない、なお考慮の余地のある解釈だと私は考える。】

当時は、古田武彦が1970年に「邪馬壹国」を発表し、翌年9月には『「邪馬台国」はなかった』が出版され、「邪馬台国論争」が華やかな時代での坂本太郎のこの『馭戎慨言』に対する評価です。前述の『聖徳太子』に先立つ坂本太郎の古代史史観の変換が読み取れる資料と言えましょう。

◆以前の坂本太郎の古代史史観

上述のように述べている坂本太郎の旧著をチェックしてみました。その中で代表的な『日本全史2 古代1』 東京大学出版会(1960年2月)には、井上光貞の意見とほとんど変わらない「対隋外交」が述べられています。

第一章

聖徳太子と飛鳥時代の文化 五 対隋外交

推古朝に開かれた隋との国交は、これまでの倭の五王が南朝に対して行った屈辱外交を一擲し、自主対等の外交を進めた点で、外交史上新時代を開いたといえる。そしてこの問題については、書紀のほかに隋書が信ずべき資料を提供するから、両者を参照して事実の核心に迫ることができる。

隋書によると、開皇二十年に(推古八年・六〇〇)倭王が使いを隋に遣わしたので、文帝はこれに倭の風俗を尋ねた由のことがみえる。書紀には、このことはみえない。けれど、この年は隋が高句麗を討った直後であり、わが国はまた征新羅軍を発遣したときでもあるから、隋の国情偵察といった目的で、日本が使節を派遣したことは考えられないことではない。それが日本の記録に残らなかったのは、まだ外交機関が整わず、太子の私的な使節という性格をもったからではあるまいか。

推古十五年、(大業三年・六〇七)の遣使は、書紀と隋書倭国伝の年次が一致しているから、事実であろう。この年、百済は使者を隋に遣わし、高句麗を討つ嚮導をなそうといい、隋の煬帝はこれを許している。煬帝は高句麗征伐を念として準備に努めていたのであるから、日本からの遣使についても、これを厚遇し、日本の牽制的地位を利用しようとしたのであろう。「日出処天子致書日没書天子、無恙云々」の国書は、このとき小野妹子によってもたらされ、煬帝は悦ばなかったというが、明年鴻臚寺掌客文林郎裴世清を妹子にそえて日本に送ったのは、日本の歓心を害うまいとした煬帝の心づかいのためにちがいない。太子はこの機微をつかんで、隋との対等外交を開くのに成功したのである。(同書32~33頁)

◆「新・坂本史観」について

坂本太郎はタリシヒコの使節派遣について、推古朝の者ではない、本居宣長が主張する説に同調する、というようなことを言っています。このように坂本太郎は自分の古代史史観について180度の変換を遂げているのですが、国史学界では、古田武彦説同様「無視」の態度を通しているようです。

尚、坂本太郎と古田武彦との交友?関係について、最近古田史学の会の古賀代表が『古田史学会報134号(2016年6月)に「追憶 古田武彦先生4 「坂本太郎さんと古田先生」で述べ、それに小生が同会報135号で追加の文章を次のように述べています。

古田先生が坂本太郎氏に与えた影響について

古田史学会報134号に古賀代表が「追憶・古田先生(4)」で坂本太郎氏との「法華義蔬」御物拝見での昭和61年のエピソードを伝えています。古田先生と坂本太郎氏との交遊については、古田先生自身もいろいろと書かれています。このたびの古賀代表が紹介されたエピソードもその一つでしょう。

ただ、このエピソードは、坂本太郎の「学問的寛容」から古田先生にいろいろと研究の便宜を図られただけではないのではないか、坂本太郎自身の探求心を満たすに資するものがあったからではないか、と思われるのです。

坂本太郎氏は、井上光貞との「郡評論争」で弟子に負けた先生ということが残っていますが、坂本太郎の日本古代史史観が大きく変わったことについては、あまり取り上げられていないようです。

これは、古田先生が『「邪馬台国」はなかった』以来出版された著作をその都度お送りされ、「君の著作は困るんだよなあ」とおしゃりながら受け取られていた、というエピソードも古田先生が述べておられます(古代史再発見第2回 王朝多元 ー歴史像 1998年9月26日 豊中解放会館)が、坂本太郎氏自身が次のように、大和朝廷一元史観の立場から180度変った、と告白されているのです。

坂本太郎著『人物叢書178 聖徳太子』吉川弘文館 昭和54年(1979年)12月に次のように述べられています。

(隋へのタリシヒコの使者について大和朝廷の使者とするにはいろいろ疑問がある、と述べられた後、結語として)【以上の考えは四十年前の旧著『大化改新の研究』、二十年前の著書『日本全史』2、古代Iに述べた所とは全く反対の説である。旧著では『馭戎慨言』を否定する立場をとったが、今は逆にその説に従う心境となった。私はこの変説を正直に告白しなければならない】と同書の結語としています。

古田先生は坂本太郎氏の史観まで揺るがした、と言えるのではないでしょうか。改めて古田先生の偉大さを感じさせられるとともに、私たちも古田先生の史観が世の中の定説にとって代わるために努力しなければならない、それは可能なのだ、ということを教えてくれます。 2016・6.09 記

まとめ:

古田武彦『失われた九州王朝』が1973年に出版後、6年ほどで、この坂本太郎の著作は出されています。亡くなる7年前のことです、もう少し長生きされたらどのような発展があっただろうか、残念です。ただ、180度史観が変わったか、と言えばそうでもなく、「日出づる処の天子云々」の国書は小野妹子が持参した、という『日本書紀』の記事がまず第一、という立場までは変わっていないのです。

注4:郡評論争

昭和二十六年(一九五一)十一月の史学会第五十回大会で井上光貞が発表した「大化改新詔の信憑性」を発火点として、坂本太郎が「大化改新詔の信憑性の問題について」(『歴史地理』83-1号、昭和二十七年二月)でこれに反論し、以降学界を二分する一大論争となった。

井上光貞の言い分は、どうも『日本書紀』はおかしい。『日本書紀』に書いてあるのは、大化改新以後七世紀の後半あたりは皆「郡」という形で書いてある。大化改新の詔勅でも盛んに「郡司」という言葉が出てくる。しかし、七世紀の後半は「評」という行政単位であったはずだ。なぜかというと、金石文や系図(たとえば阿蘇神宮系図)であるとか、その他残っているものは「評」と書いてある。長官は「評造」と書いてある。国造の「造」だ。だから『日本書紀』で「郡」や「郡司」と書いてあるのはおかしい、というものである。それに対して、いわば師である坂本太郎は、「大化改新詔の信憑性の問題について」という、『日本書紀』に書いてあるとおり郡で良い、とする論文を書いた。

この論争に終結を与えたのが、「己亥年(六九九)十月上挟国阿波評松里」と書かれた、藤原宮出土の木簡であった。一方、大宝元年(七〇一年)以降、「郡」使用の時代に入り、「大宝」を記載する木簡も続出しているから、「七〇一年」を境として「評から郡へ」という行政単位の一変が生じたことを疑うことはできない。井上光貞の当初の「問題提起」の方が正当だったのである。

だが、なぜ実際は、七世紀後半は「評」という行政単位の時代だったのに、なぜ『日本書紀』は全部「郡」と書き直したのか、評がいつ制定されたのか不明、という問題は残った。もし、孝徳天皇が「評」と言う制度を作ったのなら、それをなぜ『日本書紀』が隠して皆「郡」であるという嘘をなぜ吐かなければならないのか、その疑問にはどの学者も答えていない。答えていないままで「評」は孝徳天皇が造ったというのが定説になっている。

(都督―評督という行政管理組織があった、とする古田武彦説が唯一の解と思われる。)

★9)聖徳太子非実在説の大山誠一

略歴:1944年生まれ。1970年東京大学文学部国史学科卒、同大学院博士課程単位取得満期退学。各大学の非常勤講師を経て、1991年より中部大学人文学部日本語日本文化学科教授。1999年東京大学より博士(文学)の学位を授与される。

大山誠一は、長屋王木簡の研究から聖徳太子非実在の論陣を張るようになる。1999年に出版した『聖徳太子の誕生』(吉川弘文館)は賛否両論で、おおきな反響があった、といわれています。

今回取り上げる本としては、『聖徳太子の誕生』から6年後に、自説を読みやすく文庫本として出版された、『聖徳太子と日本人』角川ソフィア文庫2005年を取り上げ、そこで、いわゆる「聖徳太子」と同時代のタリシヒコとの交渉で、誰が列島側では主人公であったか、について見ていくことにします。

◆聖徳太子は実在しない

大山誠一は、聖徳太子の諸事跡とされることについての真贋を検討されます。十七条の憲法・三経義疏・天寿国繍帳などが全て聖徳太子の事跡ではない、ということを説明されます。大山誠一による「聖徳太子実在せず」の論拠の一つの柱が、”十七条の憲法は聖徳太子が作ったのではない”ということの様です。その論拠を縷々と説明されます。とどのつまりのご意見として、憲法十七条の疑念と題しておおむね次の様に述べます。

【『隋書』にある倭王は、天を以て兄となし日を以て弟と為す云々とあるように、中国文化と相容れない為政者の政治認識であった。こういう状況の中では、中国の古典を取り入れている十七条の憲法を制定する姿勢が生まれなかったことは明らかであろう】と。

大山誠一の問題提起は、【『隋書』にはっきり書かれている「タリシヒコ」が『日本書紀』に見当たらない、だから、その時間帯に存在したとされる『日本書紀』記載の支配者(天皇たち)は創作されたものだ】、ということから始まっています。

中国の史書の記述が『日本書紀』に見えない、ということで『日本書紀』の記述が誤っている、という見方は井上光貞などの主流はとは明らかに違っています。そして、タリシヒコは推古女帝ではないし、聖徳太子でもあり得ない、蘇我馬子ではなかったか、馬子は実は天皇であった、というような論理で進んでいくのです。

【一般に、継体以後の大王家の系譜は、比較的信用できるものとされている。私も、すべてではないにしても、かなりな程度そう考えてよいと思っている。しかし、誰が大王だったかは別ではなかろうか。実は、聖徳太子が架空の人物だったばかりではなく、その父の用明、オジの崇峻、オバの推古は、いずれも記紀では天皇(大王)とされているが、本当は即位していなかったと思われる。代わりに、大王の地位にあったのは蘇我馬子であった。】(P244~245)

大山誠一は問題にしていませんが、『隋書』にある、「日出づるところの天子、書を日没するところの天子に致す、恙無きや云々」、という対等的な調子と、『日本書紀』にある「東の天皇つつしみて西の皇帝にもうす、云々」の、へりくだった調子とは明らかに違うトーンの文書ではないか、との疑いは浮かばなかったのでしょうか。

◆大山誠一の主張について不思議に思うこと。

タリシヒコの謎とは直接関係はないのですが、大山誠一の考え方に垣間見える理解しがたい点について述べておきます。

(1)筆書の始まりについて

(2)文字記録が残っていないことについて

(3)年号「聖徳」について言及されないこと

(1)筆書の始まりについて

“憲法17条を制定し、『三経義疏』を著わしたのは聖徳太子ではない”という論証の中で次のように大山誠一は主張します。

【『三経義祖』のうち最初の制作されたのが『勝鬘経義疏』で、『上宮聖徳太子伝補闕記』や『聖徳太子伝略』では、推古十七年(609年)とされている。しかし、『日本書紀』によれば、紙と墨の製法が伝えられたのは推古十八年、高句麗僧曇徴によってである。執筆するには紙と墨が要る。聖徳太子はどうやってそれらを入手したのであろうか。】(p31~32)

これは勇み足ではないでしょうか。3世紀の卑弥呼の時代にも魏朝に「上表」していますし、5世紀の倭王武も宋朝に上表していますから、曇徴が紙と墨をもたらして初めて「書く」ことが始まったのではないのは明らかでしょう。たとえ紙と墨の製法を知らなくても文書はかける、絹布に木炭を使ってでも、また、舶来の紙・墨を使うというのは当然可能のことです。

昨年、福岡県糸島市の三雲・井原遺跡から、弥生時代の硯の出土が報じられています。大山誠一はこのニュースを聞いた時、どのような顔をされたのでしょうか。このニュースを報じる新聞記事は「ここ」をクリックすると読むことが出来ます。

(2)文字記録が残っていないことについて

大山誠一は、日本人は文字で記録を残す意欲に欠けていた、といいます。エジプト人はピラミッドにもちゃんと記録を残しているのに、日本の古墳など誰の古墳かわからない、木簡なども大化改新以後のものしかない、とこぼしています。

【飛鳥時代を正確に叙述しようにも肝腎の史料がないのである。日本書紀は信用できないが部分的には百済系の史料を引用している部分は事実を記録している。沢山の古墳の被葬者が不明なのは、日本人には記録に残そうという意欲に欠けていた、と思わざるを得ない】と。(51~52頁)

しかし、日本書紀中に見える夥しい「一書」群、日本旧記や古事記序文に見える、「諸家のモタラすうんぬん」の記録類の存在が推定される文言。これらもすべて後世の創作、というのでしょうか。万葉集に見える「古集に見ゆ」という和歌集の存在も否定されるのでしょうか。

『日本書紀』が完成した頃、元明天皇の「年号を和銅と改めたまう時の宣命」(『続日本紀』)に次のようにあります。

【亡命山沢。挟蔵禁書。百日不首。復罪如初。】

この「山沢に逃げ、禁書をしまい隠して百日たっても自首しないものには恩赦はない」の禁書とはどんな書物だったのでしょうか。

◆余談ですが 大山誠一の叙述を読んでいて感じたのは、「歴史は勝者によって書かれる」、そういうことには全く思いを致していないのではないか、という疑念です。

2003年に発表され、映画化されたのは2006年で当時かなり反響があった、アメリカ人作家ダン・ブラウンの推理小説『ダ・ヴィンチ・コード』の中に、歴史書の本質的な性格として、登場人物に次のように言わせています。

【歴史は常に勝者によって記されるということだ。二つの文化が衝突して、一方が敗れ去ると、勝った側は歴史書を書き著す。自らの大義を強調し、征服した相手を貶める内容のものを。ナポレオンはこう言っている、”歴史とは、合意の上に成り立つ作り話にほかならない”。本来、歴史は一方的にしか記述できない】

また、大山誠一が物心ついたかどうかの頃のことですが、敗戦時の「黒塗りの教科書」問題も同根です。単に教科書だけでなく、戦意をあおったり、天皇は神とするものは徹底的に進駐軍によって排除されました。各学校にあった、御真影や教育勅語を納めていた奉安殿も取り壊され、神社に対する国の補助もなくなり、「官幣大社」や「官幣中社」などの格付けも廃止され、その標識も取外したり塗り込められました。

その写真の一例です。

国道3号香椎交差点の香椎宮標柱「官幣」が塗りつぶされました。

それから70年、セメントで塗り込められて一旦姿は消えましたが、風雪にさらされカビも生え、今では「官幣」の文字が際立って目立つのは皮肉なものです。

ネット上では、「占領史研究 澤龍主宰」というサイトで「GHQが没収した7千種以上の禁書リスト」の本を探す活動をされているようです。その中で澤さんは、秦の始皇帝の焚書坑儒と同様なGHQのやり方、と批判されています。

大山誠一ももっと世界の歴史の物的証拠の残存について、目を見開いたらもっと違う方向が見えてくるのではないかと思います。

(3)年号「聖徳」について言及されないこと

大山誠一は言及していませんが、朝鮮の史書『海東諸国紀』に日本の年号が記されているのです。

522年ごろの「善化」に始まり、7世紀に入ると、「煩転」「光元」「定居」「倭京」「仁王」「聖徳」(630年ごろ)「僧要」「命長」「常色」「白雉」「白鳳」(680年ごろ)「朱雀」「大和」「大長」(701年ごろ)という年号が日本では続いていると記されているのです。

「聖徳」という年号があります。厩戸王子が後年、聖徳太子や聖徳法王と呼ばれるようになったのと無関係の年号でしょうか?この「年号聖徳」は厩戸王子の没年とほぼ同年代の年号なのです、無関係でしょうか。少なくとも、『海東諸国紀』という朝鮮の史書に存在しているのです。無視されるのはなぜなのでしょうか?

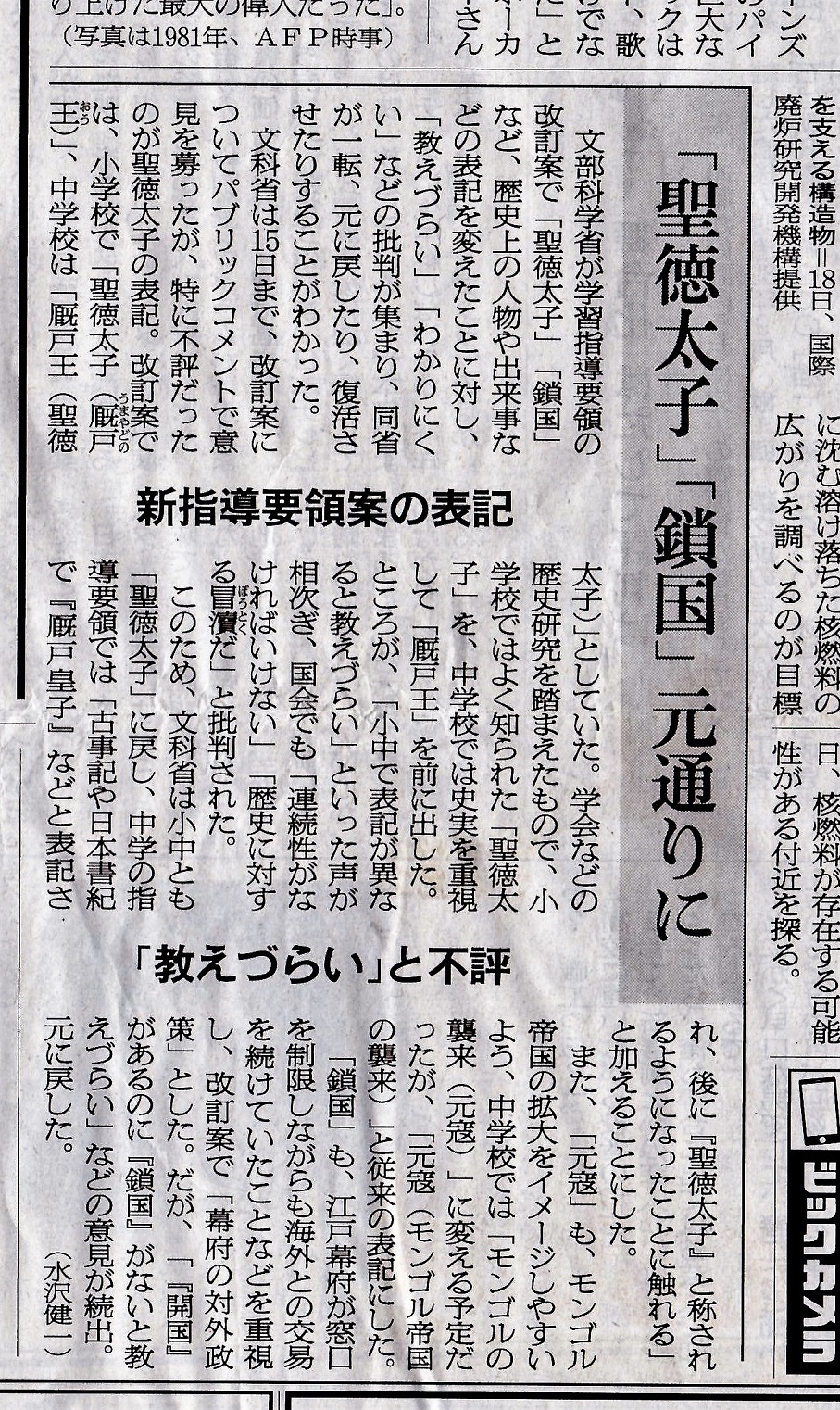

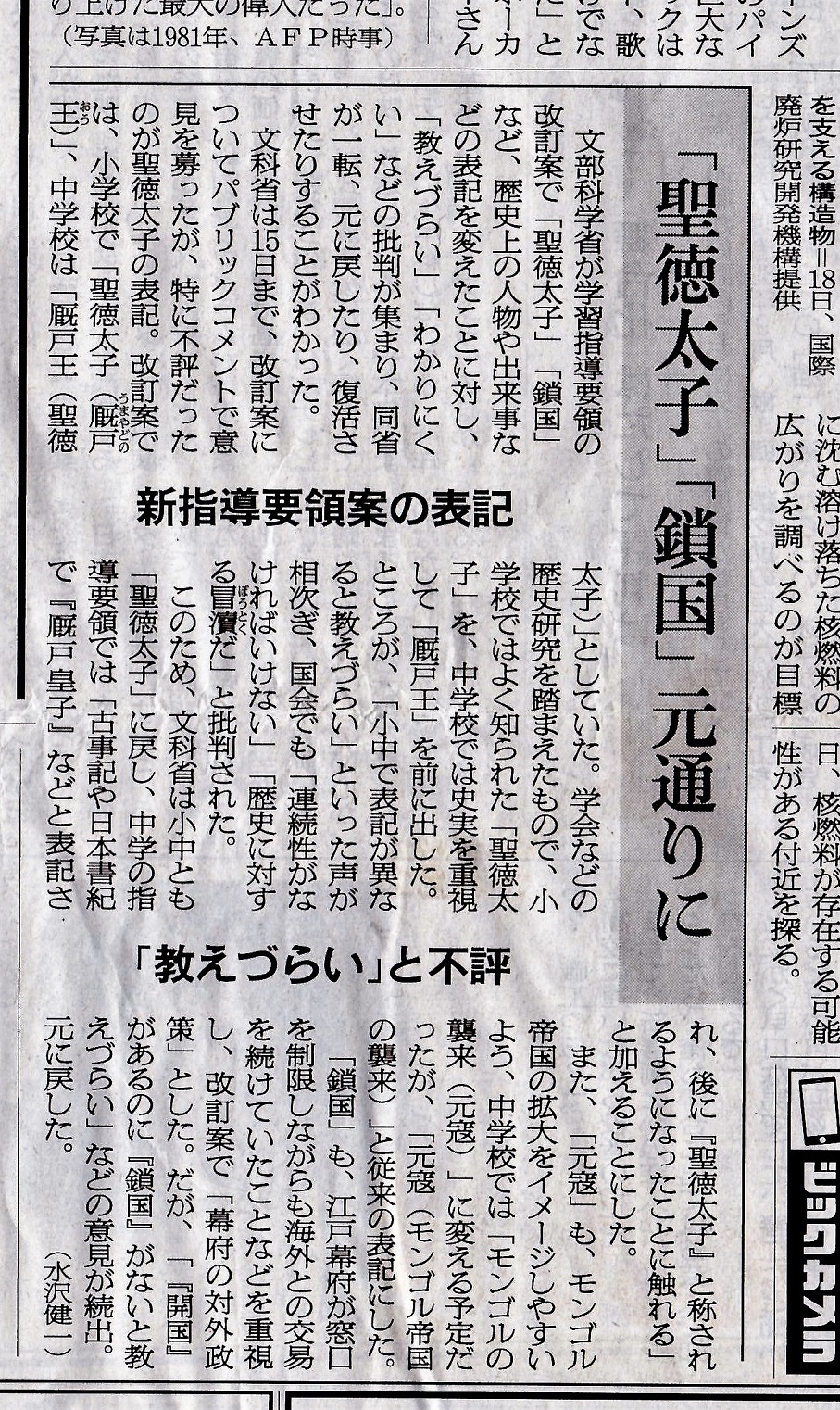

平成二九年三月二〇日の新聞は、学習指導要綱で聖徳太子を厩戸王子に変更するという案をパブリックビューイングで反対が多く引っ込めた、と報じていました。大山誠一氏に日が当たるのにはまだまだ先の事のようだ。

◆なぜ聖徳太子非実在が受け入れられないのか

大山誠一の説が学界主流と異なるので、本人も苦労されているようです。大山誠一は、なぜ聖徳太子非実在が受け入れられないのか、ということについて考察し、結局は学界の体質が問題、と述べます。

【なぜ聖徳太子が十七条の憲法を作ったのではない、実在しなかった、と説明しても、理屈ではわかるが心から納得できないとよく言われる。子供の頃からの教育が原因であろう。強い先入観念と言ってもよいだろう。それが集団化すれば、「国民感情」になるのであろう。】(p41~42)と述べ、引き続き「歴史書は間違っているのか」という小見出しを付け、概略次のように述べています。

【推古期の歴史叙述は、小学校以来の教科書も歴史書も、厩戸王子が摂政となり聖徳太子と言われ、仏教を広め、冠位十二階や憲法十七条を制定し、遣隋使を派遣した、と大小同異である。『神皇正統記』ばかりでなく、平安時代の『水鏡』も慈円の『愚管抄』もみな同じである。

現在、憲法十七条は奈良時代の『日本書紀』の編纂者がつくったもの、というのは学界の常識である。憲法十七条が偽物ならば、聖徳太子も偽物ではないか。しかし、教科書を執筆する人は、やはり、聖徳太子は偉かった、と書くのはなぜか。】(p43~45)

津田左右吉も『日本書紀』の聖徳太子の関係記事について疑いを持っているのに、教科書ではそうは書かない、なぜか、と自問して、学会の体質の批判に向かいます。

大山誠一は、ここで森鴎外の小説を引き合いに出します。

【ところで、戦前の天皇制であるが、誰もが信じたわけではなかった。森鴎外に「かのように」という小説がある。主人公の五条秀麿は学習院から東京大学の歴史科に進み、優等生として銀時計をもらって卒業し、ドイツに留学する。帰国して歴史学者になるが、そこで記紀の神話の虚構性と自身が貴族の一員であることの矛盾に煩悶することになる。結果として、自分に期待している父親など周囲をおもんばかり、神話を信じている「かのように」生きることとする。(中略)

さて、鴎外の五条秀麿は「かのように」という生き方を選んだが、「正直にまじめにやろう」としたものもいた。明治の碩学、久米邦武は、岩倉遣欧使節の記録係として『米欧回覧実記』を執筆したことで名高いが、歴史学専攻の帝国大学教授であり、聖徳太子研究でも、多大の功績がある。

彼は、聖徳太子の関係史料は数多いが、多くは仏教徒による奇異の仮託であるとして、研究対象としては、わずかに「憲法十七条」や法隆寺に残る若干の史料に限るべきとした。しかし、そういう態度が、神道家や国学者に嫌われ、「神道は祭天の古俗」の論文が攻撃され、教授は休職(その後辞職)、論文は発禁処分とされる。まだ明治24年のことであった。

また、実証史学を大成し、『記・紀』を正確に論じた津田左右吉も、皇室の尊厳を損ねたということで早稲田大学教授を追われ、その著書は発禁処分となされた。昭和15年のことである。

このような弾圧が行われては、少なくとも戦前においては、聖徳太子に対する実証的な研究は進展しなかったことは仕方ないことであったと思う。

問題は、その結果として、聖徳太子に対する自由な研究が阻害され、それに結果的にせよ、加担することになった研究者がその後の学界を支配し、その後継者が今日の歴史学の主流となっていることである。(後略)ともかく、聖徳太子を疑うというような学問は排除されてきた。それとは逆の立場の研究の上に、戦後の歴史学の蓄積がなされてきた。これが飛鳥時代を、聖徳太子中心に描いてしまう一つの理由である。】(p47~48)(太字化及びアンダーラインへ当方による)

◆まとめとして

学界の聖徳太子研究に対する批判をされていますが、ご本人も「国内史料から外国史料を観る」、というしみついた史料批判によって、聖徳太子非実在を証明しようと試みています。

『隋書』「倭国伝」ではなく、「俀(たい)国伝」となっていることもなぜなのか、と、まず疑うべきではないでしょうか。隋書には「俀国」と同時に数ヶ所「倭国」という記載も同時に出てきていることへの不思議さにも思考を進めなければならないのではないでしょうか。聖徳太子実在問題と関係ないと思われたのでしょうか?しかし、『隋書』の俀王タリシヒコの存在を正とすれば、その後の正史『旧唐書』には、倭国と日本国という二つの国の記載があることについての不思議さにも、納得がいくのではないでしょうか。安易に、『日本書紀』の人物の存在が創造されたもの、という方向に向かってしまったのではないでしょうか。

聖徳太子の事績とされるものはみな後世に作られたもの、というところには熱が入っていますが、「日出づる処の天子云々」の国書を出したのは誰か、となると時の為政者蘇我入鹿だ、とされますが、そうすると出てくるタリシヒコ関係の数多くの疑問には全く言及されません。知らぬ顔の半兵衛をきめこまれています。

大山誠一の「聖徳太子架空論」には傾聴すべきところもありますが、『隋書』を自説に都合がよいところは取り込み都合の悪いところは無視しています。当時の大王が馬子であるとしたら、馬子は仏教尊宗者だったのか、俀王の弟王は馬子の弟の境部摩理勢だったとしても、利歌弥多弗利という名前の太子は蘇我蝦夷となるのでしょうか?そのような問題についての考察は全くされません。

このように自説に合わない資料は無視したり、読者から隠す、という手法の多用が見受けられます。聖徳太子架空説に精力を使い果たされているのかもしれませんが、もう一歩踏み込んでの国史研究に期待したいものです。

★10)大津透

大山誠一が「結果として自由な研究を阻害するのに加担した者たちがその後の学界を支配し、その後継者が今日の歴史学の主流となっている」と述べるその代表格の人なのでしょうか?

所謂、戦前の教育を受けた、津田左右吉・井上光貞という人たちの「古代通史」的なものの中に「タリシヒコの謎」についてどのように叙述されているのか、見てきたのですが、では戦後育ちの「古代通史」はどうなのか、と現在東京大学の古代史関係での代表的な学者、ということで大津透東大教授の古代通史『天皇の歴史01』講談社2010年刊 を見てみることにします。

また、1970年代前半に古田武彦が「大和朝廷一元史観」に真っ向から反対の「多元的史観」の「九州王朝説」を唱えました。しかし、国史学界の壁は堅く、国立大学を中心に依然として、津田・井上の路線上での国史研究がなされています。最近でもいろいろの「日本通史」が出されています。その中の代表的な通史として大津透の講談社刊『天皇の歴史01』を取り上げ、「タリシヒコの謎」が、どのように説明されているのかを見てみたいと思います。

この『天皇の歴史01』は、古田武彦が多元的古代を主張した、その約40年後の刊行です。「九州王朝説」の影響がみられるのかどうか、というところもチェックしたいと思います。

今まで『隋書』の記事をまともに取り上げた「通史」を見ることが少ない中、大津透は、さすが現国史学界の中心に位置する東大教授として、「タリシヒコの謎」について解説に努めています。ただ、説明に窮することについては、例えば「俀国伝」とあるのを、「倭国伝」と変更している理由などについては無言を貫いていますけれども。

◆略歴:1960年生まれ。武蔵中・高卆、1983年東京大学文学部卒(国史学専攻)東京大学大学院修士課程修了。山梨大学助教授を経て、現在、東京大学教授。専攻は日本古代史、唐代史。 主な著書に『古代の天皇制』『日本古代史を学ぶ』(岩波書店)、『日本の歴史06巻 道長と宮廷社会』(講談社)など。「天皇の歴史シリーズ」編集委員。

大津透教授のわが国の古代史のストーリーはどうやら次のようなものの様です。四〇〇頁に近い大部の著書を四〇〇字足らずに超圧縮して、まず書き上げてみました。

◆『天皇の歴史01 神話から歴史へ』に見る大津史観

① 三世紀の『魏志』倭人伝と三角縁神獣鏡の分布関係から、卑弥呼は纏向(まきむく)にいたとわかる。九州説は成り立たない。しかし、卑弥呼の前後の即位状況は世襲制ではないから、大王王権が確立されていたとは言えない。

② 四世紀の「好太王碑文」の内容から、『記・紀』の神功皇后伝承は史実の反映と言える。

③ 五世紀の『宋書』の「倭の五王」記事から、倭国がそれまでの中国世界から離れたと言える。国内の二つの「ワカタケル」の金石文から、「治天下」というように独自の天下を作ったと言える。

④ 七世紀の『隋書』などから、煬帝の怒りで国内体制を改めたことがわかる。『日本書紀』はこのあたりの事情(「王子と礼を争う」や「第一次遣隋使派遣」など)を隠している。

⑤八世紀の『旧唐書』と『日本書紀』の記事から、白村江の敗戦から日本がうまくその社稷を安んじることができた事情がわかる。 ということの様です。

注目すべきことは、「東の白鳥の九州説」と言われ、井上光貞もその路線でしたが、大津透の時代になって東京大学国史科の現職教授が、「邪馬台国近畿説」を公にしたところでしょう。ここでは、タリシヒコの謎が中心ですから、大津透の邪馬台国論は割愛します。

以上の中から④の『隋書』関係の部分の大津透氏の意見を見ていきます。

◆大津教授の『隋書』の理解は

「タリシヒコの謎」にかかわる、『隋書』の問題と思われる以下の8点の大津教授の理解を見てみます。

a)「俀」を「倭」と読み替えていること。 b)阿毎多利思北孤とは誰か。 c)太子利歌彌多弗利問題は聖徳太子か。 d)阿輩雞彌や阿輩臺問題。 e)俀国の兄弟政治。 f)多利思北孤の国書問題。 g)冠位十二階、軍尼、伊尼翼などの冠位官職。 h)「遂に絶ゆ」とは。

(a)「俀」という『隋書』の字を「倭」と読み替えていること

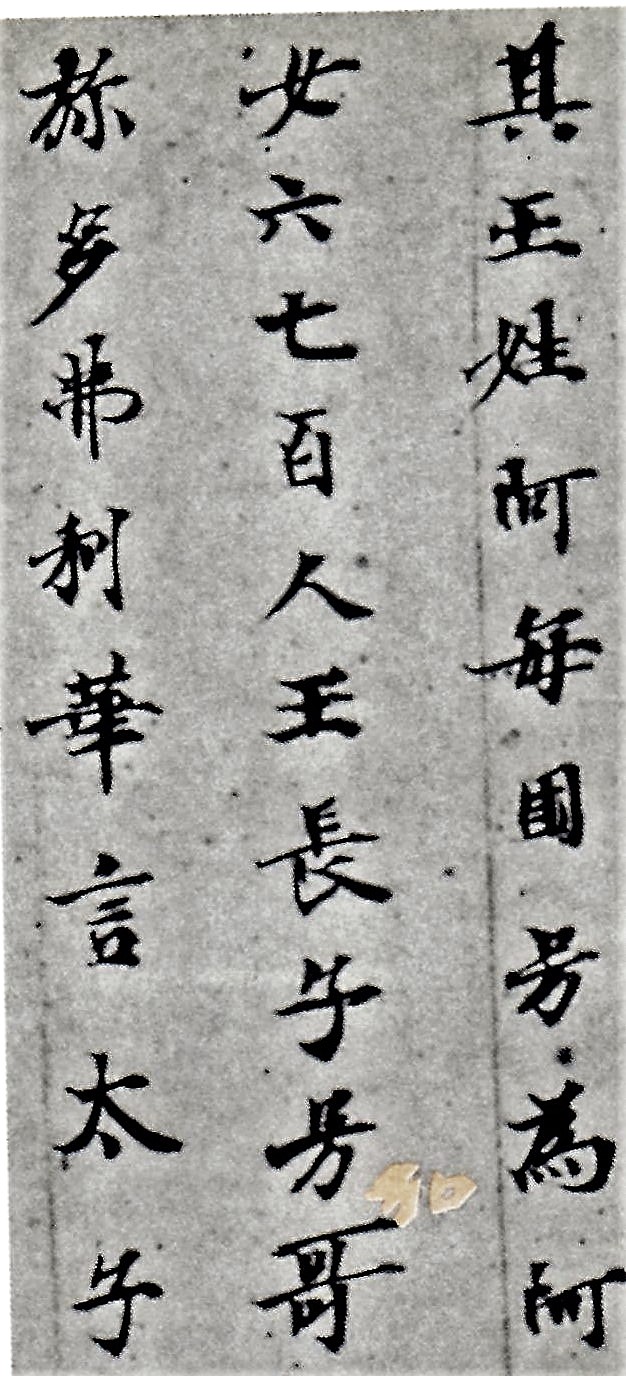

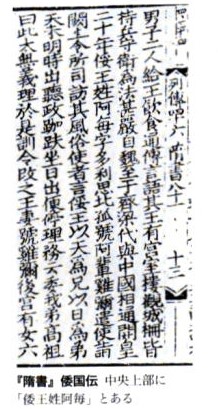

この『天皇の歴史01』の249頁に『隋書』の影印が載せられています。(左下の影印参照)

そこには記事の3行目に「俀王」とはっきり出ています。

明らかに”俀〈たい〉王” とあります。又、”多利思「北」孤”と あり、”タリシ「比」コでないことがはっきりと分かります。

それなのに、下に【『隋書』倭国伝 中央に「倭王姓阿毎」とある】、と平気で「俀」を「倭」と読み替えさせています。

本文には「俀国」でない別の「倭国」と思われる国も登場します。

【「俀」の発音は「タイ」であり、『後漢書』にある「大倭王」の「大倭(タイヰ)」から「俀(タイ)」という国名になったのではないか。「大倭」という国名を隋の煬帝が小癪なといって、「弱い」という意味がある同じような発音の「俀」を使わせたのではないか】と説く九州王朝説の諸氏に理があると思われます。

(b)阿毎多利思北孤とは誰か、という問題

教科書などによく出ている「日出ずる処の天子書を日没する所の天子に致す恙無きや」の国書とそれを送ったとされる俀王「多利思北孤」とその太子の問題です。

600年の第一次遣唐使は、『隋書』に、“倭王、姓は 阿毎 、字は多利思比孤、阿輩雞弥と号す、使を遣はして 闕に詣<いた>らしむ。”とある。

アメとタリシヒコを姓と名とするが、これは受け取った側の解釈で、本来「アメタ(ラ)リシヒコ」という倭王の称号と考えられる。意味は天の満ち足りた男子の意で、欽明天皇の

謚号にも「天」<あめ>を含むことから、この時「アメタラシヒコ」という称号があった。大王を天つ神の子孫とする思想が成立していたことをも傍証するというのが通説であろう】(p248)と大津教授は述べます。

大津透は「倭王の称号」という一般論で、逃げています。この古代史の一番の謎「多利思北孤とは誰か」という問題になぜ向き合えないのでしょうか。分からないなら分からないと率直に、例えば『日本書紀』の編集者が、継体天皇の没年について判断が出来ず、「後の世の人はよく調べ、かつ考えあわせて欲しい」と書き残していますが、それだけの分別が欲しいものです。

多利思北孤は隋の煬帝に「国書」を出しているのです。開元二十年の文帝の時の遣使も何らかの文書を携えて隋都に赴いた、と見るのが常識的判断でしょう。当然それらの文書には「自署名」や「国王印」があったはずですが、大津透は、先輩井上光貞の「古代の外交は帰化人たちがいい加減に文書を作成し、鴻臚館の役人を適当に口裏合わせていたのだ」説を踏襲しているのでしょうか、無言です。

(c)太子利歌弥多弗利は聖徳太子

大津透は、「太子 利歌弥多弗利」は聖徳太子である、と次のように言います。

【『書紀』は推古天皇即位元年(593年)に「厩戸豊聡皇子を立てて皇太子とす。 仍<よ>りて 録<つぶ>さに摂政<まつりごとと>らしむ。万機を以て 悉<ことごと>に委ぬ。」と聖徳太子が皇太子について、摂政となったと明記する。(中略)

『隋書』倭国伝には「太子を名付けて、利(和)歌弥多弗利と為す」とあり、唐代の類書『翰苑』に「王の長子を和歌弥多弗利と号す。華言の太子なり。」とあり、厩戸がワカミタフリと呼ばれていたことがわかり、それが太子に相当するので、一定の政治的地位であったといえる。】(p234-235)と。

この論理はおかしくないでしょうか。太子の任命権者、つまり「大王」が誰なのか、を検討しないまま、話を進めていること、及び、『日本書紀』に「厩戸を皇太子に立てた」という記事があり、『隋書』に「利歌弥多弗利という名の太子がいた」と言う記事があることで、「厩戸=利歌弥多弗利」の証明としていることにはならないでしょう。

大津透は、リカミタフリではどうにも解釈ができないと思われたのか、唐代の類書『翰苑』に「利」がなく「和」と書き込みがあるのあるのを奇貨とし、ワカミタフリならなんとか「和語」らしい感じになるので使えるかと、厩戸がワカミタフリと呼ばれていたのだ、と強弁しています。

しかし、石原道博の岩波文庫本の『隋書』での和歌弥多弗利について、その判断の不当を指摘しておきましたが、改めて、この大津透の項末に、古田武彦の和歌弥多弗利についての検証を掲げておきます。(注5 参照)

しかし、大津透は流石に聖徳太子架空説には組みし得ないようです。学習指導要領中学校の歴史には、【大陸の文物や制度を積極的に取り入れながら国家の仕組みが整えられ,その後,天皇・貴族の政治が展開されたことを,聖徳太子の政治と大化の改新,

律令国家の確立,摂関政治を通して理解させる。】とあります。

ですから、大津透としては東大教授 の立場を考えると、例え国史学科先輩の大山誠一中部大学教授があまたの著作で声高に唱えようとも、聖徳太子架空説に賛意を表すわけにはいかないのかもしれません。

(d)阿輩雞彌と裴清世問題

「阿輩雞彌」とあることについても大津透は、【天皇ないし大王の意味を説明したものだろう。読みはオホキミで当時の日本の君主号大王を記しているのだろう。】(p249)と、解釈しています。

この「阿輩雞彌」の解釈方法は、隋の使者裴世清の対応についての解釈でも取り入れられています。【オホキミとよむ説と、アメキミと読む説がある。(中略)天皇ないし大王の意味を説明したものだろう。同じ『隋書』に「小徳阿輩台」に迎えさせたとあるのが、「大河内直糠手<おおしこうちのあたいぬかで>」の姓を記していることなどから、やはりオホキミで、当時の日本の君主号大王を記しているのだろう。】(p249)

岩波文庫の石原道博の解釈を一見なぞっているように見えます。しかし、石原道博は、【『北史』には何輩台とする。『日本書紀』巻二二にみえる掌客のひとり

大河内直糠手(オホシカウチノアタイヌカテ)の音の一部をあらわしたものか。難波雄成か。不詳。】と「不詳 分からない」と しているのです。そこのところを何ら論証を加えることなく、大河内説をとっているのは如何なものでしょうか。

大津透は、【推古八年に『日本書紀』には隋へ遣使したことが記されていないが、『隋書』に倭国から遣使の記載があるので、遣使がなされた、】(p248)と、『日本書紀』に書かれていなくても中国の史書に遣使がされた、とあれば大和朝廷からの遣使に間違いない、と無条件にされています。なぜ『日本書紀』に書かかれなかったのか、についての説明は、「叱られて恥じたから」と次項にありますが。

(e)俀国の兄弟政治について

俀国の政治のありようについて、大津透は次のように述べます。

【倭王は使者に「天をもって兄となし、日をもって弟となす。夜が明ける前に出て政治を聴き、日が昇ると仕事をやめて、弟に委ねたと云う」と述べさせたが、隋の文帝に「これ太<はなは>だ義理なし」として改めるように命じられた。この遣使自体が『書紀』に載っていないのは、倭王が未開の段階にあるとして隋の皇帝に叱られたことを恥じたためだろう。】(p250)

このところの原文は「高祖曰此太無義理於是訓令改之」です。確かに、「太<はなは〉だ義理なしと改めるように訓令した」とあります。しかし、最初の使者は、国交を開くことに成功したのですから、『日本書紀』に遣使のことを隠す必要は全くないと思います。

しかも俀王がそれに従ったとはありませんし、そのあと例の「日出づる処の天子日没する処の天子云々」の国書を出して煬帝を怒らせるのです。大津透は3世紀の姉弟共同政治については、『天皇の歴史01』では多弁ですが、この6世紀末の兄弟政治については何も述べられません。俀国では宗教上と俗事上について役割分担している、と見える記事が『隋書』にあります。

金石文は第一級の史料といわれる大津教授ですが、法隆寺の釈迦三尊の光背銘については無視されます。そこに「上宮法皇」という語が刻まれていることは有名で、従来これは聖徳太子のこととされていました。辛巳〈しんし〉などの紀年があり、多利思北孤と同時代の史料です。

この「法皇」と多利思北孤の関係はどうなのかとか、後世の上皇や法皇と天皇との役割分担共存執政にも通じるところもあるのでは、などと、大津東大教授の説明があってもよいのではないでしょうか。

(f)「日出づる処の天子云々」の国書について

大津透は次のように述べます。

【(遣隋使の)第二回は、隋の煬帝が即位した後の大業三年、607年で、今度は形式が整っている。『隋書』によれば、使者は「海の西の菩薩天子が仏教をふたたび興隆させているのを聞いたので、使者を遣わし、僧侶数十人に仏法を学ばせてほしい」として有名な国書を提出する。その国書に曰く「日出づる処の天子、書を日没する処の天子に致す、 恙無きや、云々」。帝これを 覧て 悦ばず、鴻臚卿に謂ひて曰く「蛮夷の書、礼無き者有り。復た以て聞するなかれ」と。煬帝はこの国書をみて無礼だと怒ったのである。何故怒ったかについては、(諸説あるが)(中略)、しかし問題は、倭王が「天子」を名乗ったことだった。(中略)

倭は隋と対等という主張をしたのだが、では対等の外交だったといえるだろうか。『日本書紀』は推古十五年七月に「大礼小野臣妹子を大唐に遣わす、鞍作福利を以て通事<おさ>とす」とだけ記し、この国書のことは、次の遣隋使のものは載せるのに、書いていない。(中略)『日本書紀』が意図的に載せなかったのであり、倭王が「天子」を名乗る立場を撤回したためだったのだろう。それは、八世紀の日唐関係につながっていく。】と。(p250~252)

また、推古天皇から隋への国書について、大津透は次のように書きます。

【このような夜郎自大な倭の国書に煬帝は怒ったのだが、しかし翌年裴世清を小野妹子に伴なわせて倭に派遣した。(中略)唐客が入京し朝廷に出した国書は、「皇帝、倭皇を問ふ」で始まる、皇帝が蕃夷の首長に対して下す形式の図書であった。この裴世清ほか十二名を送り返すためにもう一度妹子を遣わしたのが、608年の第三次遣隋使である。この時の国書は、『日本書紀』に載せられている(隋書にはみえない)。「東の天皇、敬みて西の皇帝に白す。使人、鴻臚寺掌客裴世清等至りて、久しき 憶<おも>ひ、方<まさ>に解けぬ。(中略)今大礼〈だいらい〉蘇因高、大礼乎那利等を遣はして往でしむ。謹みて白す、具さならず。」 この国書は、書簡体であるが、尊い人に恭しく出す形式である。「つつしみてもうす」は、へりくだった言い方で、前年の「書を致す」という対等の言い方に比べて、軌道修正したのは明らかである。】(p252)

煬帝に怒られたので軌道修正した、などといいますが、裴世清が俀王と面談した折の会話が『隋書』にはあります。俀王は裴世清と面談し、礼を尽くして歓談しています。それを読めば、「軌道修正」などという説明は丸で子供騙しです。

『日本書紀』に書かれている国書は、単にへりくだっているというだけでなく、「日出づる処の天子云々」の国書とは雲泥の差があります。軌道修正というものでなく、全く違った路線と見るべきでしょう。また、大津透は「唐客」と表現しますが、これは「隋客」ではないでしょうか。『日本書紀』が、なぜか「隋」という国名を嫌って「大唐」と記しています。何故?という疑問は起きなかったのでしょうか?

(g)冠位問題

冠位十二階と、大津透が何故か『隋書』に記載されている官職、軍尼・伊尼翼に触れないのはなぜなのか、という問題です。

冠位十二階について、次のように書きます。

【推古天皇十一年(603)十二月に「はじめて冠位を行ふ」として十二階の冠位を定め、翌年正月に冠位を諸臣に賜い、四月に「皇太子親ら肇めて憲法十七条作りたまふ」と矢継ぎ早に官人の秩序を定めた。冠位十二階は、大徳・小徳・大仁・小仁・大礼・小礼・大信・小信・大義・小義・大智・小智からなり、徳という儒教の最高の徳目に、仁礼信義智の五常を加えて十二にしたもので、儒教をもとにした名称である。

これは『隋書』倭国伝にも「内官に十二等有り」として記されていて、推古朝に制定されたことは疑いないが、『隋書』は徳のあと、仁義礼智信の順にしていて、かえって中国にも通用するように、儒教徳目を用いたのであろう。】(p241)

この『日本書紀』の記述のように、推古朝に冠位が定められたかどうかについては、諸説があるようです。しかし、「諸説」共、根本のところの思い違いがあるのです。『隋書』の記述と『日本書紀』との食い違いは、『隋書』は「俀国」の冠位について書いていて、「大和朝廷」のことではないのです。違っていても別に不思議ではありません。

“『隋書』に俀国に冠位制度があるとしているから大和朝廷に十二階の冠位が制定されたことは疑いない”という論理からできているようです。 おまけに、推古朝に制定されたとされる『日本書紀』の記事では、604年です。600年の最初のタリシホコの使者が伝えたより4年遅いのです。600年の時点では、大和朝廷では未だ、十二階の冠位は制定されていないのです。

『隋書』には、俀国伝に書いてあるように地方官や軍管の職責が書いてあります。【軍尼が120人、丁度中国の牧宰のようだ。80戸に一伊尼翼を置くが今の里長のようなものである。10伊尼翼は一軍尼に属する。】と。

この、古代天皇の統治組織についての貴重な史料を一顧だにされないのはなぜなのでしょうか不思議です。

大津透の先輩石母田正は、【隋書倭国伝の80戸に一伊尼翼<いなぎ>を置き云々の記事は、その実数は別として、少なくとも大化前代の先進地帯において、百姓の戸の地域的一般的な把握が行われたことを示しており、部民制の人民の族制的把握とは異なった支配類型の成立を示唆している。】(『日本古代国家論第一部』より)

と述べています。

この石母田説には、「伊尼翼」を日本書紀にある「稲置<いなぎ>」に合わせて無理やり、「尼」を「な」、「翼」を「ぎ」と読むなど沢山の問題はありますが、ともかく問題には取り組まれています。

(h)「遂に絶ゆ」とは

大津透には、俀国と大和朝廷を同じ国とされているために 、理解できない『隋書』の記事があるようです。その一つが大業六年の倭国(俀国ではない)朝貢記事と、もう一つが「俀国伝」の最後にある「この後遂に絶ゆ」の記事でしょう。『隋書』本紀では大業六年(推古十八年610年)に、「倭国」からの朝貢を記しているのです。この記事も『日本書紀』には載っていません。

大津透は「第一回遣隋使」として、中国の記録にあったものは『日本書紀』になくても「大和朝廷」が行ったとされています。同じく中国の歴史書にあって『日本書紀』にない、この大業六年の遣使については何も言われないのは、首尾一貫を欠いています。

もっと重要なのは、「遂に絶ゆ問題」です。『隋書』「俀国伝」には、大業六年に俀王の使節が方物を献じた(裴世清が同行)、と書かれていて、その後に、「この後遂に絶ゆ」と、俀国との通交が切れたことを記しています。

大津透は、この「遂に絶ゆ」について解説もなく紹介すらされません。俀国=大和朝廷とすると解けない問題なのです。もし、無理に解こうとしますと、「中国史書の書き間違い」という路線を歩まなければなりません。

『隋書』を素直に読めば、「俀国」と大和朝廷とは別の国であること、俀国が隋朝と関係を絶った時期に、別の倭人の国(大和朝廷)が継続して通交を求めていたことが分かるのにな、と思います。そうとれば、推古二十二年(六一四年)の大和朝廷の犬上御田鋤派遣記事が、『隋書』「俀国伝」に出ていないのは当たり前のことなのです。

しかし、大津透は大略次のように述べます。

【推古二十二年(614年)に第四次遣隋使として犬上御田鋤<いぬかみのみたすき>らを派遣した。この年は煬帝が第三次高句麗遠征を強行した年で、既に反乱がおきていたが、遠征終了時に本格的蜂起となる。(御田鋤らは翌二十三年帰国と記す)618年に隋煬帝が殺され唐の建国となるが、624年にはほぼ国内は治まり武徳律令を公布する。

この年に朝鮮三国はそろって隋の冊封を受ける。倭は、その二年前に聖徳太子が、その二年後に大臣蘇我馬子が亡くなり、推古朝の末年の倭は対応できなかったらしい。】(p267~268)

朝鮮三国は唐の冊封を受けたのに、なぜわが国が受けなかったのか。これはなにも聖徳太子や蘇我馬子の死亡とは関係なく、多利思北孤王は「俀国」が隋~唐に対して、此の時点では冊封を受けようという意思がなかった、「こちらも天子だ、同位だ」という意思の表れということでしょう。

ところで、この『天皇の歴史01』に「九州王朝説」について言及しているところがあるのです。それは『宋書』倭国伝にある、“倭王珍の臣下が授号した「平西将軍」”について、大津透は【『宋書』の平西将軍は、九州の将軍を意味する。従って九州説は成り立たない】と言っています。

『宋書』に記事のある倭王珍が、「倭隋等十三人を平西・征虜・冠軍・輔国将軍の号に除正せんことを求む・・・」の記事の、「平西将軍」について、大津透は次のように述べます。

【注目すべきは、倭隋以下十三人に、平西以下の将軍号の授与を求め認められたことである。(中略)なお、平西将軍を求めたことについて、武田幸男氏が、この人物は倭国王より西方に置かれていたからで、北九州あたりにおかれたのだろうと指摘している。倭は北部九州にあったとする説は成り立たない】(p86)と、ここで初めて、倭=北部九州 説が出て来て、それは成り立たないと断言されます。

この武田幸男説については、古田武彦が次のように批判しています。その骨子は、【『宋書』全体を調べ、「平西将軍」に任じられた刺史の例、三十二例を見てみる。それによると、都(建康)からみて”西方に当る地域”の刺史に与えられている。倭国の場合、「東夷」だから、この宋都の視点ではありえない。これは明らかに”倭国内部”からの視点だ。倭王の視点で、自分の部下に平西将軍の称号を与えることを求めている。

倭国は『三国志』の時代から一大率を(その都からみて西方の)伊都国に常駐させて諸国ににらみを利かせていたということとも符合する】と。(『邪馬一国の道標』古田武彦より)

これは、倭王が自分たちの領域での宋朝に準じる支配権の行使を求めている姿勢とも、この「平西将軍問題」は符合しています。

ところがなぜか、大津透は【倭は北部九州にあったとする説は成立しないだろう。】と「平西将軍」で古田武彦説の首をとったようなことにのみ焦点が絞られているようです。

この『天皇の歴史01 神話から歴史へ』での今までの大津透の論述の中では、「倭は北部九州に八世紀初頭まであった」とする説について、「倭人伝」でも「好太王碑文」での各説の説明でも一度も出てきていないのです。邪馬台国近畿説に対して「倭は北部九州にあったがその後近畿へ東遷した」という九州説を説明しているだけなのです。

古田武彦説は知っているが触れたくない、とここまで来ていて、「平西将軍」でやっと古田説を否定できる証拠が見つかった、という喜びが滲み出ている文章と思うと情けなくさえ感じます。「倭国」=「古代より日本列島を一元的に支配していた大和政権」という思い込みが、怜悧な頭脳の持ち主である筈の大津東大教授の判断を誤らせているのでしょう。

◆まとめ:

今までの日本通史的なもので「タリシヒコ」について述べられることの少なかったのに、ともかくも見解を述べたことには、敬意を払わなければならないでしょう。説明できない所は、「無視」を極め込んではいますが。

本稿ではカットしていますが、この項の冒頭で述べましたように、大津透はこれまでの「東大のヤマタイ国九州説」の伝統から「近畿説」に転換して、近畿王朝一元説で古代史学界は大同団結することになったとみてよいでしょう。

(注5)和歌弥多弗利について

この件については、古田武彦が2000年に『九州王朝の論理』明石書店 で詳しく述べています。『翰苑』原典のコロタイプ写真付きで意見を述べて、その「和」の挿入が不当なものと次のように意見を述べていますので紹介しておきます。

【太宰府天満宮伝来の孤本として有名な『翰苑』の「倭国」項に「王長子号哥弥多弗利、華言太子」とあり、とあり、この「号」と「哥」の間の右横に、朱字で、「和」と記入されている。竹内理三氏(中村注:明治40年生~平成9年没 東京大学史料編纂所所長)はこの訓読文において、右の記入字を”採用”し、「王の長子を和哥弥多弗利〈わかみたふり〉と号す。華言の太子なり」と訓読された。しかし、これは遺憾ながら失当ではあるまいか。なぜなら

(1)竹内氏も注意しておられるように、平安初期成立とされる。この古写本には誤字・脱字がいちじるしい。当の「倭国」項にも「女王」を「王女」とし、「親魏倭王」を「新魏倭王」とするなど、数多い。したがって、ここ一ヶ所のみの「朱字」を、いわゆる「異本校合」や「見直しによる訂正」と見ることは困難である。

(2)当写本中に出現する、他の「和」字と比較すると、その筆跡上、(本文と朱字記入が)同一人ではないという可能性が高い。(写真参照)

(3)したがってこの「朱字一字(「和」)は、平安初期、或はそれ以降の「後時記入」として処理すべきものであろう。すなわち、「後時解釈」のための史料ではあっても、原著者(張楚金)や原注釈者(雍公叡)とは、資料批判上、厳格な関係は全く存在しない。

(4)逆に、原著者及び原注釈者はこれを「哥弥多弗利」(”上塔の利”)と記していたものと見なすことが史料処理としては適格と思われる。(「華言太子」は、直前の「阿輩雞〈弥〉」が「華言天児也」とあるように、”称号比定”である。

以上、『寧楽〈なら〉遺文』以降、多くの学恩に浴してきた、一老生として、竹内氏の厚恩に報ぜさせていただきたい。2000年3月30日、古田記】『九州王朝の論理』〈特補〉172頁

(中村注:この影印にある「朱字の和」は、明らかに、何らかの意図を持って書き入れた、と素人目にも思われます。その「倭」の字体が、次の影印、原典から拾った「和」の字とは明らかに違っていて、筆写者が訂正・挿入したものとは、これも素人目ですが思えません。

この『翰苑』の記事は、多利思北孤の太子は、「哥彌多弗利」という名前であった、古田武彦の「上塔の利」説に根拠を与える史料ということになります。)

★11-1)日中歴史共同研究―中国側委員論文より

◆日中歴史共同研究、およびその担当委員について

日中歴史共同研究は、2005年小泉政権が中国に提案し、翌年安部政権に代わり、日中首脳会談が行われ、その時に実施することが決まったものです。

2006年12月に北京で第一回の会合がもたれ、2009年12月第四回の東京での会合で終了となり、翌2010年1月に外務省より報告書が出されました。2012年に勉誠出版から出版もされています。

報告書は、「古代・中近世史」と「近現代史」に分かれています。今回の「タリシヒコの謎」に関係がある「古代・中近世史」の部の中国側委員は、次の人たちです。

「古代中近世東アジア世界における日中関係史」蒋立峰・厳紹〔湯玉〕・張雅軍・丁莉

「七世紀の東アジア国家秩序の創成」王小甫

「十五世紀から十六世紀東アジアの国際秩序と日中関係」王新生

「古代中国文化の日本における伝播と変容」宋成有

「「人」と「物」の流動―隋唐時代を中心に」 王勇

「十九世紀中葉以前における中国人の日本人観」王暁秋

「日中古代政治社会構造の比較研究」蒋立峰・王勇・黄正建・呉宗国ほか

‐近現代史‐部門担当委員については省略します。

尚、日本側委員もほぼ同様の区分けで分担していますが、「日本側論文」にて記します。

今回の「タリシヒコの謎」については「七世紀の東アジア国家秩序の創成」王小甫、と「「人」と「物」の流動‐‐隋唐時代を中心に」王勇の論文の中の、隋とわが国との通交に関係する発言を拾い出して紹介することにします。

このお二人、王小甫氏は北京大学歴史系教授で、王勇氏は浙江工商大学日本文化研究所所長です。二人とも日本において講演活動や著作出版などの活動をしていて、日本国史学界では名の通っている学者だそうです。

なお、引用がかなり長くなりますが、中国人の論文を読むことは、我々にはまれなことと思われますので、辛抱して読んでいただければと思います。尚、各文節ごとに私が気になった点などをメモとして記入し紹介します。

第一部 第一章 7世紀の東アジア国際秩序の創成 王小甫

第1節 早期の東アジア国際関係 略

第2節 「白村江の戦い」と東アジア関係

●隋朝が中国を統一したにもかかわらず、倭王はさらに冊封を求めることも受けることもしなかった。そればかりでなく、国際的地位と文明程度の向上に伴って、対中関係の上でもますます主体意識を強め、中国と同等の地位を得ようとする態度を露わにしていった。第二回遣隋使の国書「日出処天子・・・」(日が昇る場所の天子から日が没する場所の天子に書を差し出す)と記し、第三回遣隋使の国書では「東天皇敬白・・・」(東の天皇が西の皇帝におうかがいする)と記したことにこうした態度が明らかに表れている。唐代初期に至るまで、中国に遣わされる倭の使者のこうした政治姿勢はまったく変化しなかった。

(メモ:いわゆる第三回遣隋使の国書は中国の史書になく、『日本書紀』にあるだけだが?なぜ中国の正史に記載されていないのか、についての考察も必要なのではないかな)

●(倭国の「日出処天子・・・」の国書に)煬帝はこれを不快に思い鴻臚卿に「蛮夷の国の書に無礼なものがあれば、二度と知らせるな」と言った。翌年文林郎裵世清を使者として派遣した。これは煬帝が倭王の国書を受け取っておらず、裵世清が倭に赴いたのも対等な国交の答礼使としてではなく、単に遠くから使者を派遣し朝貢にやってきた蛮夷の国に対して褒賞の意を表し勅諭を伝えるためだったに過ぎないと一般的に考えられている。

(メモ:「・・・・一般的に考えられている」と述べるのは、中国の学者の間では、なのか日本も含めてなのか、何か責任逃れのようにみえるが?)

●(第一回遣唐使犬上君三田耜の翌年631年)使者が朝貢すると皇帝は使者が遠路やってくることを矜み、有司に詔して歳貢にこだわらなくてもよいとした。新州刺史高仁表(旧唐書では高表仁)を派遣し諭そうとしたが倭王と争礼が生じたため、天子の命を宣べることなく帰朝した。研究によれば、「争礼」とは「天皇、御座を下り、北面して唐使の国書を受く」という礼儀上の争いであった可能性が高い。

(メモ:この部分は「タリシヒコ」と直接関係ないのですが、各史書の記事の齟齬する部分の扱いについて参考になる発言です。ここでは「高仁表」が正しいというように取れる書き方をしています。

全体として、史書間の記事の齟齬は、後代に書かれた史書の方が正としているようです。『魏志』の「邪馬壹国」→『後漢書』の「邪馬臺国」、『旧唐書』の「高表仁」→『新唐書』での「高仁表」、『旧唐書』の「倭国伝と日本伝」→『新唐書』の日本伝などなど。)

―以下略―

第二部第二章 「人」と「物」の流動―隋唐時代を中心に 王勇

第一節 大陸移民の東渡

‐略‐

第二節 情報伝達と物の流通

●紀元589年、数世紀の南北分裂を経て、隋朝は陳を滅ぼして中国を統一した。東アジアの政治構造が一変し、周辺諸国は厳峻な外交選択に直面しただけでなく、内部に潜む様々な矛盾もまたこれに従って浮上した。

日本列島もその余波を受け、激動する不安定な時期に入った。日本にはひとりの賢明な政治家―聖徳太子が登場し、内憂外患の中、推古朝政を管掌し、対外的には遣隋使を派遣して、大陸との直接的な交通を開拓し、先進文化を吸収して向上しようとつとめた。

体内的には制度改革を実施し、憲法と官制を制定し、天皇に集権して国家の基礎を固めた。日中間の交流は、ここから新しい局面が開かれた。

(メモ:上記の文注のアンダーラインは当方によるもの。聖徳太子の実在を疑う説が根強くあるのを知っているはずなのに、聖徳太子を「日中交流の基礎を作った人物」として持ち上げることは、中国側にとって何かメリットがあるのだろうか、と疑ってしまうような発言です。)

1.遣隋使から遣唐使へ

●『日本書紀』推古十五年の条に、大礼小野妹子を大唐に遣わし・・・」とあるがこのときの遣使については、また『隋書・倭国伝』大業三年の条にもあるため、学術界では一般に遣隋使は紀元607年に始まったと認識されている。

しかし『隋書・倭国伝』の開皇二十年「倭王(中略)使を遣わして闋にいたる」ということになる。

この時の遣使に関しては、日本の学術界も多く疑義があるところで、これは九州の豪族が私的に遣わした使であると推測する者(著者注:江戸時代の本居宣長の『馭戎慨言』)もいれば、607年の遣使の重複誤記だと疑う者もいる。

『隋書』の中のふたつの遣使に関する記事を対照させると、まず、テキストによって倭王を「多利思比孤」または「多利思北孤」と表記することもあるが、「比」と「北」は字形が互いに近いので、二回の使節を派遣した者は同一の倭王であり、地方豪族の使節と中央政府の使節という区別はない。

(メモ:「北孤」と「比孤」のいずれかを取るか著者は単に似ている、というだけと問題視していない。

『隋書』にあるタリシホコの2度の遣使は、同一の倭王から、つまり中央政府からの遣使、という論理で処理しているようです。)

●次に、開皇年間の倭使は「高祖」文帝に謁見しているが、大業年間の倭使は煬帝に朝見しており、文帝の在位は仁寿四年(604)までであり、正史が帝号と年号をいい加減に記載することはない。さらに、文帝は「所司に命じてその風俗を訪ねさせ」たが、煬帝の時にはこのような内容はなく、これもまた開皇二十年の倭使が初めて到来したということの左証である。

(メモ:日本での問題は、『隋書』が記す俀国の統治体制、例えば兄弟執政が『日本書紀』が記す推古朝の統治体制との食い違いや、当時の大王が推古天皇だったというように、統治機構中枢の人物との比定が出来ないことなのだが、これには全く興味を示していない。なぜなのかな。)

●同じ遣使が日中双方の正史に記載されるのは、遣唐使の事例から判断してさえ、その確率はそれほど高くない。

(著者注:日本正史の記載での遣唐使は16回だが、『旧唐書』・『新唐書』では12回で、そのうちの2回は日本の正史には見えず、双方で重複しているのはただ10回だけである。)『隋書・倭国伝』では開皇二十年の倭使についての記述は具体的であり、内容は大業三年の記事と基本的に重複しておらず、そのため遣隋使は紀元600年に始まったとするのが割合妥当である。

(メモ:著者は遣唐使の記事が日中韓の記録が異なるのを例に挙げ、記録にはかなりミスがあるのが当然、ということで、双方の史書間の記事の齟齬を「ミス」として安易に片づけようとしているように思われます。)

●小野妹子を大使とした第二回の遣隋使では、隋の煬帝に向かって「海西の菩薩天子が仏法を重んじ盛んにしているとお聞きしましたので、朝に遣わされ拝礼し、沙門数十人とともに仏法を学びに参りました」と来意を表明している。

第一回の遣隋使には留学僧は随伴しなかったが、おそらく「海西の菩薩天子が仏法を重んじ盛んにしている」という情報を持ち帰り、そして「沙門数十人が仏法を学びに来た」という後の話につながったのだろう。

前に見た「倭の五王」は南朝に使節を遣わし、後に見る遣唐使は西に赴いて長安に行ったが、遣隋使はその中間に位置し、上を受けて後に展開したのである。遣唐使に関する論著の多くは遣隋使を前奏として触れることがあるが、「倭の五王」の関連研究は基本的には遣隋使に言及しない。遣隋使の背景を考察するに、一方では「倭の五王」がしばしば南朝に使節を遣わして以来、日中間の断交はおよそ百年に及んでいたこと、もう一方で、隋王朝が興って十数年もたっておらず、中原統一王朝というものは倭国がいまだかって体験したことのないものであったことに留意すべきである。そして、前期遣隋使はしばしば失策したのである。

(メモ:タリシヒコの第2回の遣使を無条件に小野妹子が行ったとしている。『隋書』の記事に、日本側の記録と合うように思われるところだけを利用しているように思われる。

もう一つの問題は、「倭の五王」達の活躍が日本の史書に全く出ていないことではないかな。中国が授けた華やかな肩書も一顧だにされていない。これについても多利思北孤が日本の史書に出でないことと併せて考えるべきと思うのだが。)

●第一回の使者が鴻臚寺の諮問に対して、倭国の政情について「倭皇は天を兄とし日を弟としている。天がまだ明けない・・・・・・・我が弟に委ねると言う」と紹介したところ、文帝はそれを「大変義理に適わない」と斥け、また「これを改めるよう訓令した」そうである。

(メモ:国交もない国に訓令したこと自体の「華夷思想」への意見があってもよいと思うのだが。)

●第二回の使者は朝貢の規範に従い国書を携帯したが、煬帝は「日出づるところの天子より・・・」の字句をよろこばず、鴻臚卿に「蛮夷の書に無礼があれば、二度と上奏することのないように」と命じた。この国書は通常、日本の平等外交の証拠だとされるが、その実は日本の早期外交の一大失策だとみなすべきである。

(メモ:著者は、多利思北孤の2回の遣使を「失策・大失策」と評している。隋の皇帝に、「大いに義理なし、と訓戒」させたり、「蛮夷の書、再び聞するな」などで両国の関係が進まなかった(冊封を受けられなかった?)ことをいいたいのかな。)

●大業四年(608)四月、裴世清は小野妹子を送り使節として倭国へ行き、「皇帝が倭王に問う」(著者注:『日本書紀』は「倭皇」とするが、『経籍後伝記』は「倭王」、『異国牒状記』は「和王」とする。皇でなく王であろう)という国書をもたらしたところ、倭王は大いによろこんで「私は海西に大隋という礼儀の国があると聞いたので、使節を使わして朝貢した。我々夷人は海の隅に僻在しており、礼儀を聞いたことが無い。・・・・・大国惟新の化を聞くことを願う」と言った。

(メモ:「皇」と「王」の問題について中世の日本の書物に「和王」とか「倭王」があることから、「皇」でなく「王」だというが、自分のところの正史『隋書』に「俀国」とあるのに「倭国」と何ら説明も付けずに変更していることの方が大問題だ、と思うのだが。)

●隋朝にお世辞を使い「礼儀の国」として自らを「礼儀を聞いたことのない」「夷人」だと言って、聖徳太子が隋の煬帝と対等に振舞おうとしたなどというのは、後人の憶測に過ぎない。

倭王がよろこんで「大国惟新の化」を聞いた後、一続きの動きがあった。同年九月に第三回の遣隋使が出発し、携帯した国書の措辞は「東の天王、西の皇帝に敬白す」と改められており(著者注:、『異国牒状記』では「東天王」。この国書は何も紛糾を興さなかったことから見れば、『異国牒状記』の記載するところを是とすべきである) 前回の国書がもたらした負の影響を取り除いた。注意すべきは、今回の遣隋使には4人の「学生」と、4人の学問僧」が随伴していたことである。

(メモ:俀王=聖徳太子としていることについて、何ら説明していない。)

●聖徳太子が摂政に任ぜられて以降、多岐にわたる内政外交の改革を進め、島国から抜け出そうとする心理状態、これが彼が外交使節を出した内因であると思われる。「海西の菩薩天子が仏法を重んじ・・・・」というのが、遣使が隋に入る時「沙門数十人もともに仏法を学びに来た」外因である。

(メモ:小野妹子は沙門数十人を連れて行ったという日本側の記録はない。行くときは他に通訳1名で、帰るときには中国の裴世清とその部下12名と一緒に帰国したとある。その裴世清が大唐に帰国する時に、妹子が再び、八人の学生・学問僧をと共に赴いた、と『日本書紀』にあります。しかし、『隋書』の記事の数字の方が正しいとしています。)

●裴世清は「大国惟新の化」という知識を倭国にもたらし、聖徳太子は「礼儀」を学ぶことの重要性を深く感じ、ゆえに「学問僧」のほかに等量の「学生」を追加し、この後それが定例となった。

(以下、遣隋使~遣唐使の状況について著者は述べ、最後に次のように締めくくっている)