それによると、金隈弥生人は、15歳前後の生存数は45%くらいで、極めて幼年時の死亡が多いことを示し、限界寿命は70歳プラス程度であった、と判定している。

「二倍年暦」は中国に伝播したという仮説について 中村 通敏

(本論考は2020年11月14日~15日に八王子市の大学セミナーハウスで行われた「古田武彦記念古代史セミナー2020」にて発表したものです。)

◆おことわり。最初におことわりしておきたいのは、古田武彦先生は私にとって「師」であります。師の説を検証するにあたって、私は故人になられても、「古田武彦」と呼び捨てすることはもちろん「氏」付けにも抵抗があります。一応私のわがままで、「師」付けの文章となりましたことをお許しください。

(I)「二倍年暦」について

◆はじめに―― 二倍年暦とは

この「二倍年暦」という言葉は、古田武彦師が『「邪馬台国」はなかった』1971年朝日新聞社刊で、『三国志』東夷伝倭人の条の記事の検討から生まれている。

「一年に二回歳をとった倭人」という小見出しで【裴松之が倭人伝中に引用した、『魏略』のつぎの記事である。 魏略に曰く「其の俗、正歳四節を知らず。但々春耕・秋収を計りて年紀と為す」。この文章は、すなおに理解すれば、倭人は「春耕」と「秋収」の二点を「年紀」とする、つまり「一年に二回歳をとる」という意味だ。この解読の正当なことを示すのは、倭人伝のつぎの記事である。その人寿考(ながいき)、或は百年、或は八、九十年。

一方『三国志』中、死亡時の年齢の書かれているもの九十名(全三百三十二名の二割七分)について、その年齢を平均すると、「五十二・五歳」である。このうち、とくに高齢者であるため記載された例を除くと、「三十代と四十代」が頂点となっている。これにくらべると、倭人は「約二倍の長寿」となっている。この「倭人寿命」の問題は、当然「倭人の知識」を聞いて書かれたのである。そのときの倭人の「年齢計算法」は、魏の「正歳」の二倍、つまり「一年に二回歳をとる」方法だったのである】と述べる。(下線記入は筆者)

加えて二年後、1973年『失われた九州王朝』で、日本古代の天皇の死亡時年齢が異常に高齢な例が多い謎について、前書でのべた「二倍年暦」という概念を導入すれば全て氷解すると師は説く。師の「二倍年暦」仮説は、古代天皇の死亡時年齢がその傍証として挙げられたことにより、世の注目を浴びることになった。前著に付け加えられたのは、次の二点。

*『記・紀』に見える天皇の寿命の最高限度は百四十(『紀』)ないし百六十八(『記』)。この数値の性格は、二分の一にすれば八十余歳という人間の長寿として自然〈ナチュラル〉的な数値に帰する。

*天皇の平均寿命は九十歳余となり、倭人伝が伝える倭人の平均寿命と一致している。

◆古田武彦師が上げる傍証の数々

師は「二倍年暦」に関係する「傍証」を、その後の著作でも数多く挙げる。

*弥生期の日本人の人骨のしめす実際の寿命とよく符合してくる。(『邪馬一国の道標』)しかし、その根拠を師の著作の中に見出すことはできない。縄文人の人骨調査関係のみであった。(後述)

*”一年に二回の「年紀」(年の分かれ目)がある”の意に解すれば、「その人寿考、あるいは百年、あるいは八、九十年」は四五歳ぐらいの実年齢になり、弥生の人骨の所見(三十代・四十代が多い)と一致する。(『古代史の未来』)(これも参照元のデータなし)

*「裸国・黒歯国間一年」の記事は倭人の知識によるもの。「船行一年」は普通の年の数え方からいえば船行半年のこと。また、無動力ヨットで北米まで三か月という事実がある。(『海の古代史』)

*『三国遺事』の駕洛国王(158歳)、王妃(157歳)との高齢死亡年齢の記事。(『邪馬壹国の論理』)

*『文選』にある木華の『海賦』は倭人の南米航海を吟じていること。(同上書)

*「二倍年暦」はパラオ領域に生まれ現在も存在し、太古、日本列島へと伝播した。(『古代史の未来』)

*『史記』に従えば、黄帝・堯・舜・禹の四人はいずれも百歳以上、二倍年暦だ。(「同上書」)

◆古田武彦師の「古代人の寿命」についての根拠は?

師は、古代人の寿命の根拠については全くと言ってよいほど述べられていない。しかし、『「邪馬台国」はなかった』から21年後に出版された『古代史をひらく』になって初めてその根拠らしきものが見える。古代人の寿命の根拠について「(注4)」として鈴木尚『日本人の骨』という書物が挙げられていた。1963年に出されたこの本は、古代の日本人の形質の変化についての「教科書」的な役目を長年にわたって果たしていたようだ。師が1960年代後半の『「邪馬台国」はなかった』の執筆時に参考にされたのも当然であろう。

しかし、『日本人の骨』で鈴木氏が述べるのは、特に、縄文人の形質の変化であって縄文人の死亡時年齢については、特に言及は見られない。“縄文人の骨格の出土例が少ない”と述べているので、推定できなかったのであろう。縄文人の「寿命」に関係すると思われる鈴木氏の発言は、【一般に原始的生活を営む民族に共通なことは、平均死亡年齢が現代文明人に比して著しく短く、ドッド氏によると、死亡年齢曲線の山に約三〇年のずれがあることを指摘】と、あるだけであった。

その説によると、現代人の死亡時年齢曲線の山が、たとえば65~75歳あたりであるとすれば、縄文人の死亡時年齢の山は35~45歳である、とは解釈できるのである。

また、弥生期の人骨は関東地方ではなかなか見つからず、現在、九州・山口地方で金関博士が精力的に調査中である、とも書かれていた。 ともかく、この「縄文人の平均死亡時年齢の最頻値が35歳程度である」ということは師の脳の奥に収められていることが推測できる『古代史をひらく』の中での「注4」の記入であった。

ただ、古田師が述べるように、「三十台・四十台が死亡者の中心であり、平均寿命」というような、「最頻値=人の寿命」ではなく、「人としての寿命」つまり「限界寿命」というのであれば、死亡年齢グラフでいえば、グラフの高齢者側の裾野の値を見なければならないのである。

◆縄文~弥生移行期論争と甕棺葬

ともかく、師は鈴木氏の本を参考にし、そこで、グラフの最頻値を「人の寿命」と誤認識したのでは、と思われる。ただ残念に思うのは、『日本人の骨』には金関丈夫氏の名前が上げられているが、「縄文から弥生への移行」問題は、1960年代に人類学者の間で論争されている。「縄文人が稲作文化を徐々に受け入れた」説の代表格が鈴木氏と「水稲栽培をもたらしたのは渡来人であり、混血によって弥生人が生じた」説が金関氏なのであった。その論争には、師はあまり興味を起こさなかったのが、残念である。

山口県土井ヶ浜の弥生期集団墓の調査を金関博士が行い、その成果がまとめられて現地に「土井ヶ浜遺跡・人類学ミュージアム」という施設が建てられた。その調査に金関教授と共に参加した松下孝幸氏がその施設の館長となり、その成果をまとめて1994年に祥伝社より『日本人と弥生人―その謎の関係を形質人類学が明かす―』にて、渡来人との混血説と縄文人の変化の論争の決着を報告している。序章形質人類学が裏付ける「渡来・混血説」の項p30に次のように述べている。

【(縄文人の形質が弥生人の形質に代わった原因についt)かって、変形・移行説を主張した鈴木教授さえ、今では西日本地域への渡来者の存在を認めている】と。

また、1980年の日本人類学会シンポジウムが長崎で開かれ、内藤芳篤長崎大教授が金関丈夫氏の「弥生人渡来人との混血説」に基づいて発表し、その場に出席していた鈴木尚氏が、渡来説を受容するという発言があり論争は決着したそうだ。(西日本新聞 連載聞き書きシリーズ小田富士雄「夢堀りびと」2018/10/13)

ところで、弥生期に北部九州には大型の甕が埋葬用に「甕棺」として使われるようになったことにより、弥生期の人骨調査はその恩恵を被ることになる。それまでの木棺などの場合は、幼児の骨は骨質が薄いので殆ど残らないのだが、「幼児が埋葬されている」ということは小さな甕棺の存在でわかるので、木棺墓ではわからない幼児の死亡者数を知ることができる、ということも甕棺墓の特徴の一つである。

福岡県金隈〈かねのくま〉遺跡は、1968年に道路工事中に発見された甕棺集団墓で、福岡県教育委員会金隈遺跡調査第一次報告は1970年初頭になされている。第一次調査報告に見える、死亡時年齢の判定ができた29体についての報告は次のとおり。

12歳以下(幼児) 9体 12~20歳(若年) 0体

20~40歳(成年) 9〃 40~60歳(熟年) 10〃

60歳以上(老年) 1〃 とあります。

この調査報告書によると、幼児期を生き延びた個体は結構長生きしている。このデータからみれば、師が主張するように、倭人伝が記す”寿考或百云々“の記事は、その地が「二倍年暦」の世界であったとすれば、「寿考或百三十或百二十」とあればともかく、「弥生期の日本人の人骨のしめす実際の寿命とよく符合している」(『邪馬壹国の道標』)とはとても言えないのである。

金隈遺跡の調査はその後も進み、国の史跡に指定された1985年にはもっと詳しい報告がなされている。福岡市教育委員会の「史跡金隈遺跡発掘調査及び遺跡整備報告書」では、136体の内82体の死亡時年齢推定が出来た、60歳以上と判定されたのは4体、という報告もなされている。「二倍年暦」であったとしたら倭人伝には、”寿考或百二十、或百三十“と書かれていてもおかしくないのだが、そうではないのである。

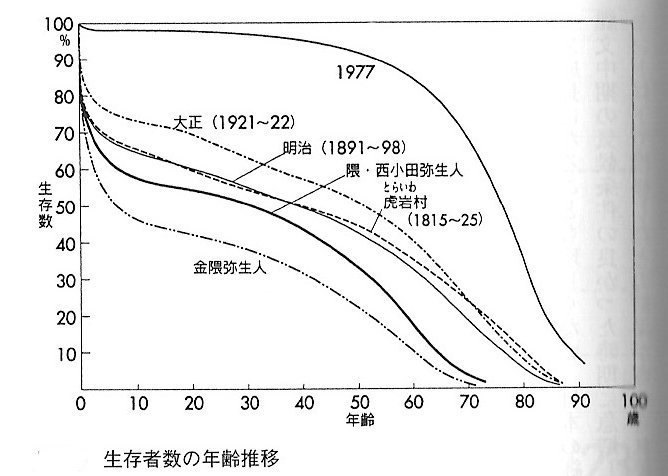

尚、金隈遺跡調査で中心的役割を果たした、中橋孝博氏はその著『日本人の起源』で、縄文時代から現代に至る日本人の生存数グラフを示している。(下図参照)

それによると、金隈弥生人は、15歳前後の生存数は45%くらいで、極めて幼年時の死亡が多いことを示し、限界寿命は70歳プラス程度であった、と判定している。

◆三国志登場人物の死亡時年齢調査について

師は、『三国志』には登場人物の死亡時年齢が書かれている例が多いことに注目し、『三国志』は、舞台は中国だが、人の寿命は同時代の倭人国ともそう違わないのではないか、とデータ化してみたもの、と思われる。

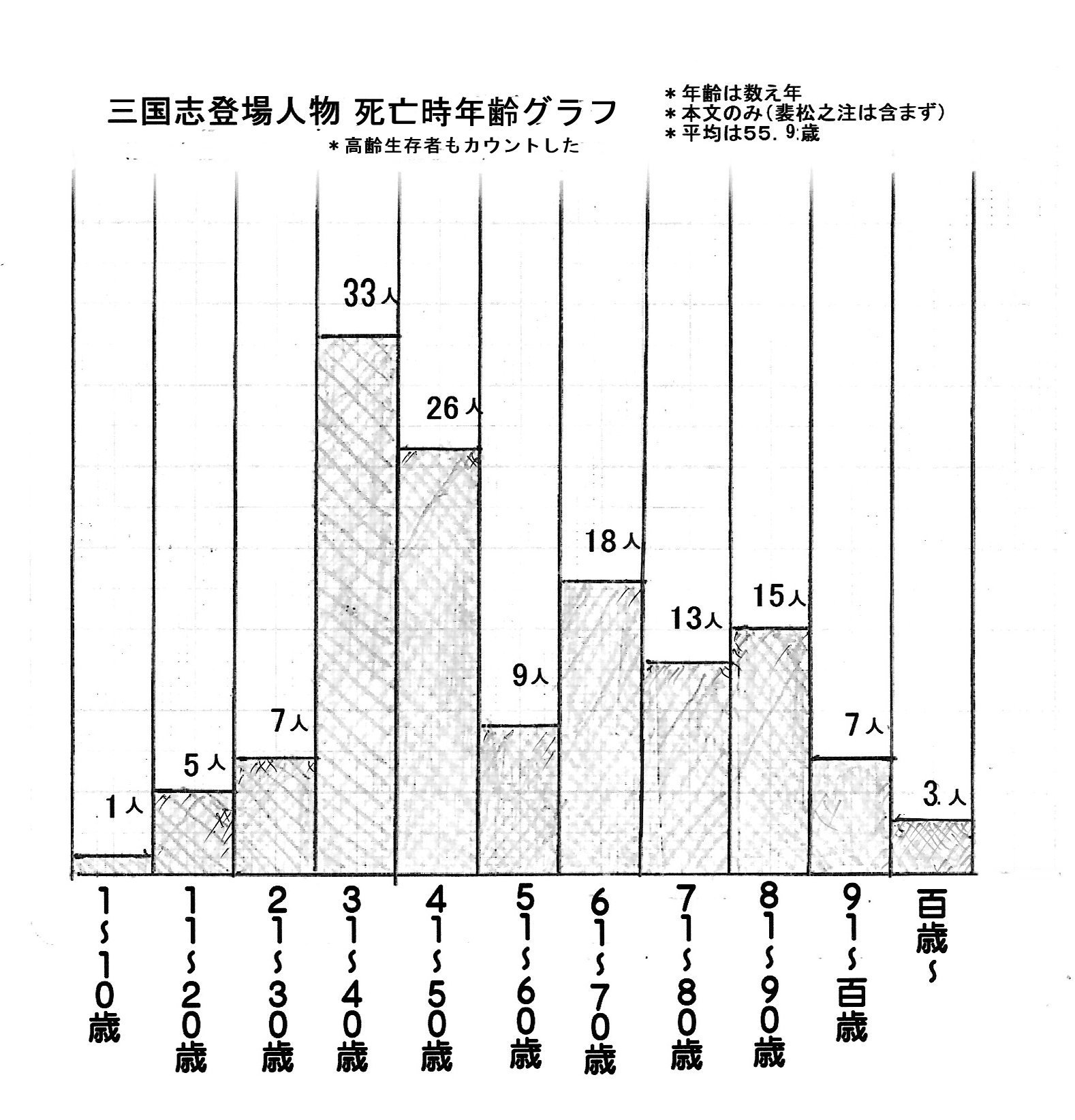

小生も同様にチェックしてみた。その結果のグラフを添付しておく。確かに師が主張するように、30台40台で死亡した例が多いのは間違いなかった。ただなぜ、師が高齢者を排除したのか理解できないのだ。高齢で死亡した例も結構多いのだ。(後述)

ところで、『三国志』の記事から見る限り、3世紀当時の中国人の限界寿命は、百五歳以上であることは間違いないのだ。医療環境が整備された1800年後の現代人でも、百二十歳の壁を越えられないようだが、それほど差はないのである。

ここで不思議なのが、師は、折角得ることができた死亡時年齢の平均が52.5歳であることを全く「寿命」に関連付けていないことだ。この値は「幼児期を無事に生き延びた人物の平均余命を算出できる数値なのではないのか。また、当然その52.5歳時の人にはそれなりの「余命」があるのだ。

この貴重なデータを手にしながら最頻値の方に注意を集中しているのは理解に苦しむ。3世紀の中国人は結構長生きしているのだ。(データ収集元は『正史三国志』ちくま学芸文庫による)

◆『三国志』の長寿者記録を排除するのはなぜ?

ところで、師が自分で行ったとされる『三国志』登場人物の死亡時年齢の調査で“とくに高齢者であるため記載された例を除くと、「三十代と四十代」が頂点となっている”と「長寿者をなぜか除外」しているのが理解できない。(下線は筆者)

なぜ除外したのか、その理由が納得できないので調べてみた。95歳以上の長寿者は次の通りであった。3世紀当時の中国人と、堯・舜の時代の中国人とが、その限界寿命がどう違うのか。生活環境に極端な違いがあったとか、医療関係も格段に違った、とかの傍証の提示が必要と思う。

現在でも人類はその寿命125歳の壁を越えることが出来ずにいる。(記録が存在する死亡時最高年齢はフランスのジャンヌ.カルマンさんが1997年に122歳で亡くなっている。日本人では田島ナビさん117歳8か月。8いずれも女性。)

『三国志』という史書に、3世紀の中国で105歳生きた女性がいたことも不思議ではないし、20世紀遡っての、100歳生きたというのもあり得るのではないかと思われる。もちろん聖人と崇めての「百歳」伝承ということは大いにあり得ることであろう。

ともかく、師自身が行った弥生時代に相当する中国人の死亡時年齢調査に見えたはずの長寿者の記録を、無視された意味が理解できない。

『三国志』の長寿者96歳以上の記事を示す。(『正史三国志』ちくま学芸文庫による)

魏書 第十一 管寧伝 張臶 105歳

第十五 梁習伝 尹昌 ほぼ100歳

第十八 閻温伝 鮑出の母 100余歳

第二十九 華陀伝 樊阿 100余歳

蜀書 第十二 来敏伝 来敏 97歳

第十五 宗預伝 李密の母 96歳以上

呉書 第十五 呂岱伝 呂岱 96歳

201人の内、96歳以上生きている者が7名、約3.5%存在していた。三国が覇権を争った時代であり、戦死、刑死者など非業の死を遂げたものが30名、15%も存在しているなかで、結構長生きしている人が存在していた。

◆平均寿命の意味について

ところで、師は『三国志』の登場人物の死亡年齢の「最頻値」的なものを、「弥生人の平均寿命」として以後の著述に使われている。ところが師が用いる”平均寿命”という語は、人類学や統計学で用いられている「平均寿命」という学術用語とは全く違っている。

「平均寿命」とは『諸橋轍次大漢和辞典』を引いても出てこない。学術用語「ゼロ歳児の平均余命」Life Expectancy at Birth略語「LEB」が、明治初期に統計を取り始めた頃の内務官僚が「平均寿命」と和訳してしまったのである。中国では「預期寿命」と翻訳している。

「平均寿命」という語は、その漢字が表している「平均的な人の死亡時年齢」という意味ではない。”平均寿命”というのは学術用語であり、漢字で表された語から受ける一般的なイメージ、「人の死亡時年齢の平均」とはまったく異なっているのに師は気づいていない。師は、どうやら「平均的死亡時年齢」という意味か、「死亡時年齢の最頻値」という意味(おそらく、その双方を含んだあいまいなもの)で使っているようである。

我が国でも人口統計が全国で実施されるようになり、「平均寿命=零歳児の平均余命」も明治24年からデータを取り始めている。明治31年までのデータから第一回生命表が発表されていて、現在では5年ごとに厚労省から発表されている。

もし師が、厚労省が発表している「生命表」というものを一見していたら、自分の“平均寿命”の認識が間違っていたことに気づいたであろうが、残念である。

師は1975年に出した『邪馬壹国の論理』に「二倍年暦」についての主張を述べているが、興味ある「注」が付いている。【この文は英文論文のために執筆した云々】と。

しかし、“平均寿命”という「語」一つをとっても、その英文訳の担当者は、さぞ苦労したことと思う。英訳文があるかと探してみたが、見つけることが出来なかった。もしこの時点で“平均寿命”の自分の認識の誤りに気付かられたら、と残念に思う。

◆「暦」の認識と「年紀」の解釈に問題はないのか

日本列島のように四季がある地域で、縄文晩期にそれまでの「食物捕集生活」から「植物栽培生活」への変換、特に水稲の栽培が弥生文化の開始、ということは万人の認めることだと思う。

この説が正しければ、いわゆる「農暦」の基本も、水稲栽培方法のノウハウの一環として伝わったと思われる。『魏略』が伝える「其の俗正歳四節を知らず、但々春耕秋収を計して年紀となす」は、倭人国に「農暦」的なものが存在していたことを示していることは間違いないであろう。

特に水稲は作業手順が何段階もあるので、それに見合う暦が必要となったと思われる。農作業をいつ始めるのか、太陽の動きを観察し、播種の時期を決めることは「暦」の絶対必要条件であったであろう。現在でも伊勢大神宮の神宮暦も毎年頒布されていて、農業水産業関係者はもちろん、ガーデニングを趣味とする人々にも重宝されていると聞く。

師は「倭人伝」の裴松之の『魏略』からの引用についての解釈を、2011年刊『古代史を疑う』で次のように述べている。

【倭人伝の「二倍年暦」は弥生時代(三世紀)だが、「弥生新作」とは考えられない。当然、「縄文の伝統に立つ」と考えざるを得ない】(下線は筆者)と。これが「二倍年暦の中国の伝播説」に発展する師の根拠なのだ。

確かに、「二倍年暦」が生まれた時点は縄文時代であった。しかし、水稲栽培が縄文文化を弥生文化へと変革する原動力であったのである。その水稲栽培システムに必要な農暦、それに起因する「二倍年暦」となって、「弥生社会」に定着したのだから、「縄文文化」とはとても言えない。

師は縄文時代の祭事、『常陸風土記』にある「新粟〈にひあは〉の初嘗〈にひなへ〉」について、これは水稲到来以前の祭事であろう、と言及されている(『日本列島の大王たち』第六部関東の大王 第三章 関東における統一権力 神話に投影された稲作以前)が、これを三世紀の倭人国の暦と結びつけて論じる方向は残念ながら見当たらない。

ところで、師の「年紀」の解釈は独特である。【(裴松之の倭人伝の注でいれた)『魏略』の記事は、素直に解すれば、春耕と秋収の二時点において、年紀(年の分かれ目、正月)をもつ、という意味になる。そうすると、倭人は一年に二回寿〈とし〉をとる、という意味だ】(『失われた九州王朝』1973年)と述べている。

「年紀」を「年の分かれ目、正月」との解釈は師独特なものと思う。師がよく引用する諸橋轍次『大漢和辞典』で「年紀」を引くと、(1)年号、(2)「年。年数。年代」、(3)人の年齢 などとあり、(2)には晋書倭人伝に「不知正歳四節、但計秋収之時、以為年紀」とある、と注釈がある。諸橋先生は「年紀」を、「年の分かれ目」とは解していない。

このように、一般的に通用しない解釈を持ち出して論じても、一般の人は納得できないと思う。できれば、一般人にわかる解釈での説明が欲しかったと切に思う。師の「年の分かれ目」という解釈は、恣意的な解釈と言わざるを得ない。

◆倭人伝の記事「其の人寿考云々」の解釈について

この倭人伝の「其の人寿考云々」の記事についての解釈に戻るが、これは二通りの解釈が可能と思われる。

a)魏使が倭人の「寿命」、すなわち「あなたたちは普通、何歳位まで生きるのか」と聞いたら、或る者は百、また或る者は八、九十歳という答えであった。

b)魏使が老年と思われる倭人に歳を聞いたら、ある者は百、ある者は八十とか九十とか答えた。

前者a)の場合は、弥生時代の金隈遺跡の報告書の死亡時年齢に、かなりの60歳以上の個体の存在が報告されていることを考慮すれば、前に述べたように、倭人伝に百二十とか百三十とあればともかく、このa)の表現では「二倍年暦」の証拠とは程遠いものである。

しかし、後者b)の場合であれば、百歳以上生きる者もいる、ということであり、「二倍年暦」の傍証の一つになり得るかもしれないが、確証とまでは言えないと思う。

この倭人伝の記事本文のみでは、「二倍年暦」の傍証と百%言えるかには問題がのこると思う。今後の他の傍証によって「二倍年暦」が確証に至れば、この倭人伝の記事も傍証の一つとしても良い、とは言えるかもしれないが。

1970年代には山口県や福岡県で弥生人の集団墓が発見されその調査報告が続々とされていた時期である。しかし、師はネット上の情報には疎く、「書物」にならないと目に入らなかったのであろうが、そのようなハンディキャップを持っての師の発言であったということも理解しなければなるまい。

(Ⅱ)「二倍年暦」の伝播について

◆師の南方民族征服説

なぜ四季がある列島に「二倍年暦」が存在しえたのか、ということについては、師もほとんど述べていないので検証の仕様がない。暦は支配階級と密接な関係があるということから、次のように師の「独創の仮説」を披露されているのみだ。

『古代史の未来』―独創でひらく13の扉― 1992年に、「南方民族征服説」というタイトルで概略次のように述べている。

【「二倍年暦」は日本列島に黒潮に乗ってやってきた。その傍証の一つとして、「高床式建物」がある。それに「倭人伝」に見える「文身」や「朱丹を塗る風習」や、「卑弥呼が千人の婢を侍らせた」という「パラオの女の館」を思わせる記事などと南方民族の風習との共通点がある。南方民族が征服民族で「倭人伝」にある「大人」であり、『東日流外三郡誌』も認める列島に居住していた北方の粛慎系の住民が被支配階級「下戸」となった。いわゆる「騎馬民族征服説」とは逆の「南方民族征服説」に私は立脚することになった】といわば「民俗学的な方向」に師は解を求めている。

先に引用した『倭人伝を徹底して読む』の「はじめに」で、河姆渡遺跡で玦状耳飾が発掘され、玦状装飾品が日中双方で出土していることについて。師は概略つぎのように述べている。

【縄文早期末から前・中・後期にかけて、江南(河姆渡遺跡)と日本列島との間に、「海を越えた大交流」の存在していた事実、これを疑いうる考古学者はすでにありえなくなった。江南と九州を、直接結ぶ「海流」はない。ないけれど、縄文の倭人たちは、海を渡ったのだ】

確かに九州島から中国大陸南部への行路は、後年遣唐使船でも幾度も遭難している。師はなぜか大陸沿岸には黒潮は流れていないかのような書きっぷりである。どうしても「二倍年暦」は南方から列島へと直行させないと、「南方民族征服王朝説」が成り立たなくなるからではないか、と邪推したくなる。

しかし、師が民俗学的な微証をいくつか上げても、それらは江南からの伝来としてもなんら不都合はないのである。しかも南洋直行伝来というのは民間伝承や神話にもその影も見えない現状である。師の「南方民族征服王朝説」は、現状では、それ以上の進展は望めないと思う。師にもこれ以上踏み込んだ発言は見えず、貝文明と玉文明で古代中国文明はなりたった、という方向で纏めている。

◆日本列島に「二倍年暦」が生じた原因は

ところで、四季がある地域に「二倍年暦」という、太陽暦の一年を二つに分割する「年紀」が生じた原因を追究しなくても良いのか。実は、師も検討はし続けてはいたのである。

それは2013年に出された『真実に悔いなし』に、その片鱗がちらりと見える。【(パラオ島の地方では今も「二倍年暦」だ。当然、墓石には「百何十歳」の寿命が記されているのだ、等述べられて)それもそのはず、この地帯は、雨季と乾季で一年が二分される。その風土の反映なのである。だから、日本列島の場合、同じ「二倍年暦」でも、「実体」はちがう。隋書俀国伝で述べられているように「夜」と「日中」との“変化”の反映とされているのである。(中略・・・船行一年という倭人伝の記事が実体半年であることを述べ・・・)すでに「二倍年暦」の「実在」が明確になった今、古事記、日本書紀を「論ずる」上で、この独自の暦の存在を「無視」して“議論”することは、既に「無意味」となったのではあるまいか】(249~250頁)という発言がみられる。

この、師のように“二倍年暦で古事記・日本書紀の紀年解釈に適合するから”ということで、“その風土にどのような理由で生じたのか”ということを抜きで、“その存在は認めざるを得ないだろう”と論理的な説明抜きの押し付けの論述になっている。

「二倍年暦」を、「俀国伝」の夜間と日中の政治体制の違いとに結び付けられないか、と考えられたようだが、論理的に説明できず、あきらめた結果のこととは思われるが、「論証」を重んじる師には似つかわしくない文章と思う。

結局は、四季のある日本列島になぜ「二倍年暦」が根付いたのか、について合理的な仮説は呈示できないまま、師は「二倍年暦」は、日本列島から中国大陸に伝播したのではないか、という新しい仮説に進む。

◆「二倍年暦」の中国へ伝播説

「二倍年暦」が日本列島から中国に伝播、という仮説を古田武彦師が著作にて詳しく発表したのは、1998年『古代史の未来』明石書店刊 においてである。そこには、以前『倭人伝を徹底して読む』で述べた「縄文中期に縄文文明が中国に伝播した」という仮説に、その伝播した文明の一つに「二倍年暦」も加えたのである。

【18 縄文の中国伝播 日本という火山列島に誕生した土器は、中国等の周辺領域に伝播した。伝播に「土器のひとり歩き」はありえない。当然「縄文人が持参した」のである。

受容者側は「土器」そのものと共に、先進文明人(縄文人)の「言語・風俗・信仰などの諸要素」をも同時に受容した。

この点、人類史上一般の道理であるうえ、後生の弥生期以降の日本列島人が、いかに「金属先進文明人(中国・韓国)」に対して「模倣」し、「受容」したか、その史実が明確に証言している通りである。後述の「二倍年暦」「三本足の烏」等が「日本列島→中国」という伝播方向を示しているのは、その実例である。】とか【関東や隠岐の島に三本足の烏が神社の祭礼に出現している。これは中国周代末期や漢代の文中や絵画に現われる「太陽の中の三本足の烏」からの伝播という説は、そうではなく逆方向ではないか。黒曜石という縄文時代の貴重品とともに中国に伝わった可能性が高い】と。

次いで、【私は次のように考える。「一つの暦はそれが誕生した風土を反映している。一つの文明の基礎には一つの暦がある」この定義に従えば、「二倍年暦」はパラオを含む太平洋領域に生まれ、日本列島へと伝播した。両者をつなぐベルト、それは黒潮である。

この帰結は重大な「系」をもたらした。なぜなら司馬遷の『史記』に従えば、黄帝・堯・舜・禹の四人はいずれも一〇〇歳以上。「二倍年暦」だ。彼等は、日本列島の縄文中期ないし後期に当たる。一方の倭人伝の「二倍年暦」は弥生時代(三世紀)だが、「弥生、新作」とは考えられない。当然、「縄文の伝統」に立つ、と考えざるをえない。

とすると、同時代の「二倍年暦」、黄河領域のそれと日本列島のそれ、どちらかからどちらへの伝播か。これが私にとっての長年の宿題だった。それが解けた。

先ほどからの論理の進行に従うかぎり、「パラオ周辺領域→日本列島→黄河領域」だ。風土条件の示すところ、この逆ではあり得ないのである。

「暦は文明の基盤」だ。ただ「暦」だけが伝播するものに非ず。「貝(塚)文明の日本列島→黄河流域」の伝播は必然なのである】と。(下線は筆者)

この師の発言には「真実の古代を求める」という強烈な師の精神の発露が感じられる。しかし、師は、縄文時代の人間は3~40歳台が寿命であった、という基本的考えを持ったまま進む。そこにはかなり強引な論理の展開が見える。

堯・舜は百歳生きた、と『史記』にはある。これは間違いなく「二倍年暦」の世界である。それに続く周代の記録、孔子の『論語』に「二倍年暦ではなかったのかと思われる表現がある」というように師は進む。

それはそれで、師のやり方「格率」(“証明なしに認められる命題・公理”“行為の規則”“論理の原則”〈広辞苑〉)によるものであろうから(『わたしひとりの親鸞』p17)とやかく批評することはできないと思うが、後に述べるようないくつもの疑問を、古田武彦師の仮説に対して上げざるを得ないのである。

◆「二倍年暦の中国への伝播」説に内在する問題

この師の「二倍年暦」が中国へ伝播した、という仮説には、現在の人類学の知識から見ると大きな錯誤がある。弥生時代人はもちろん、縄文人も、その限界寿命は60歳どころではなく、70歳以上、という研究報告がなされている。

古田師が縄文人の人骨の形質について依拠した鈴木尚氏の『日本人の骨』から半世紀を過ぎて、縄文人の死亡時年齢についての調査報告が発表されている。

わが国唯一の考古学専門誌「月刊考古学ジャーナル」の2010年10月臨時増刊号「古人骨から縄文・弥生時代を考える」という特集号が出された。

そこには前出の中橋孝博氏の「北部九州の縄文~弥生移行期」という論考と、長岡朋人氏(聖マリアンヌ大学医学部講師 現在は教授)の「縄文時代人骨の古人口学的研究」というという論考が並んでいる。

前者については、先述の金隈遺跡調査以後発展した調査結果をベースに、縄文~弥生移行期における、渡来人との混血が人口増加に与えた影響についての論考だが、ここでは後者についてその内容を紹介したい。

長岡氏は、縄文人の死亡時年齢調査結果を報告している。それによると、国内各地の研究所にある86体の縄文人骨を、これまでは頭蓋骨の縫合部分の状況や、恥骨結合部の変状状況から死亡時年齢を判定していたのだが、それでは成長が止まった老年期以後の死亡者の死亡時年齢を確定できない、として、改めて老年期になっても加齢とともに変化していく、腸骨耳状面の変状観察から死亡時年齢を判定するBuckberry.J.L法で全調査を行ったという報告である。

その結果、縄文人の死亡時年齢は以前の判定より大きく高年齢を示し、限界寿命も70歳程度はあったであろう、と報告されている。この方法を、現代の死亡時年齢がわかっている人骨でチェックしたところ、ほとんど間違いなかった、とも報告している。

この結果について、当時のマスコミも取り上げている。朝日新聞デジタル版2010年11月13日に、長岡朋人氏の今までの定説を覆す、縄文人の寿命についての調査報告が掲載されている。

今までは小林和正氏の「縄文時代に出土した人骨は15歳以上がほとんどで、235例のデータで男女とも15歳時の平均余命は16歳で、31歳までにほとんど死亡」が定説となっていた。

小林和正氏の死亡時年齢推定は、「恥骨結合面」の骨により判定していたが、この部位はある年代以上になって変化しなくなるので、高齢になっても変化する「腰骨の腸骨耳状面」という部位を検査対象にした。その結果、新しい方法で再調査した岩手・蝦島貝塚や千葉・祇園原貝塚などの9遺跡から出土した計86体の人骨は、65歳以上が32.5%を占めていた。

「縄文人=早死に」のイメージのもとになった人類学者小林和正氏の1967年の論文では、65歳以上はゼロであったので、大きく異なる。人類学者や考古学者においても、今回の長岡氏の研究の評価は高いようだ。一部には慎重な意見もあるが、今までの定説と異なり縄文人は意外に長生きであったと考えられる、という記事であった。

しかし、古代人の死亡時年齢についての古田師の認識違いについて、師を責めることはできないと思う。なぜなら、師が依拠した人類学者の主張は1950年代の代表的人類学者鈴木尚氏の説であったのであるから。

ところが師は、この「二倍年暦」を縄文文化としてとらえ、堯・舜時代以前に伝播した、という錯覚に落ちいっているのだ。なぜなら、「二倍年暦」を南方民族征服説にからめると、どうしても有史以前にもっていかないと、論理がつながらないから、という理由からではないかと推測されるのである。

ともかく、師は自身の仮説に従って、協力者を得て文献調査を試み、その結果、確証は得られなかったが、自分の仮説を否定する結果は得られていず、今後の研究に期待する、とミネルバ版『古代史をひらく』「生きた日本の歴史」23 2015年刊に述べ、これが「二倍年暦」についての絶筆となっている。

◆水稲栽培の優位性について

『三国志』倭人伝に裴松之が注をいれた『魏略』の「春耕・秋収を計して年紀としている」という表現は、当時の倭人国の人びとは「農暦」的な暦で生活をしていた、という理解以外には考えられないのである。ただ、具体的にどのような媒体によってどのように民衆に伝えられたのかについては不明である。

しかしその「暦」が、日本古代の大きな変化点、縄文から弥生期への移行、採集生活から栽培生活への、大きな原動力となった「水稲栽培」に関するものであることは間違いないと思われる。

稲、特に水稲栽培は熱帯原産の多年草の水稲を、播種から苗を育て、苗が分げつし始める。その数本を一株にして間隔を置いて水田に植えていく、「田植え」という方法で大きな収穫を得る、このシステムを発明したのが江南の民といわれている。(池橋宏『稲作の起源』より)

黄河文明の民は文字によって食物の栽培法も文献に残している。最古の農業技術書といわれる6世紀の北魏の賈思勰〈カシキョウ〉が著わした『斉民要術』には華北地方中心の農業に関してのものだけで、そこには陸稲については述べられているが、江南の地の水稲については何も書かれていない、ということである。

しかし、河姆渡遺跡には水稲栽培の痕跡「水田遺跡」も発見されており、江南からの水稲栽培技術の伝播説はまず間違いないものとされている。

ただ河姆渡遺跡時代の江南の民は、文字をまだ持っていなかったのである。水稲栽培のシステムの伝達は文字が無けれれば、人が動いたという以外考えられないのである。水稲載倍の複雑なシステムは当然農暦を伴う。これが魏略に春耕秋収の記事になったのであり、弥生文化の始まり、というのが合理的かつ理性的な判断と小生は思う。

古田武彦師の“「二倍年暦」は縄文文化であり、中国大陸への縄文文化の伝播文化の一部として伝播した”という説は、先述のように、農暦は縄文時代に生まれた弥生文化であり、そのような認識とは違う縄文時代の歴史認識で進まれていた、と指摘せざるを得ない。

縄文時代に植物栽培という文化が生じていたことは否定できないが、水稲栽培という新システムが縄文から弥生へという進展する原動力になった、という歴史観を否定する古田師説を私は理性的に受け入れられない。

栄養学者として食物史についての先駆者でもある下田良人氏が、大阪市立衛生研究所60周年記念講演(1966年)で「主食としての米食」というタイトルで、冒頭に次のようにカロリー面からの「米」の優秀性を述べている。

【米はたしかに好い穀物である。味がおいしいし貯蔵もできる。そして何より単位面積当たりの収穫量が多い。1反歩(10アール)当たりのカロリー収量を見ても、米で約100万カロリー。これに対して麦類は大体40万カロリー程度。大豆などはでは30万カロリー以下である。米の蛋白質は幾分少ないが、そのアミノ酸組成は、植物中では優秀である。2千2、3百年前、私たちの祖先は、かしこくも米を主食に選んだ。この小さな四つの島に1億の人口が栄えることができたのも全く米のおかげである】と。

下田氏は、東京大学応用化学科卒・内務省栄養研・大阪市衛生試験研・日本女子大教授という経歴の人物である。

古田師が縄文時代の人類学の知識の源泉とした、『日本人の骨』の著者鈴木尚氏の時代では、縄文時代にも穀類の栽培も始まっていて、陸稲から水稲栽培と発展し、弥生時代を迎える、という見方が主流であった。しかし、2010年を過ぎるころから、縄文時代の調査について主導的な立場であった「民俗歴史博物館」の調査結果が、C14法などの調査方法の進展もあり、弥生時代の始まりが500年早くなるという結果を生んだ。また縄文時代の遺跡調査も進み、縄文時代の生活も明らかになってきている。

日本列島でも南北の自然環境は大きく異なる。縄文時代の植物栽培も東北地方と九州地方では大きく違っていた、という報告も歴博から報告されている。温暖な気候の九州地方では、木の実の収集で食物を補うことができ遺跡調査からも植物栽培は見られないということである。(『縄文時代の植物利用』工藤雄一郎/国立歴史民俗博物館編 p82)

藤尾慎一郎氏は、『〈新〉弥生時代 500年早かった水田耕作』2011年吉川弘文館 で、山川日本史は、弥生時代が500年早まったことについて無視していることを12~14ページに亘って批判している。結論的には、以前は、農耕文化がおこった時期が、「漢民族の勢力が東方にのびる時期」とされていたのが、「中国では西周王朝が中原地域に興こった時期にあたる」と変更されねばならぬ、と。

卑弥呼の国へ魏使が訪れた3世紀の時点では、水稲栽培が始まって既に1300年経過している。そのころの倭人国の「俗」として「春耕秋収を計して年紀となす」と『魏略』にあれば、縄文農耕としての「俗」ではなく、水稲栽培(弥生時代)の農耕についての「俗」であること間違いなし、であろう。

北部九州にはじまった水稲栽培が、地域から自然発生的に始まったのではないことが現在では定説となっている。ただ残念なのは、古田師は水稲栽培の起源を、縄文時代に陸稲から水稲へと発展した、という古い知識に基づいて、裴松之の注を判断され続けられたことである。

その結果が、『魏略』の記事にある「春耕秋収」の「耕」に注意を払わず、「春と秋に二回歳を取る」と縄文時代にも「耕」が普遍的に倭人国には縄文の昔から存在していたとしてしまい、その後の発展について無視され続けた、と小生には思える。

この小生の視点、「この魏略の記事は、倭人国には水稲栽培に関する農暦が存在していたことを示す」からみると、次に列挙するような疑問が師の主張に対して出てくるのである。

(Ⅲ)中国伝播説の証拠探しについて

◆なぜ文献的手法だけに頼ったのか

師はなぜ「二倍年暦」の証拠探しに「文献学的手法」のみに限定したのか、そこが理解できない。“堯・舜は百歳生きたとある。これは二倍年暦だ”と師は主張する。しかし、その時代が「二倍年暦」の世界であったとすれば、“堯・舜の時代の人びとは、ほとんどの人が百歳以上生きた”ということの証拠を探さなければならないではないのか。この根本のところの認識に問題があるのではないか。単に帝王などの生存記録にとどまらず、人々が百歳生きたという社会的な証拠が必要であろう。甲骨文字や古代暦等当然調査に加える必要があろう。

中国の神話時代といえば、甲骨文字の時代以前に遡らなければならないことになる。文字ができる前の中国文化については、幸いその甲骨文字に残され、『易経』という形で残されている。

『易経』は殷墟から発見された甲骨文字を収録したとされ、それに「結縄」が出ているのである。『易経』繫辞・下【上古結縄而治 後世聖人易之以書契】(Wikipediaによる)とある。つまり漢字が出来る前は「結縄」という手段で世を治めていた、と読めるのだ。後世の聖人というのは神話時代の三皇伏儀を指すのではないか、とされているそうだが真偽のほどは不明である。

甲骨文字の文化以前に「二倍年暦」が入って来たのであれば、中国における結縄文化についても調べる必要があろうが、困難なことであろう。

ところで、司馬遷は日という文字と月という文字によって、すべてが明らかになった、と「明」という字の説文解字をしている。(『史記』第四 書 暦書)それに、「閏」など太陰太陽暦に関係する文字は目にできるが、「二倍年暦」に関係する文字は今まで目にしたことがない。

甲骨文字には現在でも解読できていないものが多いとされる。ならば、文献記録調査に「甲骨文字」の調査も含まれなければならないことと思われる。しかし師は、そこまで手を広げるのは無理と思ったのか、自分のエリアの「文献」についての調査をまず始めたものと理解される。

師自身では探索の時間がないと思い、「古田史学」の後生に調査を二度にわたって依頼されている。小生には、なぜ、この依頼について、その中に存在する問題を師に助言しなかったのか、問題に気付かなかったのか、小生のように、師に厚誼頂いた当初より、身の程知らずに不躾な意見を幾度も師にぶっつけるような性格とは、異なる方々であったのであろう。

◆『竹書紀年』を取り上げないのはなぜ?

ところで、金石文に準じる「竹簡」が中国には十万簡以上発見されている、とのことである。そのなかの『穆太子伝』について師は『三国志』の行路叙述の先例として引用している。しかし、同時に発見された『竹書紀年』を、史料として使わないのはなぜなのか。

それは、『竹書紀年』の今本と古本の問題に始まる偽書説にあるのかと想像される。それに、『竹書紀年』についての史書としての評価は、師の昭和薬科大学研究室の助手であった原田実氏の著作『日本王権と穆王伝承』における『竹書紀年』についての史料としての原田氏の低い評価に負うところが大きいのではないかと思われるのである。師は『九州王朝の歴史学』の「あとがき」で次のように述べている。

【本書(九州王朝の歴史学)はわたしにとって、根本の書である。すでに六十代半ばにして、ようやく自己の学問の帰趨を見定めるに至った、記念すべき著述となった。それはもちろん、「学問の終結地」意味するものではない。逆だ。新たな歴史学の出発を予感させるもの、少なくともわたしにとって、それ以外の何物でもない。それはたとえば、『穆天子伝』をめぐる二稿を瞥見していただければ、直ちに了解されるところであろう。しかもこの重要命題に逢着しえたのは、ひとえに若き研究者、原田実氏の佳著『日本王権と穆王伝承』(批評社)の御教示による。ここに至って、新しく壮大なる研究課題に相逢する。運命の神の過寵を受けたものというべきではあるまいか、(後略)1991年4月19日】

原田実氏の著作『穆天子伝と日本王権』には『竹書紀年』について次のように述べられている。

【『竹書紀年』は晋代に編集されて後も、現代まで幾度も散逸しては、そのたびに再編纂されるという経緯を繰り返しており、その史料性格に過大な信頼を寄せるのは危険だとされている】と。

それにこの「汲冢竹簡」と呼ばれる『穆天子伝』と『竹書紀年』の二書を日本で紹介したのが、いわゆる超古代史研究家・吾郷清彦氏であることも、この汲冢竹簡についての原田実氏の評価をそのまま踏襲されている原因なのでは、と思われるのである。

この『竹書紀年』についての研究の現状については、小沢賢二氏(現・南京師範大学客座教授)が『中国天文学研究』2010年汲古書院刊で大約次のように報告している。

【陳夢家『汲冢紀年考』1955年は、その竹簡の出土年代・出土地点・竹簡の形状・整理経過・出土資料名・類別・総括 とその竹簡の特徴をまとめて報告している】(同書p254)このように中国古代史学では、すでに『竹書紀年』は文献史料扱いとなっていて、その内容はネットでも検索できるようになっている。https://ctext.org/zhushu-jinian/zh

◆「二倍年暦」と「四季」とは共存できるのか

「二倍年暦」と「四季の記述」は、太陰太陽暦の一年を二年とする「二倍年暦」の記事の中で、四季のうち三季以上共存しえないことは当然のことであろう。春正月で始まり夏を飛び越して、秋・冬の記事があれば、それは「二倍年暦」の世界ではなかった、という証明になるのである。

ところで『竹書紀年』には多数の四季の記事が見えるのである。たとえば、周成王元年には、“春正月即位・夏六月武王葬儀・秋元服”とあり、同八年にも“春正月、冬云々”とある。『竹書紀年』の周王の起居注にみえる四季の記事の例をいくつか挙げておく。

武王

十二年辛卯,王率西夷諸侯伐殷,敗之于坶野。王親禽受于南單之臺,遂分天之明。立受子祿父,是為武庚。夏四月,王歸于豐,饗于太廟。命監殷。遂狩於管。作《大武樂》

十六年,箕子來朝。秋,王師滅蒲姑。

十七年,命王世子誦于東宮。冬十有二月,王陟,年五十四。

成王

元年丁酉春正月,王即位,命冢宰周文公總百官。庚午,周公誥諸侯于皇門。夏六月,葬武王于畢。秋,王加元服。武庚以殷叛。周文公出居于東。

五年春正月,王在奄,遷其君于蒲姑。夏五月,王至自奄。遷殷民于洛邑,遂營成周。

七年,周公復政于王。春二月,王如豐。三月,召康公如洛度邑。甲子,周文公誥多士于成周,遂城東都。王如東都,諸侯來朝。冬,王歸自東都。立高圉廟。

八年春正月,王初莅阼親政。命魯侯禽父、齊侯伋遷庶殷于魯。作《象舞》。冬十月,王師滅唐,遷其民于杜。

これらの『竹書紀年』の周王の起居注記事と「二倍年暦」とは相いれないのである。つまり、周代は太陰太陽暦の世界であり、孔子の世界も「二倍年暦」ではなかったのである。

◆「暦」の歴史の調査をなぜ行わない?

古田師が「二倍年暦」の探究に一番必要なのは、「暦」の歴史についての調査だと思うのだが、師の中国の暦の認識は「陰暦」という言葉きり見えないだ。

『史記』「本紀」について師は、いろいろ引用し批判したりもしているが、同じ『史記』「暦書」について司馬遷が述べていることは、完全に無視している。

その「暦書」では司馬遷は、例のように太史公曰く、で始めている。【黄帝は、暦を制定し、陰陽五行の法則をたてて、その働きを知り、閏月をおいた】と書き、【夏は年の始を一月とし、殷は十二月とし、周は十一月とした】などと続けている。(『史記』中国文学大系10史記 上 野口定男ほか訳 平凡社 p229)

これらの記述からは、太陰太陽暦が黄帝の時代からもう始まっているとして、「二倍年暦」のかけらも見えないのである。見えないから、文献で微小でもみいだして、司馬遷の暦観を正そう、と師は構想したのであろうが。

しかも師は「二倍年暦」は、黄帝よりずっと後代の周代にも存在していた、として『論語』におけるその影響と思われる論述を、その証拠として挙げるのである。

しかし師に思い起こして貰いたいのは、師の大きな業績“ 『三国志』魏書の距離単位の「里」は、漢代の里とは違って、周代の短い里で記述されている”という師の発見は、その後、谷本茂氏の『周髀算経』の「一寸千里の法」の解析によって確証を得られ、師の説の正しさが証明された、ということである。

その証明に至ったのは『周髀算経』の天文に関する記述が、当時、太陰太陽暦が存在していたことと不可分ではなかったことが上げられよう。つまり、『周髀算経』が正しければ周代の「二倍年暦」はありえないのである。

先述の『史記』「暦書」と併せて検討すれば、太陰太陽暦がかなり古代から行われていたことになる。中国には夏王朝の昔から「正歳四節」が存在していた可能性が高いのである。一年には四季が含まれ、一年は三百六十五日と四分の一日であり、中国の古代暦「四分暦」の語源にもなっているという。(小沢賢二『中国天文学研究』)

◆夏商周年表プロジェクトの無視

ところで、師が「二倍年暦」中国伝播説を唱え始めたほぼ同時期に、中国の第九次五か年計画の中の一つ「夏商周年表プロジェクト(原名「夏商周断代工程」)が1996年にスタートしている。

プロジェクト名に見られるように、周の共和元年(BC841年)以前の古代の夏・商(殷)・周の三代の王朝について、その絶対年代を調査するものである。

調査手法は、文献資料の再検討に加え、古代の日食月食の記録を調べる天文学的な手法、遺跡の被葬者のC14年代測定法での再検査、文献の暦についてその正確性の再検討などを、約200名の学者を動員して行なわれたそうである。1996年に中間報告がなされ、2000年9月に結果報告がなされている。

なお、中国の著名ドキュメンタリー作家岳南が、プロジェクトの経過について、『千年学案・夏商周時代行程紀実』として2001年に発表している。岳南は、その進行過程を詳しく紹介し、その邦訳『夏王朝は幻ではなかった』朱建栄・加藤優子訳が、2005年に柏書房より出されている。

このプロジェクトの結果として、一例をあげると、それまで定まっていなかった、周武王が商(殷)の紂王を「牧野の戦い」で勝利し王朝を開いた年を、BC1046年としている。

このBC1046年説にも異論が若干あるというのでWikipediaでも確定とはしていないが、ともかく、中国の古代は二倍年暦であった、周代前年は五百年ほど近づく、という仮説には程遠い結論であると言えよう。

このプロジェクトの進行時期は、古田師が論語に二倍年暦の微証がある、と主張し始めた時期に重なる。師がなぜこのプロジェクトに興味を示さなかったのか、不思議である。

この時期師は、『人麿の運命』1994年にはじまる『古代史の十字路』・『壬申大乱』2001年という万葉研究で超多忙な時期で、1996年に始まった中国のプロジェクトに対して注意する余裕が無かったのか、と思われるが、その間に書かれた1998年『古代史の未来』で、縄文文化の中国伝播説を提唱したのであり、不思議というしかない。

ただ、このプロジェクトの結果に対して、反論や批判が無いわけではなく、反論として、例えば、周が殷を滅ぼした年についてプロジェクトでは『竹書紀年』(古本)から求められる紀元前1027年を否定して、『国語』(周語)にある「歳在鶉火」(この年に歳星(木星)が星座「鶉火」の位置にあった)の記述を元にして紀元前1046年という数字が出されている。このことに関して、中国の歳星などの五星(すなわち惑星)の存在が当時認識できていなかった。後年戦国時代の天文知識によって書かれた「歳在鶉火」の記事ではないか、BC1046年の根拠にはならないとする反論がある。(小沢賢二『中国天文学史研究』)。

この国家プロジェクトの正式報告は2001年になされた。この師の一大仮説「周代千年は半分に」の根本問題にかかわる発表がなされたことについて、師の意見が見えないことはどう解釈すべきなのか、忖度することも難しい。

先述の岳南氏のドキュメンタリーを読んだ人に「二倍年暦中国伝播説」や「周代千年半分説」を説いてもとても受け入れてもらえない、と、師には申し訳ないのだが、言わざるを得ない。

◆終わりにあたって

以上古田師の「二倍年暦」の中国伝播説についての検証を進めてきた。スタート時の仮説“中国大陸と日本列島間の文化の交流は列島から縄文文化が西流し、その中に「二倍年暦」も入っていた、その証拠が堯・舜の百歳生存伝承であろう”については、“「二倍年暦」も西流した”はそれを否定する結果になった。特に師が主張したかったと思える、“周代千年は五百年になる”ということはありえないと断定できる。

ただ注意しておくべきことは、“日本列島から縄文文化が西流した”、ということについては、今回の検討の範疇外であり、小生の微力が及ぶところではないことを断っておく。

「二倍年暦」という社会的システムが、なぜ四季のある列島に生じたのか、について検討不足のまま、安易に、“「二倍年暦」は縄文中期以前に南方で出来上がり、黒潮に乗って列島に上陸した、という南方民族征服説”という出発点に問題があったと思う。

それに“堯・舜の時代の人びとはほとんど百年くらい生きていた、これは「二倍年暦」だ”ということであれば、仮説としては成立すると思われるのだが、しかし、その場合は、堯・舜の時代の社会的状況などについても多角的に取り上げられなければ立証は難しく、この面で中国の「夏商周断代プロジェクト」チームに後れをとってしまったのである。今回の検証結果に依れば、師が唱える“中国に「二倍年暦」が伝播した”という仮説に伴う関係各団体の会報等に提出された論考は、古田師のものも含め、全てその論拠を失うことになるのである。

今後は、師がギブアップしている「二倍年暦」が何故四季のある地域に生じたのか、について合理的な回答を得る努力をすることが師の志を継ぐことではないかと思われる。

書き残したことの一つに、師が河姆渡遺跡についての見解“黄河文明が長江文明を滅ぼした”について、これを「二倍年暦」の伝来と結びつければ、黒潮分流に乗って我が国に到来した、という仮説も可能になろうかと思った。これは『東日流外三郡誌』が伝える“日向族は高砂族の末裔説”と、『日本書紀』が伝える「一書に曰く」のウガヤフキアエズの四男「サヌ王」と結びつくのではないか、と感じたが今回は、『東日流外三郡誌』の知識の不十分さもあり割愛した。東日流外三郡誌研究者の研究の一環に入ってくれればと思っているところである。

師の説に、な、なずみそ、という本居宣長流に師の説の検証を進めてきた。師とのお付き合い始めた頃から、小郡の飛鳥の実験で師の方法に疑問を唱えたり、『なかった6号』DVD付録にCD同様の利用をされることへの異議を唱えたり、魏使の邪馬壹国行路記事に見える「奴国」の位置について、師の説に疑問をとなえ、本を出版したこと、それらをとがめだてすることなく校正いただいたり、「一寸千里の法」の定理の出自についての疑問については谷本茂氏を紹介いただいたり、種々ご指導いただいた。今回のも草葉の陰から、相変わらずだなあ、とほほ笑んでいることと思う。 おわり

参考文献など(古田武彦関係は省略)

『日本人の骨』鈴木尚1963年

西日本新聞 連載聞き書きシリーズ 小田富士雄「夢堀りびと」2018/10/13

『日本人の起源』中橋孝博2005年講談社メチェ選書

福岡県教育委員会 金隈遺跡調査第一次報告1970年

福岡県教育委員会 史跡選定に伴う「金隈遺跡調査報告」1977年

考古学ジャーナル誌2010年10月臨時増刊号

『(新)弥生時代―500年早かった水田稲作』藤尾慎一郎2011年吉川弘文館

『縄文時代の植物利用』 工藤雄一郎/国立歴史民俗博物館編 2014年

『三国志』ちくま文芸文庫

『大漢和辞典』諸橋轍次

『日本書紀の新年代解読』山本武夫1979年學生社

『史記上 中国古典文学大系10』平凡社 司馬遷著 野口定男ほか訳

『日本王権と穆王伝承』原田実1990年批評社

『中国天文学研究』小沢賢二安徽師範大学客座教授2010年汲古書院刊

『夏王朝は幻ではなかった』岳南著 朱建栄・加藤優子訳2005年柏書房

伊勢大神宮ホームページ

『易経 結縄』 Wikipedia(2020.4.30)

「夏商周年表プロジェクト」Wikipedia(2020.4.30)

『竹書紀年』https://ctext.org/zhushu-jinian/zh